【実録!】実務補習体験記~エピソード編~/私の採点サービスと実際 byまん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

しわっす!まんです!

早いものでもう12月。

合格発表からここまで本当にあっという間でした。

診断士の1年、本当に早いです。

さてそんな本日は、

前々回に引き続き実務補習のお話をしたいと思います。

ところで令和5年2月期の実務補習の申込受付について発表がありましたね!(コチラ)

令和4年度2次試験合格者は令和5年1月13日(金)(合格発表の翌日)から受講申込受付開始のようです!

毎回すぐ定員となってしまうので合格した!と分かったら実務補習の申込みも忘れずに。

実務補習の大まかな流れはこちらをご参照下さい。

前置きが長くなりましたが、

今回は実録!実務補習体験記 エピソード編!

私が受けた実務補習では失敗も成功もありました。

そんな実務補習のエピソードと、私がそこから感じた診断士に必要なスキルについてゆる~く語りたいと思います。

なお、今回かなりゆるわだに仕上がったので、せめてもの罪滅ぼしで「私の2次試験の無料評価サービスと実際の結果」についても書きました。

ご興味のある方はこちらからどうぞ。

まんさんの記事一覧

クリックすると記事一覧が見れます

ギャグまん載☆1次試験編

やる気まんまん☆2次試験編

2次プロジェクト!シリーズ

~2次試験は真面目に!~

#1 文房具&マーキング編

#2 事例Ⅰレイヤー&設問解釈編

#3 事例Ⅱレイヤー&設問解釈編

#4 事例Ⅲレイヤー&設問解釈編

#5 【実況】令和3年度 事例Ⅱ編

#6 【実況】令和3年度 事例Ⅲ編

#7 ファイナルペーパー編

まんさんの実録!シリーズ

失敗した話

それは2回目の実務補習の時の話です。

実務補習開始前の状況はこんな感じでした。

- 補習開始の1週間前になっても連絡が来ない!

→めっちゃ焦りました。。 - 補習開始の2日前になってやっと指導員から連絡が届く

→診断先企業についての予習が十分に出来ず。 - 補習開始前に役割分担の相談無し

→誰が何を担当するのかを決めないまま補習スタート

そして初日に登場した指導員の先生は…

・WordからExcelに転記する時は1行ずつ転記すること!

・面談メモは綺麗にまとめない!話した言葉をそのまま書くこと!

・自主学習期間中はお互い連絡を取り合っちゃダメ!

…ちょっとクセが強い指導員でした。

そんな状況で始まった実務補習は…

こんな感じでした。

今回が初めてのメンバーも多く不慣れなせいか、社長への質問を考える時にも全員が財務に関する質問を考えるという危ない流れに。(人事やマーケの質問はどうするんだいっ!)

堪りかねて私が一言。

あの~、担当分けはしないんですか?

(普段自分から発言しないのに、よく言ったなと自分でも思う)

この一言でようやく各自の担当が決まり、人事やマーケなど担当ごとの質問が決まりました。(危なかった…)

こんな流れで始まったこの時の診断報告書は正直イマイチな出来でした。

そう思ったエピソードを2つ紹介します。

①社長の思いに寄り添えなかった

初日のヒアリングで社長は

(B/S上)現金はたくさんあるけど、これは何かあった時のために残しておきたい。

と言っていました。

しかし、その後の診断報告書の作成過程の中で、指導員から

現金がたくさんあるんだから、投資をしたらどうだ?

と言われ、

〇〇への投資を提案します。

と、報告書に急遽、投資の話を盛り込むことに。

社長が「現金は残しておきたい」と言っていたにも関わらず、です。

案の定、最終日のプレゼンで社長に投資を提案したところ、

現金は給与支払のためにも残しておきたかったんですよね…

と、微妙な空気に。

社長の思いを無視した提案をしてしまった!

と、その時思いました。

2次試験で「社長の思いに寄り添う」とあんなに言っていたのに、現実で社長に寄り添えなかった、そんなほろ苦い経験となりました。

超余談ですが、受講生の報告書に対して指導員から「ちゃぶ台返し」が入るといった事は結構あるようです。

(何の事かは実務補習を体験すると分かると思います)

私の担当パートでも、社長が一言も言っていなかった話を書くよう指導員から言われたことがありました。

(結局書きませんでしたが)

受講生たちが導いた方向性どおりに報告書を書けないことも…どうやらあるようです。

②ヒアリング力不足

こちらも初日のヒアリングでのこと。社長が、

財務関係はよく分からないです。

と言っていたので、私たちは、

まずは財務の現状を把握しましょう。

という提言を診断報告書に盛り込みました。

しかし、最終日のプレゼンでの社長の反応は…

損益分岐点の事も分かっているし、過去に月ごとの売上目標を掲げたこともありました。でも今は従業員数も少なくて目標達成どころではないんです。

どうしたらいいのでしょうか?

と、暗い表情でした。

そうです。社長も財務の事をきちんと把握していたのです。

ただただ私たちのヒアリング力が足りなかったのです。

もっと入念に診断先企業の事を調べてからヒアリングに臨んでいれば、社長にいろんな質問を投げかけられただろうし、会話の中から社長の考えをもっと聞き出せたかもしれません。

そう考えると非常に悔しい経験となりました。

ちなみにこの時の私の報告書も「思いつきの提案」といっても仕方ない、浅い内容の提案になってしまいました。

中小企業診断士に合格したのにこんな思いつきの提案しかできないのか…と、その後しばらく落ち込む結果となった実務補習でした。

成功した話

それは3回目の実務補習の時の話です。

実務補習開始前の状況はこんな感じでした。

- 補習の1週間前に指導員から連絡

- 診断企業の情報も1週間前に共有

- 補習開始前に役割分担決定

そして初日に登場した指導員の先生は…

・何か問題が起こっても責任は指導員である私にあるので大丈夫です!

・私の補習では毎回ミニ講義を行います!

・自主学習期間中も積極的に連絡を取り合いましょう!

前回と違って非常に熱心に指導してくださる先生でした。(ちなみに超多年度合格だそうで、超親近感♡)

補習開始前の指導員の先生からのメールにも、

ヒアリング前に自分なりに仮説を立てることが非常に大事です。

とあり、質問を考えるのに役立つ資料も添付されていました。

補習開始まで十分に時間があったため、今回は共有資料等を基にしっかり診断先企業の質問を考えました。

そんな状況で始まった実務補習は…

おまけに先生のミニ講義では経営改善計画書やコンサル資料の見本を見せてもらうなど、「こういう資料が作れる診断士になりたい」という明確な目標まで持つことができました。

この回の診断報告書は良い出来だったと思っています。

そこで、この回で印象に残った話を2つ紹介します。

①提案では5W1Hを意識する

補習中、指導員の先生からしきりに

5W1Hを意識した提案をするように!

と言われました。

「〇〇をやりましょう」といった提案だけでは不十分で、「いつ・誰が・どのように」その施策を実行するのかまで深く掘り下げた提案をしなければその提案は実行されない、と。

実はこのとき私が書いた提案を、指導員の先生が褒めて下さいました。

どんな内容かというと、Excelで作った簡単な管理表を報告書に載せて「こういう管理表を使って管理をしていきましょう」といったもの。

正直、他の受講生の提案に比べればショボいなぁと感じる提案でした。

でも、先生曰く、

明日から使えるような提案を具体的に図で見せることが大事なんです。

とのこと。

確かに…

中小企業はお金がたくさんあるわけではありません。

何かをやるにも人員が足りないかもしれません。

素晴らしい提案でも具体性が無ければ実行されないかもしれません。

「提案」というと、社長が思いつかないような素晴らしいことを言わなければならないような感じがしますが、そうではなく「明日から使えるようなものを、5W1Hを使って具体的に提案することが大切」そう思えたエピソードでした。

②聞く力の大切さ

それは最終日の社長へのプレゼンが終わった後のこと。

社長がふいに、

最近、部下が文句を言うようになったんですよ。

と言いました。

すると、指導員の先生はすかさず、

社長、その文句の内容については組織として改善すべきところと部下を叱るところの区別はついていますか?

と言いました。

非常に些細な会話でしたが、私はこの会話を聞いた時、

あぁ、診断士のスキルってこういう事なんだな。

と思いました。

「部下が文句を言う」…この言葉だけ聞くと社長が部下の事で悩んでいるように感じるかもしれません。

でも、このときの社長はこれを嬉しそうに話していました。

つまりは「今まで(意図していないが)社長の言う通りに仕事をしてきた社員が、社長に自ら積極的に意見するようになった」というニュアンスが含まれていたのです。

指導員の先生はそれを察知して的確な切り返しをされていました。

言葉の奥にはいろんな感情や考えが隠れています。

相手の発言内容そのものだけではなくて、その奥に隠れている感情や考えまで読み取ること。

それこそが診断士に求められる力の1つなのではないかなと思ったエピソードでした。

まとめ

唐突ですが、みなさん、参考書などに載っている2次試験の模範解答を見て、

こんな解答でいいのかなぁ?

って思ったことは無いですか?

コンサルってもっと具体的な提案をするんじゃないの?

「公平公正な評価制度の導入」とか「作業を標準化しマニュアル化」とか、一般的な解答でいいの?

って思ったことは無いですか?

答えは…

いいんです!

(久々登場!楽天的カード☆まん)

私は良いと思っています。

何故なら

具体的な提案は実務補習(実務従事)で行うからです。

だから、その前段階として2次試験ではコンサルの土台となる提案力を試されている。

1次、2次、実務補習を経てようやく中小企業診断士として登録できる意義はそこにあるんだなと感じました。

特に私は3回の実務補習の中で「失敗」と「成功」の両方を体験することにより、診断士にとって大切なスキルを学ぶことができました。

できれば失敗は経験したくないですが、失敗の回があったからこそ成功した時との違いを把握することができました。

早ければ来年2月から実務補習が始まります。

みなさんの実務補習が実りあるものであることを祈っております。

…ちなみに「失敗」と書いていますが、しっかり修了はできていますのでご安心を(笑)

明日は先代投稿!10代目なおさんの登場です!

なおさんの記事を読んで、来年の計画を見なおさんと!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

【おまけ】私の採点サービスと実際

ここでは気にされている方も多いのではないかという「採点サービス」のお話をちょっとだけ書きます。

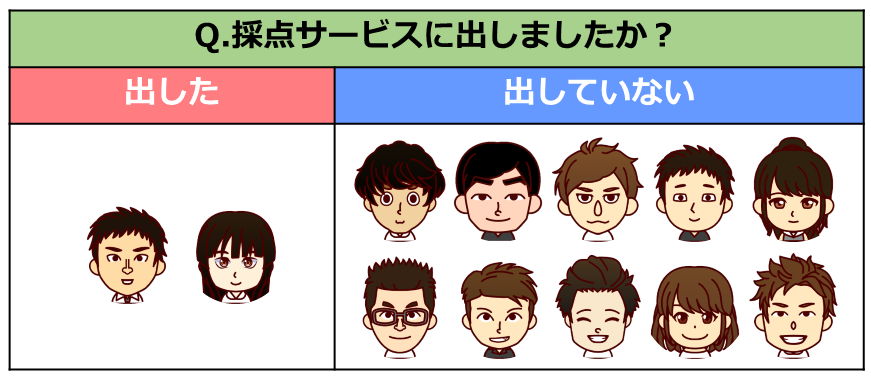

インタビューリレーでもありましたが、13代目の採点サービスの利用有無はこんな感じでした。

分類上は「採点サービスに出した」私ですが、実は

採点サービスに出したけど、合格発表まで結果を見ない!

という、ちょっと何言ってるか分からない採点サービス奇行種でした。

(指摘されるまで奇行種であるという自覚がなかった)

何故そんなことをしたのかというと、

採点サービスの結果はあてにならない!

と思っていたからです。

もともとR3年の2次試験の手応えが無かったので、採点サービスの結果が

- 悪い結果だったら…合格発表まで落ち込んで引きこもりになりそう

- 良い結果だったら…それで実際が不合格だった時に救いようがない

と思い、どちらにしても一喜一憂しても意味がないなと思ったので、実際の合否が分かるまでは結果は見ませんでした。

何というか合否が分かった時の答え合わせ(自分の解答は客観的にどうなのか)のように考えていたのです。

ちなみに私が出したのは大手予備校の採点サービス(ABCD評価のみの無料のもの)です。

予備校の評価と実際の評価がこちら。

| 実際の 結果 | 採点 サービス | 大手予備校のコメント(一部) | |

| 事例Ⅰ | B | A | とても上手にまとめられています。 |

| 事例Ⅱ | A | B | Aに近いBです。 |

| 事例Ⅲ | A | B | 他の受験生の出来次第ではAの可能性があります。 |

| 事例Ⅳ | B | C | 課題の記述が不足しています。 |

どう感じられるかは人それぞれだと思いますが、個人的にはやっぱり

- 予備校の評価

→絶対評価(私個人の解答に対する評価) - 実際の評価

→相対評価(全体の解答から見た相対的な評価)

なんじゃないかな、と感じました。

例えば、事例Ⅰは他の人も良い解答をしていたので実際の評価は下がり、逆に事例Ⅱ~Ⅳは全体的に出来が悪かったので評価が上がっているのではないか、と。

採点サービスと実際の結果が違ったからと言って、大手予備校の採点の仕方が悪いわけではなく、やはり本試験の採点では何か調整が入っているんじゃないかなって感じはします。

ただ、これはあくまで自分の評価しか知らない中での見解です。

実際、採点サービスの評価が振るわなかった方でも合格されている方は毎年います。

ですのでやっぱり結論は

採点サービスの結果は参考程度にしかならない!

ですね。

散々引っ張って月並みなオチですみません。