2次プロジェクト!~文房具&マーキング編~ byまん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

…ところで皆さん、オンラインセミナーには参加された事はありますか?

結論を言うと、

セミナーには参加した方がいいです!

(強めに断言できるッ!)

コロナ禍ですっかりオンラインセミナーが主流になりましたが、地方組にとってはこれがチャンスだったりします!

なにせ、遠くまで行かなくても、全国の受験生の皆さんと交流できるわけですから!

受験生同士で意見交換ができたり、合格者(道場のセミナーだったら道場メンバー)の経験談が聞けたりと、必ず何かしら得るものがありますよ!

私のオンラインセミナーの思い出と言えば、受験生時代に参加したセミナーでの、アノ人との出会いですかね…

~一発合格道場 慰労会 事例Ⅴにて~

(セミナーではないか…)

まんさん、3回も2次試験を受けているんですね~。どうやってモチベーションを維持したんですか?ぐいぐい~

え…いや、…その…

まんさん、今、何か勉強をされているんですか?

ぐいぐいぐいぐい~

あ、ITパスポートでも、や、やろうかな~なんて、ハハハ…

なんて、道場13代目メンバーのアノ人とやりとりをした思い出があります。

当時からアノ人は熱血系男子で、ぐいぐい話しかけてきてくれたんですね~。(←褒めているのよ!)

ちなみに私はこの時のやりとりをきっかけに、ITパスポートの勉強をして、無事合格しました。

いやー、アノ人に感謝♪

そんな素敵な出会いが、あなたにもきっとあるはずです!

セミナーの募集は終わってしまいましたが、懇親会はまだまだ空きがございますので、参加ご希望の方は是非こちらよりお申込み下さいね!

…余談ですが、このエピソードの後、13代目の顔合わせでアノ人と再会した私は、

あ!

あん時のアイツアノ人!

とか思ったり思わなかったり。

(さすが、1度会ったら確実に顔を覚えてもらえる男!)

ご縁ってどこにあるか分からないですね(笑)

セミナーや懇親会ではそんなアノ人にも会えますよ!(←最後まで名前を出さない)

*『セミナーのキャンセル』『申し込み完了メールが届いていない』などのお問い合わせや不具合がございましたら、『shindanshi.dojyo13@gmail.com』までご連絡いただけますよう、よろしくお願いします。

関連記事

2次プロジェクト!シリーズ

#2 事例Ⅰレイヤー&設問解釈編

#3 事例Ⅱレイヤー&設問解釈編

#4 事例Ⅲレイヤー&設問解釈編

#5 【実況】令和3年度 事例Ⅱ編

#6 【実況】令和3年度 事例Ⅲ編

#7 ファイナルペーパー編

はじめに

い・き・な・り・で・す・が!!

(あのクレジットカードのCM風)

2次試験の勉強って、されていますか?

私の場合、去年1年間で言うと、8月(1次試験)までは1次試験の勉強に集中していて、2次試験の勉強はほとんどしていませんでした。

(GW中に、TACで渡された令和元年の過去問を1回解いたくらいです。)

2次試験の問題を初めて目にした時って、

うへっ!こんな問題解ける気がしないッ!

とか、

100字も書けないよォォォ~

(事例Ⅲに至っては140字とか160字もあるし…)

とか感じるかと思います。でも、

いいんですっ!

最初は、ほぼ全員そうだと思います。

で、繰り返し問題を解いていくうちに、自分なりの『型』が出来上がってくると思います。

与件文・設問文の読み方、フレームワーク、レイヤー、80分のマネジメント等々…

これらは2次試験の聖書「ふぞろいな合格答案」やこの道場ブログ、その他もろもろを駆使して作り上げられていくんだと思います。

ただ、そんな『型』が作り上げられていく過程で私が特に気になったのは、

みんな、どうやって問題文を読んでいたのー?

という事。

なぜなら、「ふぞろいな合格答案」の読者プレゼント『合格者の生問題用紙』を見ると、

「シャープペン1本のモノクロ問題用紙」や

「カラーペン多彩のBe colorfulな問題用紙」など、

本当に様々な問題用紙があるからです。

…という事で、今回は2次試験の勉強の導入編として、私が2次試験の勉強の初期段階で気になった、

- 文房具何を使っていたか問題

- 与件文にどうマーキングしていたか問題

について書きたいと思います!

…でも、ちょっと待って!

ムムッ!

本題に入る前にこの話だけはさせてください!

前回の記事で「ぐにゅぐにゅの田んぼの上に家を建てても崩れてしまう」と表現しましたが、

2次試験に臨むにあたっては、

1次試験で学んだ知識を頭に定着させることが大切です。

今回は2次試験の問題を解くにあたってのテクニック的な内容になりますが、その前提として、

こちらのなおの記事に書かれている事がとーっても大事になってくるので、是非ご一読くださいね!

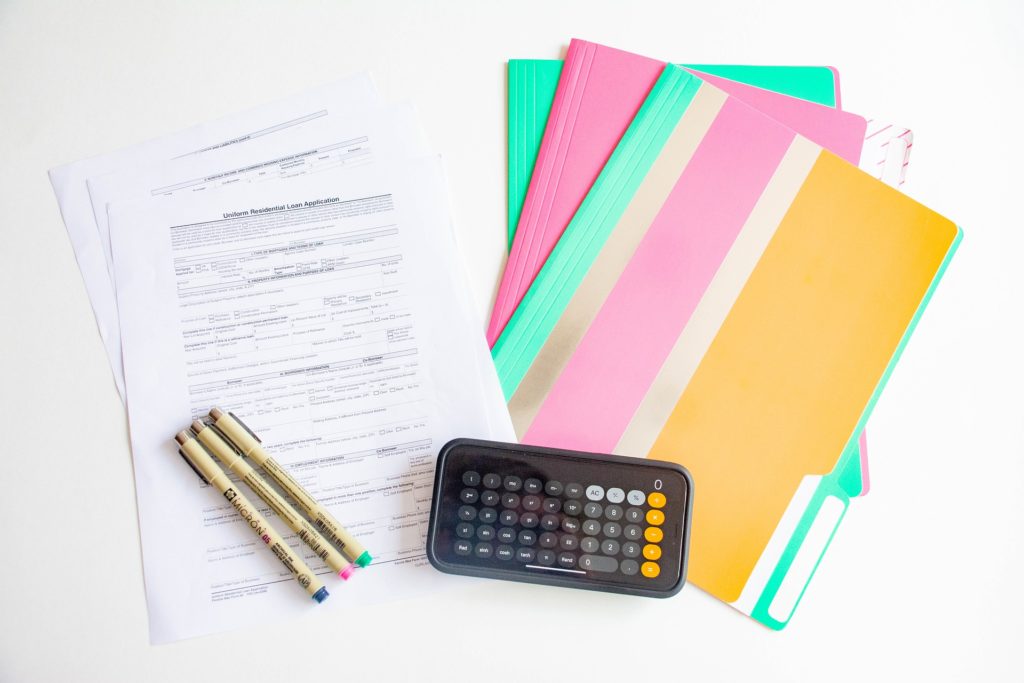

2次試験、文房具何を使っていたか問題

私の場合は『マーカー4色+赤ボールペン1色』を使っていました。

ただ、はじめからこの組み合わせだったわけではなく、色んな方法を試して、最終的にマーカー4色+赤ボールペン1本の組合せになった、という感じです。

2次試験の勉強の途中で、シャープペン1本で問題を解くことにもチャレンジしたのですが、どうも私には黒一色が合わず、カラーペンでマーキングする方がしっくりきました。

(黒一色だとキーワードの拾い漏れが多かったのです…。このあたりは人それぞれだと思います。)

では、実際にどんな文房具を使っていたかについて紹介したいと思います。

(※リンクをクリックすると商品の紹介ページに飛びます。)

シャープペン

シャープペン

■uni α-gel<クルトガエンジン搭載タイプ>

(→商品はコチラ)

ご存じ、芯がトガった状態をキープしてくれる「クルトガ」。

その中でも、グリップ部分にαGELを搭載したタイプになります。

握り心地が良く、2次試験の長丁場での指の負担を軽減してくれます。

試験中ってどうしても焦ったりするので、自然と指に力が入ってくるんです。

なので、自分に合ったシャープペンを選ぶのって地味に大事ですよ!

私の長~い勉強期間を支え続けてくれた相棒です(ちなみに今も使っています)。

マーカー

マーカー

■Pentel ノック式ハンディラインS

(→商品はコチラ)

このペンの特徴は何と言ってもノック式である事。

普通のマーカーのように、キャップの開け閉めをする手間・時間が省けます。

キャップが無いので、試験本番中にキャップが机から落ちて「…!!」となる事も防げます。

(キャップなのでどうにでもなると思いますが…)

替えのカートリッジもあるので、インクが出なくなったら中身だけを入れ替えることができます。

私はピンク、黄、緑、オレンジを使っていました。

ボールペン

ボールペン

■PILOT フリクションボールスリム038

(→商品はコチラ)

受験生の中でも使っている方が多いであろう消せるボールペン「フリクション」シリーズです。

「チェックする箇所を間違った!」なんて時に、消すことができるのが魅力的ですね。

ちなみにスリムを選んだ理由は、単純に細身で筆箱の中がパンパンにならないからです。

こちらは赤を使っていました。

※余談ですが、同じフリクションボールスリムのアプリコットオレンジは、赤シートをかぶせると文字が消えるので、1次試験の問題集書き込み用に便利ですよ!

消しゴム

消しゴム

■Tombow MONO dust CATCH

(→商品はコチラ)

MONOシリーズの中でも特に消しカスがまとまる消しゴムです。

1行丸ごと消したい時に、少ない力できれいに消えて、消しカスがまとまるので重宝します。

ちなみに過去の記事で11代目3chさんや12代目こんちゃんさんがオススメしている「MONO Air touch」も買ったのですが、消しカスが大量に出るので、私はdust CATCHの方を使っていました。

(ただ、Air touchは本当によく消えるので、今は職場で活躍中です!)

■Tombow MONO one

(→商品はコチラ)

こちらは、dust CATCHとは対照的に、1マスだけを消したい時に使っていました。

商品のページを見ていただくと分かるのですが、ちょうど1マス分くらいの太さの消しゴムです。

これを使えば「1文字消すつもりが隣の文字も消えてしまった!」なんてことが防げます。

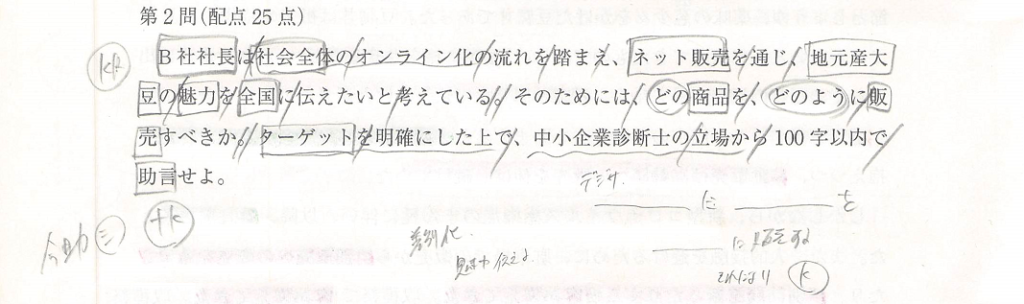

2次試験、どうマーキングしていたか問題

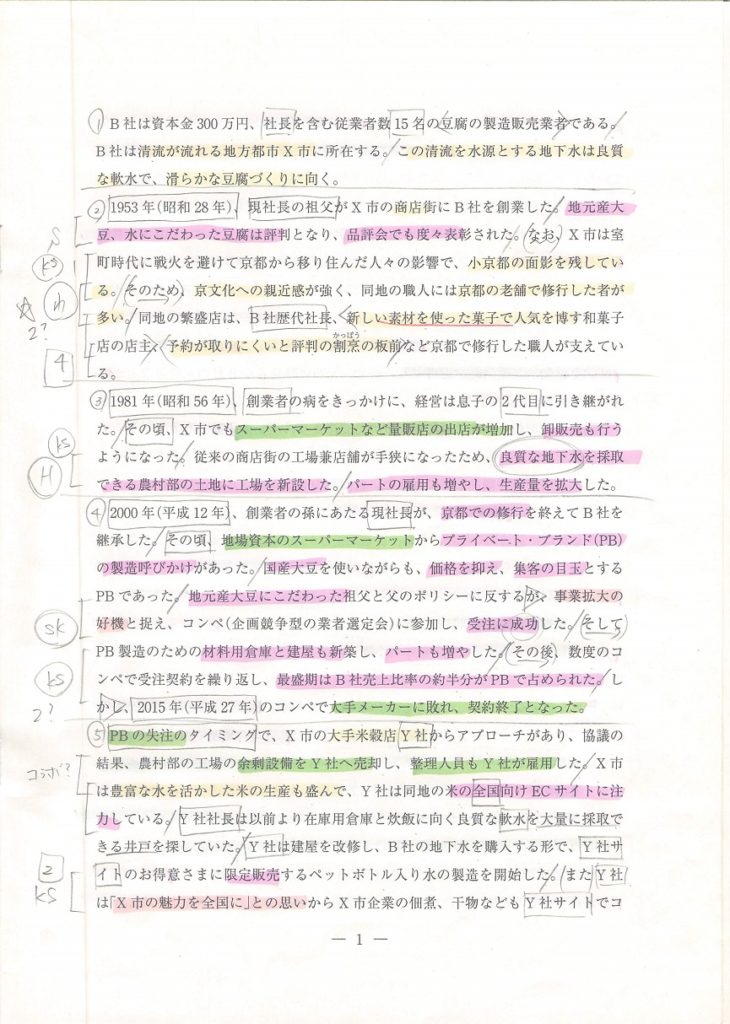

では次に、問題用紙にどのようにマーキングしていたかについて紹介したいと思います。

ちなみに私は設問解釈→与件文の順に読んでいく派でした。

設問文のマーキング

設問文のマーキング

私の場合、設問文を解釈する際にはマーカーは使用していませんでした。

ここはシャープペン1本です。

ただし、設問文にはスラ打ち(スラッシュを打つこと)をしていました。

(「スラ打ち」の詳細については10代目makinoさんがコチラの記事で書いています。)

こんな感じ。

スラ打ちをすることで、設問文で問われている要素の取りこぼしを防ぐことができます。

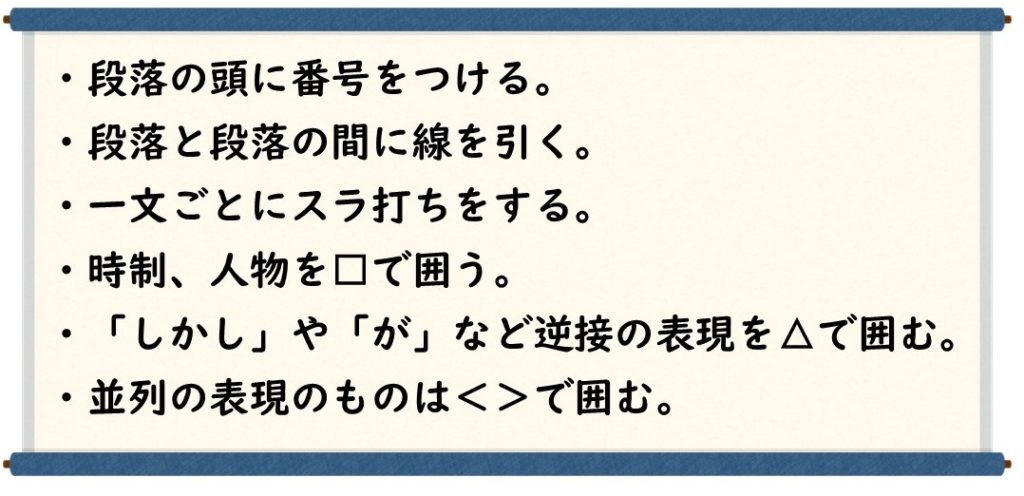

与件文のマーキング

与件文のマーキング

与件文にマーキングする際の色分けについては、

強み(戦略的な内容やプラス材料も)

弱み(事例Ⅲは問題点)・脅威 機会 社長の想い

と、要素ごとにマーカーを使い分ける派でした。

ちなみに「社長の想い」は、道場の2次試験セミナーでのアドバイスをきっかけに追加したものです!

与件文をマーカーで線を引きながら読み→骨子作成の際に赤ボールペンでキーワードを拾っていく、というスタイルで問題を解いていました。

こんな感じ。

ごちゃごちゃして汚いですが、こんな風に与件文にマーキングをしていました。

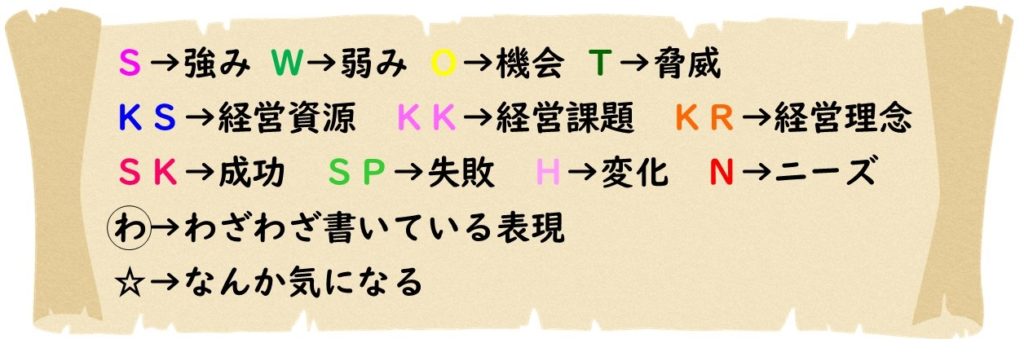

さらに、ご覧いただいて分かるかと思いますが、マーカー以外にも色んなマークをつけていました。

私が与件文に付けていたマークはざっくりこんな感じ。

そしてもう1つ。与件文の余白に謎のアルファベットが書いてありますが、これは私独自の略語です。

ちなみにこんな感じで使っていました。

(もはやDAI語?の世界)

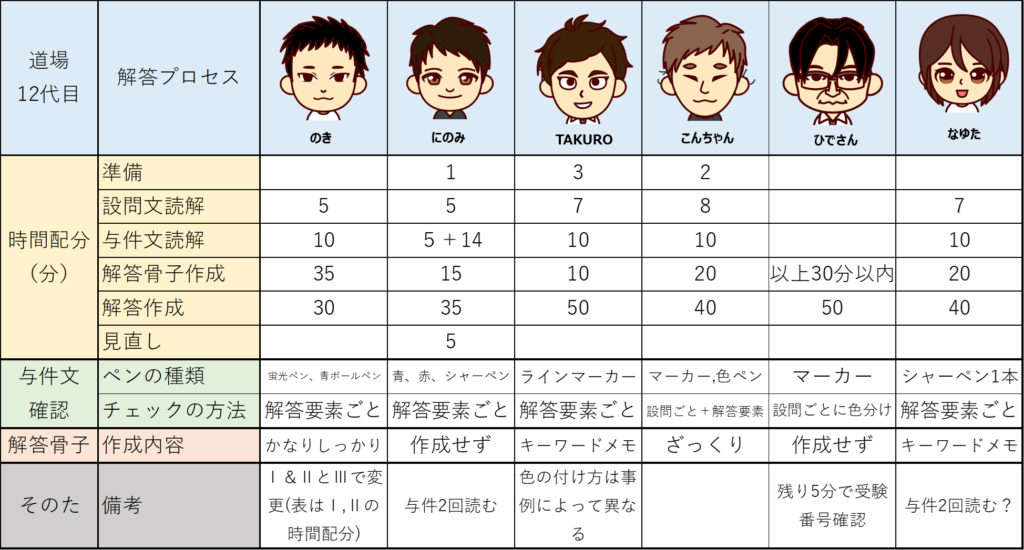

おまけ(12代目の皆さまはどうしていたか)

さて、ここまでは私が使っていた文房具とマーキング方法について書いてきました。

なんと!!先代12代目の皆さまがどんな文房具を使っていたか&どのようにマーキングしていたかについては、12代目こんちゃんさんが表にまとめてくださっています!!

コチラも是非参考になさってください!!

この表が掲載されている記事はコチラ↓

12代目の皆さまが、どのように与件文にマーキングされていたかについてはコチラ!↓

おわりに

今日は私が2次試験で使っていた文房具と、与件文へのマーキングの仕方について紹介しました。

これから2次試験の勉強をされる方や、2次試験の与件文をどういう風に読んでいいか悩んでいる方の少しでも参考になればと思います♪

もちろん、どんな風に与件文を読んでも…

いいんですっ!

色んな方法を試してみて、ご自身にとってやりやすい方法を早めに見つけるようにしてくださいね♪

明日はりいあだよ!

日本のスマホ代と、

りいあのモチベーションは

高・す・ぎ・るッ!

100点モバァァ~イル!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

毎日読ませていただいています。

今回が4回目のチャレンジ。 多年度受験生となってしまっております。

ここから試験日まで何をして過ごすべきか悩んでいます。

4回目だけに、事例を解くための時間割、回答を書くためのステップ、設問に対してざっくり何を書くべきか。という基本的なことは理解しているつもりです。

あとは、ざっくりとした設問に対する回答を、うまく文章にする。細かく切り分ける。想起すべきワードを本番でも想起できるようにしておく。といった事ではないかと自分自身で考えています。

とはいえど、先日受けたMMCでは合格にはまだ足りない点数でした。

そんな状態で、残りの期間をどう過ごすべきかなぁ、、、、

これまでは、ガリガリと一日6時間、事例を3つ4つと説きまくっていましたが、もう時間よりも、時間は減っても、事例ひとつづづを丁寧に、丁寧に解いて、自分の弱点をひとつひとつに塗りつぶしながら過ごしていこうかなぁ、、、、と考えているところですが、どう思いますか?

ぺっぺさん

コメントありがとうございます!また、貴重なコメントを頂いたにもかかわらず、返答が遅くなってしまい申し訳ございません。

今回が4回目のチャレンジとの事。まず、諦めずに挑戦されている姿が素晴らしいです。私は1次6回、2次に3回チャレンジし合格しました。諦めなければ必ず夢は叶います。ぺっぺさんもどうか諦めずに頑張ってください。

ご相談いただいた内容について。ぺっぺさんがおっしゃるように、もし、今まで事例を解くことに重きを置いていたのであれば、いったん立ち止まってみて、演習後に「できたこと」「できなかったこと」をノートにまとめてみるのもいいかもしれません。

例えば、①ご自身の解答に「ふぞろい」などの参考書に掲載されているキーワードが盛り込めているか?できたのであればそれはなぜか?できなかったのであればそれはなぜか?や、②設問を読んだ段階で、解答の方向性は掴めたか?設問を読んだ段階で解答に盛り込むべきキーワードが想起できたか?できたのであればそれは何故か?できなかったのであればそれは何故か?などとじっくり考えてみるのもいいかもしれません。

また、各年度の成績によっては、やることも変わってくるかもしれません。例えば事例Ⅰ~Ⅲの中で毎回評価が安定している事例があれば、その事例は何故できたのか?他の事例との取り組み方の違いは何か?を掘り下げてみるのも良いかと思います。逆に年度によって毎回評価がバラバラ(例えば事例Ⅰで評価がAの年もあればCの年もあるみたいな状態)であれば、「できた年度」と「できなかった年度」の答案の差は何か?各事例に必要な1次試験の知識で、足りていない知識は無いか?を再度確認してみる事が必要かもしれません。

これは私の経験談で申し訳ないのですが、3回目の2次試験の後「もし不合格だった場合、次の2次試験をどう迎えるか?」を検討した中で候補の1つにあったのが「ココスタ」などの“勉強会への参加”でした。なぜそう考えたかというと、「毎回同じ解き方でやって、それでもダメだった場合は、根本的に何かが足りていない、もしくはどこかが間違っているのかもしれない。そしてそれは自分自身では気づけないのかもしれない。」と考えていたからです。そのため、勉強会で自分の答案を晒して、客観的な意見・アドバイスを誰かから貰うことが必要だと考えていました。

もし、機会があればこういった勉強会に参加されてみるのもいいかもしれません。結果的に私は一発合格道場の勉強会に1度参加しただけでしたが、得たものは大きかったです。宣伝のようになってしまい申し訳ないですが、道場でも今後2次試験セミナー(勉強会はまだ未定ですが)を予定しています。こういった場を是非ご活用いただき、意見交換していただければと思います。

長文となってしまったこと、そして真剣に悩まれているなか返答が遅くなってしまったことを重ねてお詫びいたします。ぺっぺさんの少しでも参考になれば幸いです。引き続き頑張ってください。応援しています!