2次プロジェクト!~【実況】令和3年度 事例Ⅱ編~ byまん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おはようございます!まんです!

いよいよ10月突入!試験本番まで4週間を切りました!

皆さまいかがお過ごしでしょうか?

土日を使って本番と同じスケジュールでの演習などもやられていますか?

試験当日は休憩も含め約8時間の長丁場となりますので、本番の流れに体を慣れさせておくのも重要です。

今週末には3連休も控えていますので、まだの方は今のうちに是非1度試してみるといいと思います!

さて、前回まで事例Ⅰ~Ⅲのレイヤー&設問解釈についてご紹介してきた2次プロジェクト!シリーズですが…

で、実際どうやって与件文を

読んでいたのよ??

なんと!ここについてはまだ紹介できていませんでした!

(スミマセン!)

思い返せば秋セミナーや勉強会でも…

解答骨子ってどの程度のものを

作っていたんですか?

マーカーってどんな風に

使っていたんですか?

といった質問を複数いただきました。

さてさて、今回はそんな質問にお答えしましょう!

ということで、

2次プロジェクト!

【実況】令和3年度 事例Ⅱ編!

ここから2回は事例Ⅰ~Ⅲの私の解答の中で合格点に至った事例Ⅱと事例Ⅲの80分間のドキュメントをお伝えしたいと思います!

第1弾は得点開示の結果74点だった令和3年度事例Ⅱの私のリアルな80分間です!

それでは行ってみましょう!

関連記事

2次プロジェクト!シリーズ

#1 文房具&マーキング編

#2 事例Ⅰレイヤー&設問解釈編

#3 事例Ⅱレイヤー&設問解釈編

#4 事例Ⅲレイヤー&設問解釈編

#6 【実況】令和3年度 事例Ⅲ編

#7 ファイナルペーパー編

この記事では受験生当時、私が考えていたことをそのまま掲載しています。間違っている点や指摘したい点も多く含まれているかとは思いますが、「この人はこんな風に考えて試験問題を解いていたんだな」という視点でご覧いただければ幸いです。

私の80分間の使い方

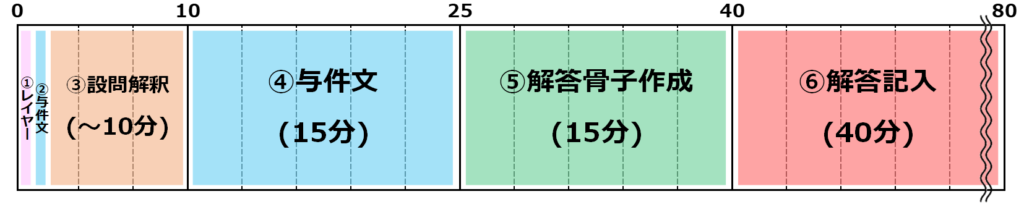

まずは私の80分の使い方についてご紹介します。

私の80分の使い方は下図のようになっています。

- 受験番号記入、問題用紙の切り離し、問題用紙余白にレイヤーを描く。

与件文に段落番号・段落の間に線を引く。 - 与件文の第1段落(会社概要)と最終段落(中小企業診断士に相談に至った経緯)を読む。

- 設問解釈・設問間の関係性を確認

ここまでで10分。(ただし事例Ⅰは設問解釈が特に重要と思ったので15分使っていました。) - 与件文[15分](~25分)

- 解答骨子作成[15分](~40分)

- 解答記入[40分](~80分)

「40分前になったら骨子作成が途中でも解答を書き始める」とルールを決めていました。

といった流れです。

①の「問題用紙の余白にレイヤーを書く」以外は割と一般的な80分の使い方ではないかと思っています。

実況編ではこの流れをもとに解説をしていきたいと思います。

令和3年度 事例Ⅱ(全容)

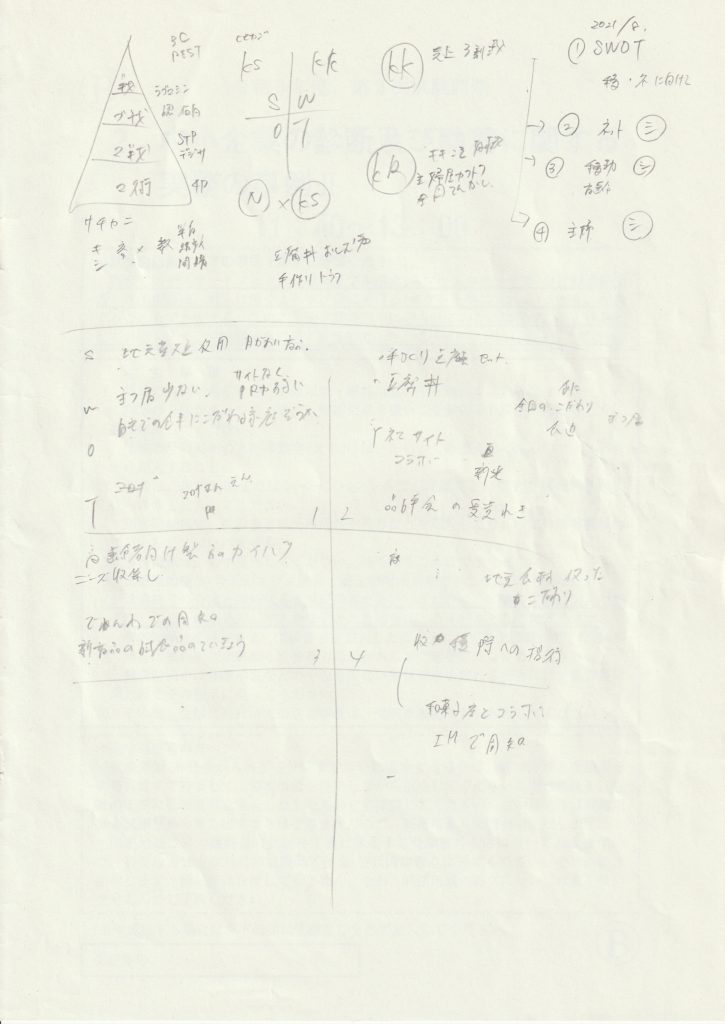

このあと段落ごとに解説をするので、まずは私の令和3年度事例Ⅱの全容をお見せします。

(最後のスライドは問題用紙の余白部分になります。)

解説に入る前にちょっとした前提条件を。

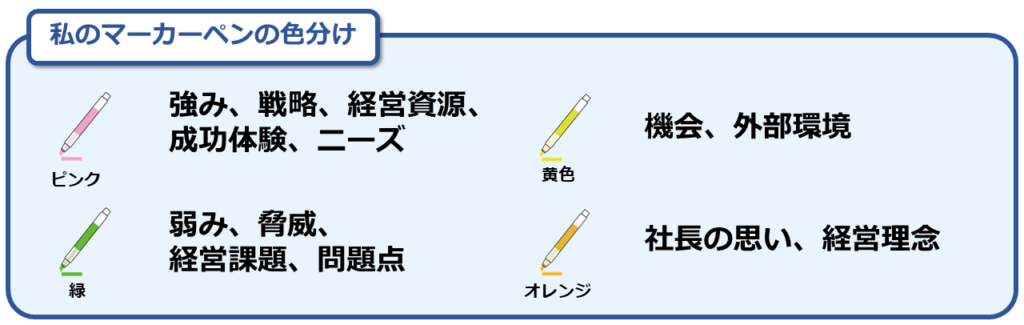

- マーカーペン

私はマーカーペンを使う派でした。また、色分けはSWOT等の要素ごとに色分けする派でした。

これ以外にも骨子作成時に与件文からキーワードを拾う用として赤ボールペンも使っていました。

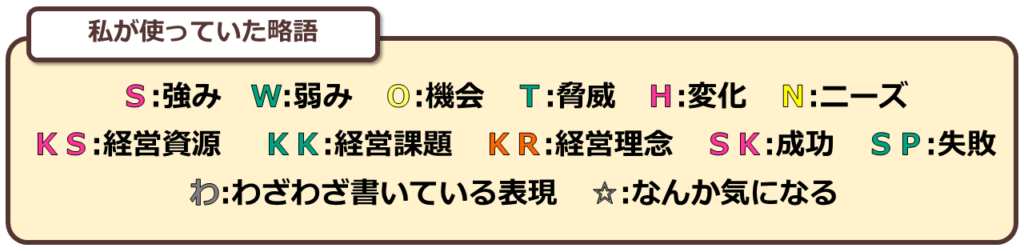

- 略語

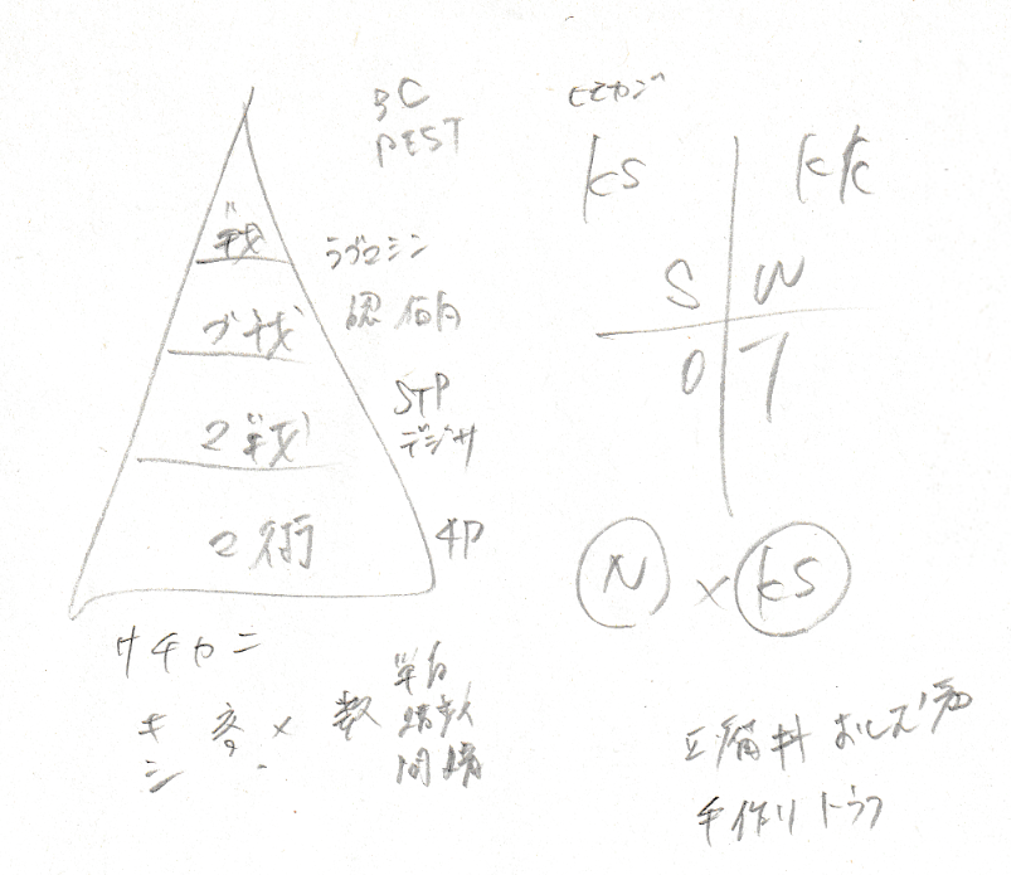

設問解釈と同様に与件文を読む時も私は下のような略語を使っていました。与件文の中に該当する要素があった時は余白にこれらの略語を書き込んでいました。

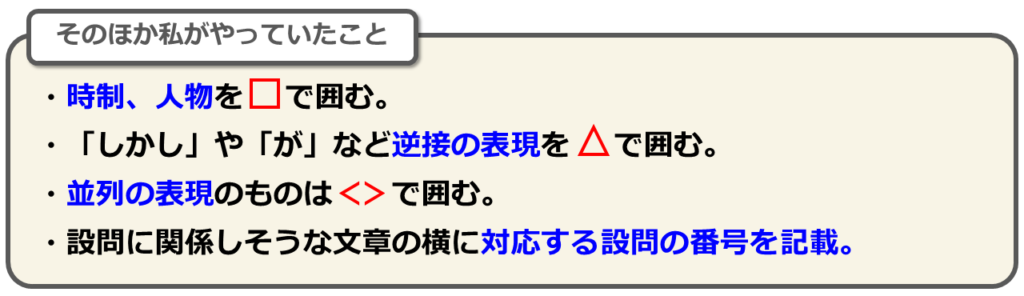

- その他

そのほか、こんなルールで与件文を読んでいました。

それでは令和3年度事例Ⅱの実況

スタートです!

試験開始

試験開始の合図後、まずは解答用紙に受験番号を書きます。(当たり前だけど馬鹿にしちゃダメ!)

次に、問題用紙の表紙のページを切り離します。(写真)

そして、切り離した問題用紙の余白にレイヤーを書きます。

(これはあくまで私個人が安心材料として書いていただけなので、

レイヤーを書くことはオススメはしていません。)

次に与件文に段落番号を書き段落の間に線を引きます。

(この辺は好みだと思います。)

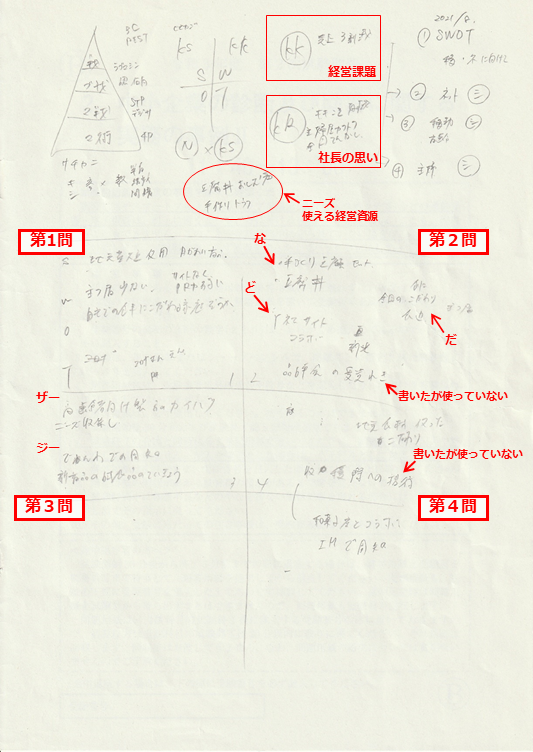

そして与件文の第1段落(B社の概要)(図)と最終段落(中小企業診断士に相談に至った経緯)(図)をざっと読みます。

特に最終段落には社長の思いが書いてあることが多いので、ここを読んでから設問解釈に入ると、より設問解釈に取り組みやすくなるかと思います。

それから設問解釈に入ります。

設問解釈(~10分)

設問解釈と設問間の関係性の確認については以下の記事を参考になさって下さい。

与件文(~25分)

ここから与件文の読み取りです。

- 画像はクリックで拡大できます。

- 図の文字を押すと設問文が表示されます。

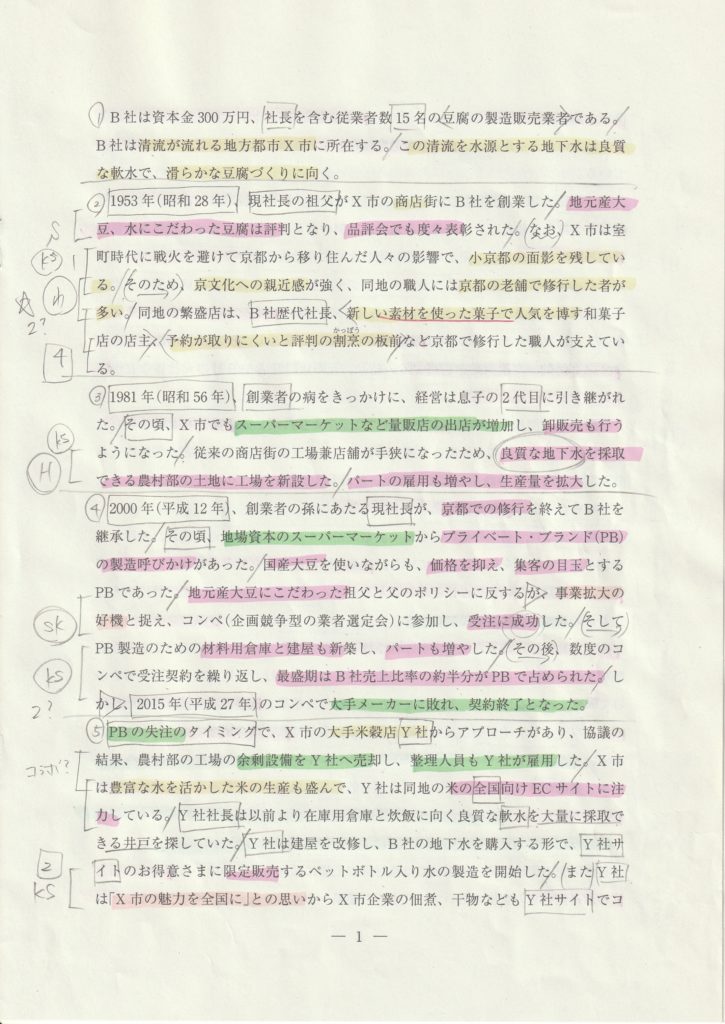

- 第1段落

- 着目した点

- B社の概要。今回は豆腐の製造販売業者。

- 良質な地下水(外部環境)はB社のポイントになってきそう。

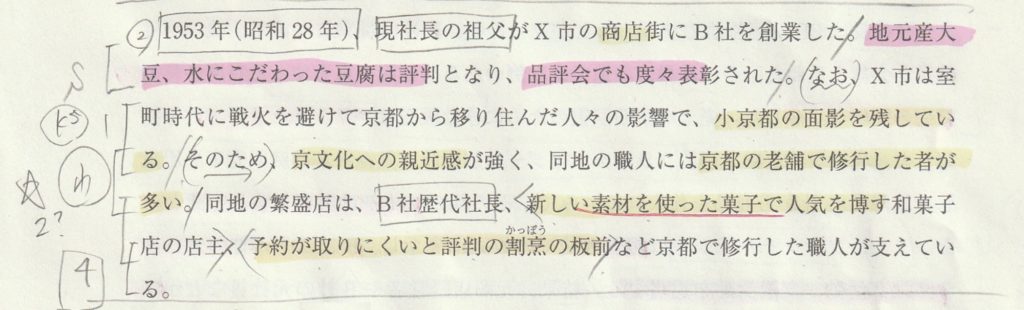

- 第2段落

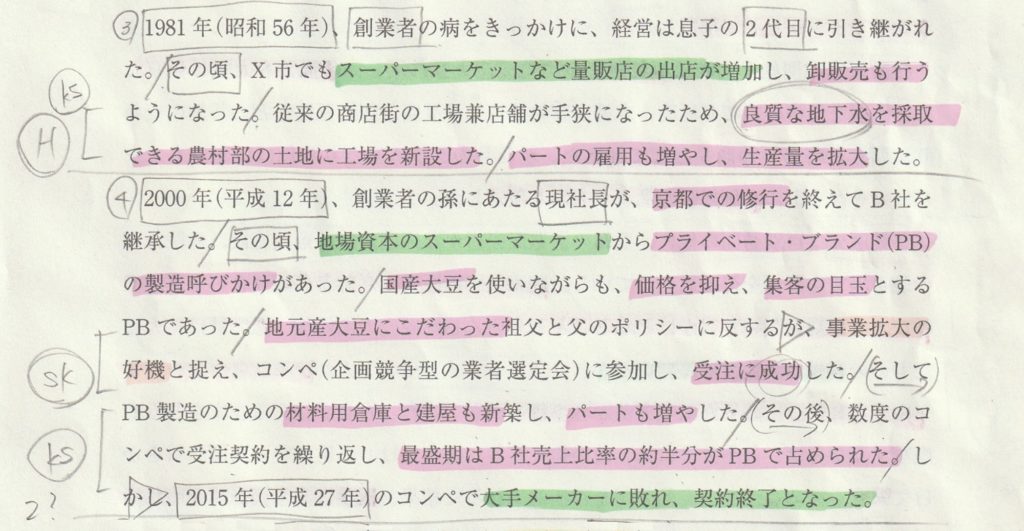

- 第3・4段落

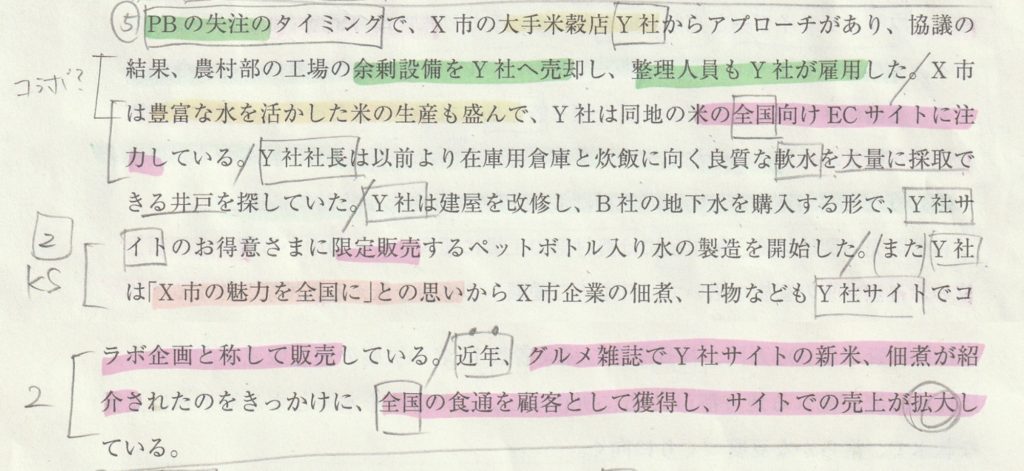

- 第5段落

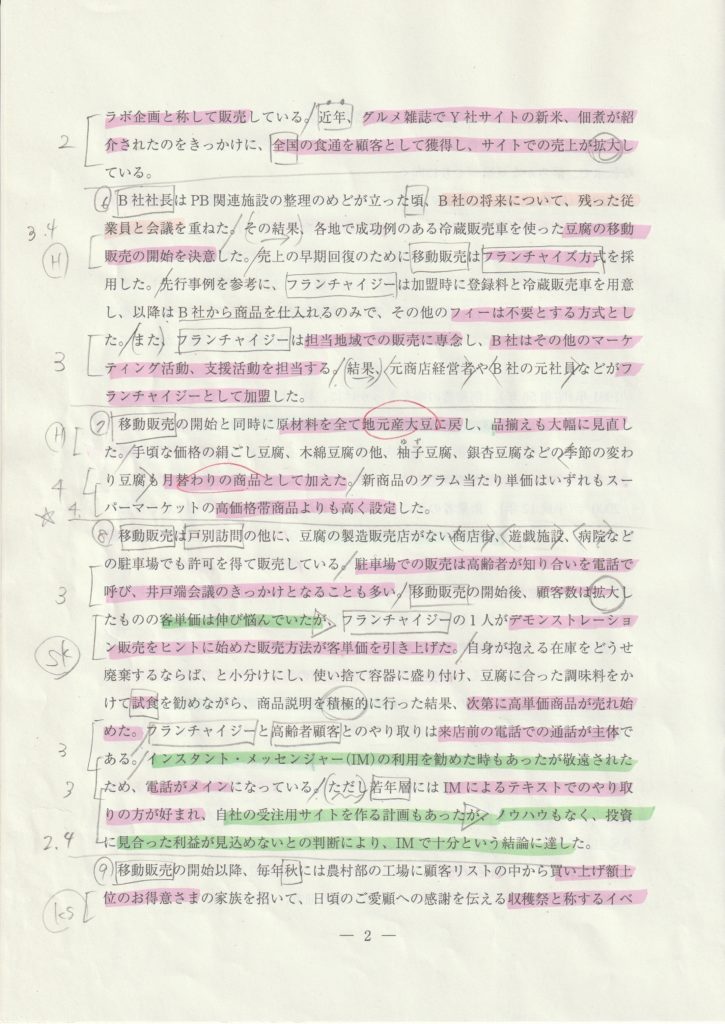

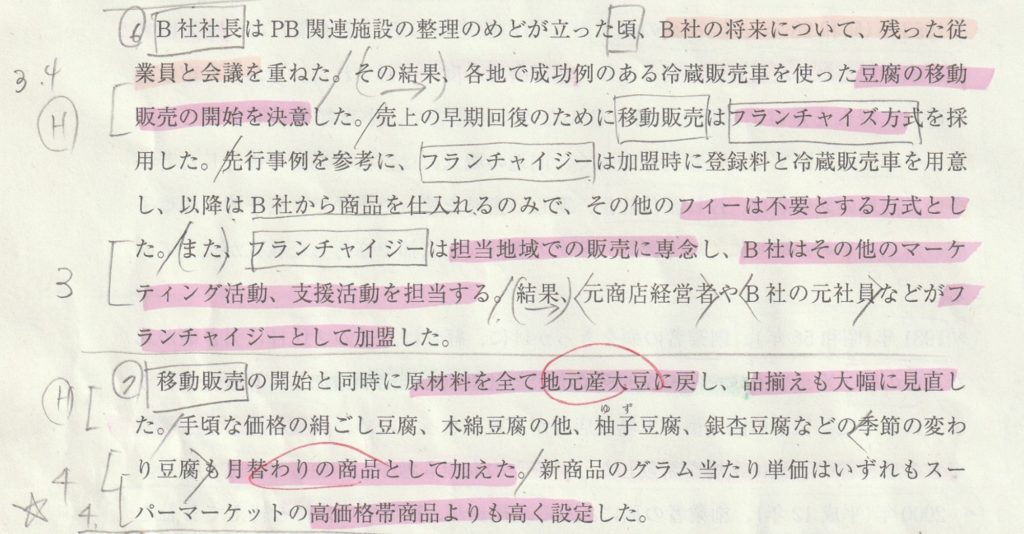

- 第6・7段落

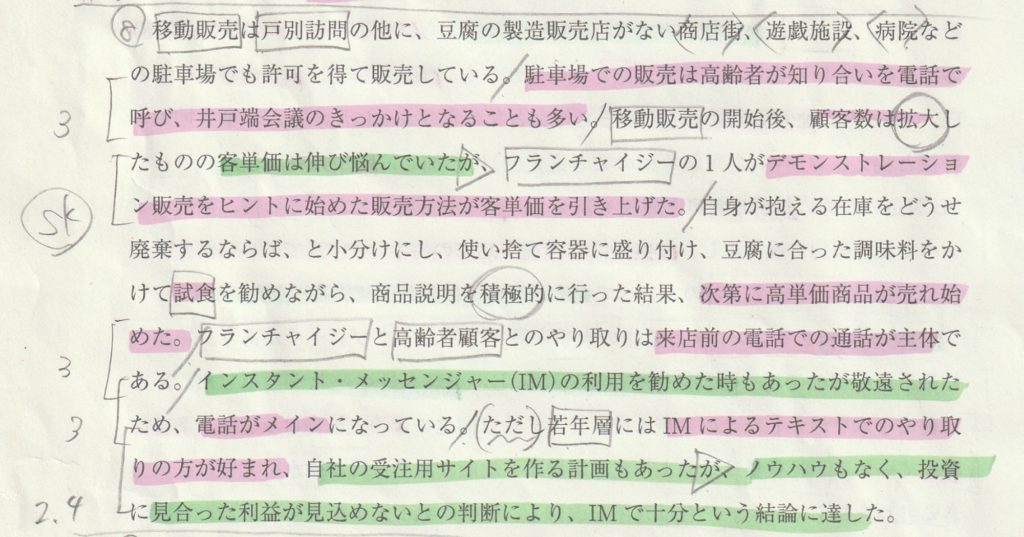

- 第8段落

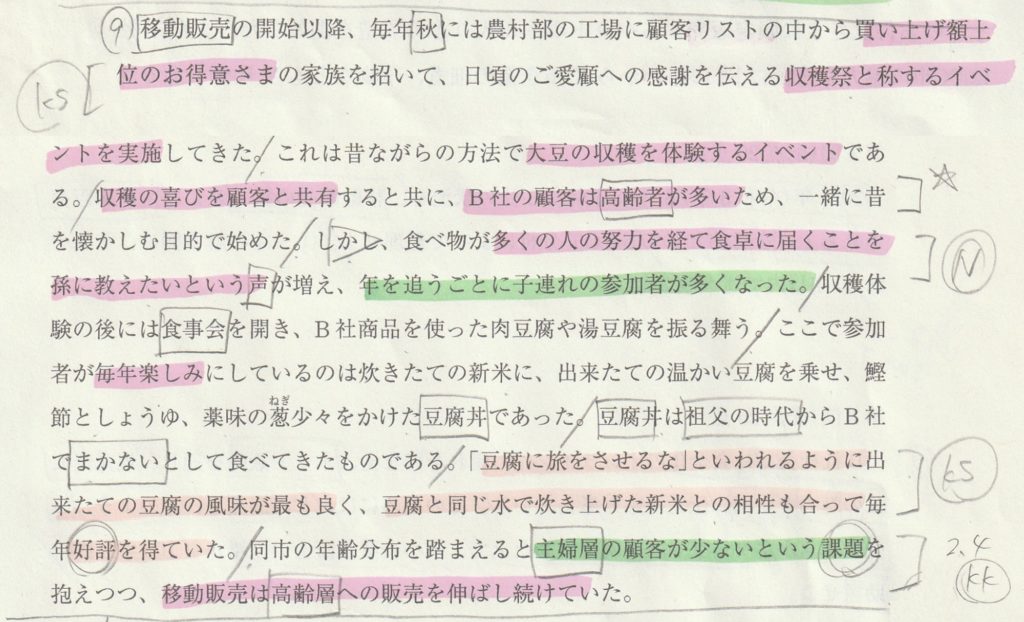

- 第9段落

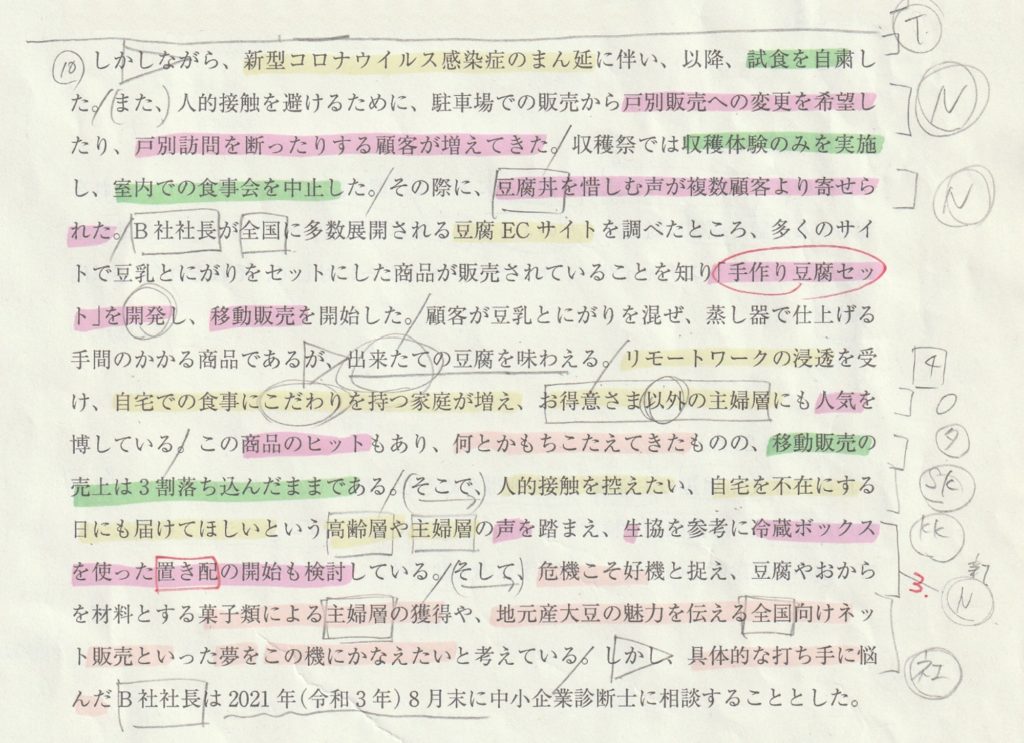

- 第10段落

- 着目した点

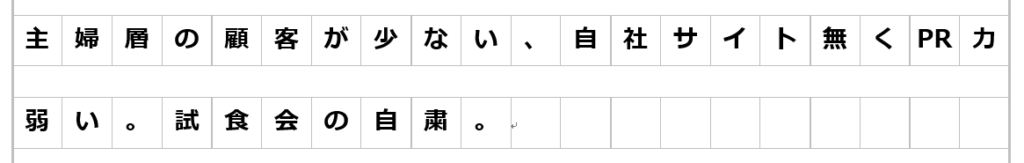

- 新型コロナのまん延、試食会の自粛

→外部環境、T - 戸別販売への変更、戸別訪問を断る顧客→N

- 試食会の中止

→マイナス要素(W?T?) - 豆腐丼を惜しむ声→N

- B社社長が全国展開の豆腐ECサイトを調べ、手作り豆腐セットを開発し移動販売開始

→手作り豆腐セットはECサイトでも使えそう - 出来たての豆腐を味わえる

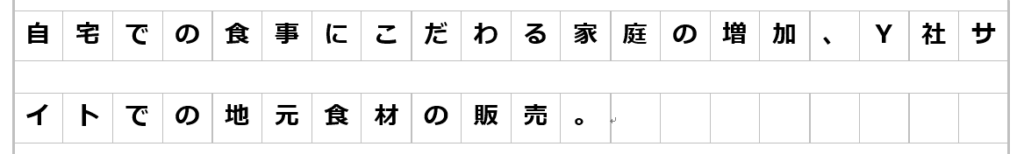

→第9段落とリンク。手作り豆腐セットであれば全国どこでも出来立ての豆腐を味わえる。 - 自宅での食事にこだわりを持つ家庭が増え

→外部環境(O)、ターゲットとすべき顧客 - 移動販売の売上は3割落ち込んだまま→KK

- 人的接触を控えたい、不在日にも届けてほしいという高齢層や主婦層の声

→新たなN - 冷蔵ボックスを使った置き配の開始検討

→第3問(図)に関係? - 危機こそ好機、菓子類による主婦層の獲得、地元産大豆の魅力を伝える全国向けネット販売といった夢をこの機にかなえたい

→社長の思い(重要!) - B社社長は2021年(令和3年)8月末に中小企業診断士に相談

→第1問(図)とリンク

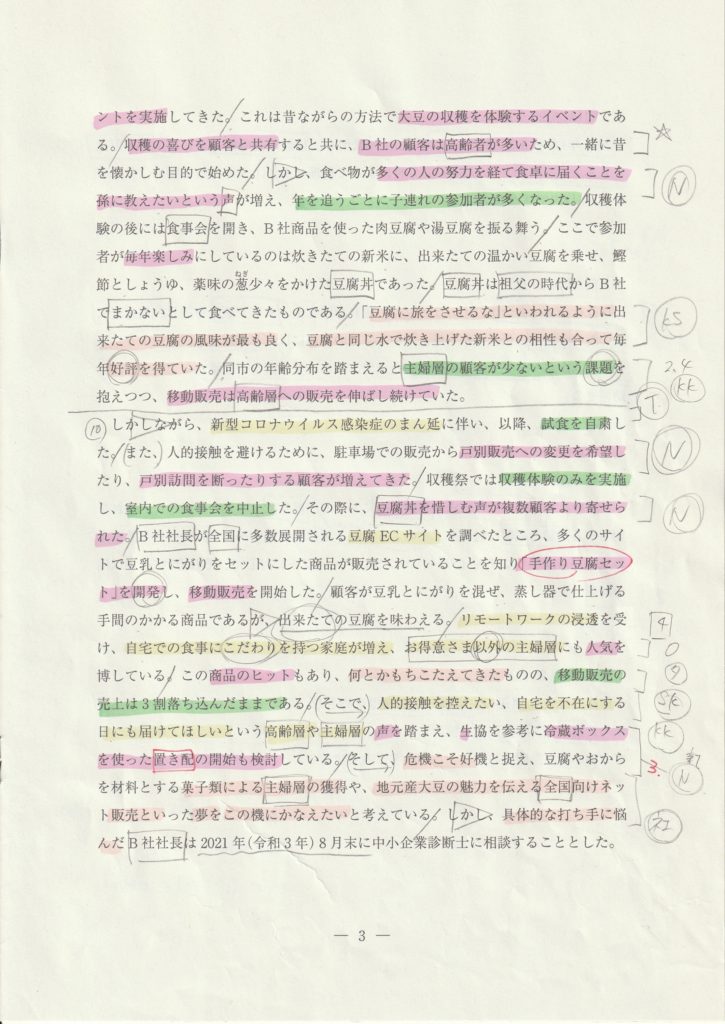

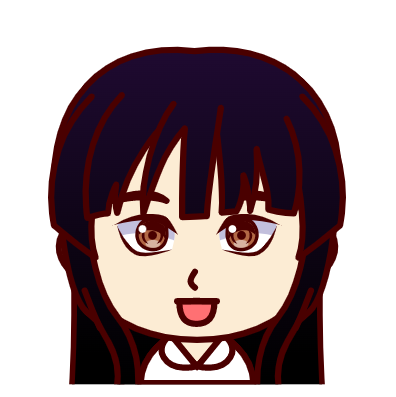

解答骨子作成(~40分)

このように与件文を読み、解答骨子作成に入ります。

私の解答骨子はこんな感じです。

文章になっているものもあれば、キーワードを書き出しているだけの設問もあります。

せっかくなので少し加筆をしてみました。

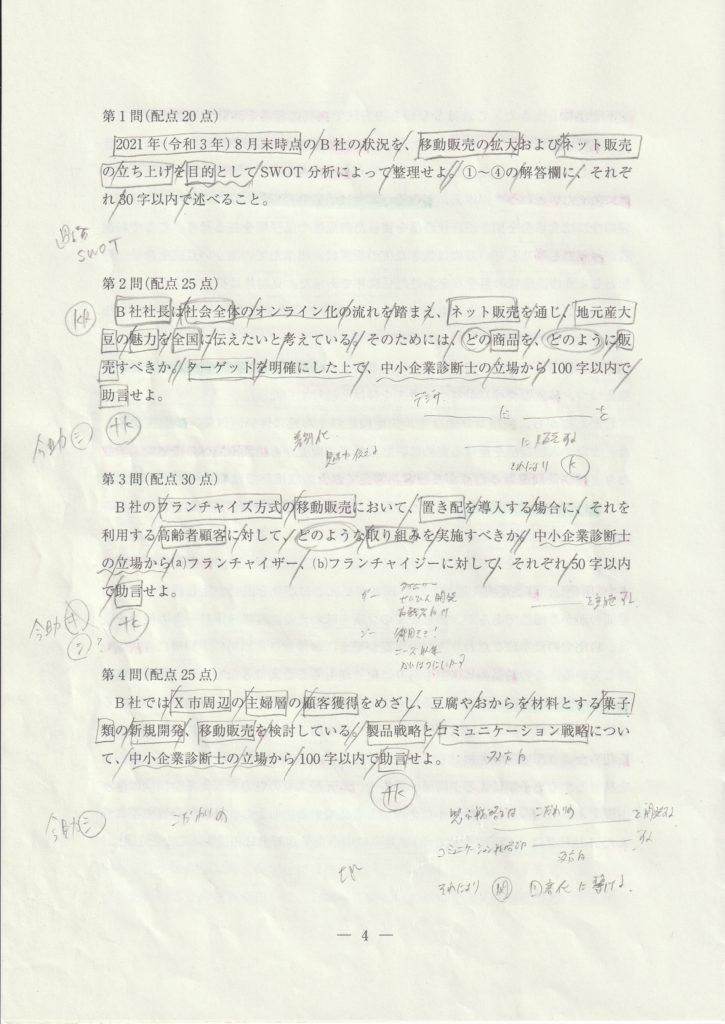

解答作成(~80分)

ここまで整理をして、いよいよ解答作成に入ります。

前述のとおり私は「40分前になったら解答骨子が途中でも解答作成に入る」とルールを決めていました。

設問解釈や解答骨子作成の段階でどの設問から解答を書いていくか戦略を立てます。

私の場合、事例Ⅱは「第1問のSWOTは最後(※)」と決めていたので、第2問~第4問の中から書きやすい順に書こうと考えました。

※なぜ第1問(SWOT分析)を最後に書いた?

- 設問解釈編でも触れましたが、事例Ⅱは第1問でSWOT分析をし、後に続く設問でそのSWOTを活かした施策を助言していく、という流れになっています。(イメージ図)

- そのため、第2問~第4問の各施策を書いた後にSWOTを書いた方が、全体的にまとまりのある解答になると考えていました。

- また、字数も30字と短く、残り時間が僅かでもある程度は記入できると考えていました。

こうして考えた結果、私は

第2問→第4問→第3問→第1問の順に解答を書いていくことにしました。

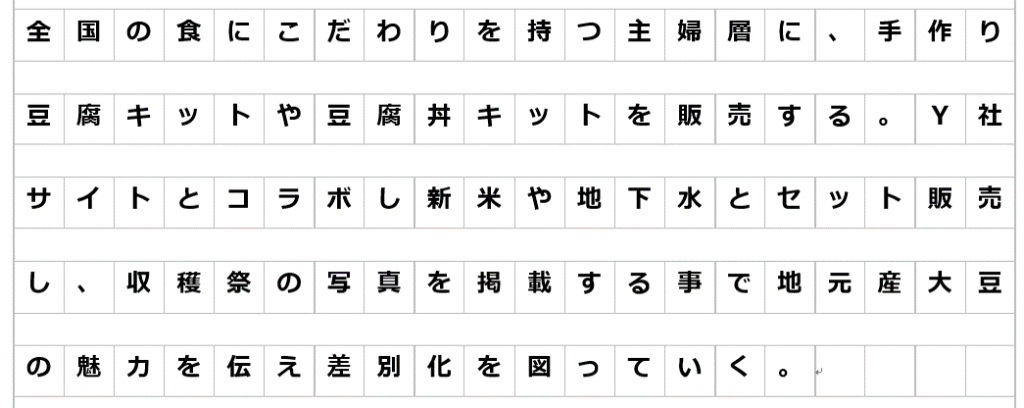

第2問

※ふきだしの中の段落番号を押すと該当段落の図が表示されます。

- 設問はコチラ

※ちなみに「手作り豆腐キット」(与件文ではセット)となっていますが、これは①再現答案作成時に書き間違えた、②解答用紙も再現答案も書き間違えたのどちらかだと思います。いずれにせよ得点には影響していなさそうです。

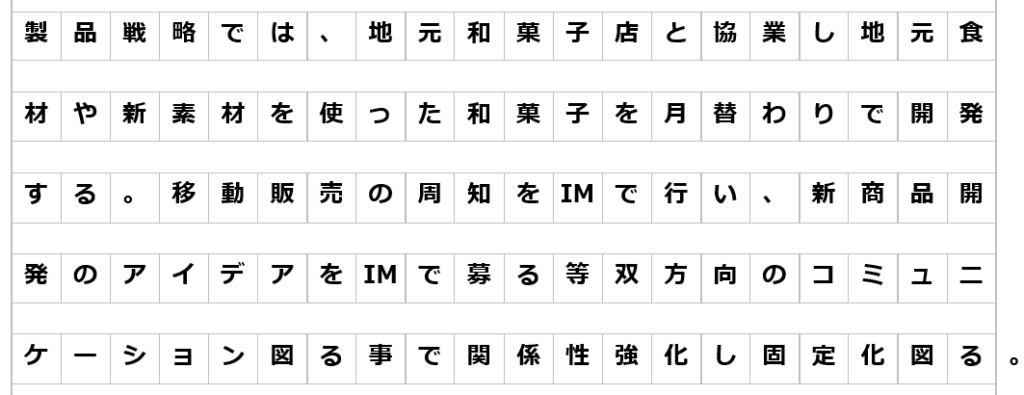

第4問

- 設問はコチラ

※ちなみにIMを略していることについては、第8段落でインスタント・メッセンジャー(IM)と「略していいですよ」と言わんばかりに書いてあったので、略して使っています。

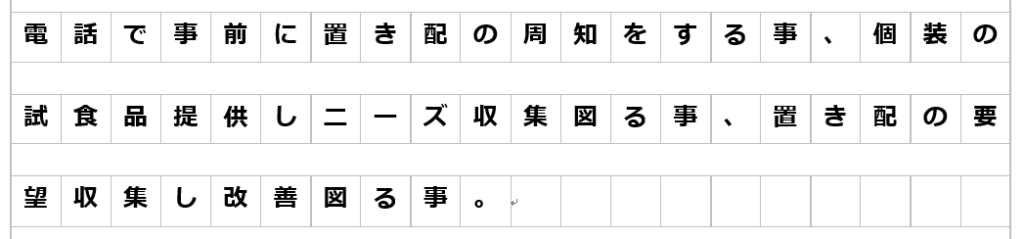

第3問

- 設問はコチラ

- フランチャイジーの方を先に記入

- フランチャイザー

フランチャイザーの記述が与件文にほとんど無く、解答に困りました。

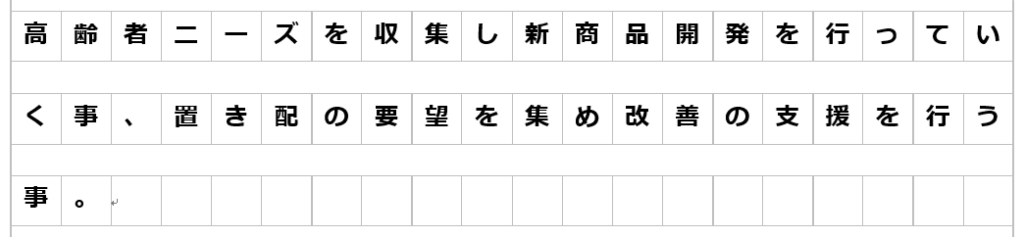

第6段落の記述や先に書いていたフランチャイジーの記述、フランチャイズ方式の1次知識から、「新商品開発」「改善支援」といったことを書きました。

フランチャイジーの記述に「支援」をつけただけのような解答に…。

第1問

- 設問はコチラ

- S(強み)

- W(弱み)

- O(機会)

- T(脅威)

与件文から拾えるものをなるべく多く書くよう意識しました。

「試食会の自粛」はWかTか分からず、両方に書いてリスクヘッジ。

Tでマス目が余ったので「他社PB品(4マス)」を書き足し。

おわりに

いかがでしたか?

そこ違くね?とツッコミたくなる要素もあるかと思います。

(私も記事を書いていてツッコミたくなる箇所が多々ありました…)

しかし、演習と違って答えが分からない初見問題で、しかも1年に1度の2次試験の大舞台の中で書いた解答なので、どうか暖かく見守っていただければと思います。

今回、ご参考になればと思い解答プロセスを紹介したものの、マーカーの使い方などが違う方にとってはかえって困惑させてしまったかもしれません。

ただ、やり方は違えど着目しているところはほぼ同じなのではないかな、とは思っています。

そういった意味でもご参考になれたのであれば幸いです。

試験本番まで残り4週間を切りましたが、まだまだ伸びる時期です。

季節の変わり目なので体調管理に気をつけながら、引き続き頑張っていきましょう!

明日はりいあだよ!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)