解答プロセスの検討は進んでいますか?80分の使い方

🥋🥋🥋 2次筆記試験対策 勉強会開催のお知らせ 🥋🥋🥋

受験生のみなさま、お待たせいたしました!!

当一発合格道場主催の勉強会を開催することが決まりました。

今回対象とするのは、これまで勉強会に参加したことが無い方をメインとしています。2次試験の勉強会は、道場でも紹介しているココスタをはじめ、タキプロなど様々なところで開催されていますが、そういった勉強会に参加したことが無く、参加してみたいけど、初めて参加するのが不安だな~と思っている方向けを考えています。

『勉強会』って何?と思った方へ、はかせ、解説をお願いします。

説明しよう。 勉強会とは、過去問の事例を事前に解いておき、その解答を持ち寄って数人で解答に対する意見を言い合う。

自分では気づかない視点の解答や、自分のクセなどを客観的に知る良い機会となる。

勉強会があったから合格できた!という道場メンバーも多い。

合格者の意見も聞くが、基本は受験生同士のやりとりがメインになるので、積極的に発言、質問をしよう。

ということで、以下の日程で開催いたします。ぜひ奮ってご参加ください!!

お願い事項(=制約条件)がいろいろありますので、よく読んで注意してお申込みください。

日程|2021年10月2日(土)

時間|14:00~17:35 勉強会(令和2年度事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)

17:40~18:30 質問会&懇親会(自由参加)

場所|zoomにて

応募開始|9月20日(月)12:00

応募締切|9月24日(金)18:00

申し込み|応募期間内に以下の申し込みフォームからお申込みください。

お名前(ハンドルネーム可)、メールアドレスが必須となります。

参加要件|①一般参加→1次試験に合格(予定)で勉強会に参加したことがない方

②リスナー参加→ 1次試験に合格(予定)の方 全員

募集人数|①一般参加 16名(事例を解いた解答を提出し、自分の解答について

意見をもらう、他人の解答に意見を言う)

②リスナー 32名(顔出しは必須です。聞くだけの参加)

事前準備|一般参加の方は、9月28日(水)18時00分までに

令和2年度の事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを80分で解き

添付のアンケートフォームに自分の解答を記入して提出してください。

≪ 注意点 ≫

①参加人数が限られているため申し込み後のキャンセルはお控えください。

②一般参加の方は期限までに解答の提出が無い場合はキャンセルとさせていただきます。

③基本的に途中参加、途中退出はお控えください。

④解答は80分で作成したものを提出してください。

🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋

先週末は道場セミナーにご参加いただきありがとうございました!

12代目司会のこんちゃんです!

本日、12時からは道場勉強会の受付がスタートです!

⇨すみません、20日からの間違えでした。

参加要件をよく読んでご活用ください!

さて、本日は解答プロセスについてお伝えします。

よく、「80分をどのように使っていましたか?」

みと質問をいただくものの、

なかなか、詳細をお伝えする機会がなかったので記事にしました。

合格解答を見比べたり、添削することは多いと思いますが、

本質はその解答が生まれたプロセスにあると考えています。

良い解答は良いプロセスから生まれます。

日々の反省や改善点を解答プロセスに落とし込みましょう!

前回の勉強スケジュールの記事と同様に、

どんなプロセスにしたか?

よりも、なぜその解答プロセスを採用したかの方が大切です。

本日の内容が皆様に適した解答プロセスを検討するきっかけになれば幸いです。

*主に事例Ⅰ~Ⅲの解答プロセスについて考えてみます。

- 1. 道場メンバーの80分の使い方

- 1.1. 時間配分の戦略

- 2. こんちゃんの解答プロセス詳細

- 2.1. 準備(2分)

- 2.1.1. ① 受験番号を記入する

- 2.1.2. ② 問題用紙切り離し⇨折る

- 2.1.3. ③ 段落番号をつける

- 2.1.4. ④ 与件文のはじめの段落と最後の段落を確認

- 2.2. 設問を読む(8分)

- 2.2.1. ①設問の制約条件をチェックする

- 2.2.2. ②設問の分類・レイヤーを考える

- 2.2.3. ③解答骨子を考える

- 2.2.4. ④解答用紙に初めの文字を書き込む

- 2.3. 与件文を読む(10分)

- 2.3.1. ①マーカーで与件文チェック

- 2.3.2. ②設問に紐づきそうな段落をメモする

- 2.4. 解答骨子作成(20分)

- 2.4.1. ①骨子を作成する優先順位をつける

- 2.4.2. ②与件文中の解答要素に線を引き、番号を振り、骨子を作る

- 2.4.3. ③だいたいの文字数をメモする

- 2.4.4. ④シメの言葉を意識する

- 2.5. 解答作成(40分)

- 2.5.1. ①解答を記入する順番を決める

- 2.5.2. ② 解答を書く前に設問要件、解答の型、解答要素を確認

- 2.5.3. ③「そのまま感」を大切に与件文から抜き出す

- 2.5.4. ④ 丁寧な字で書く

- 3. まとめ

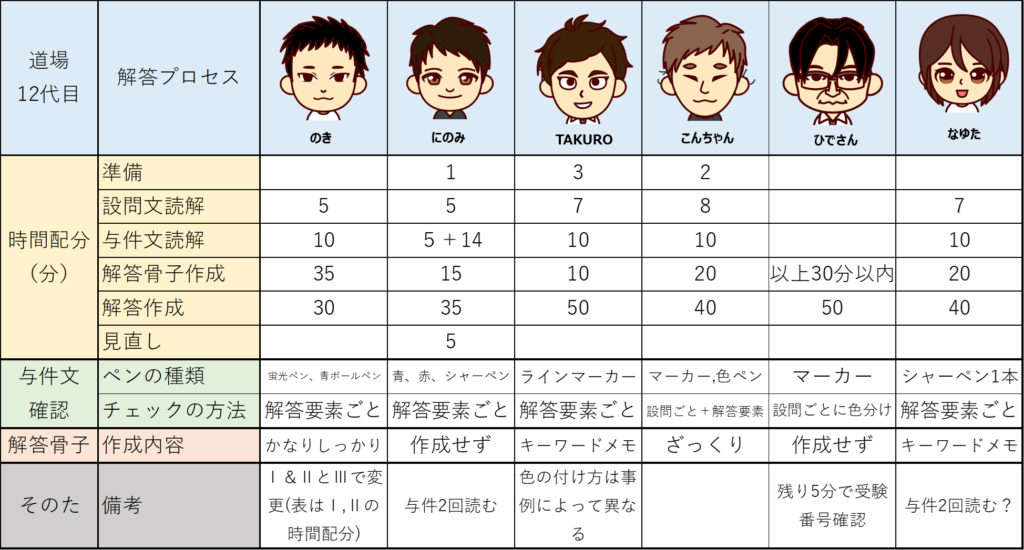

道場メンバーの80分の使い方

さて、私の解答プロセスをお話しする前に道場メンバーの80分の使い方を見てみましょう!

下記の表は以前のインタビューリレーの内容をまとめたものです。

メンバーによってはさらに詳細な解答プロセスも記事で紹介しているので、そちらもご覧ください。

ここでは時間配分と与件文のマークの仕方、解答骨子の作成についてまとめてみました。

まとめ方には私の主観も入っていますのでご了承ください。

表のもとになったインタビューリレーは2次試験をテーマに7月ごろに実施したものですが、

今こそ見返すべきタイミングと思うので、こちらもお役立てください!

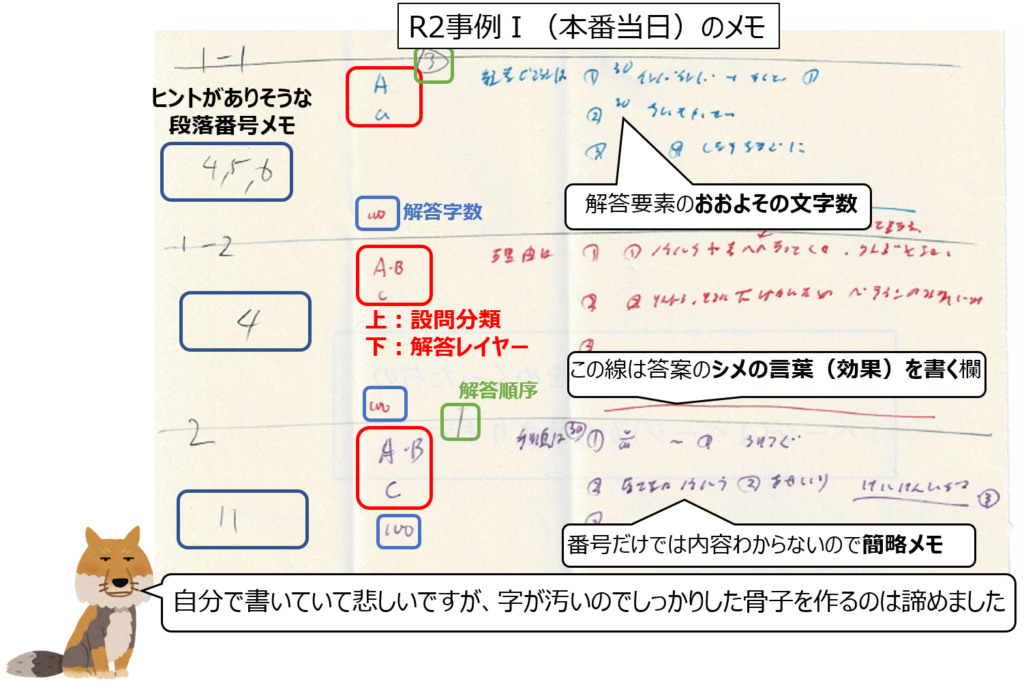

時間配分の戦略

時間配分をみてみると

設問文読解に5分~10分ほど

与件文の読解に10分~15分ほど

かけるのが多く、この段階ではそれほど、大きな差がないように思います。

しかし、その後は時間配分が大きく異なっています。

もっというと、解答骨子の作成と解答記入の時間配分がトレードオフになっていることがわかります。

のきやアヤカのようにしっかりした解答骨子をつくるスタイルでは、

それを書き写すだけなので、記入の時間を短く(30分)して、その分骨子作成時間を増やすという戦略になっています。

記入時間を長め(50分)にしているmasumiやTAKURO、ひでさんは

解答骨子はあっさりor作成せず、書きながら調整するスタイルとなっています。

ちなみに私は解答骨子を頑張って作っても、

字が汚くて読解できず、かえって足を引っ張ってしまうので骨子をちゃんと作る作戦は断念しました。

与件文のマークの仕方は大きく分けて、解答要素(SWOTや社長の想いなど)か設問ごとにチェックしています。

12代目も様々なプロセスで解いているので、

「今の解答プロセスでしっくりこない」ところがあれば、

改善するのに役立ててみてください。

字がもっとキレイだっタラ、習字をしっかりやってレバ

どうも、タラレバこんちゃんです。

こんな私も2次試験の勉強を始めたころは、解答骨子をちゃんと作ろうとしていました。

しかし、解答骨子の字をきれいに書こうとすると、文字ばかりに集中してしまい、

内容を整理することができませんでした。

一生懸命作った解答骨子(よめない)を見て、「なんでこんなに字が汚いんだろう?」「今まで何をやっていたのだろう」、「こんなことなら習字の時間に部首ばかり書いて、後から編を付け足すとかしなかったら良かった」などと考えていましたが、いまさら改善できないので諦めました。

診断士試験のために習字からやり直すのは迷走しすぎと笑

せめて解答用紙には丁寧な字で書きたかったので、骨子はそこそこにして、解答はできるだけ丁寧に書きました。

こんちゃんの解答プロセス詳細

さてそれでは、私の解答プロセスの説明に入ります。

同じものを目指すのでなく、役立つ部分を取り入れる!

という読み方のほうが活用しやすいかと思います。

基本的なプロセスは 「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策の方法をベースにして、

自分に合わせて活用しています。

準備(2分)

試験開始直後にやることは下記です。

① 受験番号を記入する

② 問題用紙切り離し⇨折る

③ 段落番号をつける

④ 与件文のはじめの段落と最後の段落を確認

① 受験番号を記入する

まず初めに受験番号を書きましょう。

受験番号がないと、どんなよい解答を書いても0点になる可能性があるので注意です。

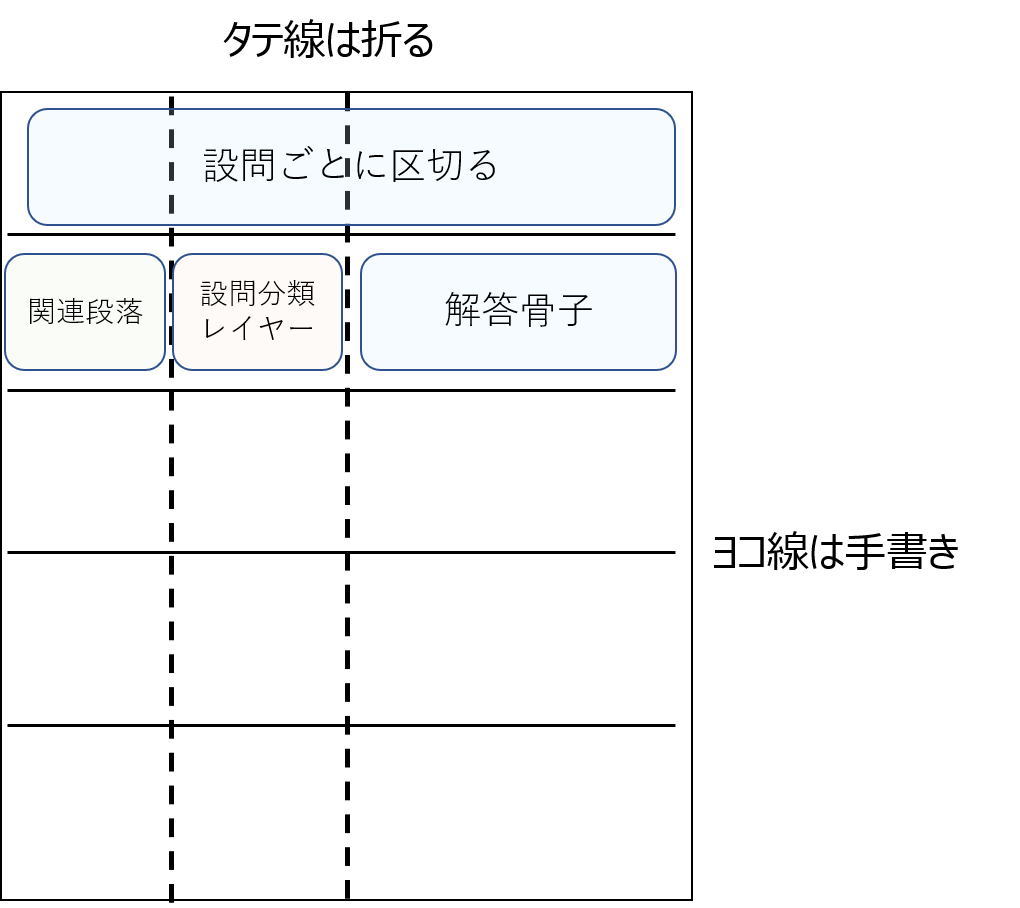

② 問題用紙切り離し⇨折る

その後は、解答作成するためのメモの準備です。

アルミ定規で初めの空白ページを切り取ってメモとして使用しました。

表紙をめくった次のページが白紙だったので、そこを使いました。

解答メモは折りたたんで、タテに線を引かなくてよいようにしました。

これは大学受験のセンター試験のときにも使ったのですが、

タテ線をフリーハンドで引くと曲がるので、代わりに紙を折っていました。

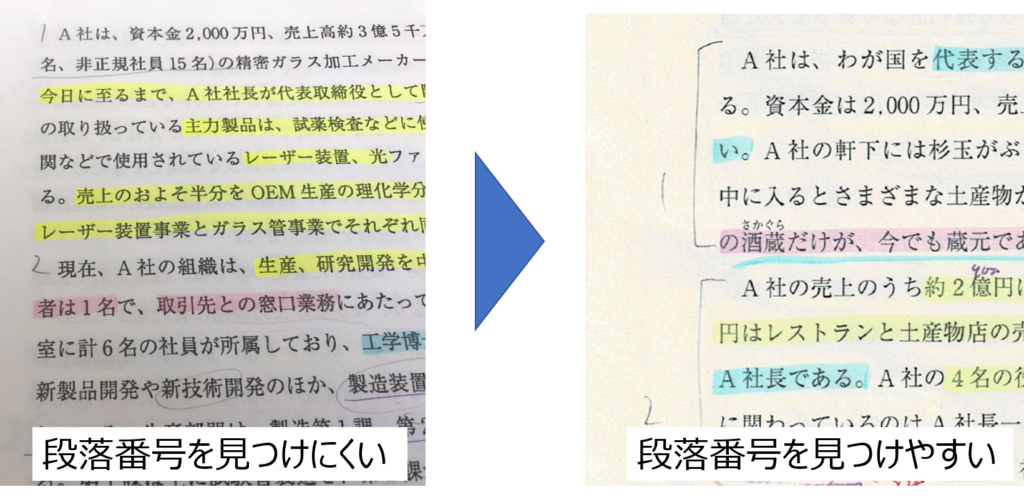

③ 段落番号をつける

次に与件文への段落番号記入です。

解答プロセスで段落番号を使わない場合、記入の必要はないですが、

私は、段落番号を使用して、解答の優先順位をつけたりしていたので、初めに記入しました。

この時、段落の頭に番号を振ると、数字が小さくて見つけるのに時間がかかるため、

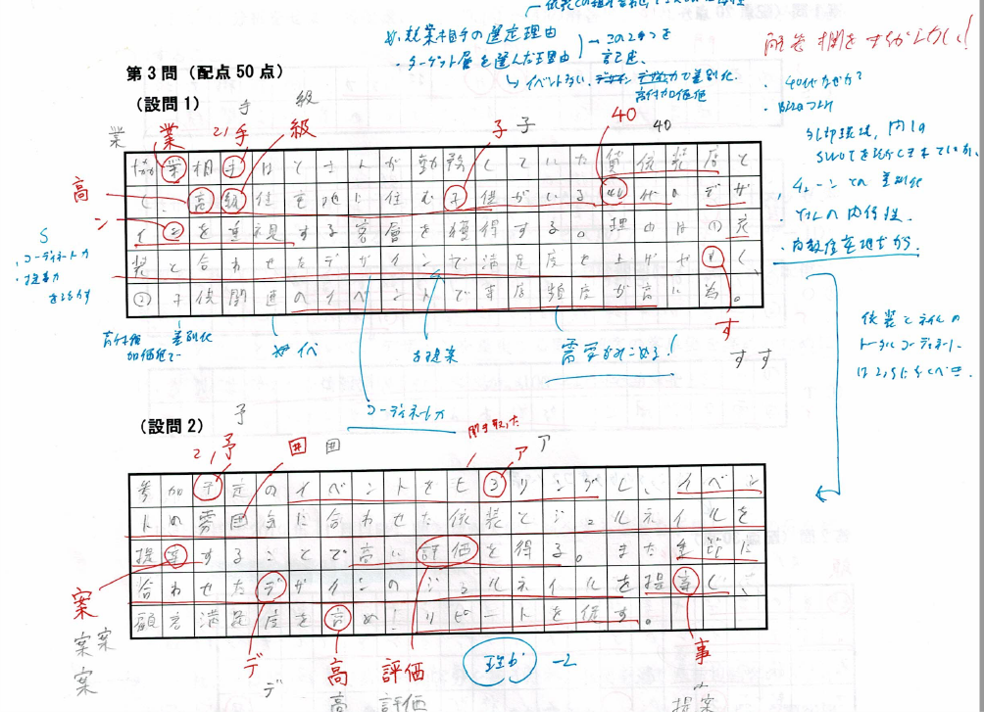

写真のように大きなかっこで段落を囲って、番号を書きました。

④ 与件文のはじめの段落と最後の段落を確認

その後、設問文を読む前に与件文の始めと最後の段落を読みました。

理由は下記です。

最初の段落:業種の確認(内容の想像をしやすくするため)

最終段落:会社の課題、今後の方針の確認

受験番号は始めに書きましょう

昨年は幕張メッセの大会場で2次試験を受験したのですが、

始まるなり、「ビリビリビリ~」と解答用紙を破いてメモを作成する音が響き渡りました。

「えっ、みんな先に受験番号書かないの!?」と思っていたら、案の定

事例Ⅱが始まる前に「先ほど受験番号を書き忘れていた人がいました」という旨のアナウンスがありました。

周りの人が紙を破いていても、まず初めに受験番号を記入しましょう。

設問を読む(8分)

設問解釈のときに行っていたことは下記です。

①設問の制約条件をチェックする

②設問の分類・レイヤーを考える

③解答骨子を考える

④解答用紙に初めの文字を書き込む

①設問の制約条件をチェックする

設問内容の確認と制約条件のチェックを行います。

②設問の分類・レイヤーを考える

設問分類・レイヤーは先日ののきの記事でも紹介があった、

「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策: の方法をベースにしています。

設問分類・解答レイヤー

- 設問タイプ確認(A:情報整理、B:期待効果、C:助言)

- レイヤーの確認

- 事例Ⅰ a:経営戦略、b:組織構造、c:組織活性化、d:人的資源管理・人事

- 事例Ⅲ a:経営戦略、b:生産計画・生産管理、c:生産性向上

- 事例Ⅱ なし(誰に・何を・どのように・効果:だなどこ)

設問分類は解答順番を考えるときの優先順位(情報整理⇒期待効果⇒助言)の確認や

解答要素を効率的に集めるために行いました。

レイヤーの分類は例えば、経営戦略の事を聞かれているのに、人事施策のことを解答する

などといった、設問の要求から外れた解答を作成しないために行いました。

③解答骨子を考える

解答の型は例えば第一問で理由を聞かれたら「理由は①~、②~、③~。」みたいな形式で考えました。

聞かれたことに素直に答えるのが基本です。

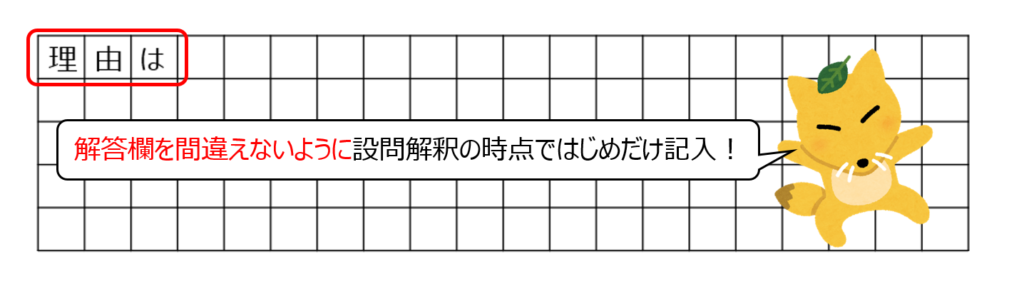

④解答用紙に初めの文字を書き込む

解答用紙に、初めの文字を書き込むというのは

先ほどの例だと、第一問の解答を書く解答用紙の始めに「理由は」だけ書き込んでおくことを指します。

これは解答欄を間違えることを防ぐためです。

過去問を解いているときに

解答欄を間違えるというかなり致命的なミスを何度かしたことがあり、

本番で絶対にそのようなことが無いようにするための対策です。

以上が設問解釈のときに行ったことです。

与件文を読む(10分)

与件文を読みながら行ったことは下記です。

①マーカーで与件文チェック

②設問に紐づきそうな段落をメモする

①マーカーで与件文チェック

マーカーでのチェックは下記のルールで行いました。

与件文チェックのルール

強み(S)・機械(O):会社にとってプラスのこと ⇒ 水色

弱み(W)・脅威(T):会社にとってマイナスなこと ⇒ ピンク

社長の思い ⇒ 緑

その他気になるところ ⇒ 黄色

初めはSWOTで色を塗ることをしていたのですが、

SとOやWとTの分類がすぐにできないこともあったので、

会社にとってプラスなこととマイナスなこととざっくりとした分類にしました。

それでも分類・判断できないときは黄色でマークしてました。

また、受験生の頃に読んだ下記の記事で「社長の思い」を解答に反映させることの大切さを認識できたので

ここを見逃さないように緑で色を塗りました。

その他、解答に使いそうなところは黄色で塗りました。

読んでいるときに迷ったり、判断できないときは複数の色でしるしをつけることもあります。

与件文を読んでじっくり考えると、間違いを少なくできますが、

そんな時間はないので、初見の与件文を前から読んでその場で判断します。

マーカーで色を塗った理由は、

この後、与件文から効率的に解答要素を抽出するためです。

ちなみにマークに使ったペンは下記の記事で紹介しているのでご参照ください。

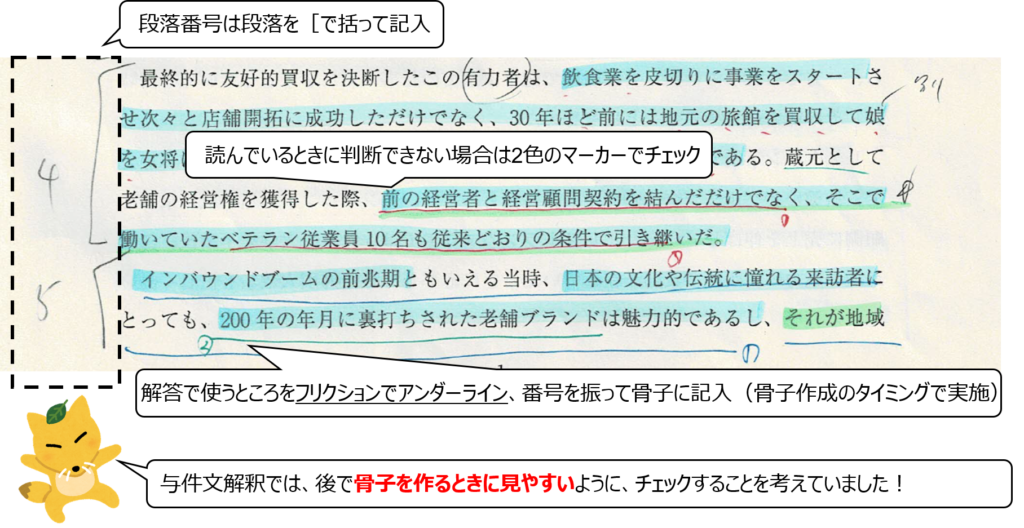

②設問に紐づきそうな段落をメモする

与件文を読んでいるときに設問と紐づきそうな段落番号を解答骨子メモの左端に記入しました。

これも解答要素の抽出を効率的に行うためと、解答順序の優先順位をつけるためです。

設問に紐づく段落が多いほど、ヒントが多いので難易度が下がる可能性が高いです。

(多すぎると編集能力が問われることがありますが・・・)

「完璧に設問を覚えるべきなのか?」と考えてしまいますが、完璧を目指す必要はありません。

与件文を読んでいるときに、思い出せる範囲でメモする程度で十分役立ちます。

以上が与件文を読みながら行ったことです。

解答骨子作成(20分)

解答骨子を作成するときに行ったことは下記です。

①骨子を作成する優先順位をつける

②与件文中の解答要素に線を引き、番号を振り、骨子を作る

③だいたいの文字数をメモする

④シメの言葉を意識する

①骨子を作成する優先順位をつける

骨子作成の優先順位ですが、まずは下記の2つの視点で考えます。

視点①:設問分類で情報整理⇒期待効果⇒助言の順番で難易度が上がる傾向

視点②:与件と設問との紐づけが多いほうが解答を作成しやすい。

上記の2つだけだと、だいたい第1問が最も解答を書きやすいという結果になることが多いです。

しかし、「簡単でみんな解ける問題だからこそ、満点を取らないといけない!」というプレッシャーがあり、

「ヒントが多いものの、字数制限が厳しく編集力が問われる」(事例ⅡのSWOT等)

と、初めから順番に解くと、テンパることが多かったため、

第1問はあえて後回しにしました。

後回しにすることで、緊張も少しほぐれ、時間のプレッシャーもよい方向に作用しました。

②与件文中の解答要素に線を引き、番号を振り、骨子を作る

解答骨子を作るときには設問ごとに下記のルールでフリクションを使用しました。

設問ごとに解答要素をチェックするときのルール

第1問:青(好きな色なのではじめにつかう)

第2問: 赤(青ときたら次は赤)

第3問: 紫(赤と青を混ぜると紫)

第4問: 緑(オレンジより濃い色なのでこちらを優先的につかう)

第5問: 橙(薄い色はマーカーと被るので使いたくないけど、これしかなかった)

※カッコ内は色の順番の覚え方です。ペンが多いと使いにくいと聞きますが、特にそんなことはなかったです

※設問分かれてたら、同じ色でチェック

与件文に引いたマーカーの色と、メモした設問に関連する段落番号を基に

解答要素として使えそうな場所にフリクションでラインを引きます。

そしてその解答要素に番号を振ります。

私は字を書くのが遅く、汚い字だったので、

解答骨子はできるだけこの番号で組み立てられるようにしていました。

ただ、これだけだと番号ばかり並んだ骨子を見ても何を書いているか忘れてしまうため、

簡単に一言くらい解答要素の内容をメモしていました。

③だいたいの文字数をメモする

この時に解答要素のおおよその文字数もメモします。

与件文の一行は38文字なので、

抜き出した解答要素がおよそ何字かをメモすることで

解答骨子の完成度合いを測ることができます。

制限字数の8割ほど要素が集まったら、

書きながら調整して100字に収めていました。

④シメの言葉を意識する

勉強会のときに

「こんちゃんの解答はシメが弱い、解答の最後に効果を記載すると良いよ!」

とアドバイスをもらったことがありました。

それ以来、助言問題や期待効果の問題は、

解答の最後にシメして効果を書くことを意識するようになりました。

例えば

「~。以上により新規顧客を獲得し、売上を向上する。」

のような感じで記載しました。

シメの言葉(効果)は確実に記入できるように文字数を数えて解答欄の最後に予約する、

座席指定方式を活用していました。

ちなみに骨子作成までを必ず40分までに終わらせることはとても重視していました。

細かいところで悩んだりしないように、

「細かいところは、あとでまた考えるのでまずは回答要素をしっかり拾う!

回答要素とシメが揃ってれば必ず回答は書ける、40分で終わる試験と思って取り組む!」

と当時のファイナルペーパーにも書いていました。

ここまででが解答骨子の作成で行ったことです。

解答作成(40分)

いよいよ解答作成に取り掛かります。

解答作成では下記のことを行いました。

①解答を記入する順番を決める

② 解答を書く前に設問要件、解答の型、解答要素を確認

③「そのまま感」を大切に与件文から抜き出す

④ 丁寧な字で書く

①解答を記入する順番を決める

解答を記入する順番はおおよそ、骨子を作る順番と同じになります。

しかし、解答要素が見つからない、時間切れなどで、骨子の中身がスカスカになってしまった場合はその問題を最後に回します。

この辺りは現場対応となるので、初見問題を解くときはそのような検討もしてみるのをおススメします。

② 解答を書く前に設問要件、解答の型、解答要素を確認

解答を記入する前に、もう一度設問を読んで解答骨子が設問要件を満たしていることを確認します。

試験直前は減ったのですが、勉強を始めた初期~中盤では

せっかく作成した解答骨子が設問要件とずれているということもあったので、

記入の前に今一度確認することをおススメします。

③「そのまま感」を大切に与件文から抜き出す

解答を作成するときに、与件から抜き出す場合は

どの部分を抜き出したかが採点者に伝わるように与件文の言葉をそのままつかいます。

私の解答骨子では与件文中の解答要素は数字で書かれているので、与件文を見ながら記載していました。

④ 丁寧な字で書く

解答用紙に書く字はできるだけ丁寧に書きましょう。

字が汚いこんちゃんは骨子に各文字数を減らして、解答ではできるだけ丁寧に記載するようにしました。

身近な人に一度読んでもらうのが良いかと思います。

最近はオンラインでの勉強会が増えて、解答内容について議論できる場所が増えましたが、

「読める字」かどうかを確認してもらう機会は減ってきたと思います。

私も受験生の時には、今の奥様に読んでもらって添削してもらいました。

(赤字が奥様添削⇒、そのちかくの文字はこんちゃんが練習したもの)

もし時間が余ったら、読みにくい字を書きなおしたり、句読点をハッキリ記入したりしていました。

以上がこんちゃんの解答プロセスです。

まとめ

道場でインタビューリレーをしたときに、解答作成に9本のカラーペンを使っていたので、TAKUROにカラーペンの魔術師というあだ名をいただきました笑

今回、改めて解答プロセスをまとめてみたところ、

解答要素と設問の両方で与件をチェックしていたのは私だけだったので、その分使用するペンの本数も多かったようです。

まだ試験まで時間があるので、解答プロセスの試行錯誤を行い磨き上げてください。

余談ですが、ココスタでも9月24日(金)に事例Ⅰセミナー+解答プロセスの相談会を行います!

解答プロセスの検討にお役立て下さい。

過去問演習での失敗や気づきを解答プロセスまで落とし込み、本番の解答の質に反映させてください!

🦊記事のウラガワ🦊

この記事は、当初私の解答プロセスをの紹介のみを考えており、もっと短くなる予定だったのです。

しかし、インタビューリレーを見直していると、「これをまとめるとさらに役に立つのでは?」と思ってしまい、いろいろまとめていると想定より時間がかかってしまいました。今私は新婚旅行の出発前日にホテルでこの記事を書いています。試験当日の解答作成でこのようなことが起こらないよう、解答骨子はしっかり作りましょう。記事が長くなってしまい申し訳ございません。

✨ おしらせ ✨

雑誌『企業診断 10月号(9月27日発売)』に

当サイト「一発合格道場」 12代目メンバー一同による記事が掲載されることになりました!👏👏👏

同友館オンラインはこちら↓

https://www.doyukan.co.jp/store/search.php?c=1

発売時期にお勧めのコンテンツとして、事例Ⅰ~Ⅲでは道場メンバーが受験生時代に実際に書いた「ダメ答案から学ぶ事例ポイント」を、事例Ⅳでは直前対策としての「記述問題対策」、「部分点対策」、「チェックリスト」の3点を雑誌記事にて公開します。

本試験1カ月前という直前期に受験生のみなさんにご確認・ご理解して頂きたいポイントをまとめましたので、よろしければご活用ください!

さて、最近道場ブログの順番が変わったことに気が付いた人がいたら、道場マニア認定です!笑

明日はひでさんによる2018年事例Ⅱの解説です!

お楽しみに~

★★★★★

いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

にほんブログ村のランキングに参加しています。

クリックしても個人が特定されることはありません

こんちゃんさん、回答プロセスの記事ありがとうございます。

時間配分だけだと、私はこんちゃんさんが一番近かったです。

ただマーカーの使い方はまた別の人と近かったりと、やっぱり人によってプロセスはバラバラになりますね。

私は各設問に対して関係のある与件文の部分をマーカーし、文章に使う重要キーワードをメモって記述の際に繋げていく感じがしっくりきています。

……こんちゃんさんのような魔術師にはなれそうにないなw

ブログの順番が変わっていたことには何となく気付きましたw

ただ、「事情があって臨時的に変わっているのかな?」くらいでしたw

……道場マニア認定ですかね?w

ロムさん

コメントありがとうございます。

プロセスは人によって様々で、まとめていて面白かったです!

ロムさんの手法も取り組みやすそうです!

ご自身に適した解答プロセスを磨き上げましょう!

ブログの順番に気が付くとはさすがです笑

こんちゃん認定道場マニアです!

次ターンからは元に戻ります~