【ゆるわだ】イケカコのゆる~い取組み方(トロオドンの場合)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おはようございます。トロオドンです。

本日は、先日開催した「座談会」で話題になった「イケカコ」の取組み方について紹介します♪

(注)いつも以上に、多年度の方向けの記事です。

本編の前にイベントの告知です!

ご好評をいただいていますTHE DANKAI(座談会)も、いよいよ6/29(木)でグランドフィナーレ(大げさか笑)となります。

初めての方も、2回目の方も、興味本位で入ってみたい方も、どなたさまもご参加大・大・大歓迎です♪

ではでは、本編にいくドン

イケカコの“ゆる~い”取り組み方とは?

今回テーマにした「イケカコのゆる~い取り組み方」は、11代目おべんと君の記事で提唱されていた方法です。

本記事は、それを令和3年度、4年度の2年間実践していた私が、実際にどう感じたか、という体験談的な、これまた”ゆる~い”内容となります。

イケカコとは?

以下はあくまでトロオドン個人の感想ですが、、、

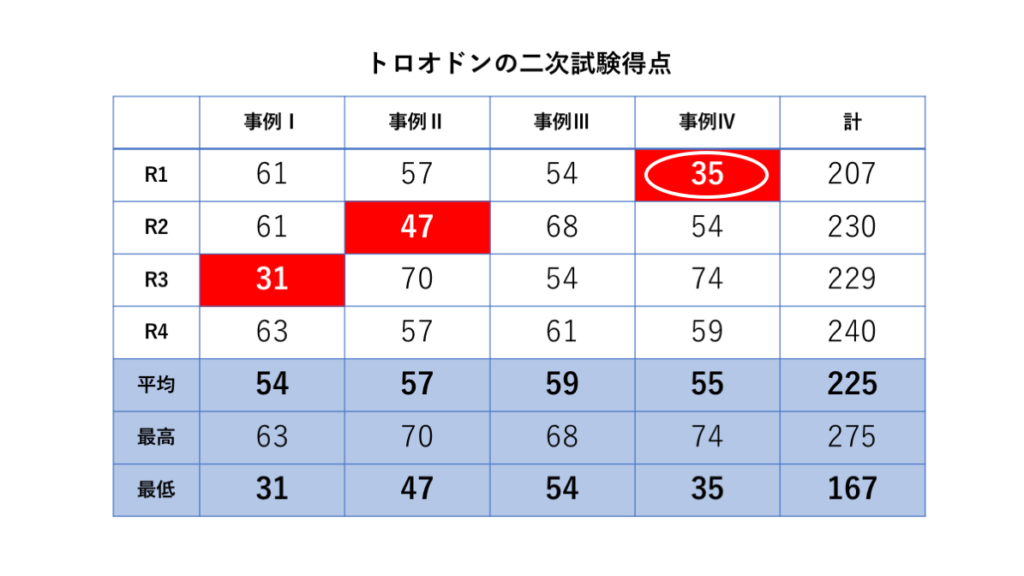

- 2001年発売!それなのに令和4年度の中小企業診断士試験にも十分対応している奇跡のテキスト。

- 事例Ⅳ「経営分析+記述問題」に加えて、もうひとつ「お守り」をつくれる。

- 令和2年度からの難化(前提条件の複雑化)への対応力が高まる。

- 演習の質が良い。(前提条件の増やし方の塩梅がよい)

- 管理会計の書籍よりも理論等の説明はシンプルでわかりやすい。ただし、演習問題の解説は物足りない笑

- 裏を返すと、演習問題を理解するためにインプットを増やすことが必要となるため、良質なアウトプットに繋がる。(まさにこんな感じ)

おべんと君の記事では、診断士試験の論点に関係ない箇所は飛ばす、難しすぎる問題は飛ばすといった感じで、痛快なほどバッサバッサと割り切って取り組むことをおススメしています。

詳しくは、以下の記事をご覧ください!

また、イケカコについては、10代目ksknさんもわかりやすい記事を書かれていて、こちらも好きです。

イケカコを始めたきっかけ

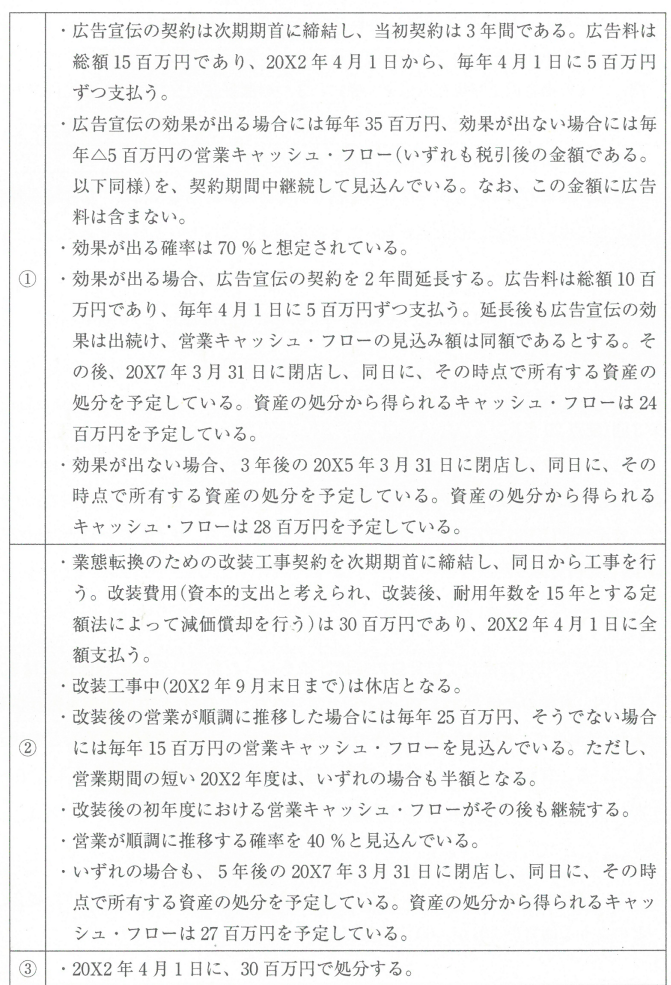

令和元年度の2次試験の事例Ⅳで足切りになったことは、こちらの記事に詳しく書きました。しかし、点数も点数ということもあってそれほど落ち込むことはなく、むしろリベンジに燃えていた。

それが2次2回目、令和2年度のトロオドンでした。

まず何をしたかというと、「事例Ⅳで70点以上取って絶対に合格する」という決意を固めました。

そのための対策は、過去問一択。

シンプルイズベストと猛進して、荒治療のごとく平成14年くらいまで遡って徹底的に解いた結果、過去問に限ってはほぼ完ぺきの状態に高めていました。

そんなこんなで、「まあ控えめに言っても70点は固いだろう」と自信満々で本番に臨みます。

しかし、、、結果は54点。まさかの惨敗です。

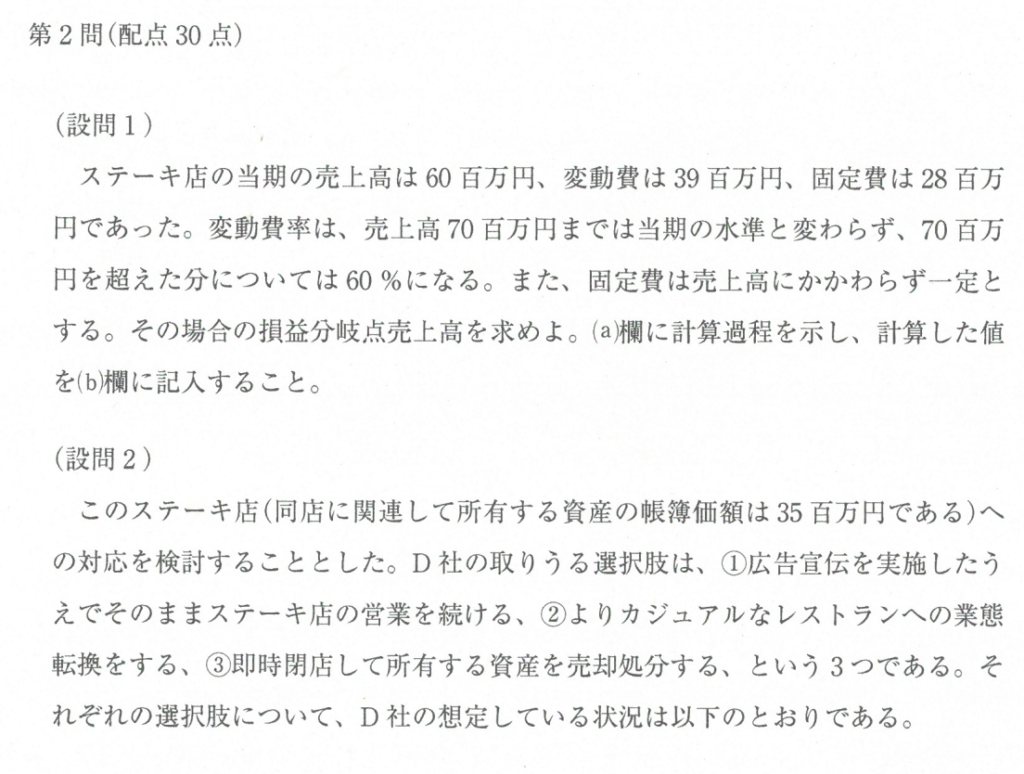

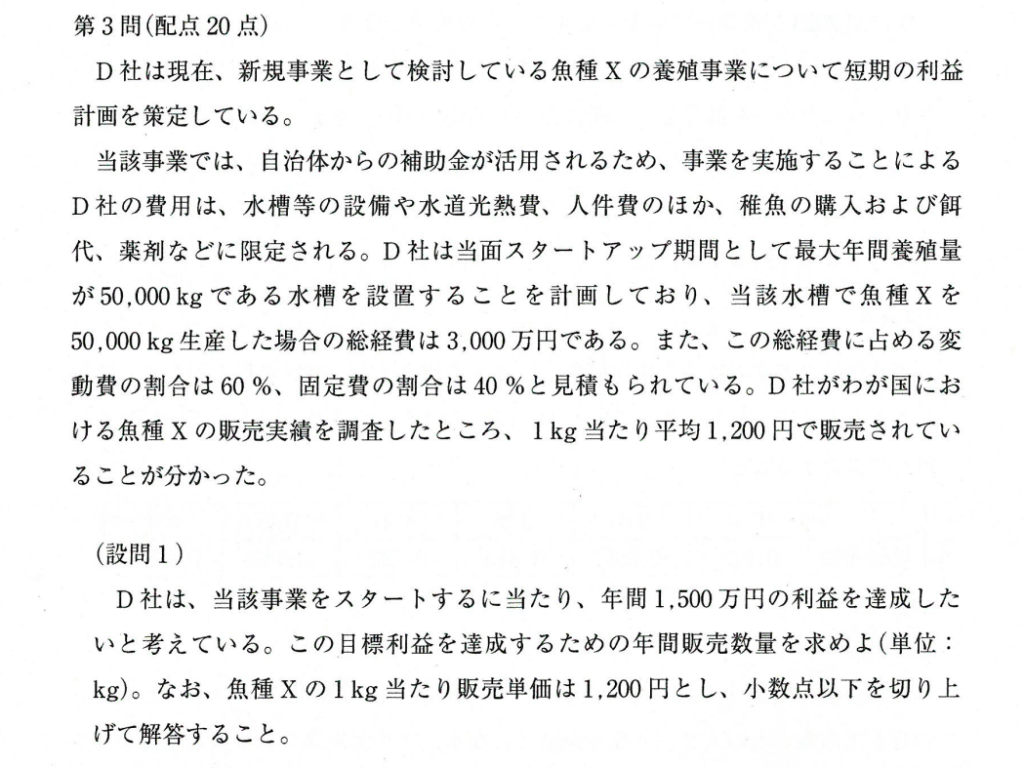

理由は、この見惚れるほどに長い設問文(右側)にありました。(過去問と違うじゃない、と)

【令和2年度事例Ⅳ】

本番では、第2問の設問2(NPV)の文字量に焦り過ぎたあまり、この問題に時間を取られ過ぎてしまい(しかも間違えた)、設問1(CVP)を落としてしまった。

このことが最大の敗因でした。

では、その原因はといえば。

そう、明らかに基礎力不足。

過去問や公式を丸暗記してわかった気になっていて、ちょっとした変化球にすら対応ができなかった。

言い訳にはなりますが、基礎力不足に加えてタイムマネジメントのミスもあります。

受験3回目、4回目のメンタルだったら、まず間違いなく設問1に徹底的に時間を割いて、絶対に正解させます。(図を書いたり、細かく計算したり、とにかくあらゆる方法を使って正答を導きます)

そのうえで、設問2は「空欄もやむ無し」と、余った時間を使って解くようにしていたでしょう。

(設問2は多くの受験生が解けていないと思われ、設問1が解けていることの方が重要だからです)

こうした勉強方法の柔軟性の乏しさ、視野の狭さ、本番での対応力のなさなどが孤独学の弱いところです。

道場の記事も少し読んではいましたが、自分のやり方を変える(PDCAの「A」=内省して改善する)というよりも、自分にとって都合のよい情報をチェリーピッキング(おもに「D」=手段を増やす)するのに読んでいた感じだったな、と振り返っています。

前段があまりにも長くなりましたが、こうした経緯を経て、「ニッポンのように、いまいちど洗濯しなくちゃあ、いかんぜよ 」と気が付いたのが令和3年度の3度目の試験。

」と気が付いたのが令和3年度の3度目の試験。

そして、それを迎えるにあたって導入したのが、「イケカコのゆる~い取り組み方」だったというわけです。

1周回してみた令和3年度

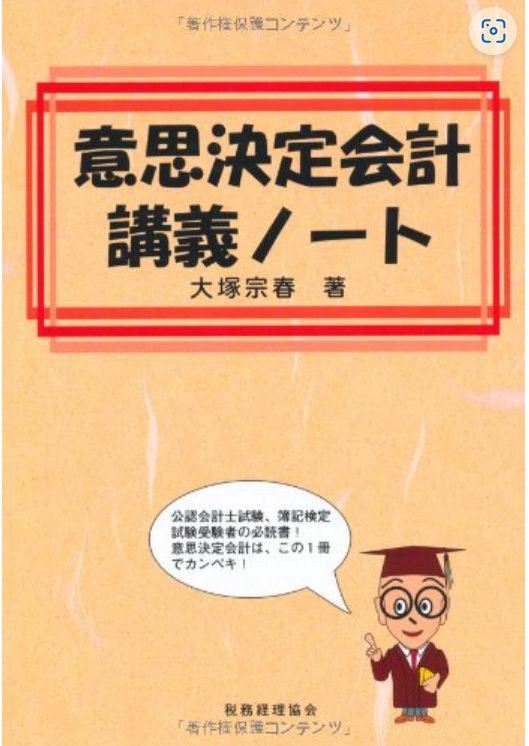

令和3年度の試験は1次試験からの受けなおし。ポジティブメンタル馬鹿のわたしも、なかなか始動できず、ようやっと重い腰が上がったのが3月か4月(あやふや)。1次試験のテキストと一緒に「イケカコ」を購入します。

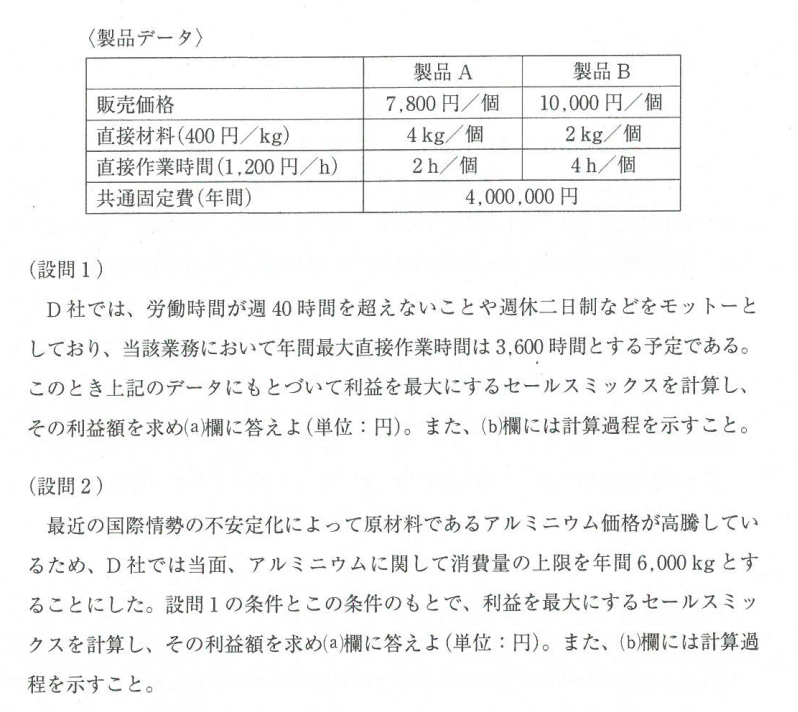

【イケカコの構成】 ※診断士試験の関係性はトロオドン個人の感想

- 公認会計士試験や簿記1級の試験において、意思決定会計(いわゆるCVPやNPV)の分野で出題されてきた問題を中心に、12の単元(Lecture)(演習137ページ、解説139~177ページ)からなる。

- 各Lectureは、理論を説明する1限目、理論を使って基礎的な問題演習をする2限目、公認会計士や簿記1級の過去問の類題演習をする3限目に分かれて構成されている。

- 診断士の2次試験では、Lecture2(CVP分析・基礎)、Lecture3(CVP分析・応用)、Lecture6(業務的意思決定=アウトソーシング)、Lecture8(戦略的意思決定会計(1)=NPV・回収期間法等)、Lecture8(戦略的意思決定会計(2)=NPV・回収期間法等)の5つが頻出論点。(5/12)

- 診断士試験の難易度は、2限目と3限目の間という感じ。つまり、上記5つのLectureの2限目まで押さえれば基礎力は十分。3限目までやれば相当対応力が向上する。

2次試験を2回も受けていると1次試験の財務・会計に怖さがなくなる(物足りなくなる)ので、財務・会計の勉強は二次対策も兼ねて「イケカコ」を回すことに。当初は”ゆる~く”やる予定が、1次暗記科目の合間のリフレッシュがてら解いていたので、なんだかんだで一周はすべて回しました。

これにより令和2年度とは比べ物にならないくらい対応力が高まり、「まあ控えめに言っても70点は固いだろう」と意気揚々と本番に臨みます。

その結果、狙い通り74点を取ることができました。

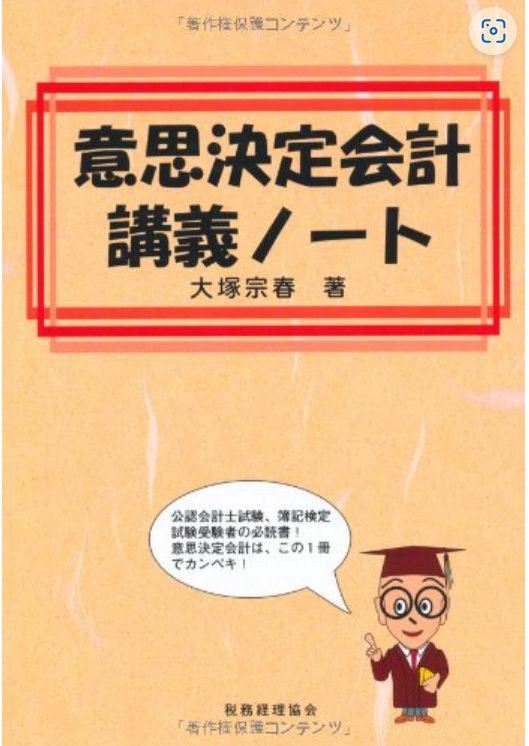

多くの受験生を混乱に陥れたであろう、この問題は、「Lecture2(CVP基礎)」(3限目)を解いていれば対応できました。

ゆる~く取り組んだ令和4年度

事例Ⅳで70点を超えたとしても、前掲表の通り、令和3年度は事例Ⅰで足切りを食らっていて再び苦杯をなめます。

ただ、さすがに4回目ともなると、まあ余裕です。

8月から本格的に勉強を再開しますが、重点的にケアしたのは事例Ⅰ対策で、事例Ⅳには勉強時間はあまり割いていませんでした。

イケカコは、CVPとNPVに絞り”ゆる~く”1回くらい回していましたが、「まあ控えめに言っても70点は固いだろう」と、どこかで聞いたお決まりのセリフを胸に本番に臨みました。

その結果、超ギリギリの59点。最後は運みたいなもん。

合否を分けたであろう第2問の設問1と設問2。

この問題も、「Lecture3(CVP応用)」(2限目)を解いていれば対応が可能でした。(演習不足のわたしは設問2を落としましたが・・・)

まとめ

14代目でもイケカコ利用者は3/12名。過去の道場メンバーでも同じような傾向ですので、合格に必須のテキストではありません。

これはいまも昔も変わっていないようです。

ただ、多年度で二次のみ受験の年度で時間にゆとりがある方には、やって損がないことは間違いないです。

以上、わたしが2年間取り組んだ感想としては、

診断士試験対策としては、おべんと君提唱の「ゆる~く」を基本にでOK。ただし、近年の問題の複雑化に対応するためには、CVPとNPVの部分だけでも3限目までしっかり理解しておくことをおススメします。

明日は、座談会でのわかりやすいトークが評判のさたっちです♪

すべらない話も任せて☆

よろしく^^

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

記事へのコメントについて

記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!

執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。

※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。

※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。