2択問題、出たらどうする? by Takeshi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一発合格道場ブログを

あなたのPC・スマホの

「お気に入り」「ブックマーク」に

ご登録ください!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【夏セミナー🍉動画】秋のおかわり公開中🍂🌰

14代目の2次試験合格ノウハウをギュッと詰め込んだ動画セミナーに、

10月3日に新コンテンツが追加されました!

息抜きにちょうど良い動画となっています、

勉強に疲れたときに こちら からぜひご視聴ください♪

はじめに

Hello, DOJO!

みなさん、お手元の受験票は確認しましたか?

2次試験まで残り2週間となりました。

ここまでくると、応援する側の僕も緊張してきました。

受験生のみなさんのドキドキは、僕の比ではないのではないでしょうか?

いいプレッシャーは必要ですが、本番でガチガチになってしまっては悔いしか残りません。

程よい緊張感と普段通りの思考を持って、本番のイメトレをぜひオススメします!

さて本日は、2次試験本番で出題されるかもしれない2択問題です。

は?選択式なのは1次試験だけだろ。

2次試験に何の関係があんだよ

2次試験は記述式だから、選択式問題なんてない!そう思う人もいることでしょう。

しかし、これまでも2択問題と呼べる問題は何度か出題されてきました。

今回は、そんな2択問題の対処法を解説していきます。

2択問題とは?

2次試験の設問は、おおざっぱに以下のような流れになっていることが多いです。

現状分析(SWOTなど)

↓

(課題の抽出)

↓

戦略の助言

近年は、課題の抽出を問う設問が省略され、いきなり助言する設問が登場する傾向にあります。

しかし出題者も、あらゆる助言の可能性を残して見当はずれな解答にならないように、設問文にいろんな注釈をつけて出題します。

制約条件ってやつですね

その制約条件の中でも、最も強烈に解答の幅を狭めてくれるのが2択問題です。

2択問題は、主に下記のような形で出題されます。

2次試験の2択問題とは

Aの施策かBの施策か、どちらかを選んで助言せよ。

まるで格付けチェックのようにAかBか選ばせてくるなんてイジワルに見えますよね。しかし、不正解を選んだら0点とはなりません。そもそも2次試験の2択問題に不正解はありません。その理由を解説していきます。

Bを選んだせいで不合格になるかも~!

そんなわけないじゃん

2択問題への対処法

このような2択を選ばせる設問が出てきたら、どうすべきか?

オススメの対処法は、これです!

2択問題への対処法

30秒でAかBか決める!

どちらの助言をするか、迷わずに選ぶことを断然オススメします!その理由は以下の通りです。

・論理が一貫した解答をしっかり考えることができる

・余分な時間を消耗しないで済む

・どちらの選択肢でも十分に得点が期待できる

2次試験は1次試験と異なり、どちらが正解というものはありません。

たとえ少数派の選択肢を選んだとしても、論理が通っていれば十分に加点対象になります。

どっちが正解かわかんない、えっと、えっと

どちらも正解なので、本番ではこのように悩まないでください。

AとBの判断に時間を使うより、なぜAを選んだか(あるいはB)の根拠づくりに時間をかけましょう。

でも出題者が考える模範解答があるんだろ?

確かに国家資格の試験であるため、何かしらの正答がある可能性は否定できません。

しかし診断士2次試験として、ただ知識を知っているだけよりも、知識を使って論理的に助言できることの方が重要視されます。

AかBか、それ自体で数点も変わることは考えにくいです。ふぞろいの読みすぎ

例え少数派の選択肢を選んでも、出題者を納得させる根拠があれば高得点も期待できます!

2択問題の本番シミュレーション

それでは2択問題が出てきた際の対処法を、本番の時系列で追って説明します。

ここでは僕が採用した設問文先読み方式でシミュレーションします。

設問文を先読み(開始3分)

うわ、出たな2択問題。

高級感を出すかアイテム数を増やすか…。

まだよく分からないから与件文でキーワードを拾っていこう。

設問文を読んでいくと、2択問題っぽい設問はすぐ分かります。

しかし、与件文に目を通さない段階で決め打ちするのも危険です。

とりあえずは先入観を持たずに設問解釈をしましょう。

与件文でキーワード拾い(開始8分)

そうか、多品種少量生産で生産性が上がってないのか。

明らかに問題点だし、マーキングしておこう。

今度は与件文を読んでいきます。

前回のブログでも書いた通り、与件文は出題者が何かしらの意図をもって書いています。

その出題者のフックに気づけるよう、気になったキーワードはマーキングを忘れないようにしましょう。

設問文に戻って解答骨子作成(開始15分)

アイテム数増やすのしんどそう。

じゃあ高級感で!(安直)

与件文を一通り読んだら、また設問文を読んでみます。

この時に、30秒で2択から選んでください!

論理を固めて解答を記入(開始40分)

迷ってる時間はもったいない!

最初に決めた施策で押し切ろう。

STEP3で決めた選択肢に従って、「なぜそのようにするか」を明確にして解答してください。

途中でもう一方の選択肢が良いと思っても、改めて論理を整理するのには時間的リスクがあります。

どうしても変えたくなった場合も、一度解答を書き切ることをオススメします!

他の設問にも答えなきゃいけないのに、80分で上のステップを完璧にやるのは至難の業です。

そのため、本番まで2週間の今は解答時間をシビアに決めて解くことをオススメします。

令和4年度 事例Ⅰ

それではいくつかの事例を見ながら、2択問題の解法を見てみましょう。

まずは昨年の受験生を騒がせたこの問題から。

(設問1)

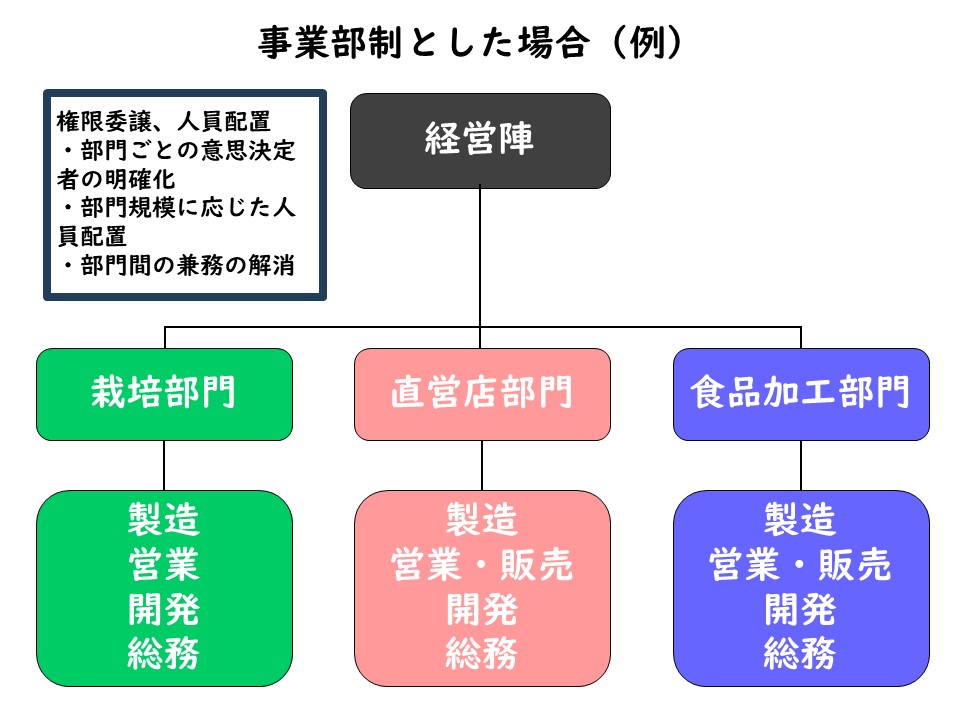

A社は今後の事業展開にあたり、どのような組織構造を構築すべきか、中小企業診断士として50字以内で助言せよ。

(設問2)

現経営者は、今後5年程度の期間で、後継者を中心とした組織体制にすることを検討している。その際、どのように権限委譲や人員配置を行っていくべきか、中小企業診断士として100字以内で助言せよ。

令和4年度 第2次試験問題 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅰ 第4問(配点40点)

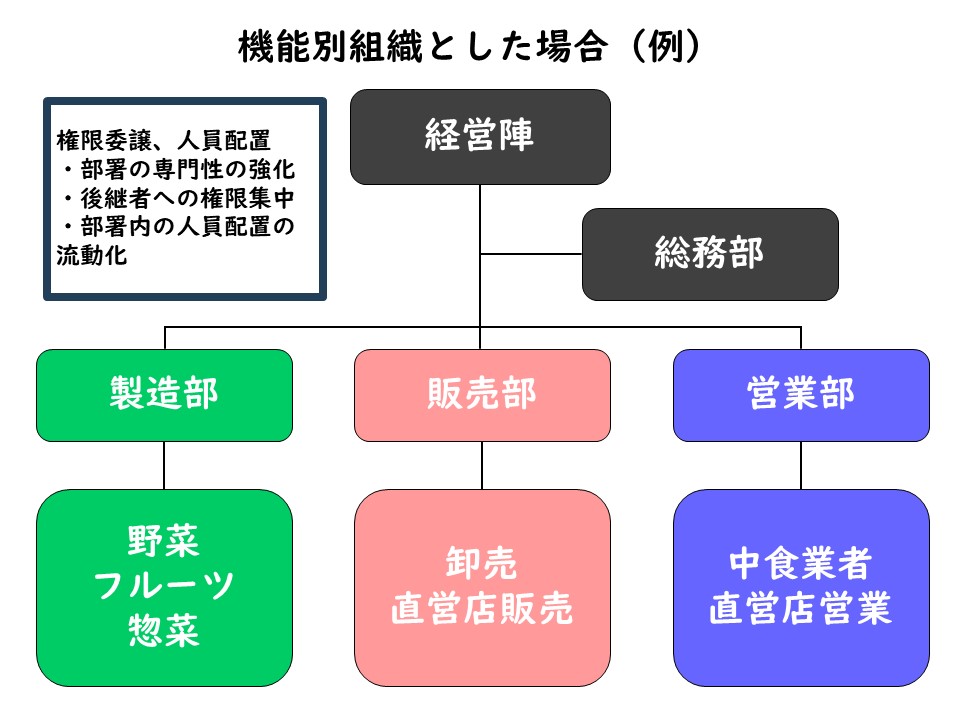

組織構造と聞いて、思い出してほしいキーワードが2つあります。

「機能別組織」と「事業部制」です。

このどちらかが、2択問題の選択肢になりそうです。

メリットとデメリットの再確認はこちらをどうぞ!

解説

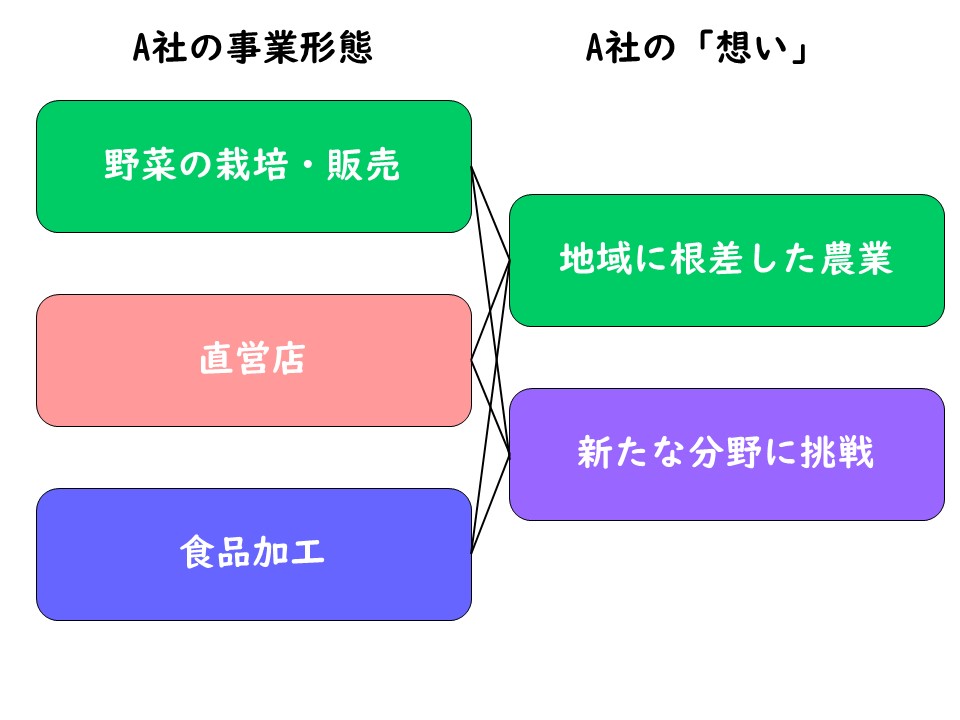

それではA社の場合、機能別組織と事業部制のどちらを選ぶべきでしょうか?

個人的見解では、どちらでも構いません。

機能別組織と事業部制にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

A社の現状と照らし合わせてどちらの組織形態を選んだかを論理的に説明できれば、どちらも十分に加点要素になります。

以下にA社の現状の整理、そして組織形態の例を示しています。

80分でここまで細かく整理する必要はありませんが、機能別組織なら機能別組織のメリットを、事業部制なら事業部制のメリットを意識した論理構成を行うようにしましょう。

ちなみに、14代目の解答は、「事業部制」8名、「機能別組織」2名、「マトリクス組織」1名、「その他」1名です。

「その他」で「直営店を独立」と書いたのは他ならぬ僕です…

再現答案は下のリンクからどうぞ!

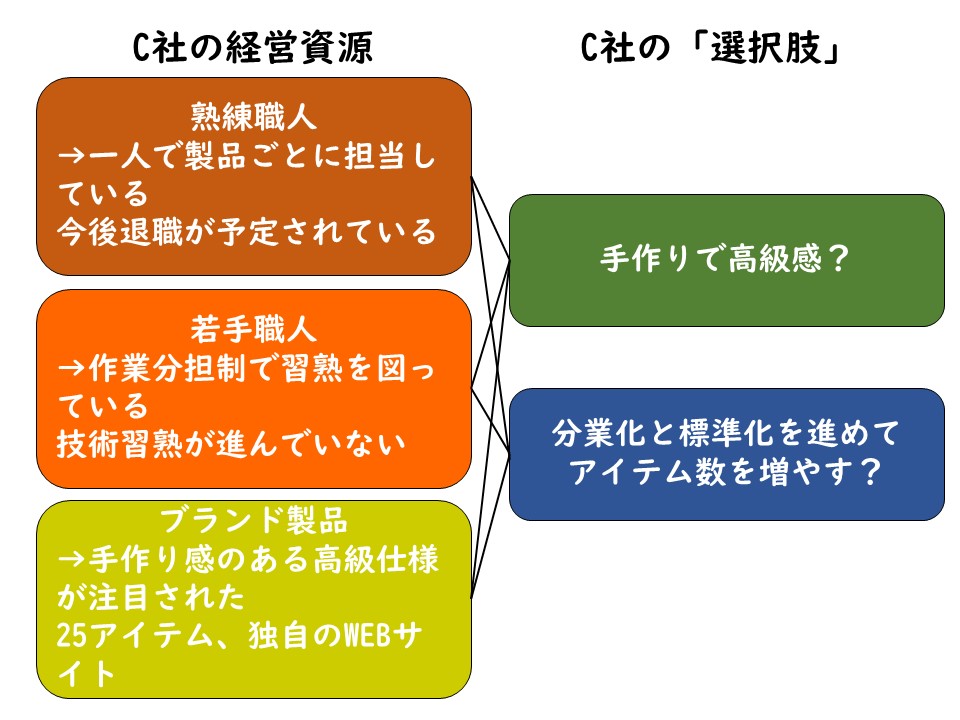

令和3年度 事例Ⅲ

次に、一昨年の問題を見てみましょう。

第4問では、最初から2択が示されていることが特徴です。

C社社長は、直営店事業を展開する上で、自社ブランド製品を熟練職人の手作りで高級感を出すか、それとも若手職人も含めた分業化と標準化を進めて自社ブランド製品のアイテム数を増やすか、悩んでいる。C社の経営資源を有効に活用し、最大の効果を得るためには、どちらを選び、どのように対応するべきか、中小企業診断士として140字以内で助言せよ。

令和3年度 第2次試験問題 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅲ 第4問(配点30点)

解説

この設問も、究極的にはどちらでも構いません。

だろうな

ただし、論理展開には注意が必要です。

なぜなら、選んだ方式を意識しないとあべこべな解答になる恐れがあるからです。

まずはC社の現状を整理しましょう。企業の経営資源は「人、モノ、金、情報」ですが、このうちC社の人とモノに着目しましょう。

ここでもう一度設問文を読むと、「C社の経営資源を有効に活用し、最大の効果を得るためには」と書かれています。

ここで重要なのは、「最大の効果」が期間を示していないということです。

つまり、短期的な最大効果を狙って手作り高級感を押し出すもよし、

長期的な最大効果を狙って分業化と標準化を進めるもよし、ということです。

おそらく受験生の多数派は手作り高級感を選んだと思います。しかし、そちらを選んだことそのものは得点にならず、高付加価値化・差別化集中、などといったキーワードとともに解答することで高得点が見込めると思ってます。

一方で少数派の分業化と標準化ですが、ノウハウの継承・多能工化、などといったキーワードとともに解答すれば、こちらも問題なく加点されたのではないでしょうか。

つまり、どちらの選択肢を選んだかではなく、その選択肢を選ぶことのメリットを意識しながら解答することが重要だということです。

僕たちの一つ前、一発合格道場13代目の方々の再現答案もぜひご覧ください!

例外:事例Ⅳ(令和3年度)

事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲにおいては、2択問題は基本的にどちらを選んでも加点される可能性が高いです。

しかし、事例Ⅳだけは異なります。どちらを選択すべきかは計算で明らかになるため、2択のうち正しい方を解答しないと加点されないかもしれません。

ここでは令和3年度を例に挙げてみます。

(設問2)

当該取替投資案の採否を現在価値法に従って判定せよ。計算過程も示して、計算結果とともに判定結果を答えよ。(中略)

令和3年度 第2次試験問題 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅳ 第2問(配点30点)

現在価値法はNPVを言い換えているようなもので、投資額と将来のキャッシュフローの現在価値を比較して、キャッシュフローの方が大きければ採用、小さければ不採用となります。

ちなみに正解は、「将来のキャッシュフローの現在価値の方が投資額よりも大きいため、当該取替投資案は採用する」です。

NPVの計算が必要なため完全正解は難しかったかと推測されますが、計算結果が正しくなくても「採用する」と書けば部分点をもらえたかもしれません。

一方で「採用しない」と書いた受験生は部分点ももらえなかった可能性があります。

事例Ⅳの2択問題は30秒では判断できません。

それでも最後まで解けなかったときは、「投資する」と書いて部分点を期待するのが良いかと考えます。

「投資したい」と言っている社長に「やめとけ」と言うのは勇気がいること。

診断士試験では背中を押してあげる助言が正解となる傾向があります。

最後に

以上、2次試験の2択問題への対処法を解説しました。

今年度も2択問題が出るかもしれません。

その時は慌てずも、30秒で即決して論理を固めるように意識して解答してください!

この1問だけでも周りの受験生と差別化できて、少しでも合格に近づくことを祈っています。

残り2週間でも、あなたの実力は必ず伸びます!

体調に気を付けてラストスパートを。Good luck!

明日はさや姉です!

明日は大胆に事例Ⅰの出題予想しちゃうよ!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)