【半ゆる】労働関連法規の話題&解法テクニック by にに

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1次試験まであと2週間とちょっと。超直前のこの時期をどう過ごすかが、合否に大きく影響します。

この時期やるべきことは、道場メンバーがいろいろ紹介しています。下記の記事をまだ読んでいないかたは、ぜひ読んで参考にしてくださいませ♪

2週間前は「ここで全てが変わる 弱点特攻期間」3日間の設定!

生活リズムを整えるのも大事☆

そして、一発合格道場をいつも読んでくださっているあなたの目標は、「中小企業診断士1次試験合格」ではなく、2次筆記試験、2次口述試験までを含んだ「中小企業診断士試験合格」であると思います。

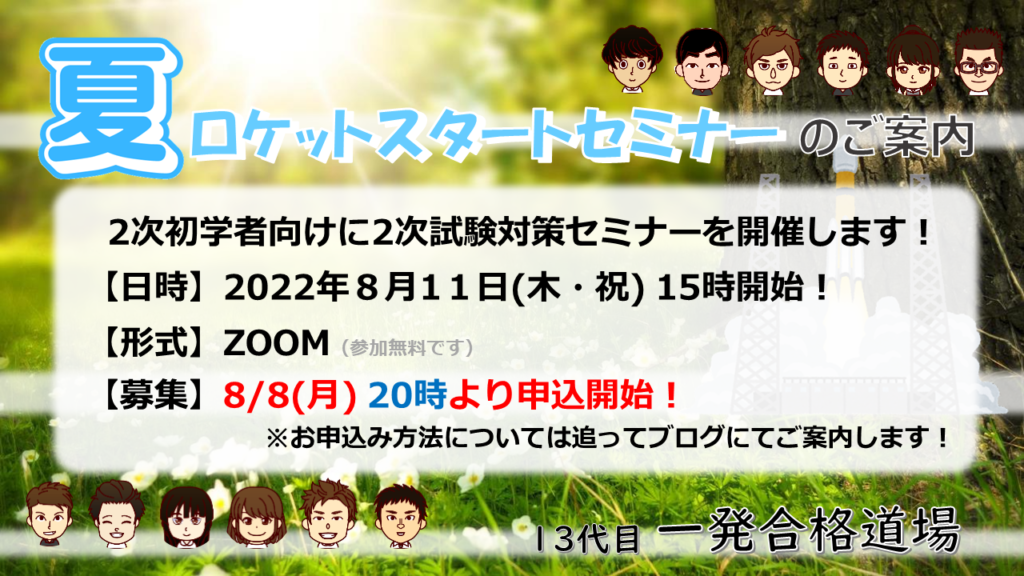

そんなあなたのため、真の目標に向かってロケットスタートを切るためのお手伝いとして、1次試験直後に2次試験対策セミナーを開催します!

開催日は8月11日山の日。オンラインでの開催なので全国どこからでもご参加いただけます。

募集開始は8月8日午後8時を予定しています。その日の午前中に1次試験の解答が公表されるので、自己採点をした後、2次試験対策のはじめの一歩としてお申し込みください!

本編

突然ですが、実は私 にに は、社会保険労務士(以下、「社労士」と表記します)の資格を持っていて、実際に社労士法人で勤務社労士として働いています。

めっちゃ余談ですが、冒頭の社労士のバッジの中心の「SR」は、「

まさかの日本語!

社労士と中小企業診断士、資格としては割と相性が良くて、(社労士業務の)顧問先の社長さんと話すときとか、診断士として持っている知識を活用することがけっこうあります。

逆に診断士として活動するときにも、社労士の知識を持っていることが差別化につながり、労務管理などに関して深いところまで説得力を持って提案をすることができる(はずな)ので、2つの資格のシナジーが期待できます。

ところが、です。こと試験となると、実務で期待できるような相乗効果はまったくありません。いや厳密には社労士の知識があれば、企業経営理論の「労働関連法規」の分野の問題は比較的高い確率で解くことができ、他の受験生に対しての優位を築くことはできます。

しかし、いかんせん効率が悪すぎるんです。

試験案内にたった1行で書いてある、

労働関連法規(労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、労働保険、社会保険、労働者派遣法)

「令和4年度中小企業診断士第1次試験案内 試験科目設置の目的と内容」より

という範囲、実は社労士の試験範囲とほぼ同じ!なんです。

| 中小企業診断士試験 | 社労士試験 |

|---|---|

| ・労働基準法 | ・労働基準法 |

| ・労働安全衛生法 | ・労働安全衛生法 |

| ・労働保険 | ・労働者災害補償保険法 ・雇用保険法 ・労働保険徴収法 |

| ・社会保険 | ・健康保険法 ・厚生年金保険法 ・国民年金法 |

| ・労働組合法 ・労働者派遣法 | ・労務管理その他の労働に関する一般常識 |

| - | ・社会保険に関する一般常識 |

中小企業診断士試験で出題される労働関連法規の問題は、例年4~5問です。得点にして10点程度を正解するために、深度は違えど社労士と同じ範囲をすべて勉強するのはコスパがあまりにも悪いことは明らかです。そのため悲しいことに、捨て問候補筆頭に挙げられることもしばしば、という状況になっています。

そんなわけで社労士としてはすこし淋しい状況ではあるのですが、もはや1次試験の超直前、今からこの分野を勉強してほしいなんて言うことはできません。

その代わりというわけではないですが、独断と偏見で今年出題されるんじゃないか?という論点をピンポイントで挙げてみようと思います。

いわゆるヤマかけってやつです

以下いくつか挙げる論点は、「時事的に旬なもの」という観点で選んでいます。出題されるかどうかというより、労働関係の旬の話題、くらいの軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。

あといちばん下に、この分野の試験対策としてのテクニックを紹介しているので、お時間のないかたはそこだけでも読んでいってくださいね! → ジャンプ!

未払い賃金請求権

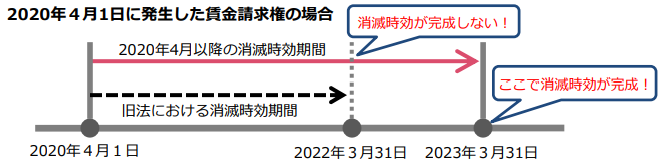

まずはこれです。2年前、令和2年度の経営法務で民法改正に関する問題が大量に出題されたことはご存じかと思いますが、その改正で、時効が原則5年に統一されました。

未払い賃金の請求権は、それ以前は民法の特別法である労働基準法によって2年で時効とされていましたが、民法の改正に合わせて労働基準法の規定も改訂され、原則どおり5年となりました。

ただし、経過措置として、「当面の間3年とする」とされています。結果、未払い賃金請求権に係る現在の時効は3年です。

改正民法および労働基準法の施行は令和2年4月1日で、それ以降に支払われる賃金に対して新しい時効が適用されます。従来法では時効が2年だったので、令和2年4月1日に支払われるはずだった未払い賃金の請求権は令和4年3月31日に消滅しました。それが改正によって、令和5年3月31日まで伸びることになりました。つまり、今年度がこの改正の影響が出始める最初の年度、ということなんです。

予想出題例

令和2年4月1日に発生した賃金請求権は、令和4年3月31日に消滅する。

→ × 不適切な選択肢

パワハラ防止法

「パワハラ防止法」というのは通称で、正確には「改正労働施策総合推進法」といい、令和2年6月1日に施行されました。この改正により、企業に対し職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されたんですが、中小企業に対しては「努力義務」にとどまっていました。中小企業に対しても義務化されたのは今年度、令和4年4月1日からです。

パワーハラスメント防止措置は大きく分けて4つ、細かくは10の事柄が挙げられていますが、それをひとつひとつ見ていくのは大変です。

詳細を知りたい方は厚労省が出しているリーフレットを見ていただくとして、出題されるとしたら、「中小企業にも義務化されたこと」そのものかな、と思います。

予想出題例

職場におけるパワーハラスメント防止措置は、すべての企業に対して義務付けられている。

→ ○ 適切な選択肢

労災特別加入対象業種の拡大

労働者災害補償保険、いわゆる労災保険はご存じかと思います。業務上のケガや病気に対して給付をしてくれるものですが、名前に「労働者」とついている通り、保護の対象は労働者です。企業の事業主や役員は原則として対象とはなりません。

しかし、中小企業の事業主、あるいは個人事業主のような場合、実態としてほぼ労働者と同じということがよくあります。建設業の現場で働いている下請け企業をイメージするとわかりやすいですが、自分の会社の従業員と同じように働いている事業主はたくさんいます。あるいは従業員を雇ってなくて、一人で個人事業主(一人親方)として現場に入っている人もいますよね。

そうした働き方の事業主に対して、業務上のケガや病気に対して補償がないのはかわいそうということで、労災保険には「特別加入」という制度があります。中小企業の事業主や一人親方が加入することができ、労働者と同じ補償を受けることができるようになるものです。

前置きが長くなりましたが、この特別加入制度を利用することができる業種として、令和3年9月1日から、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」が加わりました。Uber EatsとかWoltとかで配達員として働いている人のことですね。

Uber Eatsとかで配達員として働く人が、労働者ではなく一人親方として扱われるべきかどうかについては、議論の余地があります

労働基準法では、契約の形式ではなく働き方の実態によって判断されるからね。

あ、これも出題されるかもね。

ここ2年くらいで特別加入の対象はいろいろ拡大されていますが、出題されるとしたら「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」かなぁと思います。一時期話題になったので。

予想出題例

労働者災害補償保険法の特別加入制度は、自転車を使用して貨物運送事業を行う者を対象としている。

→ ○ 適切な選択肢

企業の業務委託を受けて働く者が個人事業主であるか労働者であるかは、労働の実態ではなく契約によって決められる。

→ × 不適切な選択肢

雇用保険料率改定

令和4年度、雇用保険料率が引き上げられました。とはいえ実感のない方が多いのではないかと思います。給与から天引きされている被保険者(労働者)負担はまだ変わっていません。

雇用保険料率は、令和4年4月と10月、2回にわたって改定されます。4月の改定は事業主負担のみの引き上げでしたが、10月の改定では被保険者負担も引き上げられます。1,000分の3(一定の業種は1,000分の4)だった保険料率が、1,000分の5(一定の業種は1,000分の6)になります。

保険料率改定の要因は、雇用保険の積立金の枯渇です。新型コロナウイルス感染症のまん延への対策として、雇用調整助成金等の利用が激増していることはご存じかと思いますが、その財源として雇用保険の積立金が使われていました。

令和元年度には4兆円ほどあった積立金が、令和4年度期初には1.3兆円ほどまで減っています。このままではいずれ払底してしまうため、その前に雇用保険料の引き上げがなされることとなりました。

ちなみに余談ですが、毎年、ほぼすべての事業所が行わなければならない労働保険の「年度更新」という手続きがあります。雇用保険料が年度途中で変わるというのはかなりのイレギュラーで、そのせいで年度更新の際の雇用保険料の計算がややめんどくさくなりました。

ただでさえたくさんの事業所の計算をやらなくちゃならないのに、余計な手間を増やしやがって・・・

ここが出題されるとしたら、細かい保険料率の数字などは出ないと思います。

社労士である私でさえも具体的な数字はうろ覚えです

保険料率が「令和4年度に」「2段階に分けて」引き上げられたこと、というのが論点になるでしょうか。

予想出題例

雇用保険料率は、令和4年度に、4月と10月の2回引き上げられる。

→ ○ 適切な選択肢

育児・介護休業法の改正

もう一つ、最近大きな話題となっているものとして、「男性の育児休業」があります。その世の中の動きに呼応してか、育児・介護休業法も令和4年度に2度改正が行われます。

1度目はすでに施行済みで、4月から、本人や配偶者の妊娠の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられています。

10月からは、配偶者の出産後8週間以内に父親がとることができる「産後パパ育休」制度が創設され、また、通常の育休も2回に分割して取得することができるようになります。

この改正、けっこう大きなものなんですが、今年の試験に出るかというと、おそらく出ません。

中小企業診断士の試験では、「法令に関する問題については、原則として、中小企業診断士試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題します。」とされています。(試験案内より)

上記の産後パパ育休等の改正は、10月1日に施行されます。つまり、1次試験の時点ではまだ施行されていないため、出題もされないと考えられます。

予想出題例

なし(出題されない)

※4月の「個別の周知・意向確認の措置」は出題される可能性があります。

労働関連法規の解法テクニック

と、以上いくつかのトピックと、そこから出題されるとしたら、という予想を挙げてみました。

正直言って、上記の内容が出題される可能性はそれほど高くないと思っています。ほかのことより、根拠がある分少しだけ出やすいかな、というくらいです。

これだけだと有益な情報を提供できないままで終わってしまうので、労働関連法規の分野の問題の解き方のちょっとしたコツをお伝えしたいと思います。

それは、「断定的な表現(その多くは否定的な表現)はだいたい不適切」というものです。

いくつか例を挙げてみます。

就業規則において、「競業他社へ転職する場合は退職金を減額する」旨を定めることは違法とみなされ、その定めは常に無効となる。

平成27年度 1次試験 第23問 選択肢ア

自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない。

平成30年度 1次試験 第27問 選択肢イ

※下線と太字は にに が追加

これらは、いずれも不適切な選択肢です。(図らずも、どっちも退職金に関するものですが、今回の話の本筋とは関係ありません)

そう判断できるのには、根拠があります。

前提として、この手の問題は、実際の裁判での判決をもとにして作られていることが多いです。平成30年度の例で説明すると、「自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすること」が認められた実際の判例があります(平成21年10月28日東京地方裁判所、退職金請求事件)。設問の表現方法と、選択肢として適切か不適切かの組み合わせは、以下の4パターンが考えられます。

- 判決の結論を肯定 & 選択肢として適切

「懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められる」 & 適切な選択肢 - 判決の結論を肯定 & 選択肢として不適切

「懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められる」 & 不適切な選択肢 - 判決の結論を否定 & 選択肢として適切

「懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない」 & 適切な選択肢 - 判決の結論を否定 & 選択肢として不適切

「懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない」 & 不適切な選択肢

この4パターンのうち1⃣と2⃣は判例どおりのことを肯定しているので、その点は間違いではありません。しかし、以下の理由により出題はされにくいと考えられます。

パターン1⃣は、まずありません。なぜならば、「認められていない」判例が存在しないことを断言できないからです。

実際この例では、「懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすること」が認められなかった判例も存在します(平成24年6月13日東京高等裁判所判決、退職金請求控訴事件※上記の裁判とは別の事件)。裁判になるくらいの微妙な解釈なので、いろいろな条件の違いによって結論が異なることがあるんです。

そして、仮に現時点では認められなかったという判例が存在しなかったとしても、今後将来にわたってその判決が出ないことは保証されていません。その可能性がある以上、判例どおりのことを肯定する選択肢文は、出題されないと考えて良いでしょう。

パターン2⃣は、上記のように逆の判例が存在する場合には成立します。が、2つの判例を根拠にしなければならないので、作問のコストがかかります。また逆の判例が(まだ)存在しない場合もあるので、作問者があえてこのパターンを選択肢として選ぶ可能性は低いと思います。

また、パターン2⃣は、「断定的な表現はだいたい不適切」の法則に合致しているので、出題されても対応できます。

残るは3⃣と4⃣、判例を否定する書き方ですが、パターン3⃣は、そもそも認める判例が存在するという事実に反しています。よって、この出題のされ方はありえません。

パターン4⃣は、判例を否定してそれが不適切であるとする形です。これは完全に正しく、その判決ひとつだけで他の状況に関わらず成立すると断言できます。

結果、判例を問う設問では、表現は判決を否定するものとなり、それは不適切な選択肢である、というパターン4⃣の形となる可能性が高いということになります。

上記の説明自体は覚える必要はないので、「断定的な表現(その多くは否定的な表現)はだいたい不適切」という結論だけ覚えておいて、鉛筆を転がす決め打ちする前の準備にお使いください。

みんなが捨てるこの分野で1問でも正解できれば、大きなアドバンテージになります!

☆☆☆☆☆

明日は まん の登場です!

語呂合わせのスキルが、私のコンピテンシー

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)