【二次試験】ボーダーラインの突破法〜事例Ⅰ編〜 byはっしー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- 1. はじめに

- 2. 情報収集について

- 2.1. 体系的な情報収集は大切!書籍やセミナーで基本を抑えよう!

- 2.2. 基本→解答プロセスのセットがおすすめ!「心の師匠」を見つけよう!

- 2.3. 再現答案は超有用!どこで見られるか把握しておこう!

- 3. 勉強の進め方について

- 3.1. 過去問演習も大事だけど同じくらい勉強履歴のデータベース化も大切!

- 3.2. 勉強の「深さ」も大切!どうやって分析をするのか把握しておこう!

- 3.3. 客観的な視点を持てば改善もスピードアップ!

- 4. 事例Ⅰのテクニックについて

- 4.1. 言い換え回避は安全策として有効!助言問題は引用だけじゃ不十分な場合も!

- 4.2. 時系列に加えて事例企業の沿革も把握しておこう!

- 4.3. 人の把握は超重要!人事の分析もできるとなお良し!

- 5. 最後に

はじめに

前回から「ボーダーラインの突破法」というテーマのもと、ボーダーライン合格者である私が「ボーダーラインに乗るために実際やったこと」と「ボーダーラインを越えるためにやるべきだったこと」の比較の形で、二次試験対策を紹介しています。

今回は「事例Ⅰ編」ということで、二次試験の最初の科目である事例Ⅰについて「情報収集」「勉強の進め方」「テクニック」の3つの観点から解説していこうと思います。

ちなみにボーダーライン合格者はっしーの得点開示結果はこちら!

またまた合格点を下回ってるじゃん

今回も試験本番では合格点を下回った事例の解説になります。

なので、上級者の方にとっては当たり前の内容になってしまっているかもしれません。

二次試験を初めて受験される方や事例Ⅰの勉強方法を模索されている方は、参考になるポイントを見つけていただければ幸いです。

では早速いってみましょう!

情報収集について

まずは情報収集に関する実際やったこと(ON THE BORDER)とやるべきだったこと(BEYOND THE BORDER)です。

ON THE BORDER

- がむしゃらに各所から情報収集していた

- いろいろな解答プロセスを参照してなかなか習得できなかった

- 再現答案をどこで見られるのかわからなかったので限られた解答を参照してた

BEYOND THE BORDER

- 体系的な情報収集は大切!書籍やセミナーで基本を抑えよう!

- 解答プロセス習得は不可欠!「心の師匠」を見つけよう!

- 再現答案は超有用!どこで見られるか把握しておこう!

体系的な情報収集は大切!書籍やセミナーで基本を抑えよう!

もしかして事例Ⅰって人事戦略のことで事例Ⅱって営業戦略のことだったの?

自分の一番の反省点は、過去問演習やテクニックの情報収集から入ってしまって、最初に基礎的な情報収集をしていなかったことでした。

その結果、事例ⅠとⅡの違いを知ったのは、なんと試験2週間前でした。

受験案内にすら書いてあるのに完全に見落としていました。

そのせいか当初、道場で事例ごとのレイヤーや解答の型、解答フレームなどの記事を読んでも正直ピンときていませんでした。

この気づきを得てから「なんて明快なフレームワークなんだ!」と目が覚める思いでした。

もし今の段階で事例ごとの違いが曖昧だなと感じる方がいましたら、私と同じ轍を踏まないよう最初に基礎情報しっかり収集していただくことを推奨します。

具体的には、基本的なことから書かれている書籍を読むことや基本的な内容のセミナーを受講することをオススメします。

【オススメ書籍】

「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策: 中小企業診断士2次試験対策

私が実際に使っていた書籍です。

二次試験の基本的な内容から後述する解答プロセスまで網羅されているので、基礎テキストはこの一冊のみを使用しました。

【オススメセミナー】

基礎知識については「#01 2次試験の基本を知る」のパートがオススメです。

基本を抑えたうえで、実際の事例ごとの雰囲気を知りたい方は「#06 事例別あるある集」のパートや私の二次試験を意識して読む白書の記事も参考にしてみてください。

基本→解答プロセスのセットがおすすめ!「心の師匠」を見つけよう!

解答の型とか設問解釈とかみんな難しく考えすぎじゃない?

ようは聞かれたことに答えればいいんでしょ?

一年前の自分は生意気にもこんな風に考えていました。

確かに「聞かれたことに答える」というのはそうなんですが、自分の場合はあまりにも浅はかすぎました。

(聞かれたことに答えることの大切さはスーパーロジカルボーイのTakeshi![]() がこちらの記事で解説しています。)

がこちらの記事で解説しています。)

また、調べれば調べるだけ手法が出てくる二次試験対策は複雑化しすぎていて、そういった解答プロセスにそのまま従うのは効率的ではないと考えていました。

愚かな…

しかし、演習を進めていくうちに、どういった形でも解答プロセスを習得することが不可欠だと考えるようになりました。

与件文はぱっと見より全然奥が深いです。

80分間という限られた時間でこの情報量を読み解いて助言をするのには、解答の型や設問解釈が不可欠です。

つまり解答する作業を標準化して時間を短縮しようってことだね!

私の場合は、ネットで解答プロセス複数参照した結果、目移りしてしまって自分が「これだ!」と思う形にたどり着くまで時間がかかってしまいました。

単一の書籍や教材、記事を参照してまずは一つの解答プロセスを習得してみることをオススメします。

最初は、一つの解答プロセスを心の師匠として素直に真似してみて、後から他の人の解答プロセスを参考にしながら我流を模索するのがいいと思います。

ちなみに私は、最初はStudyingのロジックマップを参照していましたが個人的に難しく感じ、まずまとめシート流!の解答プロセスを習得しました。

その後、Studyingのロジックマップの解答のしやすさに気づき、道場の記事も参考にしながら、それぞれを組み合わせて自分流の解答プロセスを作っていきました。

再現答案は超有用!どこで見られるか把握しておこう!

よく再現答案って言うけど、どこで見られるかも、どう使うかもわからん…

自分は復習を軽視し情報収集を怠っていたこともあり、完全な再現答案難民でした。

どういった形で勉強を進めるにせよ、再現答案がどこで見られるか知っておいて損はないと思います。

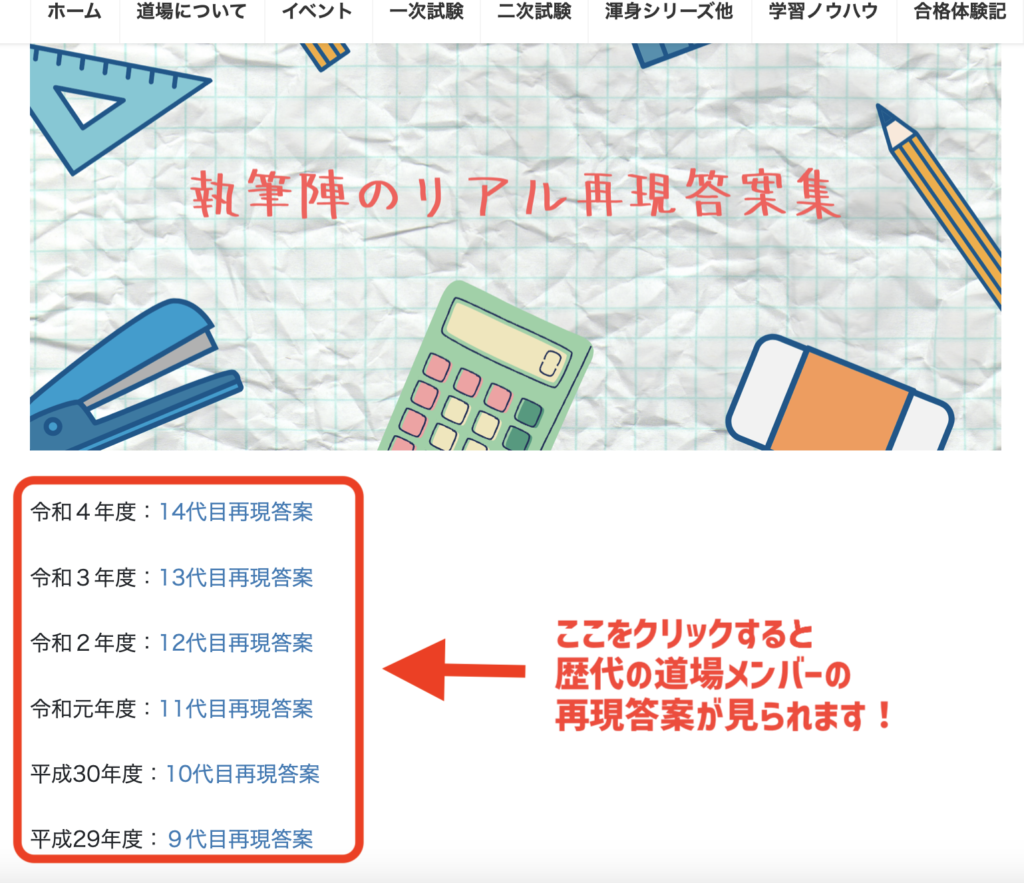

まず、歴代の道場執筆勢の再現答案はこちらから見られます。

AASの再現答案集は得点別のソートができる点が便利です。

書籍では、ふぞろいが王道で情報量が充実しています。

中小企業診断士2次試験 ふぞろいな合格答案 エピソード16 (2023年版)

どこで見られるかはわかったけど、実際どう使うの?

ひとつは、使いやすそうな解答フレームを見つけて、前述した自分流の解答プロセスを作るための参考にできます。

他には、自分で出てこなかったワードが盛り込まれていれば、知らなかったり忘れていたりした知識を充足することができます。

また、自分の解答と比較することで、客観的にずれているところや足りてないところを分析するのにも役立つでしょう。

勉強の進め方について

次は勉強の進め方に関する実際やったこと(ON THE BORDER)とやるべきだったこと(BEYOND THE BORDER)です。

ON THE BORDER

- とにかく過去問演習をすることに比重をおいて勉強していた

- 「広く」過去問をやることに必死でほとんど復習や解答の分析を行わないでいた

- 自分の答案を客観視せずに勉強していた

BEYOND THE BORDER

- 過去問演習も大事だけど同じくらい勉強履歴のデータベース化も大切!

- 勉強の「深さ」も大切!どうやって分析をするのか把握しておこう!

- 客観的な視点を持てば改善もスピードアップ!

過去問演習も大事だけど同じくらい勉強履歴のデータベース化も大切!

とりあえず過去問演習をこなしまくれば道は見えてくるはず!

過去問演習の量を重視していたため、事例Ⅰだけでも十数事例分の過去問を解いていました。

加えて直前期は、他の事例も合わせて1日3事例解いていました。

結果、データベース化せずに乱雑に過去問演習をし続けることになってしまいました。

特に困ったことは、①スケジュール管理できなかった②改善の軌跡が振り返れなかった③受験生支援の時に参考資料がないことです。

①は、片っ端から過去問を解いていったので、いつどの事例を解いたかわからない状態に陥ってしまいました。

「この事例結構最近にやったような気がするな」ということになったり、問題用紙の印刷ストックが足りなくなり焦ってコンビニで印刷したりしてしまいました。

②は、過去問演習をする中で改善点を認識していても頭の中で考えるだけで文字に起こすことをしていませんでした。

そのせいで、「これって前にも反省したような気がするな」と同じミスを繰り返してしまうこともあり、毎日改ちゃんと改善できているかわからない不安の中で勉強することになってしまいました。

改善点をまとめておけば、効率的にPCDAを回すことができますし、ファイナルペーパーとしても役立つと思います。

③は私が今とても困っていることで、自分がいつ何をやったかの記録がないので資料が少ない状態になってしまっています。

来年、見事合格した折には「受験生支援をしてみたい!」と思っている方は、ぜひ勉強の履歴をデータベース化することをオススメします。

データベース化の方法は、メモアプリを使う方法やExcelにまとめる方法などがあります。

最低限、手帳に今日やった事例の年度をメモしておくだけでも、断然スケジュール管理しやすいと思います。

勉強の「深さ」も大切!どうやって分析をするのか把握しておこう!

結局は過去問にたくさん触れることが一番大事なんじゃない?

模範解答がない以上過去問が出題側とつながる唯一の情報源だし!

前述したように演習量を重視していたせいで「広い」勉強一辺倒になってしまっていました。

数をこなせばどうにかなると思っていたのに加えて、復習や分析をどうやるのか知らなかったことが原因ではないかと自省しています。

数をこなすこと自体は悪くないですが、下記のメリットとデメリットがあると思います。

- メリット 公式の問題に多く触れられる 傾向の変化を知られる

- デメリット 一事例にかける時間が短くなり、深い分析ができない

自分の解答結果の分析ができないことで、解答や解答プロセスの改善点を見出すことが困難になります。

そこで、しっかり分析や振り返りを行う「深い」勉強とのバランスをとることが必要だと言えます。

振り返りの方法は、アッパ![]() がこちらの記事で詳しく解説してくれています。

がこちらの記事で詳しく解説してくれています。

客観的な視点を持てば改善もスピードアップ!

ずっと一人で過去問を解いていると、だんだんヤバい解答になっていってる気がする…

独学者は特にだと思いますが、過去問の数をこなすうちに客観的な目線を失ってしまい、解答の方向性があらぬ方向に進んでしまうのではという不安のある方もいるかと思います。

また、自分の頭の中ではわかっていても、書いていることが読んでる相手に伝わるかどうかを一人で判断するのは難しいです。

勉強会は客観的目線を取り入れる一番効果的な方法だと思います。

s.t.o.がこちらの記事で各団体の紹介をしてくれていますので、勉強会に興味のある方はぜひご参照ください。

知らない人と話すの苦手だから勉強会は緊張しちゃうな〜

という私のような人でも、一人でも大丈夫!

独学でも客観的な目線を取り入れる方法をご紹介します。

- 一晩寝かす

- 複数の教材と比較する

- 再現答案と比較する

1は原始的ですが、過去問演習をしてすぐに復習をするのではなく、翌日に復習をするという手法です。

解答直後は思考のプロセスが明確に頭に残っていてわかりづらい表現でも意味を汲み取れてしまいますが、時間をおくことで客観的に適切な表現なのか評価しやすくなると思います。

2は、ひとつの事例に対してひとつの教材の解説を参照するのではなく、複数の教材の模範解答を参照する手法です。

ひとつの教材だけでも、自分の解答の改善点を見つけることはできます。

しかし、複数教材を比較することで自分の解答の完成度を多面的に評価することができます。

さらに深く客観視するためには、解説まで記載されている教材を選びその模範解答に至った考え方まで比較できるといいと思います。

私は、近年の過去問はStudyingとまとめシート流!の解法実況を参照して、両者と自分の解答の共通する点・それぞれ解答が割れてる点、考え方の違いを比較するようにしていました。

3は、前述した再現答案と自分の解答を比較する方法です。

再現答案なら教材の模範解答よりも多くの情報量と比較対象にできます。

思考のプロセスまでは追跡できない可能性がありますので、2の手法と組み合わせて使ってみるのがオススメです。

勉強会や一人でも客観的目線を取り入れることで、分析をさらに効果的に行い改善スピードを早めていけるといいかと思います。

事例Ⅰのテクニックについて

最後は事例Ⅰのテクニックに関する実際やったこと(ON THE BORDER)とやるべきだったこと(BEYOND THE BORDER)です。

ON THE BORDER

- 言い換えを避けるようにしてなるべく本文中から引用していた

- どの時系列の話だかわかるようにマーキングしていた

- 組織図や家系図を余白にメモしていた

BEYOND THE BORDER

- 言い換え回避は安全策として有効!助言問題は引用だけじゃ不十分な場合も!

- 時系列に加えて事例企業の沿革も把握しておこう!

- 人の把握は超重要!人事の分析もできるとなお良し!

言い換え回避は安全策として有効!助言問題は引用だけじゃ不十分な場合も!

言い換えはなるべく避けて、与件文の中の要素で答えるようにしよう!

言い換えにより採点者に伝わらないリスクを恐れて、なるべく与件文から引用して解答していました。

漢字や単語を思い出すのが苦手だったのも、引用で解答していた要因だったと思います。

実際、分析問題は結構これでうまく行ってました。

しかし、助言問題は与件文中に書いていない解決策まで記述することが求められます。

よって一次知識等から解答の引き出しを持っておく必要があります。

ベストの一問一答で二次に必要な知識の引き出し作りをしておくことをオススメします。

また、自分の中に知識の引き出しを作るとはいえ、実務経験が邪魔をして行き過ぎた解答にならないよう注意が必要です。

与件文の言い回しをなるべく使うことを基本として、必要に応じて追加の要素を盛り込むことを推奨します。

知識の定着やアウトプットには、100トレーニングがオススメです。

実際に手を動かして書くことで、試験中「言葉は思い浮かぶのに漢字が書けない!」なんてことも回避できると思います。

時系列に加えて事例企業の沿革も把握しておこう!

事例Ⅰは時系列の整理が大事なのはわかった!わかりやすくマーキングしておこう!

過去問を複数解く中で、事例Ⅰにおいて時系列を把握することの大切さはひしひしと感じていました。

明確に時期を指定した設問や、事例企業のバックグラウンドを理解しないと解答できないような設問があるからです。

なので私は、与件文中に年代が出てきたらわかりやすいように四角枠で囲ってマーキングしました。

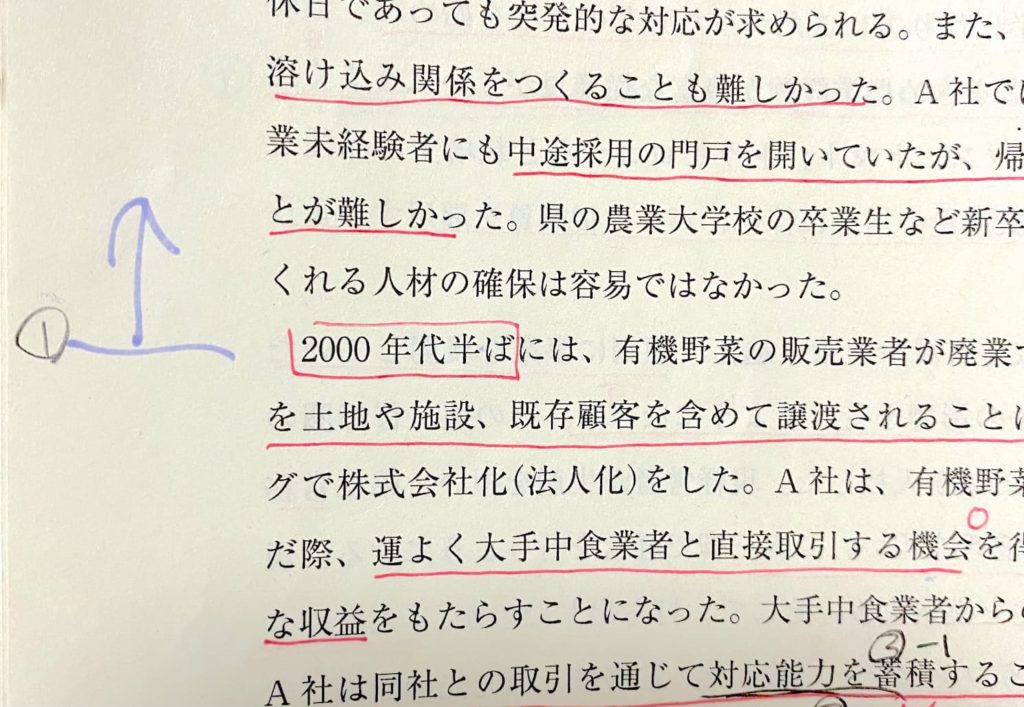

R4年度事例Ⅰの実際の問題用紙

①と上矢印はこの文より上の情報で第1問に解答するという意味です。

年代にマーキングすることで、どこから解答の要素をピックアップすべきかわかりやすくなります。

また、事業に大きい転換点があれば、そこの横の余白に「転換点」とメモするようにしました。

設問文中にも時制の表現があればチェックするようにしていました。

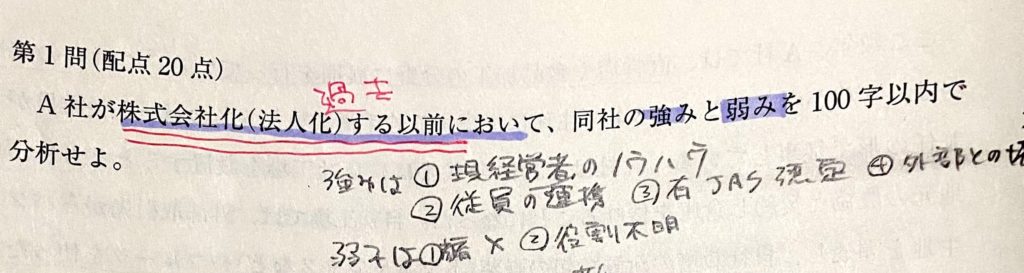

R4年度事例Ⅰの実際の問題用紙

設問文の方のマーキングの例です。

時制が指定されている設問なので間違えないように「過去」と記入して、先ほどの画像のように与件文も連動するように書き込みました。

それに加えて、事例企業の沿革も把握できればもっと良かったのではないかと思います。

時系列を余白にメモして整理し、ドメインの変化、事業ポートフォリオの変化、人員の変化などを取りまとめておけば、さらに踏み込んだ解答ができたのではないかと思います。

ただ80分間で与件文読解にかけられる時間は限られているので、どこまでやるべきかはご自身で過去問演習を進める中で見極めていってください。

人の把握は超重要!人事の分析もできるとなお良し!

与件文中にいろんな人が出てきてよくわからなくなってきたな…そうだ図にしとこう!

与件文の読解を行う際に、余白に組織図や家系図をメモしていました。

事例Ⅰは人に関わる出題が中心になるので、登場人物が多くてその関係性もわかりづらくなってしまいます。

事例企業の組織構成がどうなっているか図の形で整理しながら、与件文読解することをオススメします。

また、家族経営や血縁者への事業承継などがテーマになっている場合は、わかる範囲の家系図も作っておくと状況の把握に便利かと思います。

(今のところ所有と経営の分離に関わる出題はないのでスリーサークルモデルまで書く必要はないかと思いますが、フレームワークとして頭に入れておいてもいいかと思います。)

さらに加えて、主要な登場人物ごとに「どんな境遇か」「どんな強みがあるか」「どんな課題を抱えているか」を把握しておくとなお良いでしょう。

例えば、経営者(前経営者)との関係や生い立ち、前職での経験や現事業での経験などが与件文中に描写されています。

簡単にでも構わないので、組織図や家系図に書き込んでメモしておくとわかりやすいのではないかと思います。

こちらも時間配分を念頭に入れて、どこまで踏み込めるか演習の中で模索してみてください。

最後に

最後までお読みいただきありがとございます!

今回は事例Ⅰのボーダーラインの突破法について書かせていただきました。

私の経験の中に少しでも皆さんが合格を掴み取る一助になるようなポイントがあれば幸いです。

次回は「事例Ⅱ編」を予定しています。

明日はベストが二次試験前に読んでおきたいあの書籍についてレビューしてくれるそうです!

お楽しみに!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

本日は相談会でのご回答、フォローありがとうございました!

ベストさんの一問一答は愛用しているのですが、はっしーさんの記事は実は読んだ事がありませんでした…

で、読んでみたのですが、コレめちゃくちゃタメになります!

やった事とやるべきだった事が、まさに今の自分でグサグサ刺さります…

また、情報収集ばかりして、基礎が抜けてる、は見につまされる思いです…

上位18%にはまだまだ遠い自覚はありますが、最後まで諦めずに頑張りますね

取り急ぎお礼まで!

# 仕事終わりに2事例…頑張ります(;´Д`)

めーさん

相談会へのご参加、コメントいただきありがとうございます!

ベストの一問一答もご愛用いただいているとのことで、毎回頑張って作っているのでベストも喜んでいると思います。

私の記事もご覧いただいたとのことで、少しでもタメになる要素があったら嬉しいです。

二次試験の勉強では、自分の方向性が正しいのか不安に思うこともあるかもしれません。

その中で諦めずに頑張ろうというマインドをお持ちであることは、18%のボーダーに一歩一歩進んできていることだと思います。

ぜひ残り1ヶ月そのまま駆け抜けて合格を手にしてください!全力で応援しています!

仕事終わりの2事例はなかなか堪えるので、お身体に差し障りのない限りで…

はっしーさん、いつもありがとうございます。

一次試験が終わりだいぶ日も経ってしまったのですが、今回は残念な結果でした。道場の皆さんに申し訳ない気持ちです。

今は来年に向けてもう一度頑張るつもりですが、今の時期、何をするのが良いか正直悩んでます。

皆さん記事もたくさん投稿されているので、二次試験がどんな問題なのかも把握できていないので、気が早いですが、どんな問題か見ておくのも一つかなと思ったりします。

ストレートで合格されたはっしーさんにお聞きするのも恐縮ですが、少しアドバイス頂けると嬉しいです。

ぴーすけさん、いつもコメントありがとうございます。

まずは一次試験の受験、本当にお疲れ様でした。

ぴーすけさんが本当に努力されていたのは、コメントからも伝わっていました。

今回は残念な結果になってしまっても、これまでの努力も受験の経験も必ず今後のぴーすけさんの糧になると思います。

すでに来年の受験を見据えて診断士試験へのアプローチをしているのも、本当に素晴らしいことだと思います。

お力添えになるかはわかないですが、私なりに今の時期にやっておくと良いと思うことについてご回答させていただきます。

優先度順に「①試験の情報収集」「②苦手を撲滅する(特に主要三科目)」「③ちょっと気楽に読めそうな関連書籍を読んでおく」の3つをオススメします。

①試験の情報収集

試験が近づいてきた時に勉強に集中できるように、今のうちに踏み込んだ情報収集をしておくと良いと思います。

例えば、「通学・通信・独学それぞれどんなメリットがあるか」「模試はどの予備校がいつ頃やってるか」「診断士登録までにどんなステップがあるか」などです。

勉強をしながらこういった周辺情報を調べたり、選択をしたりすることにキャパシティを割いてしまうのは、思いの外ストレスになる可能性があります。

試験まである程度時間があるので、今のうちに広い視野で情報収集しておけば、選択肢を広げることにもつながると思います。

②苦手を撲滅する(特に主要三科目)

もし経営、財務、運営(主要三科目)の中に苦手だと思う論点があれば、徹底的に勉強することをオススメします。

他の四科目は暗記分野が多いのでこの時期からあまり踏み込んで勉強しても、試験の頃に忘れてしまう恐れがあります。

一方、主要三科目は理論を腹落ちするまで理解することで選択肢を選ぶことができます。

一次合格後にスムーズに二次試験の勉強に移行するためにも、主要三科目に不安がないようにしておくと良いと思います。

また、それに沿ってコメントされていますように二次試験の過去問を1年分ほど解いてみて、理論がどう使われているか覗いてみるのもオススメです。

③ちょっと気楽に読めそうな関連書籍を読んでおく

これは②にも関連するのですが、理解を深めるとともに「診断士の勉強って面白い!」と思うのに役立つと思います。

私のオススメ書籍は、「会計の世界史」と「ザ・ゴール コミック版」です。

「会計の世界史」は、読み物として興味深いですし、経営と財務の試験範囲の知識がいろいろ出てくるので俯瞰的な知識を得られると思います。

「ザ・ゴール」は二次試験向けの関連書籍としてご存知かもしれませんが、運営管理の基本的な考え方や生産現場の様子が漫画でわかりやすく把握できるので、私個人としては一次試験前に読んでおけばよかったと感じた書籍です。

長くなってしまいましたが、何かしら参考になる情報があれば幸いです。

これからも道場一同ぴーすけさんのことを心から応援しています!

ぴーすけさんと一緒に診断士として活動できる日を楽しみにしています。

質問でも息抜きでもなんでも大歓迎なので、勉強に疲れたらお気軽にコメントしてくださいね!

はっしーさん、ありがとうございました。すごく、丁寧に、たくさんアドバイス頂き、感謝しかありません。

正直、試験に本気で向き合ったのは7月のファイナル模試からだと思います。なので、もっと早く本気でやっていれば…という後悔と仕方ないかな…という思いがありました。ただ、それでも、やはり結果に対して立ち直れない日々でした。

僕はこの資格をとって終わりではなく、本当にコンサルタントとして誰か困ってる人たちのお役に立ちたいと思っているので、受かるための勉強ではなく、本当の知識をこの試験勉強を通じて学びたいと改めて思いました。なので、まだまだ学べる機会と前向きに今は考えています。

アドバイス本当に参考になります。それに元気をいただけました。頑張ります!来年こそ合格します!

そして、引き続きはっしーさんの記事を楽しみにしています!

ありがとうございました!

ぴーすけ様

横から失礼します。さたっちです。

7月の記事にコメント頂いていたのを覚えていましたので、勝手ながら返信させて頂きます。

1ヶ月間本気で向き合えたのであれば、ここから1年間も頑張れるはずだと信じています!

ここ最近の道場記事は時期的なものもあって2次試験中心になっておりますが、ぜひ過去の記事も見てご準備頂ければ幸いです。

「人生は情熱と粘り強さ」です!

またいつでもコメント下さい♪

さたっちさま

わざわざコメントありがとうございますさたっちさんにもお礼とお詫びを言わねば…と思っていました。遅くなり申し訳ありません♂️

道場の記事はどれもとてもわかりやすく、来年に向けてあらためて見直しさせて頂こうと思います。

二次試験は全く未知の状態なので、今のうちにどういう問題がでるのかを知っておくのもよいと思いますので、今年は受験出来ませんが、二次試験向けの記事も読ませて頂こうと思います。

引き続き頑張ります!ありがとうございました

ぴーすけさん

お返事いただきありがとうございます。

さたっちの分も重ねてお礼申し上げます。

少しでも背中を押すことができたなら、私たちとしても活動していて本当に良かったなと思います。

14代目全体としても診断士を志す方を総合的に応援できるよう、これからもコンテンツを充実させていきます。

ぜひこれからの勉強にお役立てくださいね!

今回はご報告と決意表明のコメントいただきありがとうございます!

ぴーすけさんの努力は必ず診断士になったときの大きな糧となると思います。

これからも全力でぴーすけさんのことを応援しています。

またお気軽にコメントください!