【スキマ時間活用】設問解釈のキラリ☆を見つけるトレーニング by さろ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

🚨 注意点 🚨

事前準備|9月20日(火)18時00分までに、令和3年度事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを

それぞれ80分で解き、申し込み受付メールに添付のアンケートフォームに

解答を記入して提出してください。

①参加人数が限られているため申し込み後のキャンセルはお控えください。

②期限までに解答の提出が無い場合はキャンセルとさせていただきます。

③基本的に途中参加、途中退出はお控えください。

④解答は80分で作成したものを提出してください。

先日、募集を開始しました道場勉強会が好評につき、満員御礼となりました。

ココスタの勉強会に参加していたhotman くま

くま まよ

まよ

先輩診断士や有志が集まって勉強会していたYOSHIHIKO 私

私

道場勉強会がきっかけで開眼したりいあ

など、勉強会は2次試験の勉強方法としては王道の方法だと私は思っていて、客観的に自分の解答を評価してもらい、自分の解答に足りない点などに気がつくためには非常に大事です。

私自身も受験生の方々の解答に触れられることを大変楽しみにしています。

では、本編をどうぞ。

どうも、さろです。

2次試験本番まで、ちょうど6週間となりました。

1次試験終わってから2次試験までが12週間なので、ちょうど折り返し地点にいることになると思います。

どうですか?勉強ははかどっていますか?

初学者の方にとっては;

- ようやく自分に合った解法の型や80分の使い方が見えてきた

- まだまだ試行錯誤中で、不安しかない

とか、いろんな方がいらっしゃるのではないかと思います。

秋セミナーのときに、YOSHIHIKO とhotman

とhotman が解答の進化の話をしてくれましたが、これからがまさに得点が伸びていくときなので、不安もあると思いますが、勉強を続けていきましょう。

が解答の進化の話をしてくれましたが、これからがまさに得点が伸びていくときなので、不安もあると思いますが、勉強を続けていきましょう。

さて、今日はセミナーの懇親会などでもよく質問をうける;

「80分確保できないとき、スキマ時間は何してたんですか?」

という質問に対する私のオススメ勉強法を紹介いたします。

以前、インタビューリレーでも同様のテーマがあったので、多面的な解答はそちらも参考にしていただきたいです。

もちろん、まとまった勉強時間を十分に確保できるのであれば、それに越したことはないです。

ですが、私自身の場合、80分をちゃんと確保できていたのは休日だけで、平日は早朝4時くらいに起きて勉強の時間としてたので、集中して取り組める80分は確保できていませんでした。(家族が起きてくるころには、皿洗いを終わらせて、家のことも考えてますよというアピールを忘れませんでした。)

まとまった時間が確保できないスキマ時間の勉強法として、私のオススメが以下です。

- 事例Ⅳの勉強をする

- 設問解釈トレーニングをする

1つ目の「事例Ⅳの勉強をする」というのは王道のスキマ時間利用だと思います。

思い返すと、平日の私は勉強会がある曜日以外は、事例Ⅳばかりやってた気がします。。。

事例Ⅳの勉強方法は、YOSHIHIKOが書いたシャレオツなインタビューリレーの記事によくまとめられています。

スキマ時間で解くなら、テキストをつかった論点別の勉強(すなわち、ヨコ解き)がオススメですよ!

20分でも時間があれば、1問は解けます。NPVの問題でなければ10分くらいでも解けちゃうと思います。

ここからは、2つめの「設問解釈トレーニングをする」について、掘り下ていきたいと思います。

今日も、いっちょやってみっかー!

設問解釈トレーニングの必要性

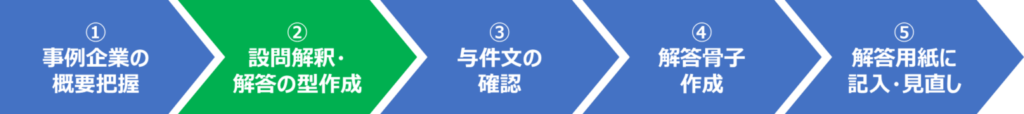

「③与件文を読んだり、④骨子作成や⑤解答作成をせずに、②設問解釈と解答の型作成だけに特化したトレーニング」ということになります。

王道的な解答作成のプロセスから考えると、②設問解釈と解答の型を作成することは、そのあとの③与件文を読んで、④骨子や⑤解答を作成するために、与件文から必要な要素を探すための方針決めをする工程です。

②設問解釈と解答の型を作成において、設問で問われていることと制約条件を正しくかつ短時間で認識できることは重要です。

そのため、「③与件文を読んだり、④骨子作成や⑤解答作成をせずに、②設問解釈と解答の型作成だけに特化したトレーニング」すなわち、設問解釈トレーニングを行い、設問解釈の練度を高めておくことは大事なのです。

設問解釈のキホン

さて、設問解釈の「キホン」です。

ブログのタイトルに「設問解釈のキラリ☆」と書いたので、そちらが気になると思いますが、なにごとも一番大事は「キホン」です。

他のメンバーが書いた記事に任せっきりで申し訳ないですが、設問解釈の基本はまよの記事 を是非とも読んでください。

を是非とも読んでください。(この記事を読んだら、これ以上に設問解釈の要点を押さえた記事は私には書けんわ、と思いました。)

まよの記事から設問解釈の手順を引用させていただきます。

<設問解釈の手順>

- 制約条件を確認・マーク

- 問われていることを確認・マーク

- 「診断(分析)問題」と「助言問題」に大別

- 「診断(分析)問題」は〝類推問題〟であるか否かを確認

- 解答の方向性を想定

つづいて、設問解釈のトレーニングの方法について、オススメを2つ紹介します。

勉強会の場で設問解釈について議論

1つ目が勉強会の場で設問解釈について議論する、です。

私自身がお世話になり、今年は運営側を担当している勉強会では、1つの事例に対して2時間半くらいかけて実施しています。

その中でも、特徴的なのは設問解釈について話し合う時間が非常に長いことです。

設問1つあたりの時間はおよそ30分ですが、そのうち少なくとも10分くらいは、まだ与件文を読んでいないという前提で、設問文だけをつかって議論しています。

設問文は長い文章ではないのですが、人それぞれに見方が違っていて、意外と議論が膨らんで非常に楽しいので、私は好きです。

デメリットとして、解答について話し合う時間が減ってしまうことが挙げられますが、それ以上に設問解釈について多様な意見を得られることのメリットは非常に大きいと思います。

<勉強会の場で設問解釈について議論するメリット>

- 設問解釈について多様な意見を得られる

- 勉強会のアイスブレークになって楽しい

まとめシート流 設問解釈集中トレーニング

きゃっしいさんこと野網美帆子先生のまとめシート流でも、「設問解釈集中トレーニング」をオススメしています。

野網先生のブログで、事例Ⅰの設問解釈の方法とともに紹介がされていました。

https://www.matome-sheet.com/setsumon_training/

このブログの概要のところに、過去問の設問文のところだけを集めた学習ツール「設問解釈練習シート」がダウンロードできるようになっていますので、是非ツールを利用して設問解釈トレーニングをしてみてください。

ちなみに「設問解釈練習シート」には解答がついていないので、自分の設問解釈が正しかったのかが気になる方は、ふぞろいなどの模範解答と比較して、設問解釈が間違っていなかったかどうか、考えた解答の型は正しかったのかを確認すると良いと思います。

まさにスキマ時間に勉強するのにもってこいの勉強法で、スマホにダウンロードしておいて、電車通勤などの間などにひたすら設問解釈をしてみるのもよいでしょう。

<まとめシート流 設問解釈集中トレーニングのメリット>

- スキマ時間に一人で勉強できる

- ツールが公開されていて、準備が不要

設問の中のキラリ☆とは?

さてようやく、このブログのタイトルに書いた「設問解釈のキラリ☆」についてです。

私は論理派か、感覚派か、というと感覚派なのでこういう表現をしていますが、

もう少しわかりやすく言うと、「設問文の中に、出題者が意図的に組み込んだキーワード」です。

意図的に組み込まれているので、それが設問文の中で違和感のようになりキラキラとしているような感じです。

この「キラリ☆」を見つけられるようになると、解答の型をつくる精度が上がり、また与件文を読むときにどのような解答の要素を探しに行こうかを考える道しるべとなります。

勘違いして欲しくないのは、この「キラリ☆」は設問文にそのまま書かれているということです。

与件に沿わないような解答(ポエム)を書くこととは全く意味が異なるので、注意をしてください。

設問解釈のキラリ☆を探す

令和2年度事例Ⅰを使って説明したいと思います。

まずは、まよが紹介してくれた設問解釈の方法に従って、設問解釈をしてみましょう。

<設問解釈の手順>

- 制約条件を確認・マーク

- 問われていることを確認・マーク

- 「診断(分析)問題」と「助言問題」に大別

- 「診断(分析)問題」は〝類推問題〟であるか否かを確認

- 解答の方向性を想定

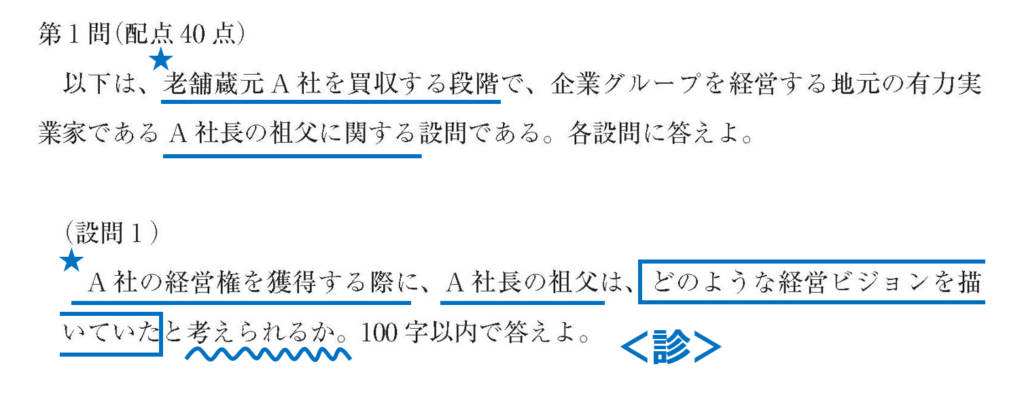

❶制約条件を確認・マーク(★印、下線)

制約条件としては、時制として「老舗蔵元A社を買収する段階で」「A社の経営権を獲得する際に」というキーワードがあります。

また、登場人物としては「A社長の祖父」です。「A社長」ではないです。

このような時制や登場人物の制約条件を外して解答をすると、ほとんど得点の得られない回答となりますので制約条件の認識はしっかりとマークしましょう。時制は特に重要なので、★印つけてもいいですね。

❷問われていることを確認・マーク(□で囲う)

この設問で問われていることは、「どのような経営ビジョンを描いていたか?」です。

❸「診断(分析)問題」と「助言問題」に大別

設問文の文末が「~~中小企業診断士として助言せよ。」と書かれていないので、

事例企業の過去や現在の状況を把握・分析させる「診断(分析)」問題であることがわかります。【診】と書いておきます。

❹「診断(分析)問題」は〝類推問題〟であるか否かを確認

設問文の文末が「~と考えられるか」となっているので〝類推問題〟です。「考えらえるか」に波線を引きます。

類推問題は単純に与件文の抜き出しだけではなく、与件文の内容から類推し、1次試験の知識も組み合わせて解答をつくっていく必要があります

❺解答の方向性を想定

設問で問われていることが「経営ビジョン」ですので、A社長の祖父の考える経営戦略について解答を書くのだな、と想定します。

さて、この❺解答の方向性を想定をより深く行うために重要となってくるのが「設問解釈のキラリ☆」です。

この設問における「キラリ☆」は二つあると私は思っています。なんでしょうか???

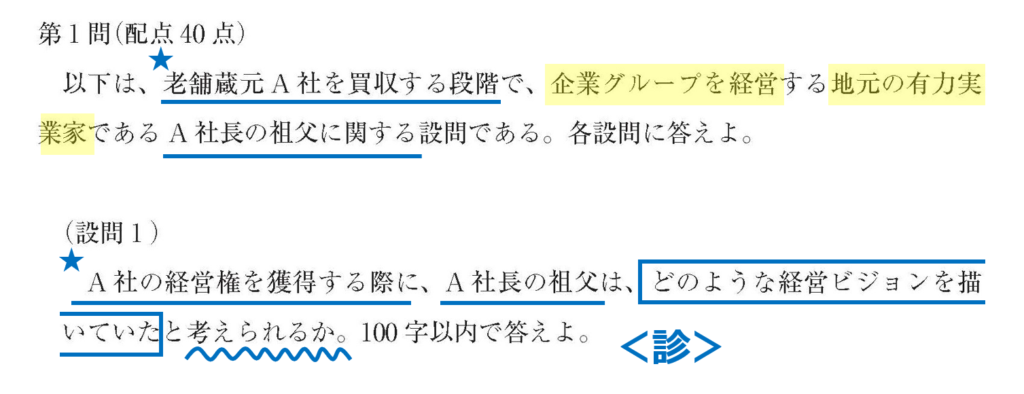

ズバリ、「企業グループを経営」と「地元の有力実業家」が私にはキラキラと見えました。(黄色くハイライトしてみました)

この二つのキーワードは、設問に書かれていなくても、設問文が成り立ちます。すなわち;

第1問:以下は、老舗蔵元A社を買収する段階で、企業グループを経営する地元の有力実業家であるA社長の祖父に関する設問である。

が、

第1問:以下は、老舗蔵元A社を買収する段階で、A社長の祖父に関する設問である。

と書かれていても設問が文章として成り立ちます。

すなわち、出題者が意図的に「企業グループを経営」と「地元の有力実業家」の二つのキーワードを加えていることになります。

なので、これら二つのキーワードをより一層意識をして、出題者の意図に沿った解答の方向性を考える必要があります。

この二つの「キラリ☆」に基づいて、❺解答の方向性を想定をもう一度やり直してみます。

- 設問で問われていることが「経営ビジョン」である ⇒ A社長の祖父は、どのような経営戦略を考えていたのだろう??

- A社単体ではなく、A社の企業グループとして解答をつくっていく ⇒ では、A社のグループ会社ってどんな業種の会社があるんだろう??シナジー効果が得られそうかな?

- A社長の祖父は、地元の有力実業家である ⇒ 地元の実業家って、地元の顔みたいなものだから、地域の発展・地域活性化を願って経営をしてるんじゃないかな??

とかいう仮説を設問文を読んだ段階で立てておき、目一杯想像を膨らませておきます。

その状態で、与件文を読むと、あら不思議、与件文の中で解答を作るためのキーワードが面白いように見つかります。設問解釈にかけた時間が延びるかもしれないですが、与件文を読む時間や、骨子を作る時間が格段に短くなるという効果が得られると思います。

さいごに

解答の要素がモレてしまう、ダブってしまう、といったお悩みをお持ちの型には、設問解釈トレーニングによって、短時間で解答の方向性を決める能力を養って欲しいと思います。

2次試験まで残り6週間。

冒頭にも述べたように、これからが得点が伸びていく時期だと思いますので、まだまだ6週間あると考えて、アウトプット重視でどんどん過去問を解いていきましょう!

明日は事例Ⅳに対してアツい思いを持ってるなおです。お楽しみに!!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

こんにちは!

2024年二次初受験組のにっくといいます。

設問文中の「キラリ☆」の記事、ありがとうございました!

さろさんが感覚派とのことだったので理解できるか不安だったのですが、とても分かりやすく、明快に説明して下さっていて、すっきり腑に落ちました!

今日だけで得点が20点くらいアップしたような気がします!

ありがとうございました!

にっく

にっくさん、懐かしい記事へのコメントありがとうございます。2次試験に向けてラストスパートですね。

実際の試験でもそうですが、最後の一分一秒まで続けた努力は報われます。頑張ってください、応援しています。さろ