【2次試験】80分の過ごし方と各工程ごとのチェックポイント by あらきち

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おはようございます!「ここ数年の長期休暇はほぼ2次試験対策に費やしてました」あらきちです。

これまでの2次対策記事はこちら

1次試験終了から12日となりました。

1次終了後に初めて2次試験の勉強に取り組まれている方は、

アカーン!

全然80分で解けなーーい!

と叫んでしまう方も多いと思います。

そして、初学者組が2次試験がいかに時間との勝負であるかに気付く頃、みっちり2次試験対策を練ってきた多年度生は、予備校の演習問題や模試、少し前の過去問などの初見問題に取り組んで、こう叫んだりします。

アカーン!

80分で終わらんかったーー!

そう。2次試験は多年度生でも初見問題なら時間に追われて間に合わなくなってしまうほど、ギリギリの戦いになるのです。

ですが、死ぬ気で勉強してこられて1次試験本番を突破した皆さんや、必ずリベンジすると誓って2次対策をされている皆さんが、当日の出来次第で「アカーン!」と叫んでしまうようなことは避けたいところです。

その問題を解消するために、ほとんどの受験生は、自分なりにベストな80分の過ごし方を本番までに固めていき、本番はそのルールに則って解答することで、必ず80分で解答しきれるように持っていきます。

そこで今回は、「あらきち流の80分の過ごし方」と「各工程ごとのチェックポイント」についてご紹介します。

開始~8分(※10分までを目途)

- 受験番号記入

- 問題用紙切り分け

- 出題企業の概要(業種)チェック

- 設問解釈(抽象化・レイヤー判定・構成の仮決め)

まずは解答用紙に受験番号を記入します。

本番まず最初に記入するのは当たり前すぎる話ですが、普段の練習から架空の番号を解答用紙に書き、ルーティーンにしておきましょう!

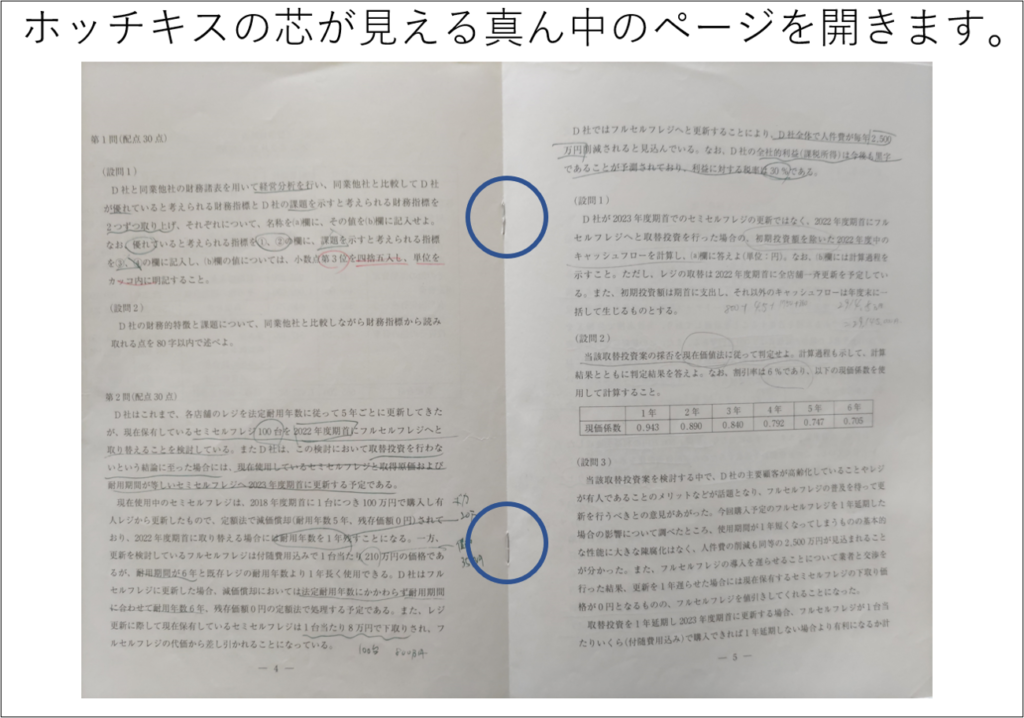

次に、問題用紙を切り離します。

先日ににがとてもわかりやすい問題用紙の切り離し方(ホッチキス部分だけ外すタイプ)を紹介していましたが、わたしの場合は手だけを使って、問題用紙が1枚ずつ分割されるように切り離していました。

(※定規を使うと逆に失敗したため。)

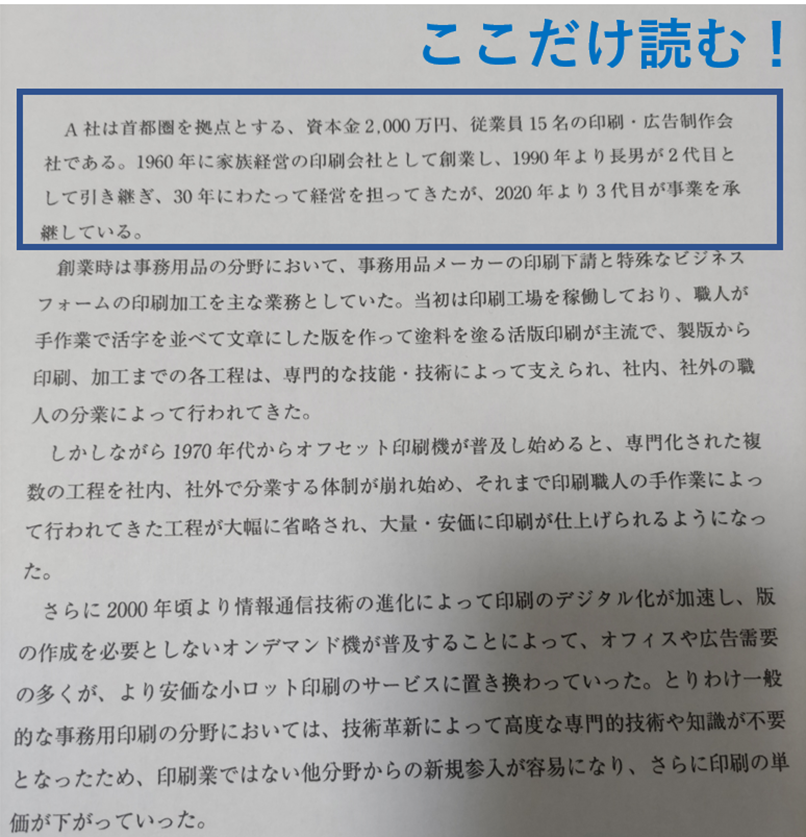

次に与件文の最初の段落だけ読み、企業の概要(主に業種)に目を通します。

概要だけでも掴んでいると設問文が理解しやすくなるので、与件の冒頭だけ読んでいました。1段落目が長ければ、最後まで読まずに概要が掴めた程度でストップします。

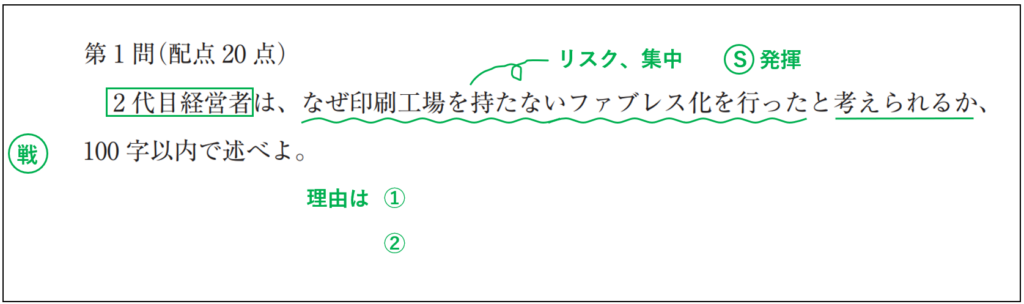

続いて設問解釈に入ります。

時制をチェックし、使う知識を想定、レイヤーの判定、解答の型を仮決めし、与件文に書かれているであろう解答の根拠として使用する内容にあたりをつけます。(※詳しくは設問解釈の記事をご覧ください。)

設問解釈は、2次試験に合格する確率を高める上で最重要と考えているので、スピーディーかつ丁寧に行う必要があります。

私の場合は、開始から8分~長くても10分を目安に行うようにしていました。

この段階に時間がかかり過ぎてしまう人は、何が問題であるかを考え、問題に応じた対策を講じましょう。

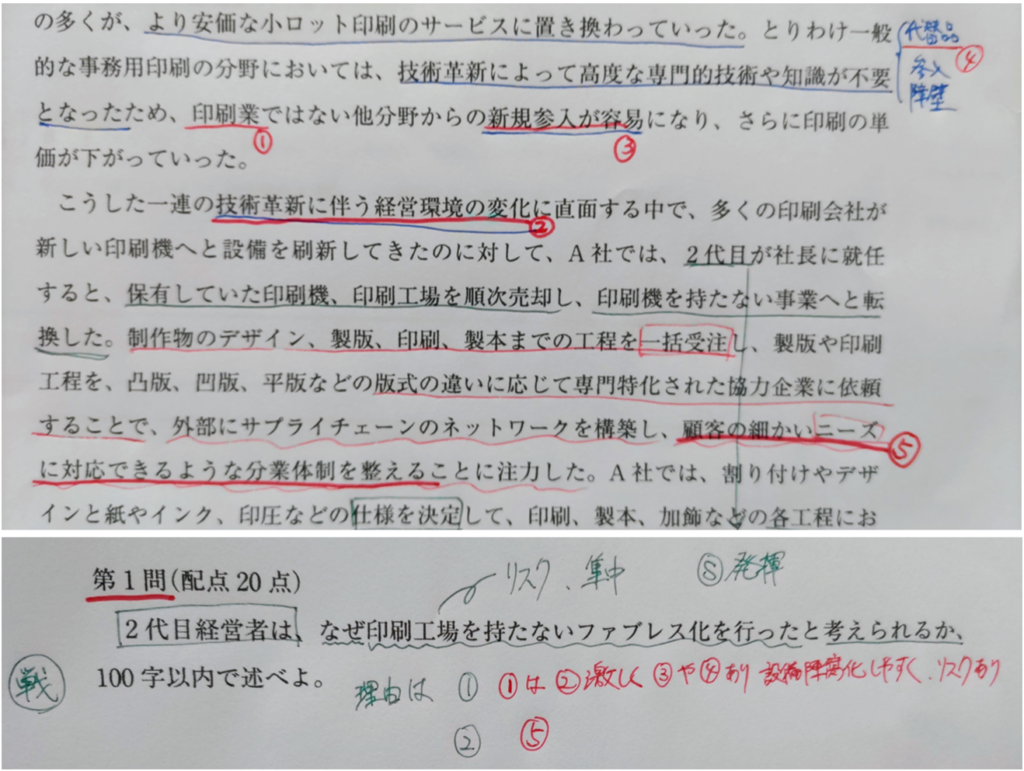

- 純粋に知識不足(ファブレス化のメリデメが浮かばない等)

⇒手持ちのテキストで知識の補完

(あらきちの場合「TBC抽象化ブロックシート」。使い慣れた各予備校のものでもOK) - 解答の型がすぐに浮かばない

⇒「道場のまよの記事」や「まとめシート流!解法実況シリーズ」がおすすめ。 - レイヤーがわからない

⇒「道場のまんの記事」や「まとめシート流」を参考にする。

(ただし、慣れるまで練習が必要です。) - 知識はあるが、具体的な設問文の内容から使う知識を想定できない。

(設問文:A社は外部環境の変化が激しい業界において、長年にわたりトップシェアを維持してきた。

→持続的競争優位があるはず→VRIO分析しながら与件チェックが必要。など)

⇒具体的な文章を抽象的な理論(知識)に変換する訓練をする。

上記は例ですが、設問解釈が苦手な人は、時間を計って設問解釈のみをトレーニングしても良いぐらいです。

8分~18分(※20分までを目途)

- 与件文読解(SWOT分析、抽象化、設問との対応付け)

次に与件文読解に移ります。

まず、前工程で用紙を切り離しているので、設問文を与件文の横に置きながら読んでいくようにします。

与件を読むときに設問文を覚えてられないという方は、この方法を試してみてください。

4色フリクションを使い、気になるところは緑、ポジティブ要素は赤、ネガティブ要素は青で印や線を加えていきます。

同時に、具体的に書かれている与件文から想定できる知識があれば余白に加筆していきます。

さらに、与件を読み進める段階でどの設問に使用する根拠であるかが明確な場合は、設問番号を書いておくなどして、与件と設問を対応付けしておきます。

(※詳しくはマーカーの記事を参照ください。)

この段階に時間がかかり過ぎてしまう人は、以下に留意してみましょう。

- 作業スピードを上げれないか

⇒ペンの持ち替えをなくす、設問を横においてページを何度もめくらないようにする、

与件文にチェックする際のマイルールを固めておく、等 - 理解する速度をあげれないか(何について書かれているか判断)

⇒事例ごとの知識を補完する(フレームワーク含む)、複数事例を解いて事例ごとのパターンを掴む - 与件文が完全に初めましての状態になっていないか

⇒設問解釈時点で「こういうことが書かれているのではないか」と想定しておく

18分~40分

- 解答骨子作成

次に解答骨子作成に移ります。

ポイントは、手早く出来そうなものから取り掛かることです。

設問解釈の段階で想定したことが、与件文に多く登場してきている場合は、手早く骨子作成できるため優先的に取り組みます。

優先順位を意識しないと、難問でドツボにはまってしまうと時間が足りなくなります。

まず、設問ごとに使うマーカーの色を決め、解答に使用する与件部分にラインを引き、採番していきます。

そして、採番した番号をベースに、文として成り立つように因果関係を意識しつつ語句を足しながら骨子を作成します。

あくまで骨子なので1問ずつに時間をかけ過ぎないように常に時間を意識します。

この段階に時間がかかり過ぎてしまう人は、以下に留意してみましょう。

- 設問文も与件文もすぐ忘れるので骨子作成時に何度もページを行き来してしまう

⇒与件と設問は切り離して隣に置きましょう - 骨子を詳しく書きすぎていないか

⇒すべて語句で書くとタイムロスするので記号や番号で置き換える - 使用する与件根拠の選別に時間がかかる

⇒「強みをもたらす根源」「問題点が生じる根本的な原因」など、因果関係のうち「因」を意識する

⇒レイヤーやフレームワークを意識する - 設問解釈が曖昧過ぎないか(何を聞かれているかが曖昧)

⇒設問解釈力を高める(反復して取り組み、知識やパターンを蓄積する) - 完ぺきを求めすぎていないか

⇒欲を出せばきりがないことを理解する。6割で良い代わりに6割は外さないレベルを狙う

(再現答案や「ふぞろい」で6割答案は意外と完ぺきではないこと、

しかし論点は外していないレベルであること、など6割取れる感覚を掴む) - 与件と設問を軽視して一人で難しく悩んでいないか

⇒国家試験なので、知識or与件or設問を中心にした解答でないと試験が成り立たない

⇒迷ったら、知識・与件・設問に立ち返りシンプルに考えるクセをつけよう

普段80分時間確保するのが難しい人は、骨子作成までを40分で練習しましょう。

40分~80分

- 解答作成

最後に解答作成に移ります。

よく言われていることですが、40分経過したら必ず解答作成に移りましょう!

- 書かなければ絶対に点は入りません!!

ポイントは、骨子作成が上手く出来てきれいに解答できそうな設問から書き出すことです。

また、解答作成にあたっては、問われていることに沿って多面的に書けているかはもちろん、日本語として破綻していないか、因果関係を意識した、相手(採点者、診断先社長)が納得できる内容になっているかを意識しましょう。

この段階に時間がかかり過ぎてしまう人は、以下に留意してみましょう。

- 解答の順番はマズくないか

⇒字数に対して与件根拠が多すぎるなど、与えられた字数に収める編集

に時間がかかりそうな問題は後回しにしましょう - 物理的に書くスピードが遅くないか

⇒書き慣れてくると、そこそこきれいな字で文字を書き起こすスピード自体が速くなります

日頃から実際に書いてみましょう - 字数感覚がつかめず何度も消しごむで消して書き直していないか

⇒与件にマーカー・採番してその番号を基に骨子を組んでおくと、

番号部分の字数をカウントするだけで全体の字数が掴みやすくなります

⇒解答の型を固めることである程度最初から字数の目途をつけましょう

⇒書きたい結論の効果などは、予め字数カウントし、その部分を除いた字数で解答を構築する

(座席指定方式)

例:関係性強化し、固定客化を図る(結論の効果部分14字)

※「まとめシート流!解法実況」参照

⇒100字トレーニング等で普段から「自分が頭に思いついていることを書き起こすと

どれぐらいのマス目を消費するか」を掴みましょう

(掴めてくるようになります) - その場1回限りしか書けないアイデア解答になっていないか

⇒同じやり方を練習してスピードと精度を上げ、本番で同じやり方をするからこそ、

本番も時間通りに解答することが出来ます

⇒⇒クセのない毎回書ける(誰でもそう書く)答案を書くクセをつけましょう!

⇒解答作成でつまずく場合、大抵その前工程の骨子作成や設問解釈が甘いです - 完ぺきを求めすぎていないか

⇒欲を出せばきりがないことを理解する。6割で良い代わりに6割は外さないレベルを狙う

(再現答案や「ふぞろい」で6割答案は意外と完ぺきではないこと、

しかし論点は外していないレベルである、など6割取れる感覚を掴む) - 与件と設問を軽視して一人で難しく悩んでいないか

⇒国家試験なので、知識or与件or設問を中心にした解答でないと試験が成り立たない

⇒迷ったら、知識・与件・設問に立ち返るクセをつけよう

最後に

いかがだったでしょうか。

80分の過ごし方は、各々の勉強してきたことや、方法が影響するため、合う合わないは人それぞれです。

演習を重ねて、自分に合った80分の使い方を身につけましょう!

そして初見問題に取り組む際は、できるだけ時間に都合をつけて80分計って取り組み、「ルールに則ったペース配分で解けるか」「自身のルールが初見問題で通用するか」をチェックするようにしましょう!!

今できなくても大丈夫!

練習次第で

絶対に伸びます!!

明日からは、大好評の13代目全力インタビューリレー!

みんなが気になるテーマに、13代目全員で答えていきます!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

細かいところに目が行くまそじです。

>次に設問文の最初の段落だけ読み、企業の概要(主に業種)に目を通します。

次に「与件文」の、ではないでしょうか?

まそじさん

ご指摘ありがとうございます!

修正いたしました。

これからも少しでもみなさんのお役に立つような情報を発信していきたいと思っておりますので、今後とも道場ブログをよろしくお願いします!

いつもブログで情報ありがとうございます。

今回と前回で問題用紙を破るの意味が分かってきました。

質問ですが、与件文の最終ページと設問部分は裏表になることはないのでしょうか?

MMCの過去問を冊子印刷したら裏表になっていたので。

隣に置いておく、とても良さそうなのですが、裏面を忘れそうで気になりました。

お分かりの範囲で教えていただけると嬉しいです。

ハルさん

いつもブログを読んでいただいてありがとうございます!

ほんとに、知らないまま本番を迎えると、スタートと同時に急にそこかしこからビリビリ音が聞こえてきてびっくりするはめにもなりますし、平常心を保つ意味と解答の作りやすさを増す意味の両方の観点から、「問題用紙を破る」ということを知ってもらえてよかったです!

ご質問の件について、帰宅後本番の問題用紙を確認しましたが、令和3年度も令和2年度も事例Ⅰ〜Ⅲのすべて、与件文の最終ページと設問ページは裏表になっています。

ですので、与件の最後だけはご指摘のとおり裏表で見返さなければなりません(*_*;

対策としては、設問についても与件についても、どの理論(または階層)についての話をしているのか抽象化しておくと、与件と設問が紐づきやすいため、見返しがマシになるかもしれません。

※設問文と与件文が、同じ内容であることはまずないですが、理論に変換すると実は同じ論点の話(あるいは裏返しなど)をしているというイメージです。

長くなってしまいましたが、参考になれば幸いです!

ご回答ありがとうございました。

有益な情報、いつも大変感謝しております。

予め分かっていればそれで練習ができるのでとても助かりました。

裏面忘れないように、横に置いてみる作戦を試してみます!