2次試験本番の得点が安定する解法 by あらきち

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

いよいよ今週土曜日は一発合格道場13代目による春セミナーです。

セミナー&懇親会に参加いただける方は、自分と似たタイプの道場メンバーを探してこの機会にいろいろ質問しまくりましょう!

道場メンバーの紹介ページはこちら。

いつも頑張って勉強しているみなさん!17時30分開始予定の懇親会は、まだ少し空きがあります!

日頃の息抜きがてらの参加もOKです。ぜひお気軽にご参加ください。

参加ご希望の方はこちらのフォームよりお申し込みください。

※『セミナーのキャンセル』『申し込み完了メールが届いていない』などのお問い合わせや不具合がありましたら、お手数ですが「shindanshi.dojyo13@gmail.com」宛てに電話番号を記載の上、ご連絡くださいますようお願いいたします。

どうも。あらきちです。

今回は2次試験に関する記事です。

セミナーとも連動した内容なので、気になった方はぜひセミナーやtwitter等でも気軽に質問ください。

前回は、スタディング利用者が多いことも受けて少し1次試験の勉強法に触れました。

・・・が! 何を隠そうわたしの属性は、

『2次試験特化型の多年度』です。

1次試験終了後にバタバタ勉強して不合格になったわけでもなく、「1年本気で勉強した結果落ちる」を2回経験しました。

(合格体験記はこちら)

そのため、ストレート生では1度しか試すことができない『2次試験本番と自分の解法の真剣勝負』を3回しています。

(もちろん本当は1回きりの勝負にしたかった。)

結果は、・・・1回目:237点。2回目:257点。3回目:289点です。

落ち続けてるので何の自慢にもなりませんが、合格ラインの点数を安定して取れています。

(3年間の比較ができるのは多年度生の特権ですね。笑)

今日はそんな自分の 2次試験本番の得点が安定した解法 をご紹介していきます。

今回は多年度生向けの内容です。

スト生の方は、ぜひ1次試験の終了後にも振り返ってみてください。

はじめに:2次試験の合格率は何%?

一般的に、中小企業診断士試験の合格率は1次・2次ともに約2割と言われており、ここ数年の2次試験は18.3%程度で推移しています。

1次合格者の中から、さらに2割に絞られるとか厳しくない?

しかも相対評価って聞くし・・・

と思われるかもしれませんが、多年度のわたしが感じていた合格率は2割ではありません。

このブログを読んでいる多年度の方が頭に置くべき最低の合格率は、

5割 です。

というのも、試験データに表れる合格率は、「全受験者数に対する合格者の割合」です。

この中には、①1次試験に受かるとは思わず十分な対策ができなかった人、②家庭の事情で勉強時間の確保ができなかった人、③努力はしているが、合格者層が行っている本気の努力には及ばないレベルの努力の人、などが含まれています。

みなさん、特に多年度生の方は、上記のような人と勝負しているのでは、ありません。

みなさんのライバルは、本気で試験に取り組み合格のための努力を惜しまないガチ勢 です。

このガチ勢とは、過去のわたしのように1年間みっちり勉強している人や、1次合格後に猛烈な努力をして追い上げるスト生のことで、これだけで一定数が占められます。この層は、2次試験本番時にはだいたい合格レベルの答案を書く実力は身につけています。

その中でも、周りの出来次第や、緊張からの失敗などがあり、合格者層の中から、合格と不合格に分けられるのです。なので、みなさんが設定すべき合格率は5割です。

また、240点の合格ライン前後には、多数の受験生がひしめきあいます。そして、みなさんが属するべき合格者層の中で、240点のボーダーラインを境に不合格となってしまう人は、たいがい自分で失敗しています。

ですので、2次試験合格のために超重要なのは、

本番の出来次第の博打にならず、何度試験を受けても240点を取ることが出来るようにしておくこと

なのです。

その肝となるのが、「答案の再現性を高める」ことです。

再現性を高める

再現性を高めるとは、どういうことでしょう?

みなさんは、2次試験本番後に、自身が解答した答案(いわゆる再現答案)を作成することはできましたか?

緊張して無我夢中で解いたから何を書いたか覚えてない・・・

なんて方もいるのではないでしょうか。237点で落ちたときの自分も思い出せない部分が多くありました。

ただ、何を書いたか全く思い出せないようでは、その場の思い付きの答案になっている部分も多く含まれており、上手くいくかどうかは当日の出来次第になっているのと同じです。

そうではなくて、確固たる軸を基に解答しているため、何度解いても出来栄えの品質が一定以上であることが再現性の高い状態です。

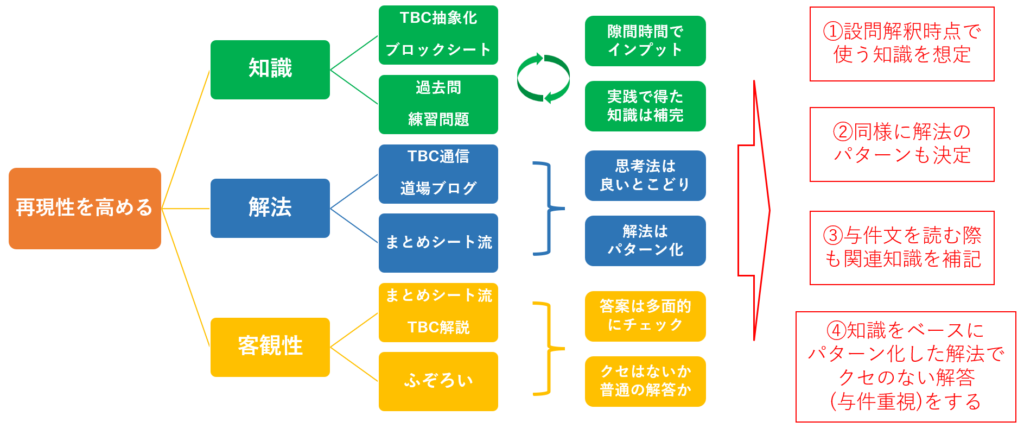

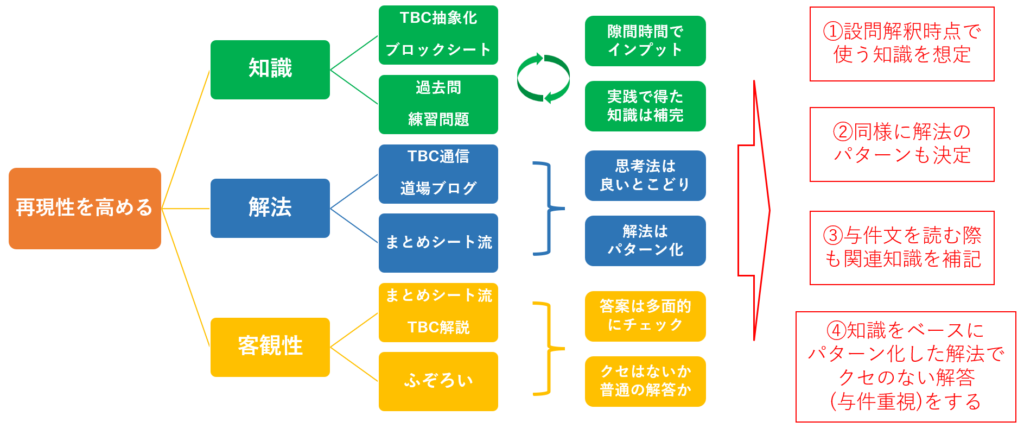

わたしが何度も2次試験に全力で向き合った結果落ち着いた、再現性を高める解答の軸が、

ことです。

この解答の軸は、わたしが利用していた通信の「TBC受験研究会」の考え方およびテキスト、道場の先代であるきゃっしいさんの書籍である「まとめシート」流!解法実況 シリーズをパクってカスタマイズした上に、2次試験対策の定番である「ふぞろいな合格答案」の良いとこどりをしています。

続いてこの解答の軸を下記のように分解して紹介したいと思います。

〇知識を固める

〇解法をパターン化する

〇客観性を持つ(クセのない解答であるかのチェック)

知識を固める

なぜ、知識を固めることが重要になるのでしょうか。

たとえば、2次試験の鉄板キーワードに『多角化』というものがあります。このキーワードだけなら多くの受験生が本番に書くことがあるでしょう。

ただし、キーワードありきで書いている人は、「多角化」を書くことが目的化していることがあり、その前後の文脈がおかしい場合があります。

これはおそらく思い付きや、キーワード重視で書いているためであり、このパターンだと解答する度に書く内容が違うことになり、いざ本番も書いた内容が思い出せず、再現性は高まりません。本番の出来次第で大きく失点するでしょう。

一方、知識をベースにした場合だとどうでしょうか。

そもそも「多角化」に関する知識として『多角化を採用する動機』と『多角化によりもたらされる効果』いうものがあります。そしてそれは、与件文や設問分に記載されていることが多いです。

そのため解答は、「○○○○(多角化の採用動機となる与件文の根拠)のため、多角化を行い、△△△△(知識に基づく効果)した。」となり、多角化を書く根拠と効果も決まっているため、解答がブレにくくなります。

知識から導き出される根拠と効果に基づいて解答を構成するため、前後の文脈含め何度解答しても同じ解答が可能であり、再現性が高まります。

ですので、ブレないように知識を固めておくことが再現性を高めるのにとても重要なのです。

そこで、知識を固めるのにわたしが活用していたのが、TBC速習2次テキストです。

この本には、知識(理論)を軸に解答するTBC流の2次試験攻略法の基本が記載されているほか、巻末に必ず覚えておきたい2次知識を凝縮した「抽象化ブロックシート」というものが収録されています。

この「抽象化ブロックシート」がかなりおすすめです!

先程の説明に用いた「多角化の採用動機」もわかりやすく整理されています。わたしはこの「抽象化ブロックシート」を暇さえあれば読んでいました。

そして、知識を固めた上で、過去問や演習問題に取り組み、そこで出てきた論点などはさらにブロックシートに書き込んでいくことで知識の上塗りを行いました。

こうして知識を固めることで、設問解釈時に知識を基に解答の方向性を決めることができるケースも増え、さらに答案の再現性が高まるに加え、時間短縮効果も得ることができます。

解法をパターン化する

次は、解法のパターン化についてです。

みなさんは、100字~160字程度の記述が求められる2次試験において、どのように解答作成をしていますか?

いきなり答案用紙に文章を書き始める人もいるでしょう。

でも、得点を安定させたいなら、型をつくってパターン化することが大事です。

2次試験本番を想像してください。

与件文には、様々な根拠や使えそうなワードが落ちています。

解答の型が出来上がっていない状態では、あなたは初めて見る膨大な情報量の中から、時間に迫られた状態で、答案に使えそうなものを手探りで探している状態です。

時間内にやっとの思いで掴んだ要素を、100字程度の文章にまとめていきます。なかなかうまく纏まらず焦ったり、そもそもこの要素で合っているのか?とも気になります。

結果として無我夢中で答案を書き殴り、試験終了後は放心状態です。

これでは、得点は安定しません。

一方、解答をパターン化するとどうでしょうか?

「理由」が問われている設問で100字なら、

理由に値する要素を2~3要素を、文章を構成する因果も含めて100字で書きます。

そのため、設問分を読んだ段階で、問題用紙の余白に、

『理由は、① ② 』

と書いておきます。

「助言」を求められたら、効果まで書くことをパターンとして意識します。

そんな当たり前のことはやってるよ。

という方。上記の当たり前のことに加えて、何の話を聞かれているか、どの知識が問われているかの想定をしていますか?

事例Ⅰなら、戦略論の話なのか、組織の話なのか、人的資源管理の話なのか。

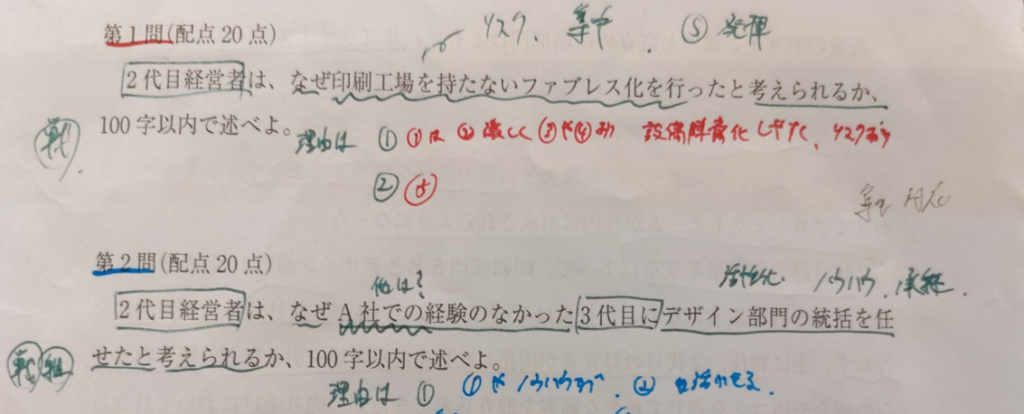

例えば、後で紹介しますが令和3年度の事例Ⅰの設問1なら、

『なぜ印刷工場を持たないファブレス化を行ったと考えられるか。100字以内で述べよ。』という設問に対し、

「理由が問われている」「100字のため2~3要素」「戦略論」「使う知識は、ファブレス化や選択と集中」

というところまで想定し、

『理由は、①(ファブレス化によるメリットなどの記載) 、②(選択と集中により強みを発揮できたことを記載) 』

というように、解答の構成を決めておきます。

そして、予想した( )内の内容を、予めあたりがついた状態で与件文から探し、そのまま引用します。

この解答パターンが、

「知識をベースに想定された論点の与件文の記述を、構成した型にあてはめるように持ってくる」

というものになります。

このパターンでやると、知識を軸として、与件文を大事にした解答になるため、解答が格段に安定します。

そしてこの方法は、TBCの「理論(知識)を軸に解答するやり方」と、道場の先代であるきゃっしいさんの「まとめシート流」の良いとこどりをした方法になります。

TBCは2次対策専用の通信講座を受講していたので思う存分ノウハウを吸収できましたが、「まとめシート流!解法実況」についても、AmazonKindle用に販売されているすべての年度のバージョンを購入し、解法パターンを身に着けることに努めました。

「TBCの通信講座」も「まとめシート流」もどちらもおすすめです!

客観性を持つ

もう一つ重要なのが、自分の解答に対して客観性を持つことです。

その際に役立つのが、みなさんおなじみの「ふぞろいな合格答案」です。

ふぞろいには、実際の受験生の答案が統計データとして記載されているため、多くの受験生がどのような解答をしているのかがわかり、自分の解答と一般的な答案とのズレを図るものさしになります。

そのため、わたしは過去問を解いた際に、自身が勉強の主としていたTBCとまとめシート流の解説答案に加え、ふぞろいの解答も参考にし、多面的な角度から「自分の答案にクセはないか」「合格者が普通に書く解答か」のチェックを行っていました。

大手予備校の模試を受けると、模範解答がすこしクセのある内容になっていることがありますが、普段からその予備校流のやり方を学んでいる人は別として、クセのある解答に寄せに行くのはリスクが高いのでやめましょう。本番で同じように書くことは難しいです。

みなさんが目指すべきは、再現性の高い答案です。

実際の解答パターン

これまでのことを整理した図と、実際の解答パターンが次のようになります。

これは令和3年度事例Ⅰのわたしの当日に書いた解答メモです。

( ※字が汚いのはご勘弁ください。)

緑の字は設問解釈の時点で記入したものであり、ファブレス化の知識をもとにリスクに関する記述があるであろうことと、強みを発揮するために選択と集中を行ったのではないか?ということを与件文を読む前に想定しています。

左端に戦略論は問われていることを意味する「戦」とメモしています。

解答の型は、理由は、① ② としています。

赤の字は、与件文を読んだあとに記入した解答メモです。

これをもとに実際に当日作成した解答は次のようになります。

理由は ① ①は②激しく③や④で 設備陳腐化するリスクあり ② 高精度印刷の分野に絞り込んで経営資源集中し、⑤ したため。

緑色は「知識をベースに設問解釈時点で想定したもの」、青色は解法のパターン化によるもの、オレンジ色はクセをなくして再現性を高めるために与件文重視で構成したもの であり、オレンジの①②③④⑤は与件文にマーキングしたそのままの語句が入ります。

身につけた解答パターンに沿った答案になっていますね。

その結果、初めて1年間みっちり勉強して挑んだ2次は、得点こそ237点でしたが、試験終了後は放心状態で書いたことを思い出せないところが多かったのに対し、

この解法パターンで挑んだ2回目は257点(事例Ⅳ 39点)、3回目は289点と得点が格段に安定しています。

なぜか。

答案の再現性が高まったから です。

答案の再現性が高いため、何回試験を受けても合格ラインの点をとれる状態に近づいていたと言えます。

みなさんも答案の再現性を高めて合格率を高めましょう!

明日はリットです!

明日も2次対策なので乞うご期待!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

あらきちさん、

ありがとうございます。2回目の二次試験に向けて勉強に励んでおり、まさにこんな記事を読みたい!と思っていました。合格の最大の要因は再現性を高めることである。具体的には①、②、③…と、まとめシートの流れですね。お薦め参考書も書いていただき、ありがとうございます。多年度生になれたことをポジティブに捉え、知識の定着、フレームワークの習得、そしてアウトプットの練習を行う機会を得られたと思っています。

ごまうりさん

コメントありがとうございます!「まとめシート」を読まれているのですね!

ブログで紹介した解法は、まさに「まとめシート流!解法実況」がベースで、

これを全シリーズ読むことで解法パターンを習得し、自分なりに使いやすいようにアレンジして再現性を高めていました。

先日、R3年度編も発売されておりますので是非ご覧ください。

(わたしは一人のファンとして発売日に購入しました。笑)

TBCについても、2次速習テキストのブロックシートが秀逸であることはもちろん、

有料の試験問題と講義のクオリティ、講師と事務局の方の対応も素晴らしかったので、

自信をもっておすすめできる受験予備校です。

また、ポジティブな考えが素晴らしいと思います!

実際、自分も多年度でしたが、その分知識とフレームワークの習得レベルは、

他の合格同期にも負けていないと思っておりますし、実際に企業を診断する実務補習においても、

診断報告書の作成やそのためのディスカッションにおいて、自分の中でフレームワークが既に整理されていたため、

とても役に立ちました。

学ぶ時間が長いだけで、やってることは「人生にプラスにしかならないこと」です。

そしてそのプラスは、今後相対するお客さんにとってもプラスになると思っています。

自分もこれからも学び続けたいと思っていますので、一緒に頑張りましょう!!