【初心者向け】1次試験を突破するインプット&アウトプット法 by ばん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

今年は全国的に桜の開花が遅かったですね。東京はようやく満開を迎えました!

私は毎年、千鳥ヶ淵や靖国神社などで花見をしますが、勉強期間はぐっと我慢して机に向かっていました。今年、同じ状況の方も少なくないと思います。

華やかに見える桜も、長い冬を耐えて花を咲かせます。今を乗り越え来年は満開の心で花見をしましょう。

おはこんちは!今回は学習の基礎となる「インプット&アウトプット」についての記事です!

私は「学習効率が悪かったこと」が原因で、1次試験を突破するまで2.5年かかりました。

自己紹介の記事はこちら

今回は、3年程前に勉強を始めたばかり「よちよち歩きの亀」の自分に向けたアドバイスのつもりで、初歩的な暗記法について触れていきます。

暗記に自信がある方は、緑の枠線で囲まれた「伝えたい事」をササッと確認していってくださいね♪

本日伝えたい事

思い出しやすくインプットし、何度も隙間時間にアウトプットすべし!

亀ちゃん、ワイが近道教えたろか

あっ、あなたは!?

1次試験の合格基準について

まず、1次試験の合格基準の確認です。中小企業診断士協会のHPに以下の通り示されています。

第1次試験の合格基準は、どのようなものですか?

中小企業診断士協会HP 試験に関するよくある質問(FAQ)

(1)第1次試験の合格基準は、総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

(2) 科目合格基準は、満点の 60% を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。

令和6年度中小企業診断士第1次試験について(試験案内の概要)

改めて思いますが7科目って多いですよね!この膨大な科目数の攻略が合格のカギとなる事は間違いありません。

伝えたいこと

1科目当たりの足切りラインは40点と低いけど科目数は膨大。得点に結びつく学習方法が合否を分ける!

1次試験、忘れずに申し込むんやで

やっ、やさしい!

インプットとアウトプットが重要な理由

インプットとアウトプットが重要な理由は、「1次試験が択一式の試験だから」です!

「そんなん当たり前じゃん!」と突っ込まれそうですが、その理由から解説させてください。

まず、1次試験の試験方式である「択一式試験」の対策方法をAIパイセン(ChatGPT)に聞いてみます。

~AIパイセンに聞いてみた~

【You】

AIパイセン

択一式試験の対策方法を3行でまとめて下さい。

【ChatGPT】

1.試験範囲を把握し、重要なポイントを重点的に学習する。

2.過去問や模擬試験を解いて出題傾向を理解し、実践力を高める。

3.定期的な復習と効果的な記憶法を使って、自信を持って解答できるよう準備する。

なんて当たり障りのない返答でしょう。さすが完全無欠の究極のAIパイセンです。でも「なるほど!」とはならないですよね。

ここからは、私の1次試験に対するイメージ(妄想)の変化を話します。

初回の1次試験に敗北し、学習方法を変える事を決断したことで、択一式の試験(マークシート)に対するイメージも変わりました。

Before 「めちゃくちゃ真面目に勉強してるのに、なんでこんな鼻くそみたいな黒丸だけで合否を決められなきゃいけないんだゴニョゴニョ☓☓☓」

After 「黒丸の位置さえ6割正しければ、他は評価されないんだよね( ̄ー ̄)ニヤリ」

真正面から教材(彼女)を1から10まで理解に努めてから問題を解く(告白する)「誠実系男子」の勉強法から、ポイント(過去問と優先順位)を押さえて上手く7人の彼女と付き合う「チャラい系男子」の要素を取り入れる事で、徐々に学習効率が良くなっていきました。

次に択一式の「設問」のイメージを見ていきましょう。

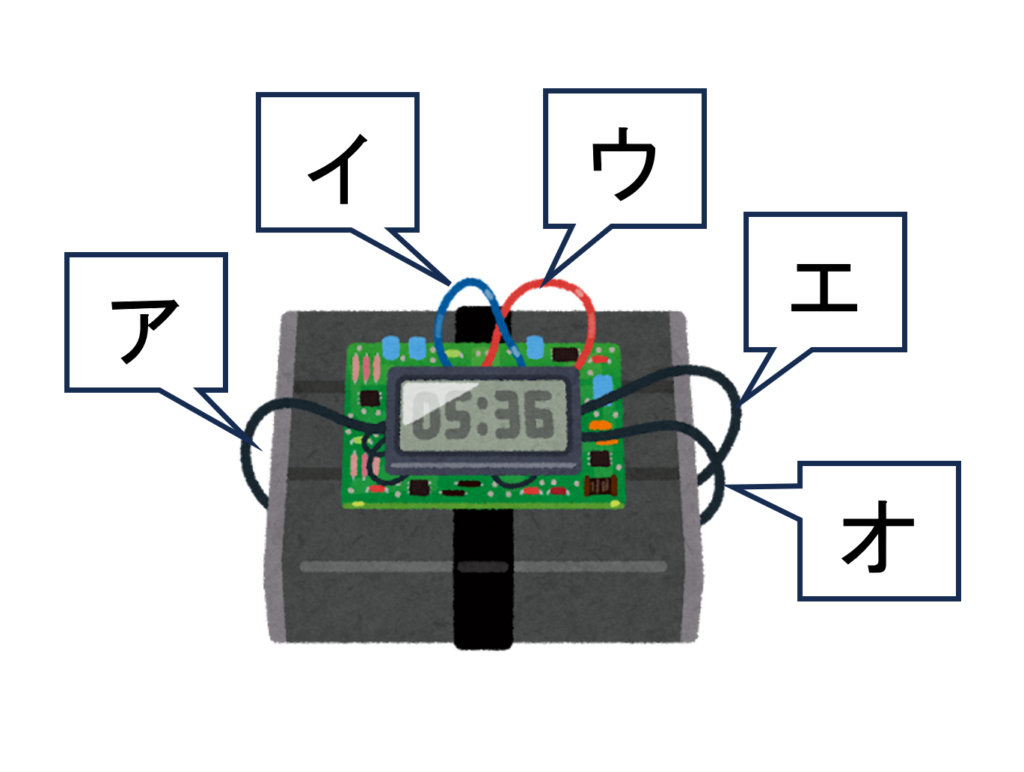

これは「ダイハード3(1995)」または「名探偵コナン時計仕掛けの摩天楼(1997)」に出てくる時限爆弾のイメージです。

迫りくるタイムリミットの中、消去法で配線を切っていき、最後に赤と青の2択でプルプルするやつです。(大抵最後は運任せになるんですよね)。

択一式試験の設問も4つか5つの選択肢を1つに絞ります。いかに記憶の箱から知識を引き出し、選択肢を削っていけるかが勝負の分かれ道です。

せっかく時間をかけてインプットした知識も、問題を解く時にすぐ使えなければ意味がありません。(イメージ:ドラえもんがひみつ道具を四次元ポケットから取り出すのに時間がかかる様子)。

脳の海馬から、引き出したい知識をすぐに引き出すトレーニングこそ「得点に直結する学習法」といえます。

伝えたいこと

1次試験は選択肢を絞る試験。知識をすぐに思い出すトレーニングが大事!

時限爆弾か、、、ワイにとっては「微笑みの爆弾」や、、、

でっ、ですよね!!(よくわからないから近づくのやめとこ)

インプットとアウトプットの具体的手法

前の項目では、「インプットとアウトプットが大事な理由」を説明してきました。この項目では「じゃあ具体的にどうすればいいの?」を説明していきます。

結論から言うと「引き出しやすい形でインプットして、高速でアウトプットを繰り返えす」です。

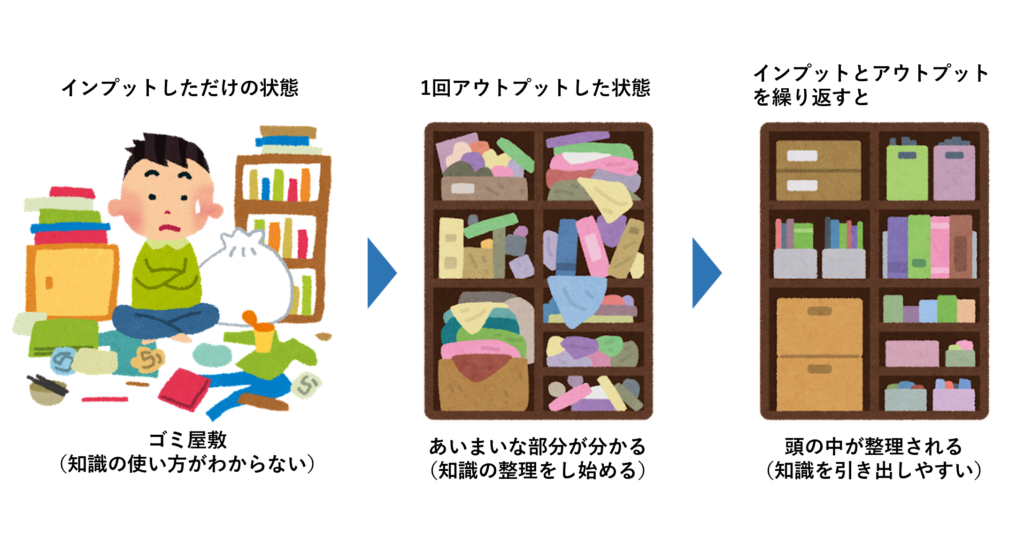

前述したとおり、試験で重要なのは「必要な時に引き出せる事」であり、インプットのポイントは「引き出しやすい形で収納すること」です。

突然ですが、あなたはの部屋は片付いていますか?「何がどこにあるのか」分からなくなる事はありませんか?部屋が整理されていて、その上でラベルやロゴ、色分けなど工夫するとわかりやすいですよね。

そして何度も取り出す物ほど、手の届きやすい場所に置いてあるはずです。目には見えませんが、脳内の記憶の箱も同じです。

インプット方法の一例(個人特性で覚え方の相性あり、自分に合った覚え方を模索する必要がある)

| 図や表などで情報整理して覚える。 |

| 自身の体験談などストーリーに関連付けて覚える。 |

| マインドマップにして関連性で覚える。 |

| 語呂にしてまとめて覚える。 |

| 写真やフレームワークをGoogleで画像検索して覚える。 |

| ★上記を全科目分、自分で作成するのは時間がかかるので、「一発合格まとめシート」の活用が超おすすめ★ |

アウトプットのポイントは「繰り返す事」です!しかし、毎日次から次へと新しい事を覚える必要があるので「繰り返す時間なんてないよ!」と思いますよね。

これはもう、隙間時間に差し込んでいくしかありません。毎日の隙間時間の積み重ねが大きな差を生みます。

出来る範囲で良いので積極的に取り入れていきましょう。

アウトプット方法の一例(恐らくアウトプットは個人特性による相性は関係無し)

| 書く | 白紙に前日学習したことを10分で書き出し、記憶が曖昧な部分を洗い出す。スピードを意識してブレストする。10分以上時間をかけない。 |

| 解く | 過去問を解く、前日に間違えた問題を再度解く。暗記カードを活用する。 |

| 喋る | ぶつぶつ1人言で言語化。家族・知人に喋る。 |

| 思い出す | 頭の中で反芻(はんすう)する インプットした情報を整理する(部屋の片づけのイメージ)昨日覚えた事、一昨日覚えた事、その前に覚えた事、まで遡っていく。 |

伝えたいこと

記憶は思い出した回数が多いほど定着しやすい。暇さえあればアウトプットすべし。

とりあえず、やってみなはれ

とりあえず、やってみる

「暗記に関する」超優良記事

暗記に関する超優良記事をまとめました。これらの記事は私の1次試験合格を力強く後押ししてくれました。

【こんな人におすすめ】記憶のメカニズムを深く知りたい方

【こんな人におすすめ】自分のインプット特性を知りたい人

【こんな人におすすめ】語呂を使って暗記したい方

【こんな人におすすめ】効果的な暗記カードの作成方法を知りたい方

【こんな人におすすめ】暗記カードをすぐに使いたい方(ブログ上で1問1答ができます)

【こんな人におすすめ】過去問の皿回しを効率化したい方

【こんな人におすすめ】画像付きの暗記カードを作成したい方(iPadが無くても、iPhoneで作成が可能です)

【こんな人におすすめ】コストとタイムパフォーマンスの両方を求める方

ほな頑張りや

あ~りぃ・が・と・ご・ざ・い~~ます♬「微笑みの爆弾(1992)」

最後に

本日は「思い出すこと」にフォーカスした内容でした。頭を使うのは、運動をする事と同じで疲れますよね。集中して勉強を続けるためには、ほどよく休憩や睡眠をとって脳を休ませるのも大事です。

集中できる学習のリズムを作って、サクサクと勉強を進めていきましょう!

明日はAZUKIです!AZUKIさん、診断士試験にオススメの本ってありますか?

中☆小☆白書

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)