覚え方の前に知っておきたいこと by にに

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

知彼知己者、百戦不殆(彼を知り己を知れば百戦して殆うからず)

かの有名な『孫子』の中の一節です。相手のことを知って、自分のことも知っていれば100回戦っても負けることはない、という意味です。『彼を知り-』のところは、『敵を知り-』という言い方もよくされます。

あ、申し遅れました。今日の担当は にに です。

ちなみに上記の孫子の言葉には続きがあって、『不知彼而知己、一勝一負。不知彼不知己、毎戦必殆。』(彼を知らずして己を知れば、一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば、戦う毎に必ず殆うし。)だそうです。

敵と己の両方を知れば知るほど、戦に勝てる可能性も上がってくるってことですね。

中小企業診断士試験においては、彼(敵)はもちろん試験です。「彼を知る」とは、試験制度だったり、出題範囲だったり、過去問だったりを知ることでしょう。ひょっとしたら、出題委員を知るとか、世の中の流れを知るなんていうことも含まれるかもしれません。

では、百戦して殆うくならないために必要なもう片方、「己を知る」とはどういうことでしょうか?

これについての一つの答えは、私の自己紹介の回で少しお話ししています。

自分の強みや弱み、目標や投入できるリソースを自己分析して、それに合わせた戦略を立てることは重要です。

13代目スタート! 〜ご挨拶&自己分析に合わせた戦略を立てよう〜 by にに

まだ読んでない方はぜひ!

手前味噌が過ぎる

上記の記事では戦略レベルの「己を知る」をオススメしていますので、今日はもう少し小さいレベル、日々の学習においての「己を知る」をお伝えしていこうと思います。

「○○の覚え方」の前に知るべきこと

試験勉強をしていると、「○○の覚え方」というものをたくさん目にしたり聞いたりします。

もちろん、要点が簡潔にまとまった「覚え方」は学習を進めていくうえで有用です。私も受験生時代には大変お世話になりました。でも、それを活用する前にちょっと考えてみてほしいことがあります。

突然ですが、昔のこと、なんでもいいので思い出してみてください。

・・・(ちょっと待ってみます)・・・

何を思い出しましたか?

私は、某県の山奥にある実家の2階からみた風景や、夏休みに公園でお年寄りと一緒にゲートボールをしていた光景を思い出します。どの光景も、自分が見ていたもの、あるいは自分もその中にいる俯瞰的にみた画像、といった形でよみがえってきます。

ににが思い出す光景

妻にも同じことを聞いてみました。

昔のこと何か思い出してみて

幼稚園のお泊り会で、テンション上がって友達に飛び蹴りしてた

(と、飛び蹴り・・・)そのときの何を思い出した?

蹴り応えとか

思い出した光景の是非はさておき、妻は感触で昔のことを思い出すようです。つまり、人によって思い出し方が違う、ということです。

「思い出し方」を知る

試験を受けるときは、問題に解答しなければなりません。それはマークを塗ることだったり記述することだったりするわけですが、そのときにやることは、それまでの学習で覚えてきた論点を思い出すことです。

つまり、事前の学習においては、本番で思い出しやすいように覚えていくことが重要です。

さっき思い出してもらった昔のこと、それ自体は何でもよいですが、それの「何を」思い出したかが大事です。

私は、「自分が見ていたもの、あるいは自分もその中にいる俯瞰的にみた画像」といった画像で思い出すタイプで、妻は「飛び蹴りの蹴り応え」といった体の感覚で思い出すタイプのようです。

ほかにも、そのときに誰かと話したことや周囲の音など、耳から入ってくる情報で思い出す人もいるかと思います。

タイプ別オススメの覚え方

画像で思い出すタイプ

このタイプの方にオススメなのは、「要点を図や表にまとめる」覚え方です。

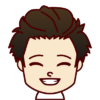

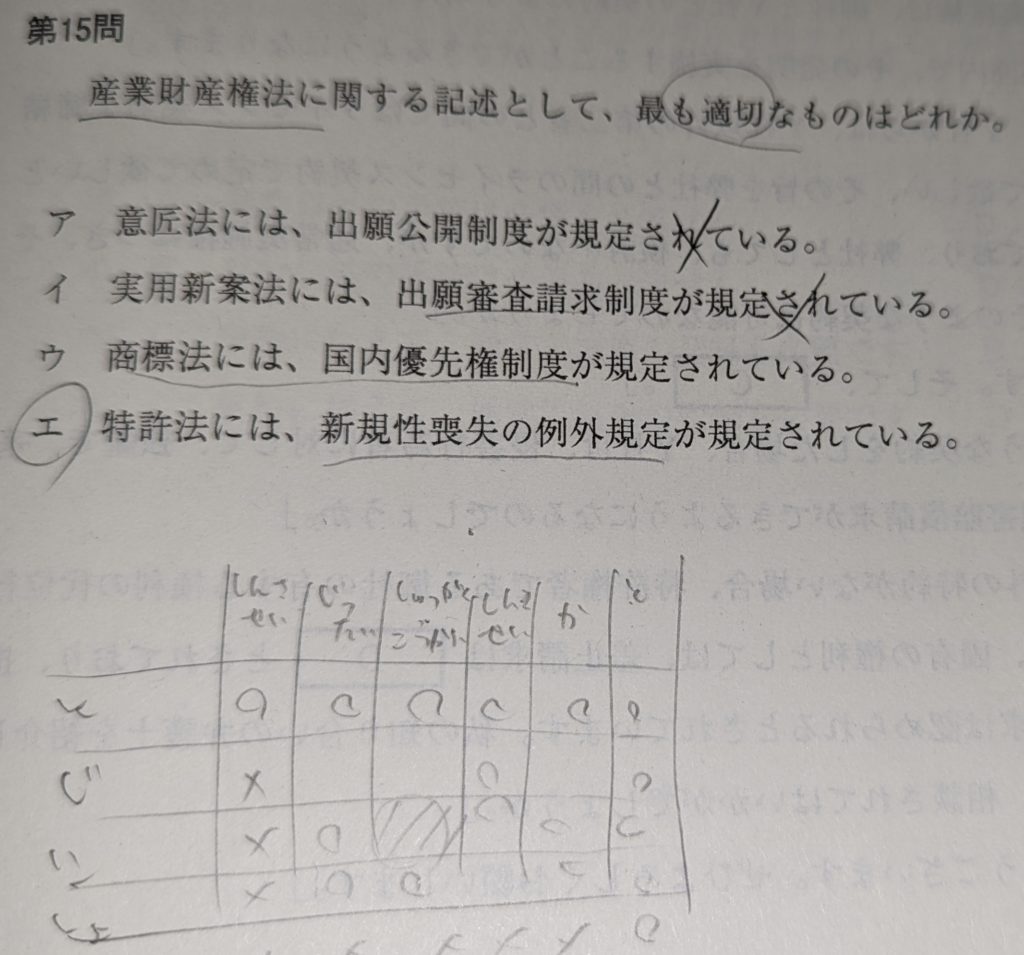

私がこのタイプなので、私が実際に使っていたファイナルペーパーの一部を公開します。経営法務の産業財産権法について、いろいろな制度があるかないかをまとめたものです。

字が美しくないのはご容赦ください

自分で見るだけだと思っていたからです

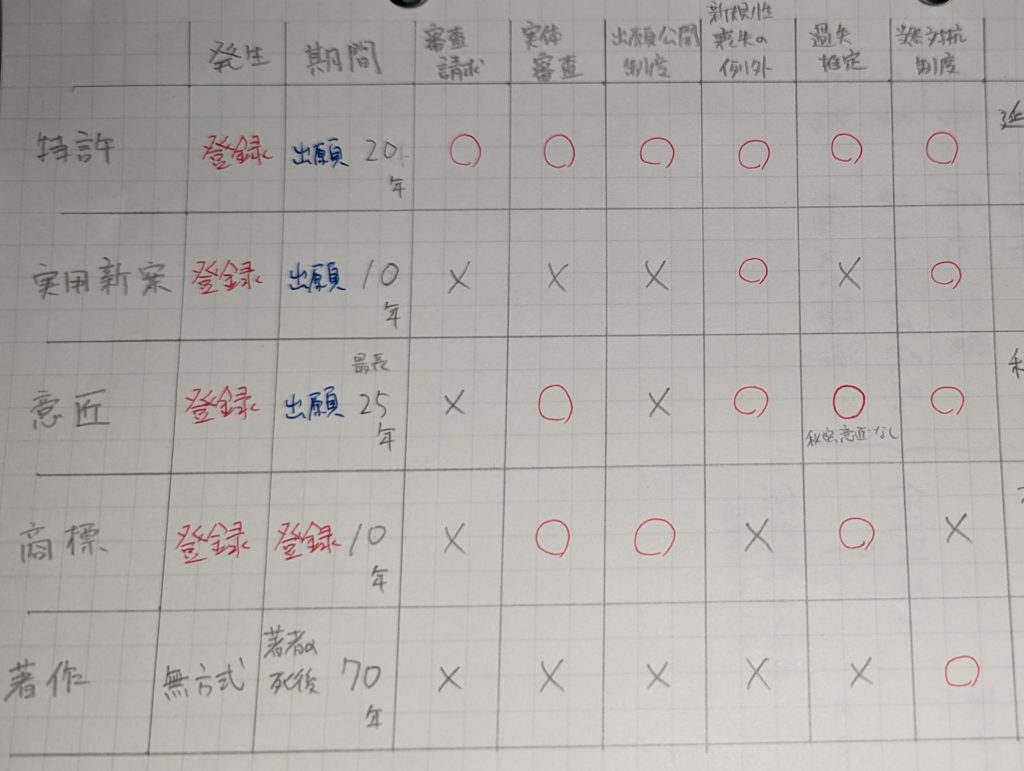

これはファイナルペーパーそのものですが、私の頭の中ではもっと単純化され、こんな風になって記憶されていました。

○×よりもっと視覚的に、色で記憶していたんですね。

ちなみに縦軸と横軸は、縦軸→テキストに出てきた順、横軸→実際に申請したときの時系列(と自分が思い出しやすい)順、という感じで別途覚えていました。

そして令和3年の1次試験で、実際にこの分野の問題が出題されました。

本邦初公開、そのときの問題用紙も公開しちゃいます。

字が美しくないのはご容赦ください

公開するなんてゆめゆめ考えていなかったから、です

このとおり、覚えた画像をそのまま思い出して、実際に書いています。ちゃんと自分の「思い出し方」に合わせて覚えることができていて、正解することができました。

体の感覚で思い出すタイプ

このタイプのかたは、覚えるときに体をいっしょに動かすことがオススメです。

典型的には、「書いて覚える」ことでしょうか。ほかにも、覚えたいことを声に出して音読する、散歩しながら講義の音声を聞くといった方法も有効でしょう。

ちなみに妻がこのタイプですが、試験勉強での覚え方は「ひたすら書く」だったそうです。

耳から入ってくる情報で思い出すタイプ

このタイプのかたの場合、そのまんまですが「聞いて覚える」のが有効です。

講義の音声を聞いたり、自分で要点をまとめたものを録音して聞いてみたりすると良いでしょう。

お仕事をされているかたなら、通勤の時間を有効に使うことができるのでちょっとうらやましいです。

私も通勤時間は耳から学習をしていましたが、効果はそれほどでもなかったように思います。

下2つは、私がそのタイプじゃなかったので薄めの紹介となってしまったことをお詫びいたします

おわりに

前述したとおり、「覚え方」は道場の過去記事をはじめ、いろいろなところから発信されています。それらを有効に、効率的に自分のものにするためにぜひ自分の「思い出し方」を把握してみてください。

ちなみに、冒頭で孫子の有名なフレーズとそのあとに続く言葉を紹介しましたが、あのフレーズにはその前もあり、このようになっています。

故知勝有五。知可以戰、與不可以戰者勝。識衆寡之用者勝。上下同欲者勝。以虞待不虞者勝。將能而君不御者勝。此五者知勝之道也。

孫子 謀攻篇

「勝利を知るのに五つの方法がある」から始まる一節です。詳細な訳は割愛しますが、「以虞待不虞者勝」は「虞を以て不虞を待つ者は勝つ」で、「万全の備えをして、備えをしていない敵がやって来るのを待つならば勝つ」という意味です。

来たる試験に対し、万全の備えをして待ち構え、勝ちをつかみとりましょう!

みんな、応援してるで。

明日はまんの登場や。楽しみやな。

なぜ関西弁・・・?

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)