どうする対策 ~第4回「出題予想付き!中小企業政策の勉強方法」~ by さや

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆さん、こんにちは!

戦略的2年合格の「不惑の自称ストレート生」さや です。(何ソレ?!と思われた方はコチラ)

今日から5月🎏。

「慌ただしく過ごしているうちに、気付いたら4月が終わっていた。。。」という方もけっこういるのではないでしょうか?

疲れが出やすい時期でもあるので、皆さんくれぐれも体調には気を付けてくださいね!!

さて、今回は、前回(中小企業白書の勉強方法・暗記方法)に引き続き、「中小企業経営・政策」に関する記事です。

前回お伝えできなかった中小企業政策パートの勉強方法をお届けしたいと思います。

時間の無い方は、目次を「OPEN」して気になる箇所だけ読んでくださいね!

「最強」とは何か?

| この章は飛ばしても全く問題ありません。(中小企業経営・政策にも別に関係ありません) 早く本題の話してよ~という方はコチラでジャンプ! |

皆さん、「お城」は好きですか?

わたしの過去の記事を読んでくれた方はご存じかと思いますが、わたしは武将やお城が好きで、日本100名城・続100名城巡りをライフワークにしています。(福井県にある丸岡城というお城の百口城主をやっていて、入城料が一生無料なのが小さな自慢です🏯)

そんなわたしが楽しみにしているテレビ番組の一つが、NHKの「日本最強の城」。

不定期放送なのですが、第14弾(けっこう続いている!)の放送日が明日5月2日(火)19:30~で、いまから楽しみにしています。

「“最強”の定義って?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、毎回いくつかテーマがあって、それに沿って選出されているのです。

例えば、

・ディフェンス力が高い城(上田城、知覧城など)

・フォトジェニックな城(白河小峰城、犬山城など)

・ミステリアスな城(岡山城、石垣山城など)

若干「???」なテーマもありますが、いろんな「最強」があるよねーと思い、毎回楽しく視聴しています。

これって、”城”と”人”を入れ替えても成り立つことで、どんな人が「強い」かは、場所・場面・状況などによってそれこそ変わるとわたしは思っています。

なので、受験勉強においても、皆さん一人ひとりの特性が「強み」として発揮される場面がきっとあるはずです!!

(おおざっぱ→細かい論点に深入りせずドンドン進める、心配性→先回りして計画を立てることができる、など)

勉強が思うように進まないと弱気になってしまうときもあると思いますが、そんな時こそ

〇〇の面では、わたしは最強!!

と自分を鼓舞して頑張ってもらえればと思います!

前置きは以上!

ここから本編です。

結局どうすればいいの?

結論からいうと、

最新のテキストを使って、中小企業施策利用ガイドブックなどの公式情報(中小企業庁サイトの情報)を併用しながら勉強しましょう!

ということになるのですが、それも味気ないですし、

それは分かってるんだけど、量が多くて頭に入ってこない。。。

そもそもガイドブックっていつのバージョン?

白書と同じく前年発行のもの?

とお困りの皆さん(と過去のわたし)が目に浮かびますので、順を追ってお話ししていきたいと思います。

では早速、「出題範囲」からいってみましょう!

出題範囲

■ どこから出題されるのか?

試験案内を確認すると、中小企業政策パートについてはこのように記載されています。

① 中小企業に関する法規と政策

中小企業関連法規、中小企業政策の体系と内容(経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポート、相談・情報提供)、中小企業支援事業の実施体制と政策、中小企業経営と施策活用② 中小企業政策の役割と変遷

令和4年度中小企業診断士 第1次試験案内

え、こんなざっくり。。。?

さっき「ガイドブックも併用しましょう」って言ってたけど、ガイドブックのガの字もないよ?

と思ったアナタ!

わたしも全く同じことを思ったのですが、中小企業庁発行の「中小企業施策利用ガイドブック」の目次は、実は黄色のアンダーバーをつけた部分と一言一句同じなのです。

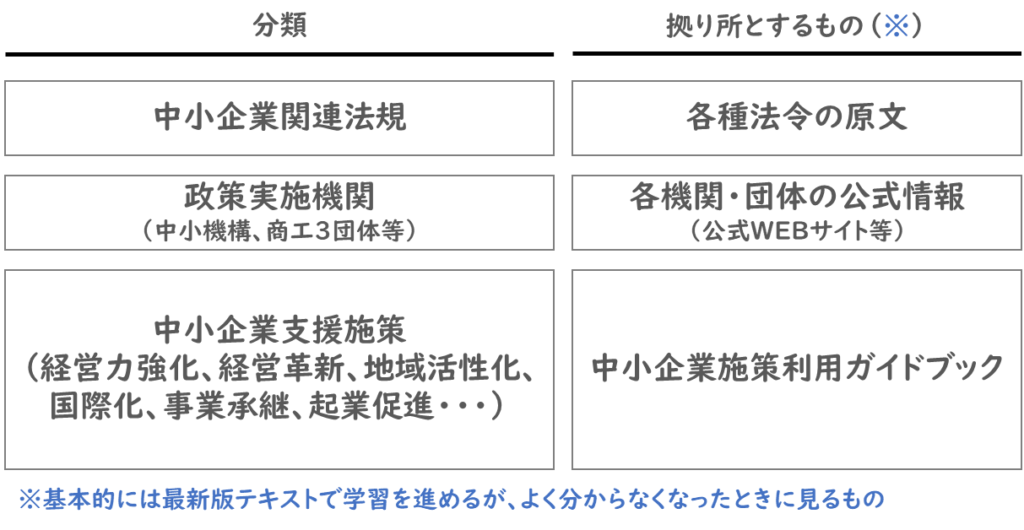

これも踏まえ、わたしは出題範囲を以下のような分類で捉えていました。(あくまでわたしの個人的な分類です)

■ 政策はいつの時点のものが出題されるのか?

これは、試験案内に答えが書いてありました。

法令に関する問題については、原則として、中小企業診断士試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題します。

令和4年度中小企業診断士 第1次試験案内

なので、ガイドブックは最新のものを参照するようにしましょう!

2023年度版のガイドブックは、既に中小企業庁のWEBサイトにアップされているので、そこから入手して下さい。

中小企業庁:中小企業施策利用ガイドブック (meti.go.jp)

さて、ここで注意が必要なのが、市販のテキストです。(予備校・通信講座も含む)

多くの市販テキストは、発行時期の都合上、最新の法令・政策を取り込めていない可能性があります。

最新の法令・政策を踏まえた情報は、各出版社の公式サイトに「正誤表」のような形で載っていることが多いので、必ず確認するようにしてください。

ただ、

試験直前まで「最新の情報」を追わなければいけないの。。。?

かというと、そんなことはありません。

なぜなら、市販テキストに最新の法制・政策を取り込めないのと同じように、試験問題にも制作→印刷のリードタイムがあるからです。

実際、令和3年の中小企業経営・政策の第24問は、試験日時点の政策に照らし合わせると選択肢に正解が無いとして、没問(採点対象外)になっています。

もちろん断言は出来ませんが、6月くらいまで押さえておけば十分ではないでしょうか。

続いて、勉強の進め方について!

勉強の進め方:中小企業関連法規・政策実施機関

■ 頑張って覚えるしかない

「これを言っちゃあオシマイ」なのですが、中小企業関連法規・政策実施機関(中小企業基本法、小規模基本法、中小機構、商工3団体、金融機関等)は頑張って覚えるしかないと思っています。

暗記の仕方は、はっしーの記事も是非ご参考に!

雑な案内で申し訳ありません。

このあとのパートでは、出題予想もしてみたので許してください。

勉強の進め方:中小企業支援施策

中小企業支援施策は、中小企業関連法規や政策実施機関とは異なり、それなりにストーリーがあって覚えやすそうだったので、前回の記事で紹介した白書の勉強方法と同様に「森を見て、木を見て、枝葉を見る」方式で進めていきました。

なお、この方法は王道でもなんでもなく「自己流」なので、あくまで参考として下さい。

■ 森を見る:中小企業白書

まず、大大大前提として、各種機関が(国が)中小企業を支援するのは、企業数ベースで99%超を占める中小企業に頑張ってもらって、国力を高めるためです。

国としては、中小企業には経営力を強化して利益は従業員に還元してほしい(=国民の生活水準を上げてほしい)し、投資をして技術力を磨き、国際競争力を高めてほしいし、外貨を獲得してほしいし、地域経済も活性化してほしいし、どんどん起業してほしいし、後継者がいなくて廃業なんてとんでもないのです。

その前提に立つと、政策・施策で解決すべきは「これらのめざす姿」と「中小企業の現状」とのギャップです。

わたしは、その把握に「中小企業白書」を用いました。

前述のとおり、政策パートは「試験日に施行されている法令」が出題対象となるので、白書も最新版を確認しています。

ただし、前回の記事にも記載の通り、中小企業白書パートは前年度発行の白書(2023年の試験の場合、2022年版)がメインなので、2年分をしっかり把握するのは現実的ではありません。

ここで最新の白書を確認する目的は、あくまで「中小企業が直面している内外環境の変化」や「抱えている問題」といったトレンドの把握なので、世界観・ストーリーが分かればよいだろうと思い、ニュースリリースと概要(PDF)、解説動画の視聴のみに留めました。(詳細は前回の記事をご参照ください)

22年版白書の柱となっているテーマ

新型コロナウィルスや物価高騰、人手不足など、外部環境が厳しさを増す中、ウィズコロナ・アフターコロナの各フェーズにおいて、事業者にとって必要な自己変革に向けた取り組み。

23年版白書の柱となっているテーマ

引き続き厳しい状況にある中、事業者は、価格転嫁に加え「国内投資の拡大、イノベーションの加速、賃上げ・所得の向上の3つの好循環」を実現していくことが重要。

■ 木を見る:中小企業対策関連予算

続いてストーリーの把握。

「企業の思いは予算にあらわれる」というのをどこかで聞いた&日々の仕事で実感している部分もあるので、方向性の把握にあたっては、中小企業庁サイトの予算情報を確認しました。

何気なく開いたページだったのですが、ざっと眺めるだけでも「いま、どんなことが重要視されているのか」を感じ取ることが出来ました。

赤枠部の「課題認識と対応の方向性」に書かれている「成長と分配の好循環」は、23年度白書のテーマ「3つの好循環」そのものに思えますし、チラシとして載っている「生産性革命推進事業」「大胆な賃上げに取り組むみなさまへ」も、「3つの好循環」の内訳(国内投資の拡大、イノベーションの加速、賃上げ・所得の向上)とリンクしている感じがしませんか?

なお、この段階では各補助金の細かい内容は一旦置いておき、方向性・ラインナップを把握する程度でよいと思います。

■ 枝葉を見る:各種テキスト・問題集

細かい論点の確認や暗記にはテキスト・過去問題集を使い、消化不良になったり疑問に思ったところは「中小企業施策利用ガイドブック」や中小企業庁サイトをサブ教材代わりに参照していました。

ここまで色々述べてきましたが&これを言うと元も子もないのですが、予備校・通信講座・市販のテキストは、試験の傾向やトレンドが研究されたうえで要点をギュッと凝縮して作られているものなので、結局はじめからこれらを使って学習するのが高効率と思われます。

ただ、テキストを見た時に「数ある支援施策の中でなぜこの論点が頻出なのか」「なぜこの施策が出題予想されているのか」に違和感を感じることなく学習を進めることができたのは、森を見て木を見る(世界観・ストーリーを把握する)というステップを踏んでいたおかげだと思うので、わたし自身は少し回り道をして良かったかなと思っています。

すでに勉強を始めている方で、テキストでの施策暗記にモヤモヤを感じている方は、試しに白書や予算を見てみると、そのモヤモヤが少しだけ晴れるかもしれません。

勉強の進め方はここまで!

最後の章では少しだけ「予想」しちゃいます!

23年度試験の出題予想

中小企業政策は、暗記がキツイとはいえ出題範囲をある程度絞ることが出来て高得点も狙えるパートだと思うので、個人的には「ヤマはり」はあまりおススメしません。

ただ、この記事を読んでいるのが試験1週間前で

とにかく時間がない!!!

という方もいるかもしれないので、「出る保証は一切なし!」という前提付きで、わたしが思う「出るかもポイント」を5つ紹介します。

なお、ピックアップは以下のような観点で行っています。

- 「森を見る」パートで見た白書、「木を見る」パートで見た予算ページとリンクしている

- 直近で何かしらの変化があった

- 当面続く(時限措置であっても、”23年度限り”とかではない)

信じるか信じないかはあなた次第!

インボイスについては、そのうち誰かが書いてくれる予定です。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました。

白書パートも政策パートも暗記がキツイとは思いますが、背景にある「事情」を押さえておくと正解を絞り込めることもあるかもしれません。

テキストで学習する前の一手間、加えてみてはいかがでしょうか。

料理も下ごしらえが大事!

ブログ更新は火曜定休なので、明日はお休み!

明後日は トロオドン です。

2次試験関連の記事を準備中とのこと!

トロさん、よろしくね!!

(今日はおまけ無いよ)

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

記事へのコメントについて

記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!

執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。

※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。

※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。

中小企業政策すごく苦手なので丁寧な記事に大変勉強になりました。

ぬくれおちどさん

こんにちは!

前回に引き続きコメントありがとうございます。

少しでもお役に立てたのならとても嬉しいです^ ^

中小は暗記が多くて大変ですよね。。。

わたしの場合は「背景を押さえる」という一手間を最初にやっておくことで頭に入りやすくなったので、よろしければお試しください!

ぬくれおちどさんの受験勉強、応援しています!!