【最後の渾身】まるわかり!事例Ⅱマーケティング知識総まとめ by masumi

こんにちは!masumiです。2次試験まであと20日、そろそろ自分流の解答プロセスが固まってきましたか?

今日の記事は事例Ⅱがテーマですが、試験対策にもなりますし、実際に合格してからも役立ちます。実務補習でマーケティング担当になったらぜひ読み返して欲しいです。

今回の記事は1次試験の内容が基本ですが、1次のテキストだけではよく分からなかったマーケティングの全体像をしっかり理解することで試験対策にもなり、診断士としてマーケティング支援にも役立つ、という考えの下に記事を書いています。

私は2次試験の勉強をするにあたり、1次試験の知識を2次で使えるようにするために「全知識」を活用する以外にネットで周辺知識を調べまくっていました。(今年より1か月多く勉強期間があったので。。)

1次のテキストだけでは解答の根拠を明確に伝えられなかったのと、あとはとにかく自分の中でうまく定義づけされていないワードを解答に書きたくなかったからです。

ということで今日の記事はマーケティング全体の知識のおさらいし、R2年度の事例Ⅱの解説もしていきたいと思います。

最後まで読んでくれた方にはお土産もありまーす(*´з`)

この記事でわかること

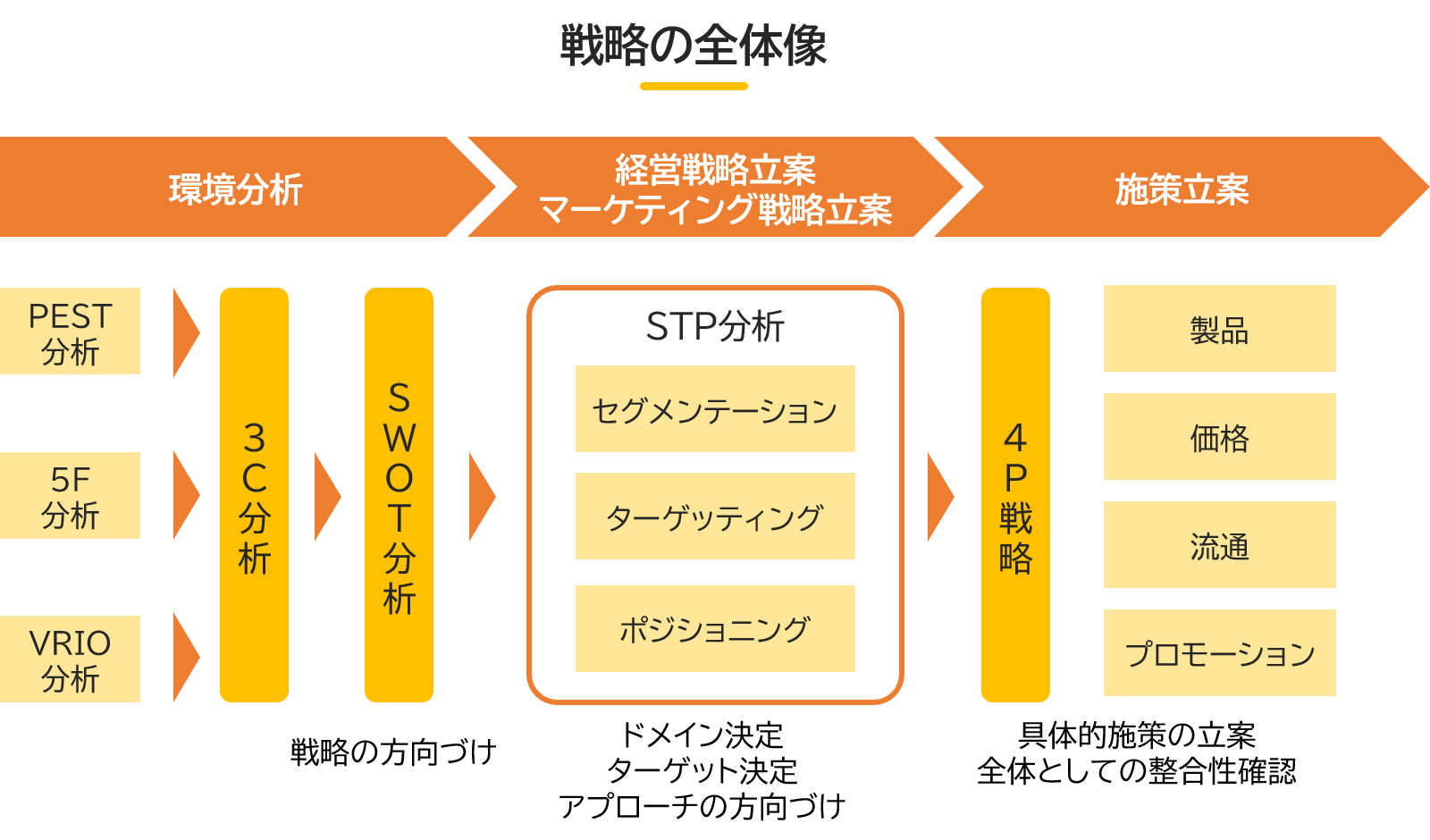

1.企業全体の戦略からマーティング施策を立案するまでの全体像がわかるようになる。

2.2次試験や実務補習で使われるフレームワークの目的と使い方がわかるようになる。

3.1,2により各設問で問われていることの理解が深まり、的確な解答ができるようになる。

この記事を読むにあたり、診断士にとって基本的な考え方『診断士脳』についての理解は必須です。合わせて読んでみてくださいね。

また、先日のターゲットとニーズはセットが基本、というこんちゃんの記事もしっかり押さえておいてください!

では早速いきましょう。今回は特別ゲストとしてB社の「び~社長」にお越しいただきました。び~社長は実はセミナーではすでに登場していますがブログは初登場です。

び~社長よろしくお願いします。一緒に勉強していきましょう。

どうも。び~です。販売力を強化したいんですが、なにせ今までカンを頼りにやってきたので「マーケティング」というものがよくわかりません・・・試しに安眠効果のあるハーブをネット販売したらなんかうまくいっちゃったりして。

ええそうです。R2年度の事例Ⅱとして中小企業診断士試験で取り上げられたんです。

あれ以来、島で「これび~ちゃんのことじゃない?」なんて声を掛けられるようになってね、ちょっとした有名人ですよ(笑)

こう見えてまだ50歳、まだまだこれから事業拡大していきたいです。

え、び~社長、50歳だったんですか、、

説明しよう。び~社長はわたしの後輩である。ほら、顔のテイストが同じじゃろ。

そしてび~社長は実は4つ子である。それぞれ会社を経営しているのだ。え~社長、し~社長、で~社長とな。

※あくまで架空の想定です(念のため)

では今日はこの3人でいってみよう~!

- 1. ホームルーム なぜマーケティング戦略が大切なのか

- 2. 1時間目 戦略

- 2.1. 戦略と戦術

- 2.2. 競争戦略

- 2.2.1. ポーターの競争の基本戦略

- 2.2.2. コトラーの競争地位別戦略

- 2.3. 成長戦略

- 2.4. ブランド戦略

- 2.4.1. ブランディング

- 2.4.2. 「ブランド基本戦略」と「ブランド採用戦略」

- 3. 2時間目 分析のフレームワーク

- 3.1. 3C分析

- 3.2. PEST分析

- 3.3. 5フォース分析

- 3.4. VRIO分析

- 3.5. SWOT分析

- 4. 3時間目 マーケティング戦略

- 4.1. STP分析

- 4.1.1. 商圏分析

- 4.2. 4P戦略

- 4.2.1. 製品戦略(Product)

- 4.2.2. 価格戦略(Price)

- 4.2.3. 流通戦略(Place)

- 4.2.4. プロモーション戦略

- 5. 4時間目 具体的施策の検討

- 6. ホームルーム まとめ

ホームルーム なぜマーケティング戦略が大切なのか

まず最初にマーケティング戦略がなぜ大事なのか、という点についてお話します。

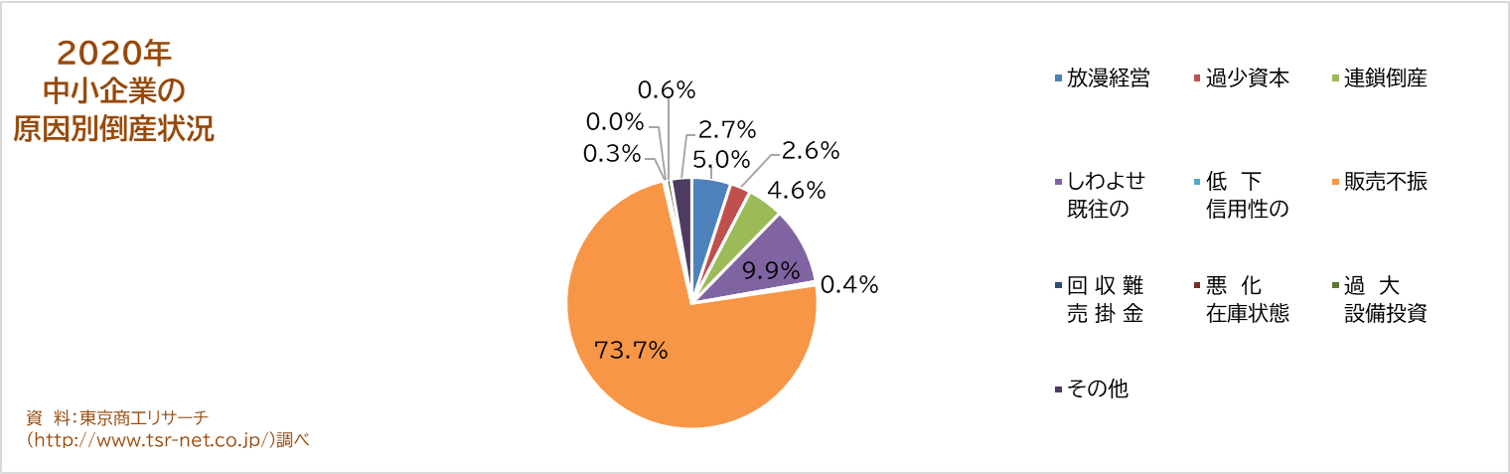

以下は2020年の中小企業の倒産理由の割合を表したグラフです。倒産件数自体は7,773件で、そのうち73.7%が販売不振が原因です。この結果から、販売力の強化は中小企業が事業を継続するにあたり最も重要な課題であることが分かります。

実務補習でも担当を2人つける場合がほとんどですし、社長からの事前の要望は、どうやって販路を拡大すれば良いか、どういうプロモーションが良いかなどマーケティング戦略に関することが多かったです。

ですので、中小企業の社長へのアプローチとして「販売力強化の支援やマーケティング戦略の立案ができます」はかなり有効で、これができる診断士の需要は高いです。

ということで、「事例Ⅱは苦手なんだよね~、他で点数稼げばいいや~」と言ってる場合ではないのです!

ちなみにこれらの話はほぼ私のデジタルマーケティングの師匠11代目 Tomatsu 先輩の受け売りです(^▽^;)

Tomatsu先輩は『デジタルマーケティングラボ』という研究会を立ち上げ、WEBマーケターとして活躍されています。

立ち上げから半年でメンバー70名を超えた人気の研究会です。

気になった方はトーマツの二刀流サラリーマンブログをチェック!

私含め道場メンバーも多数参加していますので来年入会をお待ちしています!

ではひとしきり新歓が終わったところで本題です!

1時間目 戦略

コンサルタントとして企業支援をする際にさまざまな『戦略』が必要となります。

2次試験でもたくさん『戦略』という言葉が出てきますね。では『戦略』とは何でしょうか。

戦略と戦術

説明しよう。

戦略とはウィキペディアでは「特定の目的達成のために、総合的な調整を通じて力と資源を効果的に運用する技術・理論である。ただし戦略の定義は時代・地域・分野によってその意味は異なる。」とある。(Wikipediaより引用)

そう、実は「戦略」はその背景によって意味が異なり、明確な定義が無いのです。

そこで企業に当てはめてみると、戦略とは「経営目標を達成するための方策や計画のことで、経営資源をどう配分するかも含まれている」と言えます。

また、混同しがちな「戦術」はその戦略に基づき行う具体的な方法のことを指します。

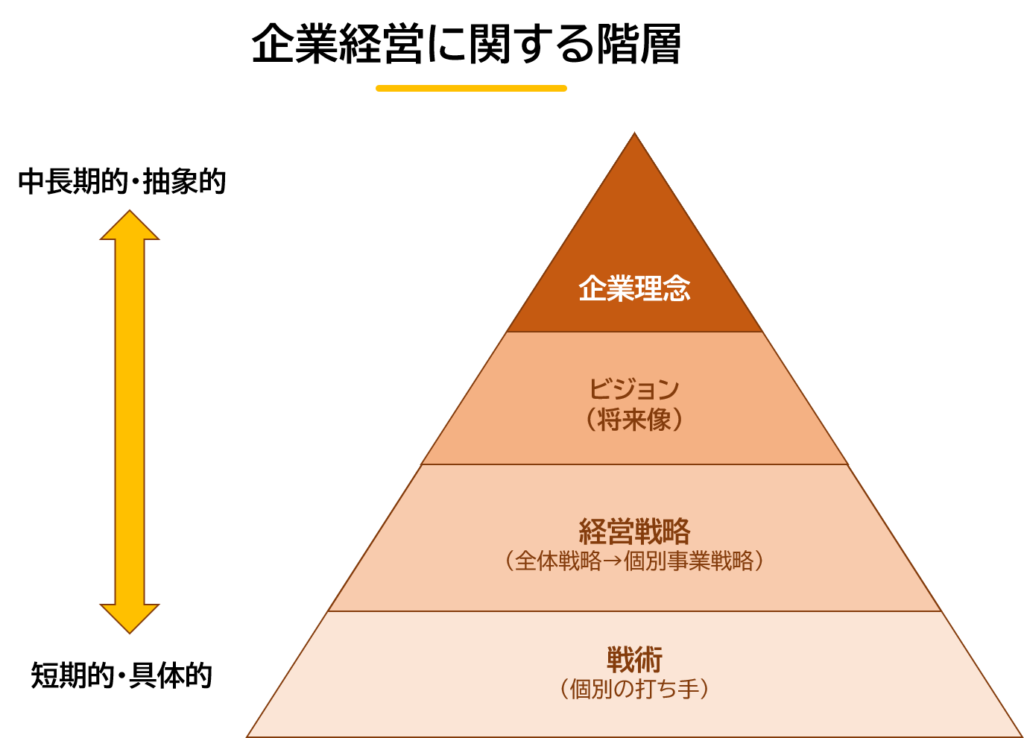

図にすると以下のようになります。(スライド1枚目)

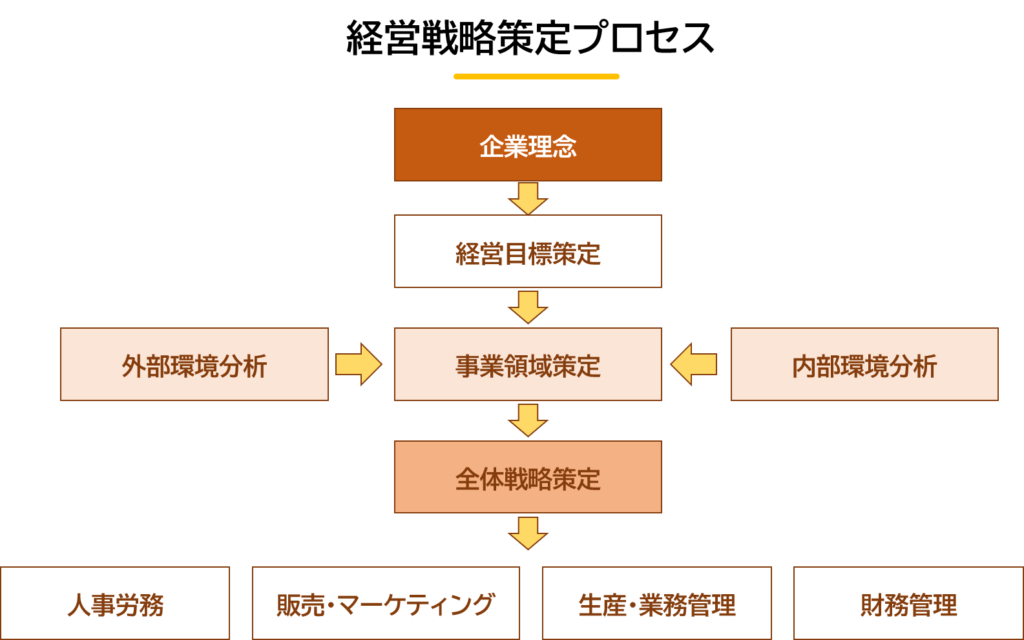

そして、目標達成に向かって効果的な戦略を立てるために分析が必要となるのです。(スライド2枚目)

ということで、2次試験でとにかく「分析せよ」という問題が出るのは戦略を立てるための準備だからです。

そして戦略を立てるということは中小企業の限りある経営資源をどう配分するか決めること、ということも認識ください。

では続いて2次試験でよく登場する戦略についてにおさらいしていきましょう。

競争戦略

ポーターの競争の基本戦略

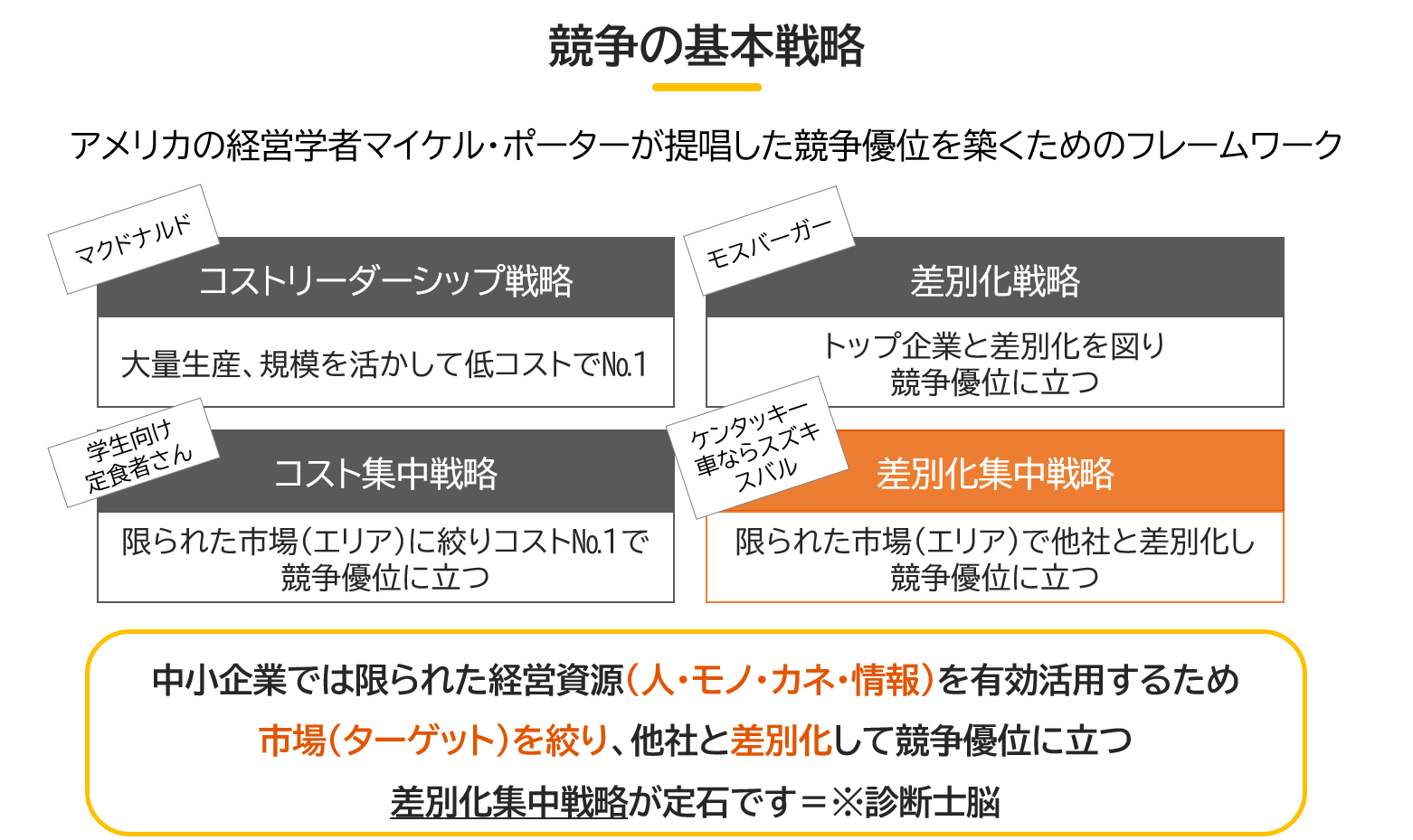

企業の戦略の基本となるのが競争戦略ですね。マイケル・ポーターの「競争の基本戦略」が浮かぶでしょう。

競争優位を築くためにどの戦略をとるかですが、みなさんご存じの通り中小企業の戦略の定石は『差別化集中戦略』となります。

理由は図の通り、経営資源が限られているからです。

それでも競争に勝つために市場を絞り、その市場のニーズに対応した製品やサービスを提供することで顧客に価値を感じてもらいます。その際、自社の強みを生かして差別化することが優位性を継続することになります。

このあたりは診断士脳の記事でしっかりインプットされていますね。

なるほど。これが中小企業が生き残るための戦略なんですね。しっかりこの薄い頭に叩き込んでおきます。

あ、今の笑うとこです。頭はもう気にしてないのでいじってもらっていいですよ~

なんと寛大な(笑)島のみんなから愛されるキャラクターなのが伺えます・・

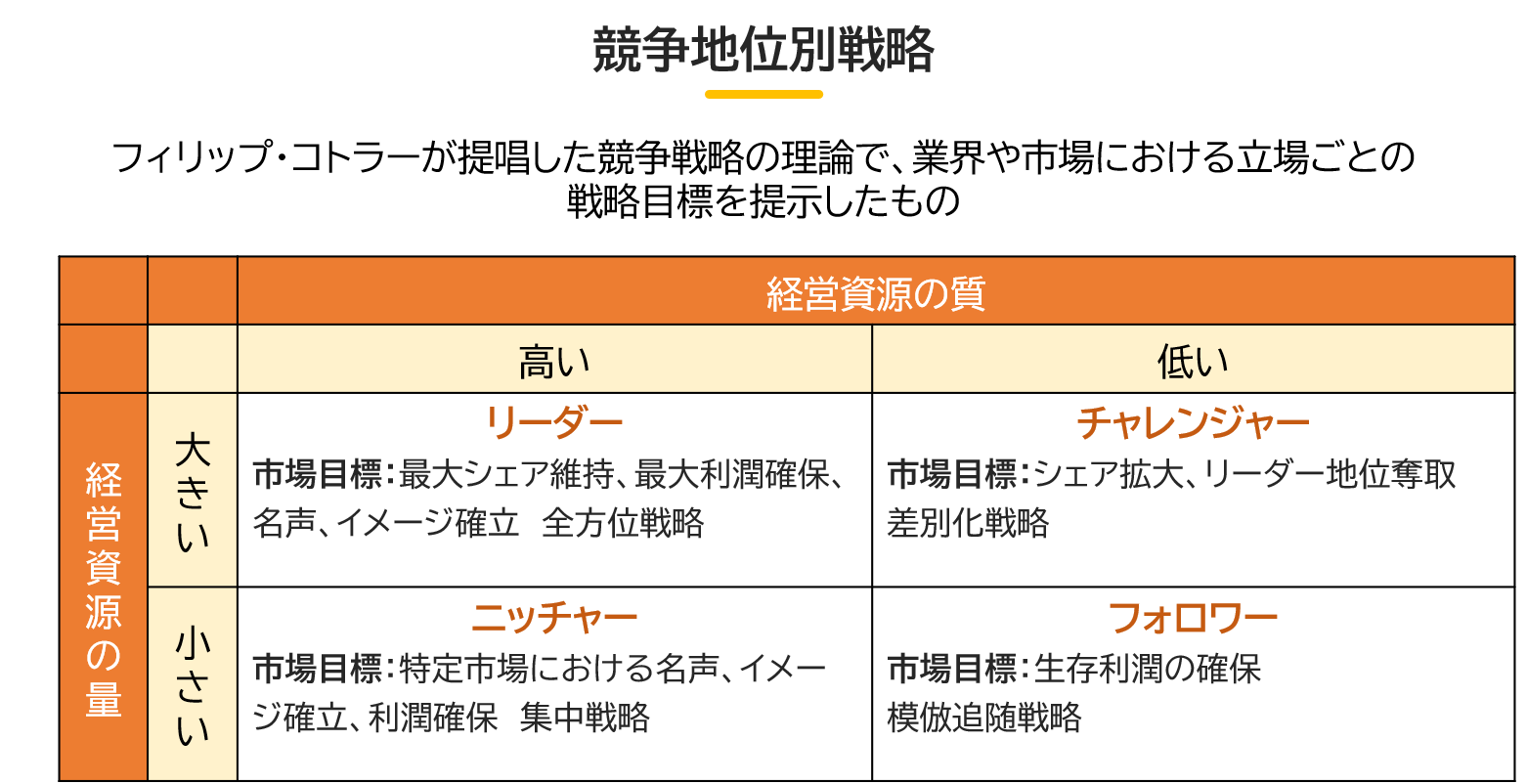

コトラーの競争地位別戦略

続いてコトラーの「競争地位別戦略」です。ポーターの競争戦略とも関連していますね。市場でどんな立場にあるかで戦略目標を表したものです。その際、経営資源の質と量を加味しています。

ここでも経営資源の少ない中小企業は『ニッチャー』を目指すことが定石ですね。

ニッチャーとは、市場は小さいくても特定の領域で独自の地位を築いて成功している企業のことです。

大手が本気で参入してこないような市場(=大手が対応できない顧客の細かいニーズ)に限られた経営資源を集中させて、高い専門性やブランド力を維持することで他社の参入を防いでいます。

リスクとしては、環境変化により市場が無くなってしまうことや、逆に市場拡大したときは市場がニッチでなくなり大手の参入を招いてしまう、といったことが挙げられますので、複数のニッチ市場を持ったり、市場を大きくしすぎない、などのリスク回避が必要です。

ちなみにフィリップ・コトラーもマイケル・ポーターも存命です。最近知りました。。

コトラー90歳、ポーター74歳です。

コトラー氏は10月22日に「BOXIL EXPO」という展示会で基調講演をされます。気になった方はこちらへ↓

第3回 営業・マーケティング展|BOXILEXPO2021(ボクシルエキスポ/ボクスポ)

成長戦略

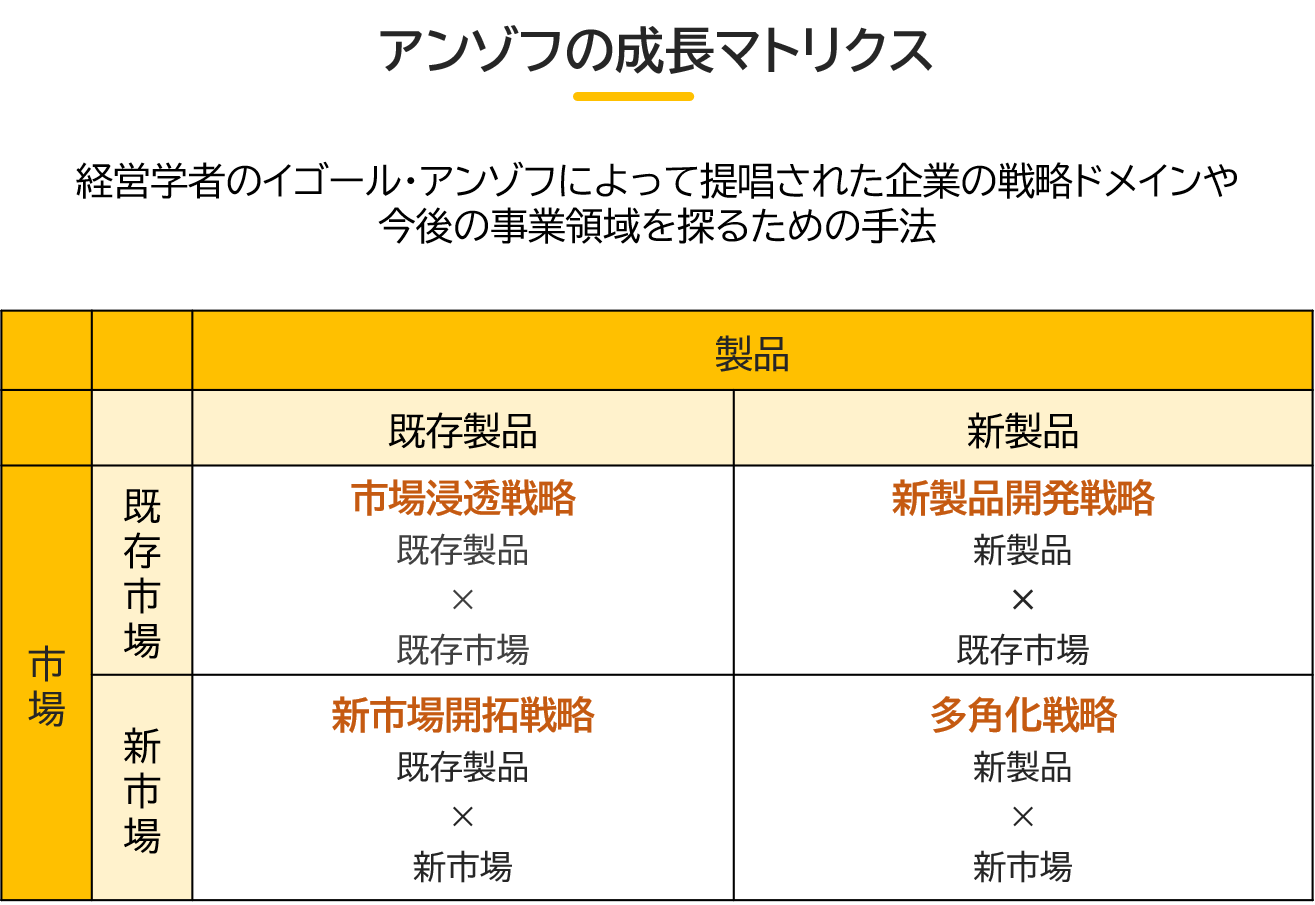

次に令和2年度にも登場したアンゾフの「成長マトリクス」です。

図にある通り、ドメインや事業領域を探るために「製品」と「市場」に分けて考えるというものです。

実は最初にこの「市場浸透戦略」を見た時

既存製品を既存市場に、て何も変わってないじゃん、これって戦略なの?

と思いました(笑)。

新しい製品、市場に手を出すのではなく、現状のままでシェアを拡大するイメージですね。

試験当日にこれが思い浮かばず、Ma.satoやにのみのように「アンゾフのバカヤロー( ;∀;)」と叫んだ人もいると思います。

しかしそんな状況でも二人とも60点を超えているので、多少のミスや分からない問題があってもなんとかなると思い、その時できる限りの解答を目指しましょう。(かくいう私も新製品開発戦略と正確に書けず、新製品戦略と若干間違っています。。)

令和2年度の各予備校の模範解答を見ると、解答は一意になっていません。それは「市場」と「製品」の捉え方がいろいろあるからだと思います。

与件文中には「ヘルスケア市場」という言葉が出てきます。これを市場の定義とするとB社が開発した安眠効果のあるハーブも同じヘルスケア市場の製品となり、既存市場になります。

一方、市場を「顧客・ターゲット」と捉えることもできます。その場合は取引先のZ社から直販で一般消費者に変わっていますので、新市場となります。

製品ついても同様ですね。同じ「ヘルスケア製品」とするか「ハーブYとは異なる製品」とするかで変わります。

ちなみにこの「アンゾフの成長マトリクス」は中小企業庁のミラサポPlusにも補助金虎の巻として解説されています。そりゃ試験にもでますね(笑)

事業再構築補助金の説明サイトなので多角化についての説明もあります。読んでおくと安心ですね。

この記事で書かれていますが、それぞれの戦略で大切なことは以下の通りです。

1.市場浸透戦略|製品の認知を上げたり、購入意欲を高めたりすることが大きな課題であり戦略の主な目的。

2.新製品開発戦略|既存市場のニーズに対応した製品やサービスを開発すること、競合と差別化できる製品やサービスを開発することが重要なポイント。

3.新市場開拓戦略|商品力はもちろん営業力・販売ネットワーク等の「売る力」が勝負を左右することも多い。

4.多角化戦略|マーケティングのコスト、製品・サービスの開発コストがかかりリスクがある。リスクがあっても新しい収益源を求める時、または求めなくてはならない時に、ハイリスク・ハイリターンの多角化戦略がとられる。

これを見ると、び~社長の戦略は(R2年度事例Ⅱ 第3問設問1)「新製品開発戦略」が正解だったのではないかな・・と個人的には思います。

いずれにしても市場と顧客をどう捉えたかが書かれていれば加点されたと思われます。

ここまでが企業の方向性を決める経営戦略です。

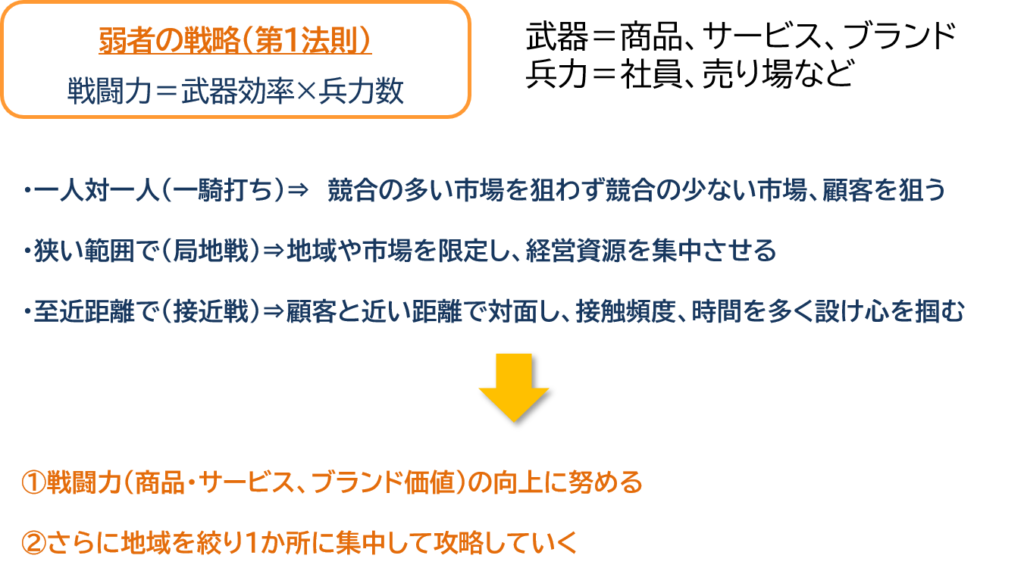

おまけに中小企業でよくとられるランチェスター戦略も紹介しちゃうぞい

試験で出たことは無いですが、中小企業の戦略として有名なもので「ランチェスター戦略」があります。

ランチェスター戦略とはトップシェア企業を『強者』、それ以外を『弱者』としてそれぞれに適した戦い方で競争に勝つという内容です。

なんか名前がかっこいいのでけっこう好きです。

経営資源の少ない中小企業が『強者』に勝つためには『弱者の戦略』をとることが大切です。

弱者の戦略とは大きく以下の通りです。

①一騎打ち(競合の少ない市場を狙う) ②局地戦(市場を限定する) ③接近戦(顧客との接点を密にとる)

「差別化集中戦略」「ニッチャー」の戦略になりますね。

ランチェスター戦略で成功した企業として「1,000円カットのQBハウス」「黒霧島」「アパホテル」「HIS」などが有名です。

これらの企業はトップシェア企業が目を向けなかったニッチ市場にターゲットを絞り、経営資源を集中してその市場でトップをとり、じわじわと市場を拡大し、全国制覇したという事例です。かっこいい!

気になった方は検索して調べてみてくださいね。

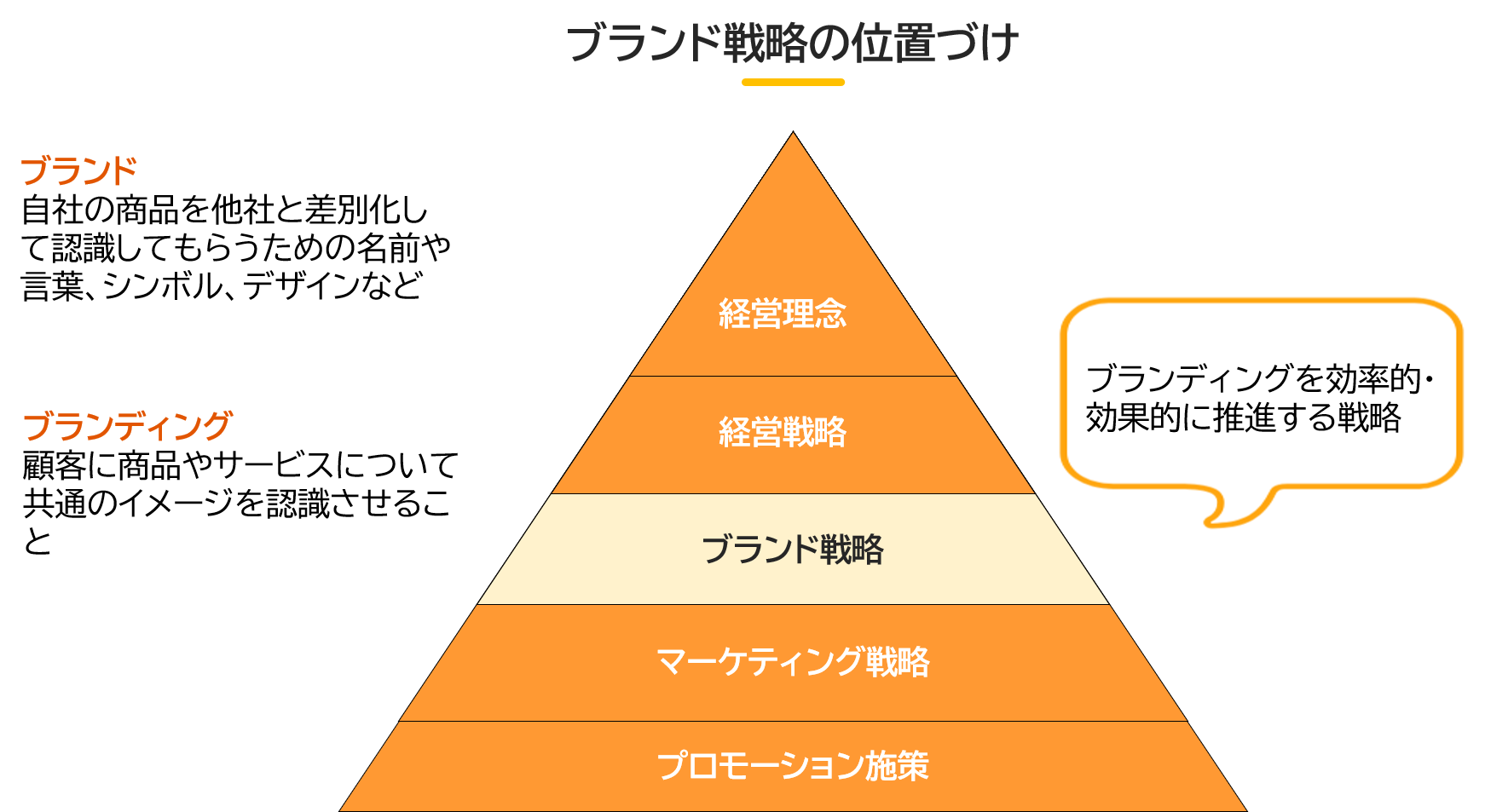

ブランド戦略

ブランディング

続いてはブランド戦略についてです。「ブランディング」という言葉をよく聞くと思いますが、ブランディングとは何でしょう。

説明しよう。 「ブランディング」とは顧客に商品やサービスについて共通のイメージを認識させることである。Appleといえばデザイン性が高い、高機能、コーラと言えばコカ・コーラなど、製品だけでなく企業イメージに深く関連している。それらを効率的に行うのがブランド戦略である。

そうですね。ですのでブランド戦略は、企業経営のレイヤーでいくと経営戦略と個別の事業戦略の間に位置しています。

(私も「レイヤー」を使うこともあります!)

ブランディングのメリットは以下の通りです。自社が「Apple」になったと思って考えると分かりやすいですね。

1.顧客からの信頼感(ロイヤリティ)を獲得することで、長期的な売り上げが見込める

2.多額な宣伝費用をかけなくても集客できる

3.新規顧客獲得がしやすくなる、営業しやすくなる

4.強気の価格設定ができる、利益率が上がる

わが社もAppleなみにブランド力があれば、離島フェアでハーブ麺とハーブクッキーに行列ができていたはずですね~

いや、どうでしょう・・顧客のニーズに合った商品開発が必要ですよね・・

ニッチャーの戦略のところでも登場していますが、中小企業にとって自社ブランドを認知してもらい、その価値を高め、差別化を図ることが重要です。

ブランディングによってブランド力が向上すると「指名買い」をしてもらえるようになります。これがひとつの目標です。

び~社長は「B 社とX 島のファンになってほしい、そのためにどうしたらいい?」と聞いていましたが(R2年度事例Ⅱ 第4問)まさにブランディングの具体的施策を聞かれていたんですね。

ブランディングの手法は様々ありますが、簡単な流れは以下の通りです。

①ターゲット・ポジショニングを決める(誰に?)

②ブランドアイデンティティを明確にする(何を伝えたいの?)

③ブランドを宣伝する(どうやって伝えるの?)

ブランドアイデンティティとは、「顧客にどう思ってもらいたいか」(=自社が大切にしていることや自社の個性)を表したものと認識していれば良いと思います。

これを分かりやすく伝えるために、ロゴやキャッチコピーなどがあります。

そのために、「自社や自社製品に他社と違ったどんな個性があるか」「どんな歴史やストーリーがあるか」「どんな価値を提供することを約束するか」などの要素で考えます。

わが社は①高品質と安全性にこだわり、地元X島に思い入れの強い会社です。②X島はとても美しく大自然を味わえ本当にいいところです。③島に来たら伝統のハーブ料理を味わえ、昔ながらの風習を体験できます。ということを伝えたいです。

素敵な会社で素敵な島だと伝わりますね。

ですのでR2年度事例Ⅱ 第4問では、ファンになってもらうために、「どうやって伝えるの?」(=施策)の他に「何を伝えたいの?」(=〇〇を訴求する)という内容が書かれている答案の採点が高かったのではないでしょうか。

「ブランド基本戦略」と「ブランド採用戦略」

ブランド戦略というとこの2つを思い浮かべる方もいると思いますが、こちらは企業のブランディングというよりはどんな商品展開をしていくか、製品ブランドをどうつけるか、を表した戦略です。

「ブランド基本戦略」はフィリップ・コトラーが提唱した分類です。製品カテゴリーとブランド名の新規性によって4象限に分ける考え方ですね。

一方「ブランド採用戦略」は製品ラインと標的市場の類似性を4象限で分けたものになります。

説明しよう。

と思ったけど、にのみにぶん投げよう。以下の記事でしっかり説明されているのでこちらを読むとよいぞ。

だいぶ理解が深まりましたね。いったんX島っぽい自然を見て休憩しましょう。

癒される~~~(´∀`)

はい休憩時間は終わりです。次に進みます。

2時間目 分析のフレームワーク

次はマーケティング戦略を立てていきます。その前に環境分析をしましょう。

以下の流れで考えます。

先に経営戦略の話をしていますが、環境分析をして経営戦略を立て、そこからマーケティング戦略に入っていくことになります。

戦略を立てる上で必須となる環境分析ですが、様々な角度から漏れなくダブりなく分析できるようフレームワークが多数あります。よく使われる(&試験でもよく登場する)ものをおさらいしておきましょう。

それぞれ、どんな目的があり、どんな時に使うと良いのかを確認しておくとよいです。

3C分析

マーケティングでは最もメジャーなフレームワークである3C分析です。

目的は、市場・顧客、自社、競合のそれぞれの分析からKSF(Key Success Factor:成功要因)の発見をすることです。

自社の強みを明確にし、成功に向けて進むべき方向性が見えるようになります。

3C分析では、客観的事実に基づいた内容を意識します。先に顧客を分析したうえで、競合と自社の違いを考えます。 競合他社のビジネスについて「結果」と「要因」の2軸で分析を行うと良いでしょう。

それぞれ、PEST分析、VRIO分析などのフレームワークも使いながら分析していきます。

環境分析だとよくSWOT分析が使われると思うのですが、違いは何ですか?

び~社長、いい質問ですね。

3C分析の主役は「顧客」であり、ニーズが最優先です。SWOT分析は自社の目標を達成するために「自社の視点」で見ているということです。

3C分析によって顧客のニーズに対して自社がどんな価値を提供できるかなどの強みをはっきりさせた上で、SWOT分析によって内部、外部環境の分析を行うとより論理的に分析ができます。

PEST分析

3C分析の市場を考える上でマクロ分析が必要ですね。そこでPEST分析を使います。

B社の場合だと、政治や技術に関する記載はありませんでしたが、経済:ヘルスケア市場の拡大、社会:地域活力の低下、消費者の健康志向 などが挙げられますね。

5フォース分析

つづいてミクロ分析の5フォース分析です。

自社に対する5つの脅威(業界内の競合、代替品の脅威、新規参入者の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力)を分析することで自社が収益をあげるために何が必要かを判断するのに役立てられます。

分析の目的は以下の通り、収益性の向上、新規参入や事業撤退の判断、経営資源の最適配分などです。

R2年度事例Ⅱでは、買い手の脅威のみ書かれています。

第2問で今後のB社の望ましい取引先を聞かれていますが、現在X社依存で買い手の脅威が大きいのでそれを小さくする方向にしたいということが分かりますね。

またまたポーターとコトラーが登場しましたね~。

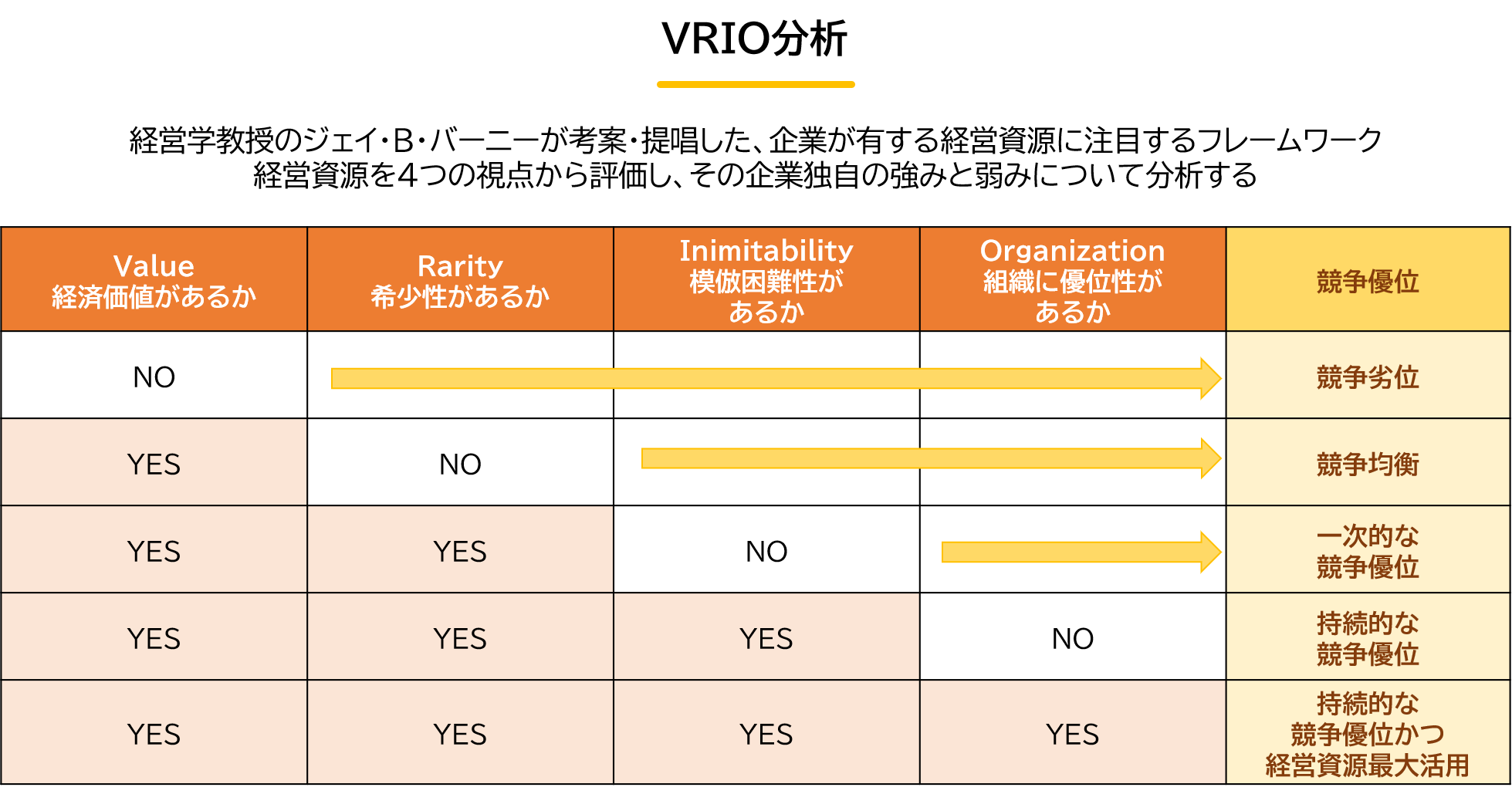

VRIO分析

続いてVRIO分析です。自社の強み、コアコンピタンスを発見する上で有用です。

び~社長、VRIO分析でB社の強みを考えてみましょうか。優位性が高い自社の強みは何でしょう。

はいっかしこまりましたっ!

①自生植物であるハーブの効率的栽培方法を開発したことでしょうか。乾燥粉末にまでするのは設備も整える必要があるので他社はなかなかマネできないと思います。出荷体制も整っているので組織的に資源を活用できていると思います。

②あとは美しい大自然で育った希少性の高いハーブという立地と製品の魅力もありますよね。

③それから手前みそですが、高品質、安全性を追求する私(経営者)の姿勢も強みですかね。えへへ。

まあ同じような社長はいるので模倣困難性は低い、、ですけど。

いい感じですね。

最後の「組織的優位性」というのは、さまざまな仕組みや制度まで含めて、経営資源が十分に活用される組織になっているかどうかということです。

他社がマネできない経営資源を持っていても、それがうまく活用できる体制が整っていない、その強みを認識していない、など十分活用できていない場合もありますね。

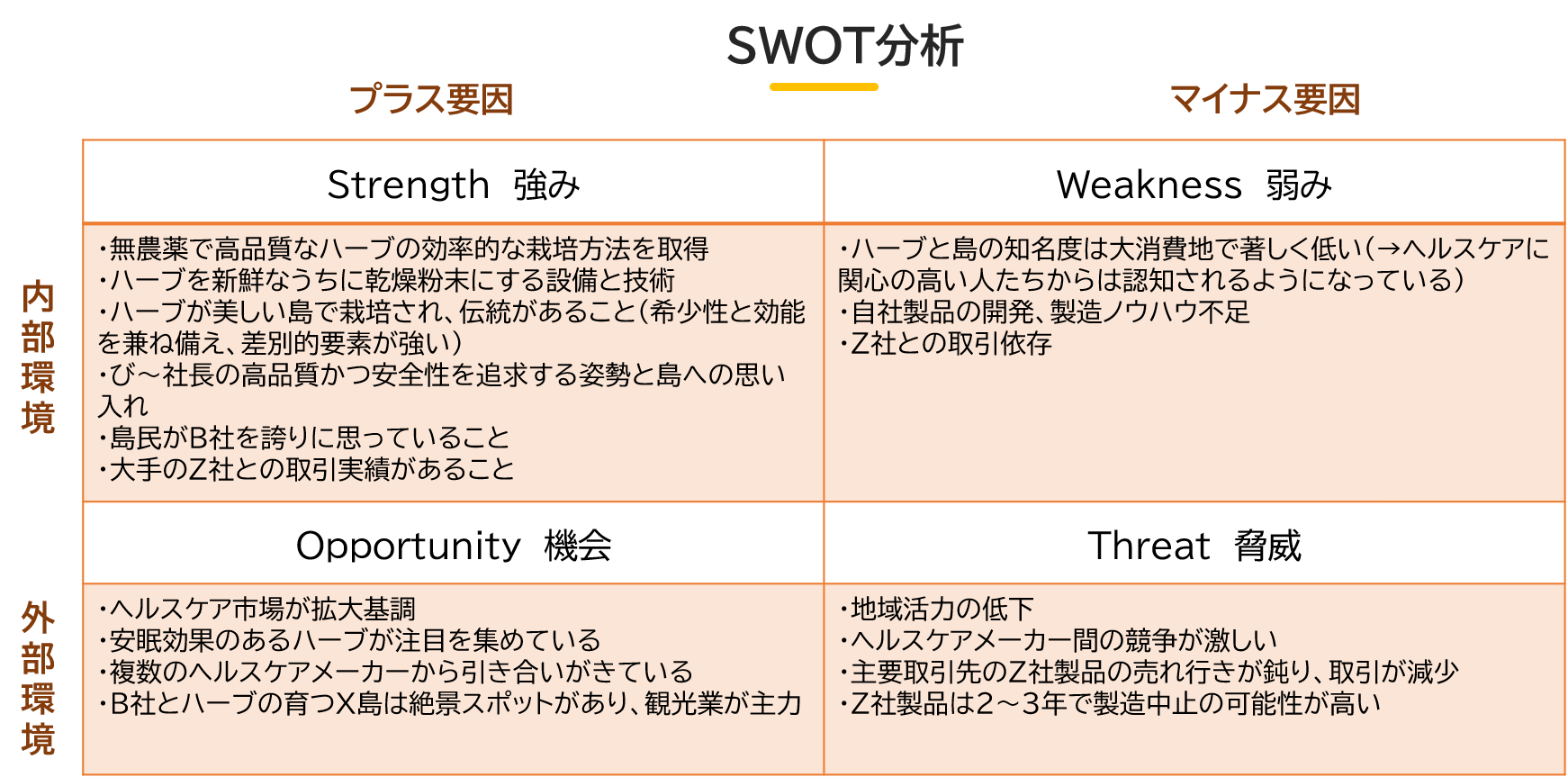

SWOT分析

先ほど3C分析との比較でお伝えしましたが、SWOT分析は「自社」が主役です。

自社の内外環境を把握するためのフレームワークです。強み・弱みと機会・脅威はすべて自社にとってのものです。

SWOT分析によって環境変化に柔軟に対応することが可能です。

ここまで分析してきたことをまとめるとB社の場合は以下のようなSWOT分析が完成します。

全ノウからもってきました(笑)

※今年の全ノウは私が書いているので良しとします。限りある資源の有効活用ですw

はい休憩で~~す。マイナスイオンをあびましょう!

ぷは~~癒される~~(´∀`)

休憩終わりでーーす。リフレッシュできましたね。

3時間目 マーケティング戦略

ではいよいよ「マーケティング」についてです。「マーケティングって何?」と聞かれたらどう答えますか?

すぐに答えを言っちゃおう。

「マーケティング」とは一言で言うと『売れるしくみをつくること』である。

はやっ!

経営学者として有名なピーター・ドラッカーは「マーケティングの理想は、販売を不要にするものである。」と述べています。

ということで、マーケティングとは市場のニーズを調査し、それに見合った商品を作り、その価値を顧客に伝え、商品を購入してもらう、といった一連の販売促進活動の仕組みを作っていくことを指しています。

そして「マーケティング戦略」とはこの売れる仕組みを作るために、「誰に」「何を(どんな価値を)」「どのように提供するか」を考えることです。(「だなどこ」は2次試験特有の表現ではありませんよ!)

なるほどなるほど。 ブランディングでもでてきた「誰に」「何を」「どのように」がやはり大事なんですね。

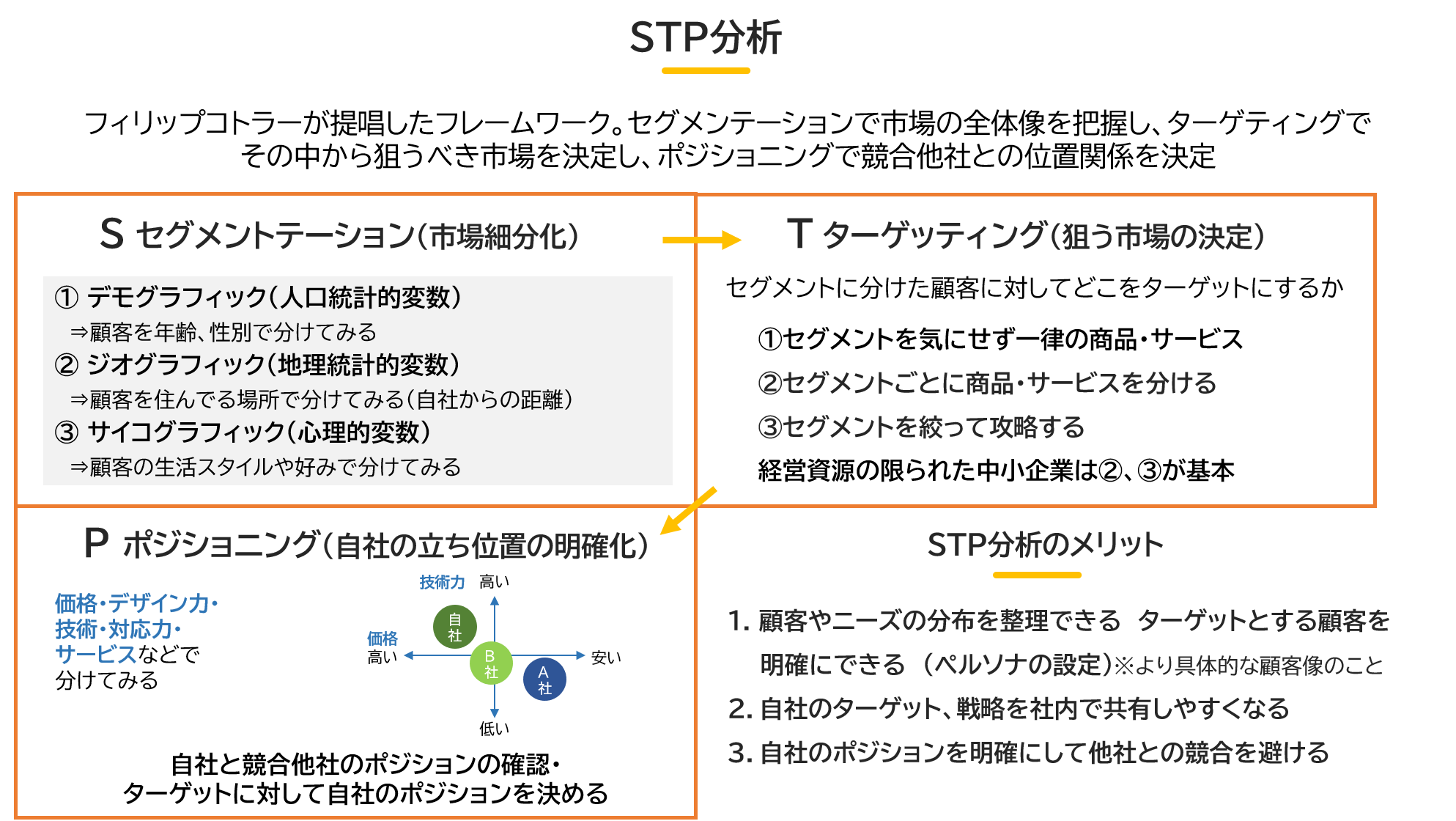

STP分析

まずはSTP分析によってターゲット(誰に)を明確にし、自社の市場でのポジションを決定します。

顧客を Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)によって絞り込み、最終的に自社のPositioning(ポジショニング)を決めることで効率的なマーケティングを行います。

おまけ|ペルソナとは

『ペルソナ』とはマーケティングでよく使われるターゲットの詳細な人物像のことです。

ターゲットよりも詳細にプロフィールや生活スタイル、趣味嗜好、感情などを細かく決めて社内で共有することで、認識のズレを無くしてニーズを把握し、価値訴求の軸を明確にできます。

例|

ターゲット: 20歳代後半~50歳代の大都市圏在住の女性層

ペルソナ:東京都世田谷区在住の35歳の女性。大手ハウスメーカーの営業職。バツイチ。離婚時に取得した2LDKのマンションに一人暮らし。常に仕事が忙しく口癖が「疲れた」。最近体力の衰えを感じて運動をしなければと思いつつ、まだいいやと後回しにしがち。休日はもっぱら撮りだめたドラマ鑑賞でたいした趣味もなく出不精。買い物はほぼ通販で済ませる。たまに癒しを求めて温泉や絶景スポットめぐりを友人とすることもある。最近眠りが浅く、睡眠不足がお肌に影響を及ぼしているのが悩み。

こんな風にペルソナが設定されると、どんな商品が興味があるか、どんな販売方法が良いかなどが明確になってきますね。

※私のことではありません。

商圏分析

セグメンテーションからターゲッティングを行う際に商圏分析を行うことも有効です。

商圏分析とは国勢調査による統計や、顧客データなどを利用し、出店検討地や予定地周辺の市場環境・地域特性を把握し戦略に活用します。

jSTAT MAPという総務省の統計資料を元にしたツールや経産省のRESASなどが活用できます。

2次試験の場合、すでに分析した状態で図表として出ることが多いですね。

わざわざ添付されているので、商圏の中で人口の多い、増加傾向の年齢層をターゲットとし、図表から読み取ったことが分かるように記述するようにしましょう。

4P戦略

ターゲットが明確になったら、何をどのように提供するのかを決めます。そこで4Pが登場します。

何ををいくらで、どこでどのように売れば「売れるしくみ」ができるのかを検討します。4Pの切り口でそれぞれ戦略を考えていきましょう。

この4Pの要素を組み合わせていくことをマーケティングミックスといいます。

試験問題でもB社の製品戦略やプロモーション戦略を問われることがありますね。それぞれの戦略を立てる時の考え方を理解しておきましょう。

4Pは理解していると思いますが4Cと合わせて覚えておきましょう。

4Cの視点にすると見えてくることもたくさんあります。

製品戦略(Product)

製品戦略を考える場合、「自社の売りたい製品を販売する」ではなく「顧客が買いたいと思う製品を販売する」という視点が重要です。サービスで考えると分かりやすいですね。顧客に必要とされないサービスは提供しても売れませんね。

ですので、製品戦略ではターゲット顧客のニーズを詳細に分析して、本当に欲しいと思われる製品を提供し続けることが重要です。

おまけ|ベネフィットとは

顧客にとって本当に価値のある製品やサービスを考えるにあたって『ベネフィット』という言葉が使われることがあります。

『ベネフィット』とは 顧客にとっての利益、便益という意味ですが、「メリット」とは違います。

メリットは購入にあたっての利益・効果ですが、ベネフィットは購入後に得られる良い体験です。メリットの先にベネフィットがあります。

例えば、安眠効果のあるハーブ製品を使用することで、熟睡できる時間が増えた、というのはメリットですが、それにより疲れがとれて肌艶が良くなり、みんなから「きれいになったね」と褒められ、彼氏ができた、というのはベネフィットです。

メリットの先に得られるベネフィット(=嬉しい体験)をイメージさせることで購買意欲をかきたてることができます。

こういった顧客のニーズを元に製品開発や品ぞろえを検討していくのが製品戦略です。

必ず顧客とセットです。どんな顧客に何を提供するのか、その製品は顧客のどんなニーズに応えられるのかを考えます。

ですので、試験で「製品戦略は?」と問われた場合は、「ヘルスケアに関心の高い顧客に対し、アンチエイジング効果のあるハーブを使ったサプリメントを提供する」というようにどんなことに関心のある顧客かや、どんなニーズがあるのかも一緒に解答しましょう。

なるほど。その製品によってどんな生活の変化が起こり、どんな体験を提供提供できるかが大事なんですね。

製品戦略はお客様のニーズありきですね。

価格戦略(Price)

続いて「いくらで売るか?」という価格設定を行なうことになります。

2次試験ではあまり価格戦略は出題されませんが、価格は非常に重要な要素ですね。

価格によって購入の意思決定をする場合は多大にありますし、企業のブランドイメージや利益にも直結しますね。

価格を設定する際には製品の仕入れ価格を考慮することの他、競合の価格設定など市場環境を十分に考慮に入れて、最適の価格を決定します。

中小企業の戦略としては、大量生産で生産コストを抑えるということが難しいため、製品を差別化、高付加価値化して価格競争を避けるというのが方向性ですね。そのためにもブランティングは大事ですね。

2次試験で価格戦略を問われることは無いかな~と思いますが、もし問われたら上記の方向性の解答ができれば〇だと思います。

流通戦略(Place)

流通戦略は「どこで売るのか?」を決定していきます。ターゲット顧客の特性に応じて最適の流通網を考えます。

売り手にとっての流通は買い手にとっての利便性になりますので一緒に考えましょう。

販売エリアや販売方法(直販をするのか、販売代理店と契約するのか)など、流通チャネルの最適化に取り組む必要があります。

高価格な商品は対面販売や決まった代理店のみに卸してチャネルを絞って価値を高める、などは1次試験で習いましたね。

流通戦略が試験で問われた場合は、なぜそのチャネルを選んだのかが重要です。どんな目的があったのかが書けていれば〇だと思います。

時流としてオンライン販売が出題される可能性はあると思うので、オンライン販売のメリットとその留意点、などは書けるようにしておくと良いと思います。

・・・・です・・

え?何ですか?び~社長、よく聞こえないです。

いや~、え~と、、オンライン販売のメリットと留意点って自分で調べてる時間ないです・・教えていただけると・・

いやいや仕方ないですね~、じゃあそんな忙しいび~社長のために特別ですよ。はかせお願いします!

説明しよう。

オンライン販売のメリットは①販売エリアの拡大と24時間対応のため売上拡大が見込める、②実店舗の開店資金や販売の人件費が不要でコストが抑えられる点である。

留意点は ①顧客との接点を持ちにくいため、顧客との関係性を強化する双方向のコミュニケーションを行う、②受注から配送、問合せ対応等の体制をしっかり整える、③オンライン上で商品の特徴を伝えるため、詳しい説明と写真や動画などで価値訴求する、④顧客情報の管理を徹底することである。(210文字←適宜編集しましょう)

プロモーション戦略

最後はプロモーション戦略です。プロモーション戦略は、「顧客とのコミュニケーションによって、顧客を購買行動に導く一連の活動」と言えます。

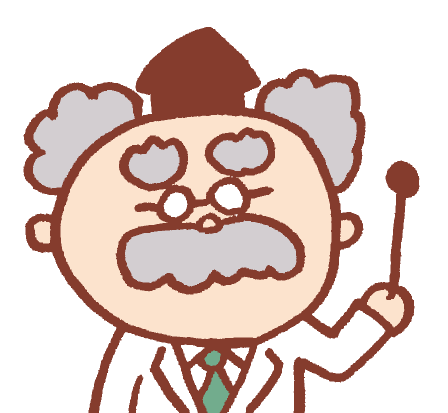

顧客とのコミュニケーションの方法としては大きく以下の5つがあることを知っていますね。

これらを組み合わせるのが「プロモーションミックス」です。

プロモーション戦略を考える時にまずは目標設定を行います。主な流れは以下の通りです。

1.目標を決める(具体的に数値化する)

2.ターゲットを決める(ペルソナの決定)

3.提供する価値を決める(どんなニーズがあるか?何を訴求すれば響くのか)

4.コミュニケーションの方法を決める

顧客の購買行動(AIDMAなど)の段階によって使うコミュニケーションの方法を使い分け、その時の顧客の心理に合った価値を提供することで購買行動を促します。

まだ興味を持ったばかりの顧客と、購入にあたっていろいろ調べている段階の顧客では施策の目的が違いますね。

コミュニケーション施策とその目的を理解して使い分けをしましょう。

大事なことは、STPとの整合性(=ターゲットに合った施策であるか)や4Pとの整合性(=製品、価格やチャネルの特性に合った施策か)です。

このように、やはりプロモーションでも適切なターゲットとの選定とそのニーズの把握が欠かせませんね。

ですので、環境分析に加え、双方向のコミュニケーションによってニーズを把握する必要があるのです。

ここまでがマーケティング戦略になります。

マーケティングを成功させるためには、買い手と売り手の双方向のコミュニケーションが不可欠です。

一方的な製品やサービスの提供ではなく、顧客の声に耳を傾け常にニーズを意識しましょう。

だいぶ疲れましたね~。いったん癒しグッズを見て休憩しましょう。

かわええ~~癒される~~(´∀`)

はい休憩終わりです。では最後、具体的施策を考えて終わりにしましょう!

4時間目 具体的施策の検討

施策を考える場合は、以前「診断士脳」の記事でも書いた以下の『施策を考える場合に想起すること』が基本になりますのでこれを念頭に考えましょう。

<施策を考える場合に想起すること>

①強みを生かす(技術や商品の強化、地域連携、シナジーの発揮)

②機会を捉える(需要、ニーズに応える)

③高付加価値化、差別化する

④課題や問題を解決する

⑤市場・ターゲットを決める、絞る

⑥社長の思いを叶える

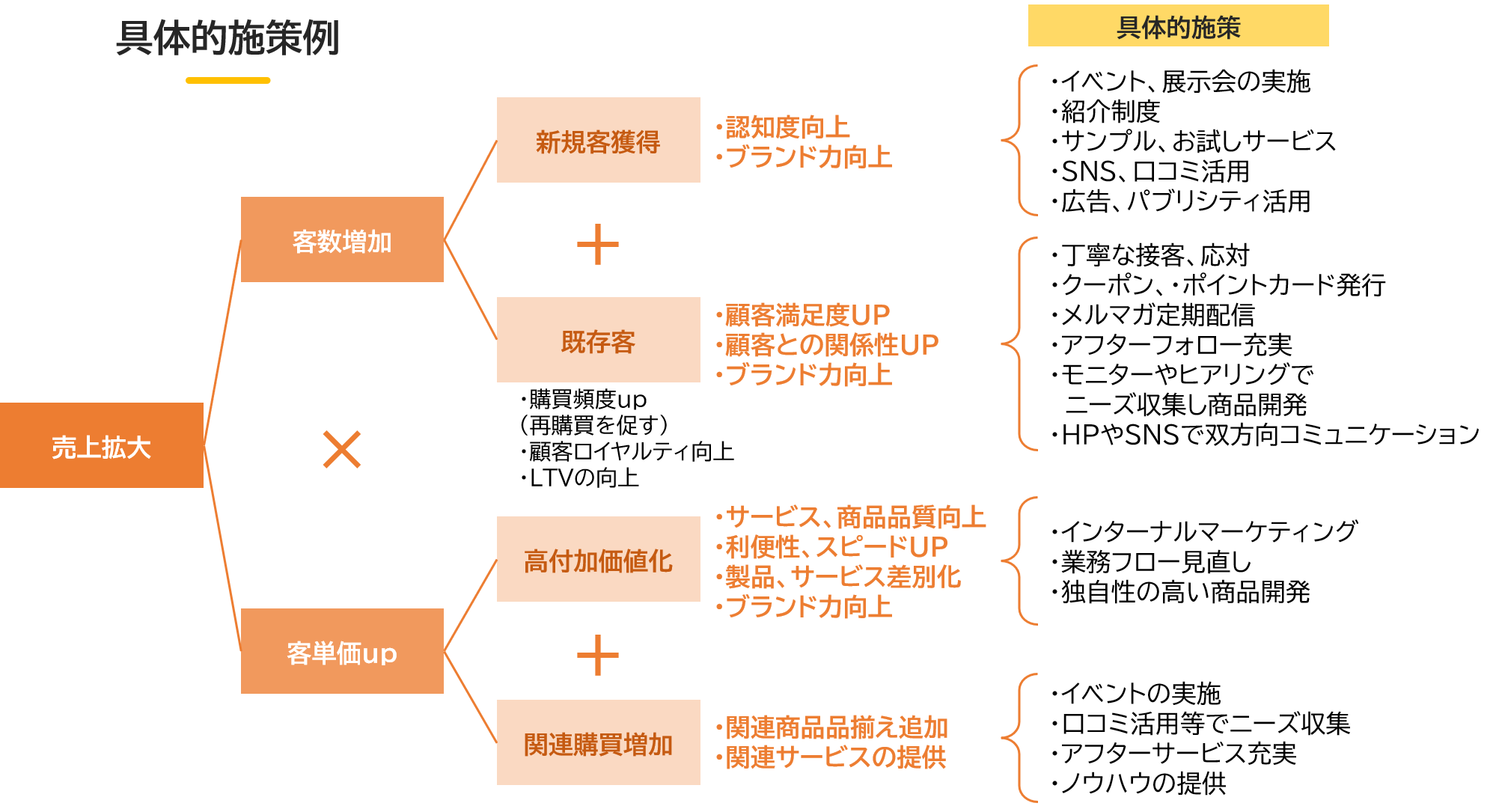

マーケティング施策の最終的なゴールは、売上の拡大と安定、利益向上です。さらに社長の思い(地域貢献が多い)も加えた施策を検討する必要があります。

みなさんいろんな施策が引き出しに入っていると思いますが、それらを整理して設問に合わせて適切な施策を選択できるようにしておきましょう。

売上拡大を目的とした場合に何が必要かを階層に分けて考えていくとだいたいこんな感じです。

(ややアバウトなのはお許しください)

プロモーション戦略でもお伝えしていますが、具体的施策は何を目的としているのかを明確にしておきましょう。

施策を問われた場合は一番右の具体的施策を使い、その左隣の施策の目的へとつなげ、最終的には設問の解答で必要な客数の増加なのか、単価向上なのか、もしくは売上向上なのかにつなげる解答をすると分かりやすいですね。

必要に応じて「だなどこ」要素のターゲット、製品やサービスも加えて書くこと、地域連携や社長の思いもお忘れなく。

なるほど~。

新規顧客を増やす施策を聞かれていたら「イベント実施や紹介制度を活用して認知度向上させ、新規客の獲得につなげる。」

客単価向上の施策であれば「独自性の高い製品開発で高付加価値化し、関連商品の品揃え追加で関連購買を促し、客単価アップにつなげる。」という感じですね。

そうですね。設問によって具体策を書いた方がいいのか、その手前の目的の部分を施策とするのかは使い分けてくださいね。

ホームルーム まとめ

いかがでしたでしょうか。

事例Ⅱは与件文にキーワードがたくさんあり、どれを使っていいか分からない、施策が思いつかないなどで苦手意識がある人もいるかもしれませんが、情報を順番に整理していくと、とるべき戦略や施策が見えてくるのではないかと思います。

私個人的には事例Ⅰより事例Ⅱの方が「レイヤー」(階層)やフレームを意識した方が分かりやすいのではないかと思っています。

また、一貫して「誰に」「何を」「どのように」を軸に顧客とのコミュニケーション、ニーズを大事にしていることも分かりますね。

これがマーケティングの基本です。

マーケティングのことがちょっと分かるようになりました。ニーズを考えずにハーブ麺やハーブクッキーを作ってもダメですね。これからは自社と島のブランディングを意識してプロモーション戦略を立て、自社の強みは顧客にどんな価値を与えられるか、という顧客視点で戦略を考えていこうと思います。

そうですね!び~社長は前向きで学んだことを素直に取り入れる素晴らしい社長ですね!

***

最後に今回掲載した資料を全てお土産として提供します。

ブログの内容で覚えたいことはこの資料に書き加えて最強の事例Ⅱマーケティング対策資料にしましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございます。

タイトルにある通り、これが最後の「渾身」記事です。21,000字を超えました(笑)(←原稿用紙53枚!!)

2次試験まであと20日、悔いの残らないよう今日できることを精一杯やりましょう。

明日は池やんです!お楽しみに!

masumiのその他の記事はこちらから

診断士に関することをつぶやこうと思っていますが、ただの一人ごとになりがちな私のTwitterはこちらから。

良かったらフォローお願いします!

★★★★★

いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

にほんブログ村のランキングに参加しています。

クリックしても個人が特定されることはありません

いつも楽しく拝見しています。今回もわかりやすく有益な記事をありがとうございました。

早速ダウンロードさせてもらいました。

昨年の事例IIリベンジに使わせてもらいます!

余計なことで恐縮ですが、昨年の事例IIについて、EBAの江口さんのYouTube動画のなかで、アンゾフのマトリクスは「顧客の概念はなく、あくまで市場と製品で切り分ける」との解説がありました。それを細分化していく過程で「顧客」に行きつく、といった説明もあったので、最終的なゴールはmasumiさんのと同じだと思いますが、ご参考までに。

トロオドンさん

コメントありがとうございます。いつも読んでいただいてるとのこと、嬉しいです。資料もぜひご活用ください!

アンゾフのマトリクスの論点は、EBAではではそのように説明されているのですね。勉強になりました。ありがとうございます。その方が解答が一意になりすっきりしそうですね。

予備校によって回答が違うことを説明したかったので、その理由を解説するためにいろいろ記事を調べていて市場を顧客やターゲットと捉える場合がありこのように書かせていただきました。

ご了承ください。

試験まであと18日、毎日勉強を頑張っていると思いますが、体調には気を付けてくださいね!応援しています!

今回の記事は、解答作成のバックボーンにすべき知識の総ざらえとしてとても有益で感謝申し上げます。

2年目の受験生としては誠に初歩的質問で申し訳ありませんが、「ブランド基本戦略」の

戦略別マトリクスについて質問させてください。

1次試験時代から馴染みのあった、コトラーによる

ブランド名(既存、新規)と製品カテゴリー(既存、新規)の2軸で

分類したものが有名ですが、最近知った他の分類方法があります。

つまり、ブランド名(既存、新規)と市場(既存、新規)の2軸で整理した

ブランド強化(⇒ライン拡張?)、ブランド変更(⇒ブランド拡張?)、

ブランド・ポジショニング(⇒マルチ・ブランド?)、ブランド開発(⇒新ブランド?)

が模擬試験で登場してきました。

コトラーの分類と4象限が類似で、どういう使い分けをするのか理解が足りていません。

両者の相違点につき、ご教示いただければ幸いです。

明日来る人さん

コメントいただきありがとうございます。

勉強不足で大変申し訳ないのですが、私もその分け方は初見でした。

一方で、4象限の分け方から推測するにおそらく明日来る人さんが予想されている通り、コトラーによるブランド基本戦略と同一のものかと思います。

ちなみにどちらの模試を受験されたのでしょうか?

意図としては、道場運営側としてもできれば新たな知見として吸収し、今後の受験生のために共有をさせていただきたいと存じます。

質問いただいたにも関わらず質問を返すような形となり大変恐縮ですが、もしよろしければご教示いただけないでしょうか?

masumiさん、超濃密な渾身記事、ありがとうございます。

昨年の事例Ⅱを参考にしていて非常に分かりやすかったですし、今後合格した後の実務補習でも活用できそうな内容でとても参考になりました!

問題を解く際に意識できてはいたのですが、各分析の本質などを深く理解していたわけではないので、腑に落ちた感覚になりました!

ただ、この記事で一番衝撃的だったのが、コトラーさんもポーターさんもご存命だったことでしたw

勝手に、もうお亡くなりになった方だとばかり……

今後隙間時間にこの記事を読み返して、事例Ⅱの理解を深める時に活用させて頂きたいと思います。

また、お土産もDLさせて頂きました、ありがとうございます。

今後診断士活動をすることがあった時にはフルに活用させていただきます!

ロムさん

コメントありがとうございます!参考になったようで良かったです!

コトラーとポーター衝撃でしたね(笑)まさがテキストに載ってる人が存命とはびっくりですね~

資料DLもありがとうございます。

2次試験はもちろん、実務でもぜひ活用できると思いますので使い倒していただければと思います!

とてつもないボリュームでしたが、わかりやすく説明されていて参考になりました。ツイッターを拝見しましたが、とても苦労されてこの記事を作成されたようですね。ありがとうございます。

マーケティング関係で1つ質問です。

ふぞろいの答案分析部分にはマーケティング戦略の効果として「顧客関係性の強化」という表現が出てきます。昨年の事例Ⅱなら第3問(設問2)と第4問にあります。どうもこの表現をうまく書くことができず、「顧客満足度向上」とか「愛顧向上」と書いてしまいます。どちらで書いても構わないのか、それとも両者は理論的に明らかに異なるので分けるべきなのかがわかりません。

ふぞろいの採点基準によると、第4問は顧客関係性強化・顧客満足度向上のどちらでもいいようですが、第3問(設問2)は顧客関係性強化なら3点、顧客満足度向上なら2点でした。僕は顧客満足度向上を書いたので、1点を細かいミスで失ったようなものになります。

あと、この時期あるあるのことかもしれませんが、こういう細かいミスや「できていないところ」が気になってしまいます。今の例なら「うわ、顧客関係性強化って書けなかった。まずいぞ」というように思ってしまい、気分が落ち込んでしまいます。

もちろん、細かいミスで失うのは微々たる点数で、それよりは題意や制約条件の無視、解答内容を逆にするなどの事故のほうが大量失点なのでそちらを防ぐことのほうが重要であることはわかっています。しかし、よく「あと3点足りなかった」とか「試験は合格点付近に大量の受験生がいる」ということも聞きますし、これが余計に「あぁ、ここができなかった。直前なのにこれはまずい」という思いにつながってしまいます。

どうやってこの思いを乗り越えたら(切り替えたら)いいかで悩んでいます。

よろしくお願いします。

サトシさん

コメントありがとうございます。お久ぶりですね(笑)

ご質問いただいた点について回答します。

結論としては、「愛顧向上」と「関係性強化」はどちらを使ってもそれほど違いは無いと思いますが、「満足度向上」は使い分けをした方が良いと思います。

「顧客関係性の強化」「顧客満足度向上」「愛顧向上」この3つについて、それぞれ意味を確認してみましょう。

友達をイメージして考えると分かりやすいかなと思います。

「顧客関係性の強化」は顧客とのコミュニケーションを密にとり、つながりを強くすることや顧客から信頼してもらうことという認識で良いと思います。友達だと関係が強いというのは頻繁に連絡を取り合うような仲であったり、とても信頼できる人であったり、ということですね。

「愛顧向上」は、自社や自社(製品)を好きになってもらうこと、信頼してもらうこと=ファンになってもらうことです。「顧客ロイヤルティを高める」と同じです。友達だと、自分の事を好きになってもらい、信頼されているということです。関係性強化の中に含まれていると思います。

「顧客満足度向上」は、買い物やサービスを受けた顧客が、買ってよかった、来てよかったと思うこと、購買行動に対して満足をすることですね。友達だと、友達から「相談して良かった」「会えて楽しかった」と思ってもらうことです。

というように、この3つはちょっと意味が違います。

一般的には「顧客満足度向上」がスタートです。初めて行ったお店の商品が良かった、接客が良かったら満足度が高くなりまた行こうと思います。

なので、顧客満足度の向上は新規客に対しても必要な視点です。

既存客に対しては、2回目、3回目の利用でも満足してもらえるよう、丁寧な接客を維持したり、クーポンやポイントカードなどでお得感を与えるのも顧客満足度向上につながります。

顧客は満足度が高いとそのお店や会社を好きになりますね。それが「愛顧向上」です。丁寧な接客やお得なサービスだけではなく、かっこいいデザインや自分の価値観と合った理念などでもその会社を好きになることがあると思いますので「顧客満足度向上」と「愛顧向上」は完全にイコールでは無いですがつながっていますね。一般的には「満足度向上」の先に「愛顧向上」があると考えていいと思います。

「顧客関係性の強化」は状態を含めて表しています。頻繁に連絡を取り、双方向にコミュニケーションがとれるような関係で、信頼され、好きになってもらうこと。

こちらも満足度の高い購買体験からスタートしますが、関係性を強化するから愛顧向上する場合もありますし、愛顧向上したから関係性が強化される場合もあるので、どちらが先と一概には言えないですね。

私の意見になってしまいますが、言葉の意味もある程度調べているので、概ねこの認識で良いのかと思います。

R2年度の事例Ⅱ、第3問設問2では、「顧客の関与を高める」という目的があります。「顧客の関与を高める」とは顧客と製品とのつながりを強くすること、顧客に製品に関心を持ってもらうことです。状態を表していますので、この問題では顧客との関係性を強化する、が効果として加点が大きいと思います。顧客満足度を向上する(=製品を使って良かったと思ってもらう)だと設問要求に応えていませんね。

第4問の場合は、ファンになってもらう(=愛顧向上)のためには?と聞かれています。先ほど述べたように顧客満足度の先に愛顧向上があるので、顧客満足度向上でも良いと思います。同様に関係性向上の先に愛顧向上となる場合もありますので、関係性向上でも良いかと思います。

サトシさんが今悩んでいる、不安についてですが、私の答えは「考えても仕方のないことは考えない。」です(笑)

まずい、と思ったらどうやったら書けるようになるか考え、対策を行う。それが思いつかないなら、今思いつくことをやる、それ以外に方法は無いです。

本番でどうなるかは今考えても絶対に答えが出ません。不安になる時間がもったいないので考えない。

そして効率的で画期的な対策を発見することは諦めて、今の自分の頭で考えられる対策をすることに集中しましょう。

いろいろ悩むこともあると思いますが、「まずい、どうしよう」の先に答えがあるのか無いのか、無いなら考えない。あるならそれをやる。シンプルに考えればいいと思います。

残り3週間、自分のできる精一杯をやりきりましょう!応援しています!