【永久保存版】事例Ⅱの解答要素の見極め方~ターゲットのニーズを捉えよう~

明日はいよいよ一発合格道場勉強会ですね!

皆様からの解答を見ながらどんなコメントをするか考えています!

リスナーの方も受験生同士のコミュニケーションからも多くの刺激を受けるので

お楽しみに!

一発合格道場のブログ記事はこれまで3,900記事以上あるのですが、

2次試験の事例ごとに分類すると下記の記事数になっています。

事例Ⅰ:213記事

事例Ⅱ:198記事

事例Ⅲ:217記事

事例Ⅳ:255記事

(2021年9月25日時点)

事例Ⅳを重視している筆者が多く、事例Ⅳの記事がとびぬけて多く、

私の好きな事例Ⅱの記事は若干少ないです(´;ω;`)

というわけで本日は事例Ⅱについての内容にしたいと思います。

本業でマーケティングの仕事をしているので少しでも知見が役立てばと思います。

事例Ⅱに対して下記のような苦手イメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

事例Ⅱの苦手イメージ

・B社の強みが多くてどの設問で、どの強みを生かしてよいかわからない

・解答の方向性をハズしてしまい点が残らない解答になってしまう・・・

説明しよう。

事例Ⅱではマーケティング施策を問われます。

最近のB社は様々な強みを持ち、身近な製品を扱っていることが多です。

そのため知らず知らずのうちに

解答者自身の経験を、解答に反映してしまい、

解答の方向性を外してしまうことがあります。

これがいわゆる事故というやつです。

この記事を書いているこんちゃんも、

かつてはそのような的外れな解答を山のように作成しています。

特にトラウマとなっている事例はR1年のネイルサロンで・・・

私のトラウマは説明しなくて大丈夫です笑

本日の記事では、

事例Ⅱの得点が安定せず、苦手意識を感じている方に向けて

事例Ⅱの解答ポイントをご紹介いたします。

事例Ⅱ:B社の目標

2次試験の勉強も1か月ほど行うと、

少しずつ各事例のテーマもイメージできるかと思います。

例えば、

事例Ⅰは事業ドメインの変化に伴う、組織や人事施策の変更。

事例ⅢはQCDの課題に対して生産管理や生産性向上の実施。

といったテーマがあるかと思います。

では事例Ⅱのテーマはどのようなものでしょう?

事例Ⅱでは売上増加(新規顧客獲得)や地域活性化がテーマとなることが多いです。

また、事例Ⅱは、お客様の特徴や好みが具体的に記載されている点が事例Ⅰ、Ⅲとは大きく異なります。

そのため事例Ⅱではお客様の具体的なニーズに応える施策を求められます。

またB社社長は下記ような方をイメージすると取り組みやすいと思います。

B社社長の特徴

・お客様が喜んでいるのを見るのが好きでコミュニケーションを重視している

・お客様の好みを把握しており、細かいニーズにも対応しやすい

・これまでにいろんな施策を試しており、その結果をしっかり分析している

・事業ができるのも地域のおかげ!自社の繁栄だけでなく地域貢献もしたい!

過去の成功や失敗を生かしてお客様のニーズに応え、自社と地域の発展を目指すB社が多いです。

B社の施策を考えるときの注意点

B社が売上増加や地域活性化を達成するための施策の方向性は

・強みを活かし、機会を獲得する S×O戦略、

・地域との協業により顧客獲得やサービス品質の向上

・コミュニケーション施策による顧客の獲得、満足度の向上

などが考えられます。

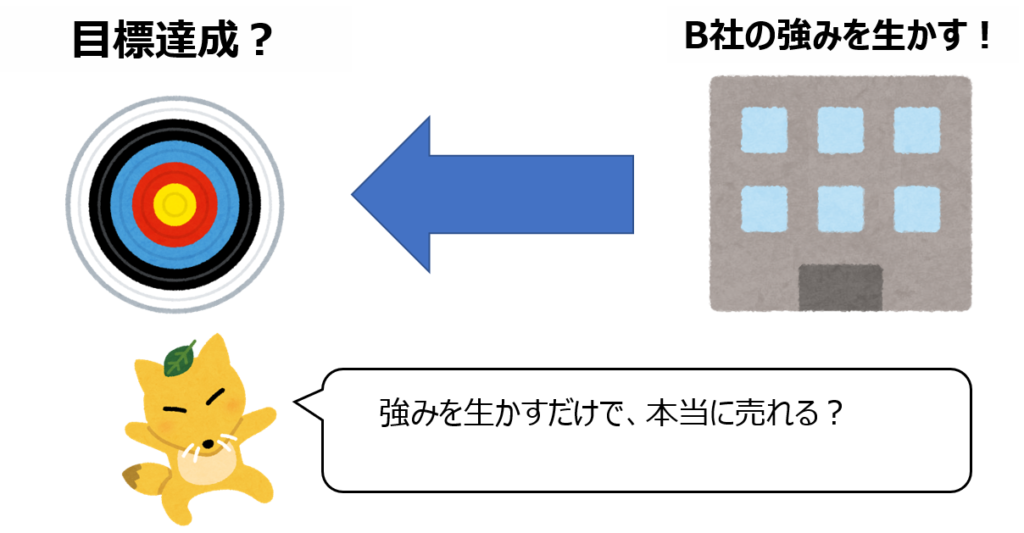

施策の方向性としては問題ないのですが

これだけで考えると、

B社の強みを機械的に設問に当てはめてしまったり

だなどこフレームワークを使ったものの解答の方向性がずれてしまう・・・

といったことが起こります。

私は事例Ⅱにおける事故の一因は顧客のニーズを捉えずに施策を提案しているためと考えています。

そのため、今回はターゲットニーズをテーマとして取り上げました。

だなどこフレームワークとは?

事例Ⅱの解答を考えるときの黄金フレームワークです。

誰に、何を、どのように、効果の4つを解答に盛り込むことで、解答要素の抜け漏れを防ぎます。

非常に役立つフレームワークですが、

単に「だなどこ」に機械的に要素を当てはめて解答を作成するだけでは、

B社に不適切(見当はずれの解答)となってしまうので注意が必要です。

この点を本記事では説明いたします。

強みを生かすのは非常に重要ですが、それで必ずしも売上が増加するとは限りません。

強みを生かすだけでは売れるとは限りません。

例えば技術力が非常に高い会社が、その技術力を生かして

0.001℃の体温の違いを測定できる体温計を開発しても多分売れないでしょう。

なぜならば普通の人はそんなわずかな体温の差を測定したいと思わないからです。

つまりそこにはニーズがないのです。

このような事故を防止するために重要となるのが

だなどこの「だ」(誰に)つまりターゲットを知ることです。

適切なターゲットを設定し、そのニーズを捉える施策を提案するのが事例Ⅱの鉄板です。

この視点で解答を作成することで解答の方向性を外しにくくなります。

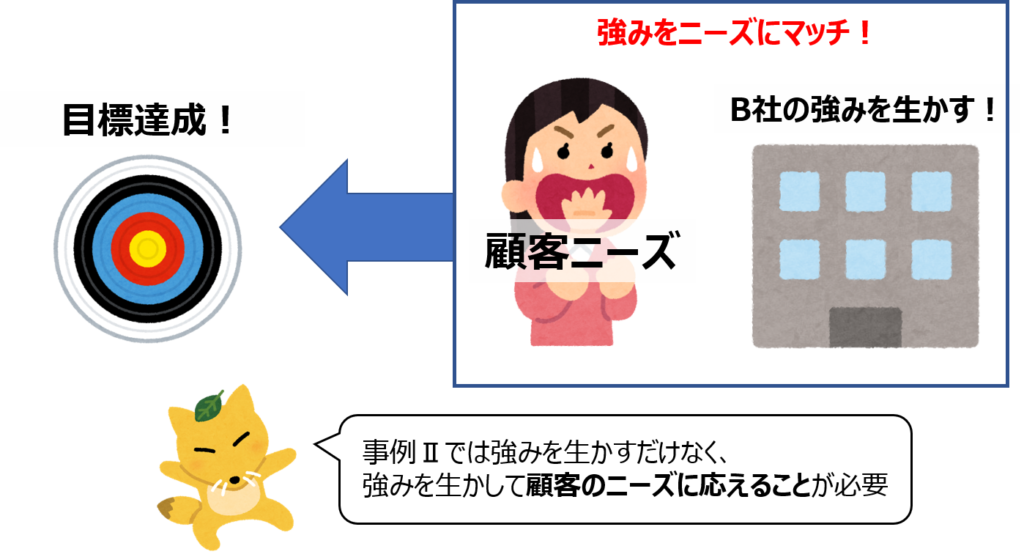

ターゲットだけでなく、ターゲットの持つニーズにも注目する必要があります。

ターゲットとニーズはセットで考える

事例Ⅱの解答作成のためのフレームワークとして

誰に・何を・どのように・効果(だなどこ)を使って解答することが多いです。

ただし、ターゲットのニーズを拾わずに

形式的にだなどこに当てはめると、解答はちぐはぐなものになってしまいます。

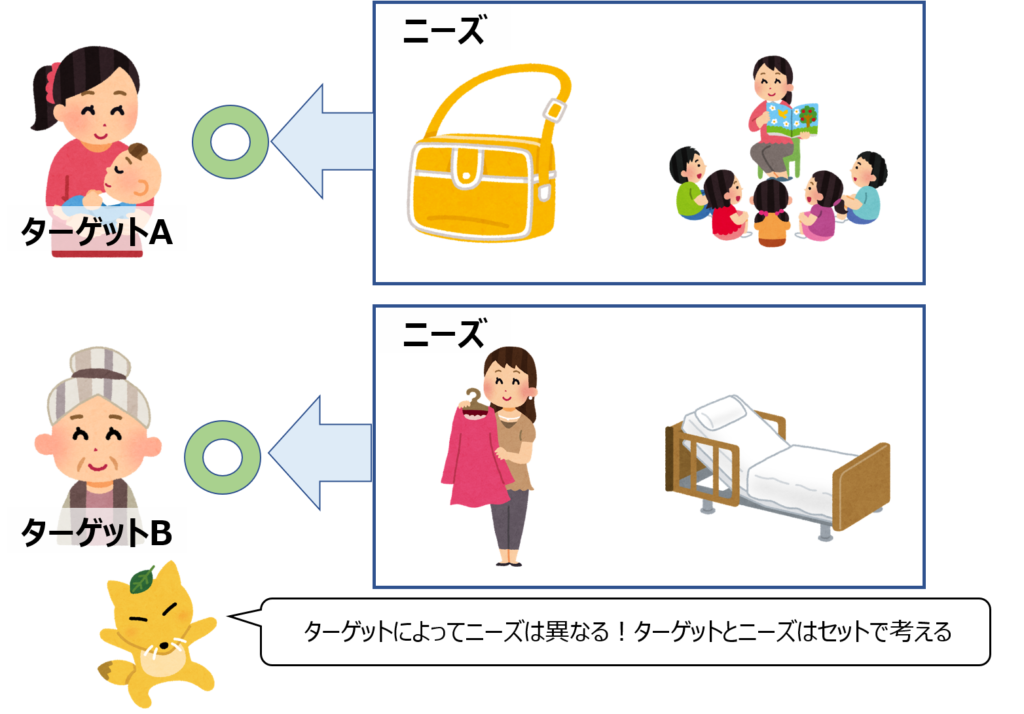

下記の図に示すようにターゲットごとにニーズは異なります。

上記の図でターゲット間でニーズが入れ替わったら大変なことになります笑

事例Ⅱではターゲットが複数存在し、それぞれ異なるニーズを持っています。

さらに事例Ⅱでは設問ごとに狙うべきターゲットが異なります。

このターゲットの違いを設問からしっかり読み取らないと、

どの経営資源をどの設問で使用するか?

と悩んでしまいます。

施策はニーズに応えるもので、ニーズはターゲットに由来するため、

経営資源を設問にどのように当てはめるか?ではなく

経営資源をどのターゲットに当てはめるか?を考えます。

選択するターゲットによって活かすべき経営資源が異なります。

逆に、同じターゲットへの施策を考える場合、同じ経営資源を生かすという選択肢もあります。

例えば大問1と大問2の両方でインバウンド客をターゲットとした場合、

英語の話せる定員という経営資源を両方で活用することもありと考えます。

最近の事例Ⅱの傾向について

「昔の事例Ⅱは簡単なので得点源」受験生のときにネットで見つけた言葉でした。

確かに昔の事例Ⅱは「だなどこ」フレームワークに当てはめて考えると解答が書きやすいです。

しかしながら、最近(と言ってもH29年以降でしょうか?)強みとして活用できる要素が与件文中に多く、だなどこにどの要素を当てはめるかの判断が難しくなってきたように思います。その場合にヒントになるのが、顧客に高く評価されている強みです。このような強みはニーズを満たすため、解答要素として使える可能性が高いです。最近の事例Ⅱでは解答要素を与件文から拾い上げるだけでなく、解答要素の優先順位にも注意すべきと考えています。

ターゲットをどこまで絞るのか?

ターゲットをどこまで絞るのか?

と悩むこともあるかと思います。

個人的にはターゲットは適度に絞ったほうが良いと考えます。

理由は2つあります。

一つ目は先日のmasumiの診断士脳の話にもありましたが、

中小企業の基本戦略はニッチトップを狙うため、

ターゲットを絞ったほうがその領域に特化しやすくなるためです。

(そもそも中法企業であるB社は経営資源が豊富でないので、ターゲットを絞らざるを得ない)

二つ目は絞ったほうが施策を書きやすいためです。

この点について、補足します。

ターゲットを絞るほど、施策として解答に書けることは増えます。

ターゲットを絞る

①ターゲット:「デザイン重視の女性」

⇒施策:「デザイン力を生かした提案を行う。」

②ターゲット:「デザイン重視で、10代の子供がいる40代の女性」

⇒ 施策:「子供関連イベントの雰囲気に合わせて、優れたデザインの提案を行う。」

③ターゲット:「高級住宅地に住む、 10台の子供がいる40代のデザインを重視する女性 」

⇒施策:「子供関連イベントの雰囲気に合わせて、優れたデザインの付加価値が高いオプションの提案を行う。」

①~③を比べると、ターゲットを絞るほど施策の具体性が高まります。

とはいえ、ターゲットを絞っても、その属性に適した提案がない場合は絞る意味がないので、

むやみに絞らず、ターゲットを絞ることで施策が効果的になるようにすべきです。

新規顧客と既存顧客

ターゲットと聞くと

デモ(人口動態的変数)・ジオ(地理的変数)・サイコ(心理的変数)そして行動変数の4つの切り口が一般的です。

解答を記述する際にはこれら切り口を意識して記述するのが好ましいですが、

ターゲットとニーズはセットで考えるため、

ターゲットだけでなく顧客のニーズも重要です。

そして、ニーズを探し、施策の方向性を考えるときにヒントになるのが、

ターゲットが新規顧客か、既存顧客かです。

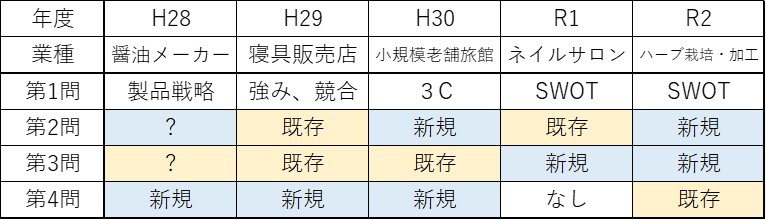

事例Ⅱの設問でターゲットとしている顧客を新規か既存かで分類すると下記の表のようになります。

例年、既存顧客と新規顧客に対する施策が問われており、

新規顧客と既存顧客は客層が異なる為、ニーズが異なり、当然施策も異なります。

既存顧客をターゲットとする場合は、

過去の施策で顧客の好みやニーズがわかっていることが多く、

その部分を強化したり、協業によってサービスを充実させ、顧客関係性の向上や固定客化を図ります。

一方、新規顧客をターゲットとする場合、

新たなチャレンジとなりB社にとってハードルが上がります。

成功率を上げるため、成長している市場を狙うことが多く、

ニーズを正確にとらえる為、双方向コミュニケーションを行うこともあります。

もし新規顧客より過去に何らかの評価(過去の成功)を得ていた場合、その切り口を生かせないか考えます。

例えば、H29の寝具販売店の事例では、子育て世代への快眠教室の成功例や入園準備のアドバイスに感謝されたことをヒントに施策を考えます。

いずれにしても顧客からの評価はニーズを直接反映しているので、

良い評価を得ている強みは優先的に活用します。

R1年事例Ⅱ(ネイルサロン)のトラウマについて

始めてR1年の事例Ⅱを解いた時に、私が協業先として選んだのは美容室でした。

理由はジェルネイルの取り外しに2時間かかるので、その間に髪の毛切ったらいいやん!

冴えてる!とか思ってたのですが、結果は散々でした・・・

本番でこのような失敗が無いように、反省したのが下記2点です。

①繰り返し出てくる表現や課題は優先的に使う

例えばこの事例では美容室は1回しか与件中に出てこないですが、貸衣装店は3回も登場しています。繰り返し登場する要素は関連する情報も多く、解答要素として使いやすいです。

②顧客からの評価

美容室に関する顧客からの評価に関する記述は、一切ありませんが、

貸衣装に関しては「イベントの雰囲気に合わせた衣装の提案を行う接客が高く評価」と記載があります。

このような顧客からの評価は非常に重要で、単なるB社の強みでなく、「顧客に評価された実績がある強み」となります。

新規顧客の獲得施策を考えるときに、このような実績のある強みを優先的に活用するようにしました。

トラウマ事例はたくさんのことを学べます。

その時はショックですが、本番じゃなくてよかった~と気持ちを前向きに切り替えましょう。

まとめ

事例Ⅱは「だなどこ」フレームワークで解答を考えることが多いです。

誰に=ターゲットを掘り下げ、ニーズを把握して施策を考えることで解答の方向性を外しにくくなります。

フレームワークに当てはめることを重視しすぎると、ターゲットのニーズを捉え損ねてしまいます。

B社の強みだけでなく、

「どのような点がターゲットに評価されているか」

という顧客ニーズの視点も頭の片隅に残しながら解答を作成しましょう!

🦊記事のウラガワ~企業診断編~🦊

一発合格道場12代目で執筆した記事を雑誌「企業診断」の10月号に掲載していただきました。

私は事例Ⅱパートを担当しており。

ひでさんとmasumiと一緒に記事を作成しました。

事例Ⅱチームでは、事例Ⅱの最後の問題で頻出の施策問題に焦点を当てました。

勉強会などで実際に受験生の解答を見ると施策問題の解答のばらつきが大きく、

差がつきやすいと感じた為です。

ダメ答案の改善方法を説明した後の「今ならこう書く」では、

どんな解答が望ましいかを議論して作成しました。

記事の最後は2次試験の解答風に受験生の皆様にメッセージを記載しています。

皆様が当日全力を出し切る一助になれば幸いです。

ちなみに私は、最後のメッセージも好きですが、初めの自己紹介も結構好きだったりします。

みんなちょいちょい笑いを取りにきてるので笑

こんちゃんのtwittter 最近トップ画像をキツネから変更しました🦊

★★★★★

いいね!と思ってもらえたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

にほんブログ村のランキングに参加しています。

クリックしても個人が特定されることはありません

こんちゃんさん、連日受験生でお忙しい中、丁寧な解説を頂きましてありがとうございます。

実際に合格された方の考え方を知ることができると、非常に勉強になります。

施策提案については教えていただいた通り、過去問への取り組みも更に過去へ伸ばしてみて引き出しをみようか、検討してみようと思います。

残り少ない時間ですが、悔いのないように取り組み、本番でベストを尽くせるように頑張ります!

ロムさん

私も「悔いが残らない受験にする」ということを大切にして試験の準備をしていました。

シンプルですが、意外と難しいと思います。

試験まであとひと月ですね。

是非とも合格への道を切り開いてください!

道場一同応援しております。

こんちゃんさん、事例Ⅱの記事ありがとうございます。

自分は与件文から強みを抽出することはできるようになってきましたが、施策を考える部分については「誰と連携して(強みを活かして)どんなことをするか」の部分を考えるのが弱いかなぁと思います。

特に平成29年の寝具店の問題を最初に取り組んだ時は、どんな提案をすればいいのか全然思い付かなかったのですが、これについてはどのように勉強をされていましたか?

他の問題を解いていると、大体工場の見学や〇〇ツアーなどの方向性が多く、アイデアに柔軟性がなくなってきてるなぁ、とちょっと不安になっておりまして……w

もし取り組まれていたトレーニング等があればご教示頂けますと幸いです。

また、企業診断の10月号を購入致しました!

12代メンバーの、今まで公開されていなかったパーソナルな部分が見れるので、お得な一冊ですねw

色々と参考になりそうな記事ばかりなので、二次試験への勉強に活かそうと思います!

ロムさん

コメントありがとうございます。

返信が遅くなり申し訳ございません。

この問題は協業に加えて顧客生涯価値まで聞かれており難しかったです。

中小建築業の説明は2段落目の最後に記載があります。

ここからターゲットのシルバー世代に関連しそうな「介護のための改装が増加」という記述に注目します。

B社は介護ベットも扱っているのでセット販売を施策として考えます。

(このままだとwinwinwにならないので、お互いの客にセット販売を紹介して顧客獲得する)

顧客生涯価値の向上は、獲得した顧客に日用品の販売を継続的に行うのが良いかと考えました。

ここで、設問要件の中小建築業との協業という要件から外れるかと思いましたが、

顧客獲得において協力しているので目をつむりました。

(建築業者にお願いして配達するのもありかも知れませんが思いつかなかったです)

企業診断に書いた下記のポイントも満たしているかと思います。

・B社の強みが生かせる

⇒介護ベットという品揃えを生かす

・適切な顧客層が獲得できる

⇒シルバー世代のニーズがある介護のための改装に注目

・win-winの関係性が期待できる

⇒お互いにセット販売を提案するので、共に新規顧客を獲得できる

この問題を解いて思ったのが、最後の日用品を建築業を結び付けるのが難しく、

本番でこのような状況になった場合は、少し妥協しますが、

全ての解答要素が完全に設問要件を満たさないこともあると割り切るようにしました。

施策提案はパターンを覚えました。

与件文に直接記述がないことを書くこともあるので、ある程度の引き出しがあったほうが有利です。

その引き出しを与件文や顧客のニーズに合わせて使うのが良いかと思います。

企業診断も手に取っていただきありがとうございました!

自己紹介でみんな笑いを取っていたので、結構何を書くかなやんだ記憶があります笑

是非ともロムさんに勉強にもお役立てください!