「やるべきこと」② 睡眠のススメ!睡眠時間を削るデメリット5選

おはようございます。Ma.satoです。

こんちゃん、どう?今日は気分爽快?

おはよう。Ma.sato。

いや〜、昨日もいつもより家で仕事してたから寝不足やわ〜

ほら、眼が開いとらん。

せやろ?!

た、確かに!

(いつもと変わらない…)

夜は寝た方がいいよ!

せやな。夜寝た方がいいことはわかってんねんけどな、一発合格道場とココスタの受験生が俺を待ってんねん!!

でも、寝れるように努力するわ!

さ、さすが、こんちゃん!!(いつのまに九尾に?)

惑わすことなき、真実の狐!

ということで、今回は「睡眠」について取り上げたいと思います。久しぶり(あれ?はじめて?)のエビデンス(科学的根拠)に基づいた記事です。

1次試験まで100日を切り、迫り来る試験日への焦りから睡眠時間を削っていたりしませんか?

睡眠時間を削ることは、諸刃の剣のためまだこの時期には絶対にすべきではありません。

とはいえ、仕事・家庭・趣味とお忙しい読者が多いはずです。

かくいうMa.satoも昨年の今頃、勉強時間の確保と子どもとの生活の両立のために睡眠時間を6時間にしたり、寝る時間を0時-7時に調整したりと迷走していました。

迷走は今週のkeywordですね!

そして、私の結論!

夜は眠たくなったらさっさと寝て、朝早く起きる!

今回の記事では、私と同じように「睡眠」で困っている受験生に対して、同じ過ちを踏んでもらわないようにこの結論の根拠と実践方法を解説します。

なお、今回の記事では受験生の激励ではなく、「ゆとり」を持っていただくことを目的としています。

焦燥感は直前期以外に、いいことなんてきっとないです。

ちなみに、診断士の勉強の知識に関する記事は12代目の私以外のメンバーが詳細に、かつわかりやすく説明しているので、それらは他のメンバーに任せましょう!

それでは最初に、睡眠に関して読者の方々へ質問です。

睡眠についての質問

YES or NOでお答えください。

- 眠い時は寝れるだけ寝るべきだ。

- 週末に寝溜めすれば問題なし

- 夜カフェインを飲んでから寝ると朝起きやすい。

- 寝る前もスマホやタブレット、PCを使用しても問題ない。

- 睡眠と認知症には関係性はない。

いかがですか?

簡単な質問ばかりですね。もちろんこれらの質問は全部「NO」です。

それでは、それぞれの理由について順番に理由を確認していきましょう。

そして、今回の記事をもとに試験に向けて走り続けるための睡眠習慣をつけていきましょう。

眠い時でも、睡眠時間は一定に保つ

朝起きる時に「まだ眠い」「あと10分だけ」とさらに寝てしまうことはありませんか。

ご存知の方も多いでしょうが、これはあまり良くありません。

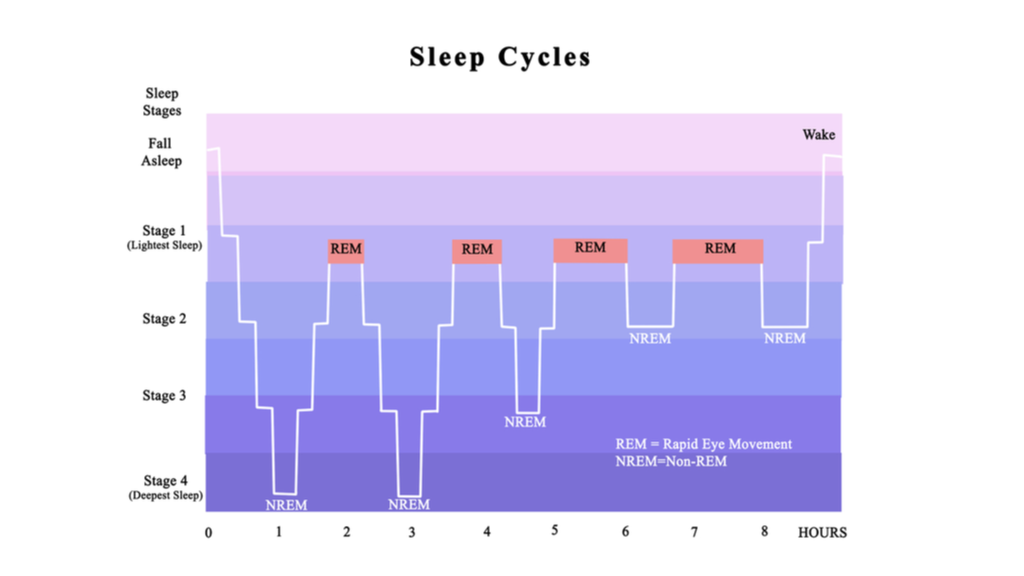

睡眠には、おおまかにレム(REM:Rapid Eye Movement)睡眠とノンレム(Non-REM)睡眠の2種類があります。

寝て最初の頃の睡眠は、ノンレム睡眠で比較的浅い睡眠が続き、この時に夢を見ます。

次に、レム睡眠が続き、ノンレム睡眠とレム睡眠が約90分周期で変動します。(1)

この睡眠周期において、夜の就寝時時に脳が最も休息できるのはレム睡眠の時です。

そのため、レム睡眠を十分にとることが夜の睡眠において重要なことの一つです。

一度起床した後では、再度入眠しても浅い眠りのレム睡眠のステージにしかならないため、「あと10分…」と寝ることは推奨できません。

成人では夜の睡眠時間の目安として、この睡眠サイクルを5-6回程度繰り返した7-9時間が推奨されています。(2)

上記を参考に8時間程度の睡眠を毎日取り入れるようにしてみてください。

もし「まだ眠い」と感じるあなたは、十分な睡眠時間が足りないかもしれません。

「9時間以上寝ているよ」って方は、起きましょう。

Ma.satoは基本的には、子どもの寝かしつけと一緒に、9時頃就寝して4時30分に起きるようにしています。

睡眠のサイクルがちょうど5回分くらいです!

ちなみ、私は横になるとすぐ寝れてしまう人間で、子どもに寝かしつけられていると言った方が正しいです。笑

あ、俺も!俺も!

夜、子どもに寝かしつけられているよ!

私も!私も!

やっぱ、寝ちゃうよね〜

なんと!

我ら、子どもに寝かしつけられ隊!!

週末に寝溜めしても、問題あり!

見出しのとおり、週末に寝溜めすることはNGです。

こんなことありませんか?

「今週は毎日6時間睡眠だったから、週末は睡眠を取り戻すために10時間寝よっと!」

ドキッとしたあなた、今回を機にぜひやめてみましょう。

睡眠にしても、他の行動にしても、人は同じ”習慣”を継続することに長けているようです。

そのため、できる限り毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるようにしましょう。

そうは言っても、朝はもっと布団の中にもぐってスマホいじっていたいじゃん…

…

(じー)

はい、起きた!

(人生の楽しみってものをMa.satoはまだまだわかってないんだよなぁ)

夜のカフェインの摂取は控えよう

こちらも説明する必要性はありませんね。

温かい飲み物でカフェインを摂取すると、大体30分程度でカフェインが作用して覚醒します。

そして、その効果は3-5時間も継続します。(3)

そのため、夜寝る前、できれば14-15時以降のカフェインの摂取は控えましょう。

ちなみに、コーヒーやエナジードリンクのカフェイン以外にお茶のカフェインにも気をつけましょう!

つい最近まで、自分も気にしていませんでした。

夜飲むお茶の個人的おすすめは、麦茶と黒豆茶です!

Ma.sato、日本男子たるもの、男は黙って煎茶だぞ。

ちなみに、紳士の俺は紅茶な!

さすが、ヒデさん!ダンディズム!

ちなみに、お茶などのカフェインの含有量についてはこちらをご参照ください。

寝る前もスマホやタブレット、PCの使用も控える

こちらももはや、周知の事実ですね。

スマホ・タブレット・PCはブルーライトを発して、人の脳を活性化させます。

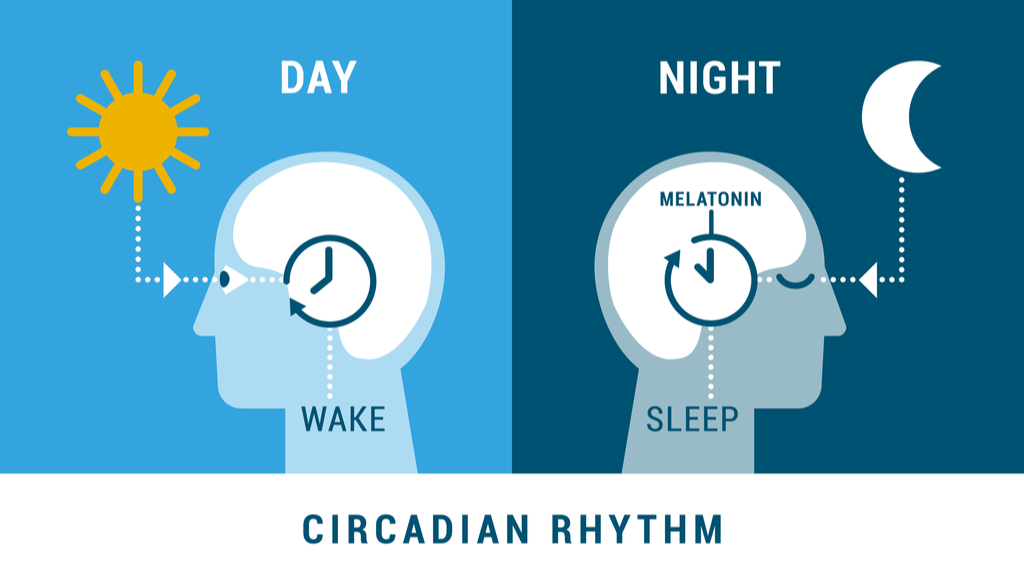

大雑把に、ブルーライトは人のサガーディアン・リズム(概日リズム)を狂わせる作用があります。(5)

以前ご紹介したスマホ脳にも記載されていることですが、電子機器のなかった時代に自然界でブルーライトを発するものは「青空」だけです。

朝、青空をみると「くぅ〜、朝だ!」ってなりませんか?

これは、まさにブルーライトの影響です。

そのため、スマホやタブレット、PCの夜の使用は控えましょう。

とは言いつつも、正直に去年はiPadをメインで使用していた私です。

普通に夜はタブレットの講義を聞きながら寝落ちする日々を送っていたので効率悪かったなと現在は反省しています。

今は19時以降は基本的にTVも含めて電子機器を使わなくなり眼精疲労もなくなりました!

そうは言っても、仕事がたくさんあるからなぁ

のきは本当に忙しそうだからね〜、しょうがない!笑

短い睡眠時間は認知症のリスク

「睡眠」と「認知症」の関係性はここ数年で一般的になってきた印象があります。

ある研究では、50代と60代の睡眠時間が6時間以下の人は、後に認知症を発症するリスクが高いことが判明しています。

また、7-9時間程度の十分な睡眠を日頃とっている人に比べ、普段の睡眠時間が短い人が認知症と診断される確率は30%程度高い可能性が示唆されています。(7)

一晩の徹夜による疲労感などと比べて、6時間など少し短い睡眠の疲労感は少ないため、長期間に渡って継続できます。

認知症を発症するのは、数年、いや数十年先のことがほとんどです。

そのため、認知症の小さなリスクの蓄積に気づいたり体アラームを発することは稀です。

逆の意味で、「チリも積もれば山となる」です。

十分に気をつけてください。

生活習慣病はすぐに体に変化が出ますが、認知症はすぐには変化が出ないのでくれぐれも注意しましょう!

睡眠に関する大切なチェックリスト

睡眠に関する大切な注意点をこれまで述べてきました。

そこで、ここでは簡易なチェックリストを以下に記載します。

睡眠に関する15個のチェックリスト

- 睡眠時間を一定に保つ。週末や休日でも、毎日同じ時間に起床する。

- 就寝時は、少なくとも7-8時間の睡眠がとれるような早さに設定する。

- 眠くなってから布団に入る。

- 20分経っても寝付けない場合は、布団から出る。光の当たらない静かな場所で活動する。特に電子機器は使わない。

- 就寝前のリラックスした習慣を確立する。

- 布団は睡眠のためだけに使う。

- 寝室は静かでリラックスできる空間にする。

- 部屋を快適で涼しい温度に保つ。

- 夕方に明るい光を浴びるのを制限する。

- 就寝の30分前には電子機器の電源を切る。

- 就寝前に極力食事をしない。

- 定期的に運動し、健康的な食生活を心がける。

- 午後や夜にカフェインを摂取しない。

- 就寝前のアルコール摂取を避ける。

- 就寝前の水分摂取量を減らす。

徐々にでいいので、15個全てを満たせるにしましょう。

十分な睡眠時間をとる具体的な実践方法

ここまで、7-9時間程度の十分の睡眠を取る必要性と注意事項を確認してきました。

しかし、何よりも言われたことを実践することが難しいのではないでしょうか。

そのため、以下に各ステップを挙げるので実践してみてください。

朝起きる時間を設定する

まずは、何時に起きたいかを設定しましょう。

朝起きて勉強することが難しい方もいると思うので、通勤・通学するための準備時間から見積もりましょう。

起床時間から8時間前までを就寝時間とする

この時間は、「寝る」一択にしましょう。

もちろん、例外的にZOOMなどでオンライン会議や飲み会をすることもあるでしょう。

そのため、基本の1日をベースに想定します。

また、就寝に要する時間で睡眠時間の微調整をしましょう。

Ma.satoの場合は1分以内に寝れる(これが原因で医学生時代は旧友に病気じゃないって言われたくらいです。)ため、90分の睡眠周期を5サイクルした7時間30分で計画しています。

就寝の2時間前からはブルーライトを目にしない

チェックリストにも挙げたように、ブルーライトを浴びることを極力控えるようにしましょう。

おそらく、このstep3がおそらく一番難しいのではないかと想定しています。

理由は、語弊を恐れず、現代人の多くはブルーライトを発するデバイスの”依存症”に罹患しているからです。

なんとか、このstepを乗り切りましょう。

もちろん、午後はカフェインやアルコールも控えましょう。

上記の時間スケジュールで日々の予定を立てる

「仕事でこのスケージュルの実践は無理!」と思われるかもしれません。

しかし、これはやるかやらないかです!

実際に行動しないことにはやれるか否かわかりません。

上記のようなスケジュールでまずは実践してみてください。やればどなたでもできます。

わかった!やる!!

さすが、ずば抜けの行動力をもつアヤカ!

朝活するための起床時間の調整方法

ここまで、8時間前後の十分な睡眠時間をとる重要性と具体的な睡眠時間スケジューリングを説明してきました。

さらに、この十分な睡眠の確保に加えて、朝活を加えれば怖いものなしです。

私も朝がクリエイティビティの高い行動・作業を行うのに最適の時間だと実感しているため、早朝起床をおすすめします。

しかし、注意点として人のサカーディアン・リズム(概日リズム)はそう簡単には変えることができません。

そのため、朝7時起床の人がいきなり5時に起床するのはかなり過酷です。

これは、飛行機で時差が2時間早い国に旅行して、同じ時間に起きるのと同じです。

そうです。要は時差ボケと同じです。

そのため、朝早く起きるように行動を変容したい方は、3日ごとなどに20分ずつ早めてみてください。

この起床時のずらし方は結構有効です。

例えば、現在7時に起床している方は、次の3日間を6時40分起床、さらに次の3日間を6時20分と設定していき体を順応させていきます。

この方法だと、18日後には5時起床を実現できます。

ぜひ、試してみて、中小企業診断士試験を契機に朝活人間に変貌を遂げてください。

朝はいいよ〜

一緒に朝活しような!

さいごに

いかがでしたか。

今回は、中小企業診断士試験に限らず人生の約1/3を費やすであろう睡眠に関して「一発合格道場」で触れてみました。

え?中小企業診断士試験の情報ブログなんだから、健康ネタじゃなくて受験勉強ネタを提供しろって?

ごもっともです。すみません。

しかし、多忙な受験生が多い中小企業診断士試験界隈では「睡眠」に関する悩みを去年の私のようにお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

そのため、許してください。(笑)

それではみなさん、Enjoy studying to take enough sleep!

どけどけ〜、明日はjust do it!のワイが行くで!

にのみって、「ワイ」キャラだったっけ?

今回登場していない12代目メンバーは次回登場してもらいます!

次回は、睡眠に引き続き「昼寝のススメ」をしようかと思います。

受験知識でも生活関連の知識でも質問があればコメントしてくださいね。

12代目の誰かが必ず答えられますので!

せ〜の!ばいび〜

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。 にほんブログ村 にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

参考

2. CDC 「How Much Sleep Do I Need?」

5. Harvard Health Publishing 「Blue Light has a dark side」

6. NIH Lack of sleep in middle age may increase dementia risk

私も睡眠時間は毎日7時間以上を意識しています。

これは睡眠時間が6時間を切ると、明らかに体の調子が悪い(お腹がゆるくなる)ので、過去の自分の体のデータ?から徹底しています。

休日も8時間睡眠で午前7時に起きて、勉強するのに良いと言われる午前中はしっかり勉強する習慣を5年以上は継続してます!

その他、エナドリやコーヒーも一切口にしない、PCはブルーライトカット、運動もきちんと行う、など健康面に関する自己管理能力の高さは自分の強みだと思ってますw

(つまらない人間だと思われそうですが……)

あと、毎日昼寝を30分以内行うというのも自分ルールですw

昼寝ができずとも、短い間目を瞑っているだけでも、午後に眠くなりにくく作業効率が下がらないようです。

30分以上昼寝をしてしまうと、脳が眠るモードに入ってしまうそうなので是非12代目の皆さんもお昼寝を取り入れてみてくださいw