体がキツイよアラフォー受験生、1次試験まで4カ月の軌跡 by masumi

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸

4月10日(土) 15:00-17:40(1部2部)

・第1部 15:00-16:15<1次試験対策+相談会>

・第2部 16:30-17:40<2次試験対策+相談会>

・第3部 17:50-18:50<懇親会>

Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!

3月15日(月) 12時より「こくちーずプロ」で募集を開始いたします。

一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!

また、第3部ではオンライン懇親会を開催します。懇親会のみの参加も大歓迎です。

道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。

ご検討ください!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

春セミナー、15日から受付開始します!!上記のこくちーずのリンクから確認してくださいね。

はいはい、そうですね。前回私はぎっくり腰でした。おかげさまでだいぶ楽に動けるようになりました。そして毎日ストレッチと軽い筋トレをし、PC作業は1時間おきに休憩をとるようにしています。

そうです。ついにやる気になったのです。iphoneのマナーモードスイッチくらいの本気のスイッチがプチッと入ったのです。

では早速本題です。これまで、6人の12代目のメンバーがどんな学習計画を立て、実行してきたかを記事にしていますね。

★のき「私の試験戦略・再考」

★池やん「1次試験合格に向けた学習戦略」

★アヤカ「1次試験の勉強方針の立て方」

★TAKURO「私の学習計画の失敗に学ぶ」

★こんちゃん「過去問演習のやり方と得点」

★なゆた「時間が無いあなたに贈る『一次試験突破に向けてのシンプルなルール』」

みんな本当にそれぞれでとても興味深いですね。その中でもやはり、目標を定めて、己を知り、戦略(計画)を立てて、実行、修正を繰り返してきたのは共通なのかなと思っています。

ということで、今日はちょうど去年の今頃から勉強を始めた私の1次試験までの4カ月間を振り返り、良かった点、反省を踏まえたアドバイスをお伝えしたいと思います!

いつどんな勉強をしたか、どんな教材を使ったか、模試の点数も全てお見せします。そして正直に感じたこともお伝えします。やや独特感は否めませんが、お役に立てていただければ幸いです。

今から勉強を始めようか迷っている方、まだ思うように進んでいない方、今からでもいけますよ!!アラフォー世代にはちょっとカラダがキツイけど・・・(^^;

***

📋CONTENT1.学習方法の選択

・通学か通信か独学か

・3月スタートで7月の1次試験に間に合うのか

・診断士ゼミナールかスタディングか

2.学習スタート

・学習の順番

・学習を始めて分かったこと

・学習方法

3.学習計画

・科目ごとの方向性

・中日程計画(1か月計画)

4.実行スケジュール

・1日のタイムスケジュール

・学習実行表

5.良かった点・アドバイス

・良かった点

・反省点とアドバイス

🔎 学習方法の選択

通学か通信か独学か

休みの日に家から出たくない、同じ結果ならコストは抑えたい、という考えの下、独学か通信かに絞られました。

これまでも他の資格試験を通信講座で取得していたので、今回も通信講座にしようと思いました。ただ、結果的にはだいぶ独学に近い形になったので、通信30%、独学70%くらいという感じです。(先日の池やんの記事でも独学と紹介いただいています)

3月スタートで7月の1次試験に間に合うのか?

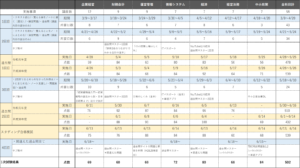

診断士の勉強はネット記事では1,000時間、1次試験だけでも600~800時間程度必要と書かれていました。それくらいの時間を捻出出来るのか、講座を申し込む前に、1日のスケジュールを作成して大まかに計画を立ててみました。その時作成したの表がこちらです。(全く加工せず当時のまま載せます)

土日に美容と健康に気を使うゆとりがこの頃には見うけられます(;´∀`)

仕事中の勉強時間は、電車移動が多いのでそのすきま時間の合計としています。

空いている時間をすべて勉強に充てた場合、3月から7月までで捻出出来るMAX時間は580時間と分かりました。(実際に出来るかどうかは置いておいて)そしてこの時、 生活の全てを勉強中心にしないと時間が足りないんだなと思いました。でも本気でやればなんとかなるかもしれないなと思いました。はい、そうですね、ここが本気のスイッチがバッチーンと入った瞬間です。

診断士ゼミナールかスタディングか

かなり迷いましたが、動画の時間が(1次のみで)診断士ゼミナールが約200時間に対し、スタディングは約76時間だったことでスタディングに決めました。自分の持ち時間MAX580時間のうち、動画を視聴する時間が長いと繰り返す回数やアウトプットの時間が足りなくなると思ったからです。

7科目、ほぼ知識0からのスタートなので、おそらく4回くらい同じ問題を繰り返し解かないと身につかないと考えていました。また、スタディングは暗記の助けとして「マインドマップ」というキーワードの繋がりを表した表の評判が良かったこともプラスになりました。

🖥 学習スタート

学習の順番

スタディングでは、このような順番で学習を勧めていますので、順番通り企業経営理論からスタートしました。

1.企業経営理論

2.財務会計

3.運営管理

4.情報システム

5.経済

6.法務

7.中小企業政策

学習を始めて分かったこと

- ①基礎講座40~50分、②フォローアップ講座10分~20分、③問題演習10問程度、④関連過去問10問程度がセットで1講座。(どの科目が何講座かは後述の実行表参照)

- 基礎講座の動画は講師が講義をする形式ではなく、「マインドマップ」を映しながらテキストを朗読している。

- フォローアップ講座のみ講義形式(サンプル動画はこれを紹介している)

- 科目にもよるが、動画を1.5培速再生をすれば1講座あたり(①~④まで)1時間~1.5時間くらいで終わる。

- じっと動画を観ていると寝てしまう (;・∀・)エ?

- 動画を観ながらノートに書き留めようとすると追い付かない (;・∀・)アレ?

- 何かしながら聞いているだけだと覚えた気がしない(というより覚えられない)(;・∀・)オヤ?

- 「マインドマップ」が頭に入ってこない。情報は表形式になっていないと頭に入らない (;・∀・)ムムム?

スタディングの良し悪しという前に、私が動画を視聴していると寝てしまうという致命的な特徴があることが判明したのです。そして聞いているだけでも頭に入ってこない。

いや、もっと続けてみたら変わるかもしれない、せっかく買ったのに・・・などと迷ったのですが、そんな迷っている時間も惜しく、とにかくやりたいように進めようと決意し、動画を観ることも、マインドマップを使うことを諦めました( ;∀;)

*あくまで私見であることをご了承ください。マインドマップを試験会場で熱心に見ている人も多数見かけたので、効果的に活用出来る方はたくさんいると思います。

学習方法

これまでの資格試験勉強でやってきたように、テキストを自分で読みながら覚えることをノートに書いていくことにしました。時間が無いので、1回目はノートをまとめるのではなく、覚える事をノートに書いて、手を動かしながら覚えるイメージです。

ただ、隙間時間に音声だけでも聞いていようと考え、通勤時間や料理をしながら、洗濯をしながら、など耳が空いている時は出来るだけ音声を聞くようにしていました。

じっくり理解することよりも、とにかく1回目(テキストを読んで、書いて、問題、過去問で1セット)を全科目終わらせることに注力しました。スタートして43日後に1回目が終わったので、その結果を踏まえて2回目以降の戦略を立てました。

📅 学習計画

科目ごとの方向性

1回終えてそれぞれの科目について思ったことと方向性は以下の通りです。

財務会計・経済

- テキストの内容はギリギリ理解できる。考えるのに時間がかかるため、十分理解して問題に慣れておく必要があるな。

- 講座だけでは問題が不足していると感じたので過去問マスターで補い、毎日必ず講座か過去問マスターをやろう。

- 講座、過去問マスターどちらも全ての問題が解けるまで繰り返しやろう。(間違えた問題が無くなるまで繰り返す)

(財務)財務諸表の基礎が出来ていない。分かり易い本を購入して基礎知識をつける必要があるな。

(経済)YouTube動画で石川先生の速習ミクロ、マクロ経済学を発見。これでテキストの足りない部分は全て補え、得意科目に出来るかもしれない。

動画はこちら(速習ミクロ経済学・速習マクロ経済学)。

その他の科目

- 講座だけ繰り返しでもなんとかなるかな。1回だけだとほとんど記憶に残っていないけれど、あと2、3回繰り返せば60点はとれるかもしれないな。

- 全てきっちり覚えていなくても文脈から回答を予想して勘でいける問題も多いかもしれない。

(情報システム)(運営管理)テキストが文章になっていて整理しにくかったので、表や図を使った簡単な教材を探そう。

財務会計と経済学は勘で解けないので、しっかり理解する必要があり、重点的にやろうと思いました。それ以外は暗記が中心になるので、なんとなく記憶に残っていれば全く解けないことはないだろうな、と考えていました。

しっかり理解することが一番ですが、このようにおかしな選択肢の見分け方を知っていると分からない問題もなんとなく解けたりします! ^^)

中日程計画(1か月ごとの計画)

これらを踏まえて立てたスケジュールはこのようなものです。実際はノートに手書きでした。ここにはあまり入っていませんが、適宜予備日を作って調整をするようにしていました。そして計画を立てるのが好きなので、2週間に1回くらいは息抜きがてら見直しをしていました。

⏰ 実行スケジュール

1日のタイムスケジュール

講座を選ぶ時に大まかに1日のスケジュールを考えていましたが、実際はどうだったかというと、ちょうど勉強を始めた頃から緊急事態宣言が発出され、6月末まで在宅勤務だったため、予定よりも勉強時間が確保できた、というのが結論です。

在宅時と通常勤務時、休日のタイムスケジュールはこちらです。日によって多少変わりますがこれくらいを目標にやっていました。さすがに休日の10時間はなかなか出来る日は多くなかったです。

勉強を始めた当初は集中力が続かず、1時間もしないうちに休憩していましたが、始めて2カ月くらいで90分続くようになると、90分勉強+30分休憩のサイクルを意識的に回すことで長時間集中力を保って勉強出来るようになりました。

● 休憩は30分とり、全く違うことをする(この時間を利用して家事などやるべきことをやる)

● 感情を意識せず、時間割だと思って淡々と動く

このやり方をすると自分でもびっくりするほど勉強が続けられるようになると思います。

そして私は生活の全てを勉強中心にしないとその時間を捻出出来ないと見積っていたので、ただ必死でした。(要領良くやればもっと短い時間でも合格する、という発想は全く無かったです・・・)

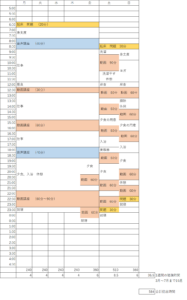

学習実行表 (いつどの科目をどんな風に勉強していたか)

実際のスケジュール、やってきたこと、使った教材、模試などの点数も含めた実行表がこちらです。今回振り返りをするにあたり、ノートにメモしておいた日付とスタディングの記録を元に作成しました。

3-4月で140時間、4-5月で220時間、5-6月で160時間、6-7月で160時間(total:680時間)くらい勉強していたと思います。(体験記と自己紹介の時の時間はざっくり考えていたのでズレました。すみません。)

過去問の点数が高めですが、講座ごとに過去問演習をしているので一度解いた問題がかなり混じっているのと、過去問を解く前の4,5日で一科目全部を復習した直後だからです。

学習のペースは、試験1か月前の6月上旬の土日に試験と同じ時間に同じ科目の模擬試験やることを決め、そこに間に合わせることを目標にしていました。1か月前倒しにしておけば多少遅れても残り1か月でカバーできると思ったからです。

実際、法務と中小政策が他の科目に比べて遅れていたので模試の時点での理解度がイマイチでしたが7月の試験には間に合った感じです。

勉強しながら思っていたことは、「もっとやっておけば良かった」と後悔しないようにやろうということです。

始めて財務会計の過去問マスターに取り組んだ時は、全く分かる問題が無く、本当に出来るようになるのか?と不安になったり、出来るようになったと思っていた問題が解けなくなって「私はなんでこんなにダメなんだ・・」と落ち込んで泣いたりした時もありました。(今思えば相当恥ずかしい)

ただ、4カ月間でしたが、1日もサボらず、毎日精一杯出来ることをやった、よく勉強したと自分でも思います。

💡 良かった点・アドバイス

良かった点

- 2回目の段階で財務会計と経済の過去問マスターを始めたこと。十分納得できるまで繰り返せた。

- YouTubeの石川先生の動画(速習ミクロ、マクロ)を視聴するのに予定より時間がかかったが、一通り視聴したことで十分理解が出来た。

- 運営管理がどうしても眠くなってしまっていたため、イラストいっぱいの「工場のしくみ」という本やWEB検索、動画を使って徹底的にイメージをつけることで苦手意識が減った。

- スタディングの1講座の量はちょうど良かった。コンパクトにまとまっていたため短期間で4回転出来た。

- スタディングの全問題横断の問題演習、スマホでどこでもすぐに問題が出来る点は弱点克服とすきま時間活用に役立った。

経済の石川先生の動画はテキストで理解しにくいところを中心に倍速で視聴していました。ミクロ・マクロ両方見終わった時には、完全に石川チルドレンと化し、『こんな素晴らしい動画を無料で提供してくれるなんて本当にありがたい!先生のために経済頑張るよ!!!』と誓い、涙して卒業していきました。

反省点とアドバイス

中小企業政策は、暗記科目なので直前にやろうと考える人も多いと思いますが、最初に勉強した段階で単語帳アプリなどに暗記することを書き込んでいき、すきま時間を使って覚えることをおすすめします。そうすれば、直前に時間をとる必要が無く、他の科目の勉強に時間を使えます。

そして一度に覚えるには量が膨大過ぎるので、大抵直前に覚えきれないと思います。難しい内容はなく、しっかり覚えれば得点源になる科目なので、時間をかけて記憶を定着させ、その量をじわじわ増やしていく方法が良いと思います。

企業経営理論は、会社員の人にとっては馴染みやすい科目であると思います。ただ、過去問を見てびっくり!日本語の意味が分からない(;゚Д゚)・・・となりやすいです。わざとイメージしにくい表現を使っているんじゃ?!と思うほどなので、早めに過去問を解いて慣れておくほうが良いと思います。

結果的に運営管理と中小企業政策以外は過去問マスターを使っていますが、財務会計と経済学以外は1回しか出来なかったです。おそらく使わなくても7科目合計で合格点には達したかなと思いますが、同じ論点の問題を何問も続けて解くことで理解が深まった部分はあり、緊張しやすい性格なので試験当日の安心材料になりました。気持ちに余裕を持って試験に臨みたい人は時間があればやっておいた方が良いかなと思います。

🚪 外伝|受験勉強の裏側で

こんな勉強ばかりの生活を過ごしていた私ですが、コロナ禍の影響もあり、体は相当ストレスを感じていたと思われます。(心は大学受験をしている高校生)

GW頃に親知らずが痛くなり、(おそらく免疫力の低下です)いろいろあって歯医者さんは4件行き、結果的に2本も抜歯するはめに(T_T)/~~~

在宅勤務で座ってばかりなのと、毎週通っていたヨガに行かなくなったことで、肩こり腰痛、足のむくみに悩み、そして口述試験の後、ついにぎっくり首に!

座っていると腹筋を使わなくなり、猫背になり、おなかが上下に割れました( ;∀;)!(横に1本しわが入った!)そしてくびれもなくなった!(いや元から無かったかもしれない!)

いつの間にか やる気・集中力>体力 となっていて驚きました。

とはいえ、なんとかなるなる、と思っていましたが、合格してからやりたいことがさらに増えて、そうも言っていられないと痛感した次第です。それでちっさなやる気スイッチを押したわけです。(冒頭の話に戻る)

合格者のみんなは筋トレをやっている人が多いです!勉強と並行して体力づくりをしましょう!!私もこれから頑張ります!

目指せ腕立て5回!

***

以上、私の①受験スケジュールと実施事項 ②使った教材 ③良かった点と反省点&アドバイス、

そしてその裏側では、アラフォー的にはけっこう体を酷使しているよ、体力づくりも一緒にやった方がいいよ、というお話でした。

ネット情報では、中小企業診断士資格試験の勉強時間1,000時間(1次試験800時間~900時間)、期間は1年くらいかかる、というのが一般的のようですが、1日に勉強に使える時間や、これまでの受験経験によって合格までの時間、期間は短縮可能だと思います。

皆さんの参考にしていただければ幸いです。ではまた次回! (^^

masumiのその他の記事を読む⇒masumi記事一覧

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑