塗りつぶし&忘却曲線 過去問活用法 by みっきー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

記事を開いて下さり、ありがとうございます!

14代目で「少数派受験生」を自称している、みっきーです。

(自己紹介記事はこちら)

私は1次試験を2020年、2021年の2回受験しました。

2回目の1次試験で「企業経営理論」「運営管理」「財務・会計」を1から勉強することになったのですが、

1年目と比べ2年目は時間管理を楽に感じました。

特に、道場ブログ等を読んで、自分なりに問題集・過去問の利用方法ができていたことが大きかったと感じています。

今回はそのポイントを紹介します。

Takeshiの「付箋&チェックシート活用術」等、過去問の活用は他の14代目メンバーも紹介していますので、

ぜひパクってカスタマイズの上、自分に合う方法を取り入れていただけると幸いです。

過去問・問題集の活用ポイント

ポイント

①塗りつぶしで問題集・過去問の進捗方法を管理した

②忘却曲線に沿って復習を行うようにしていた

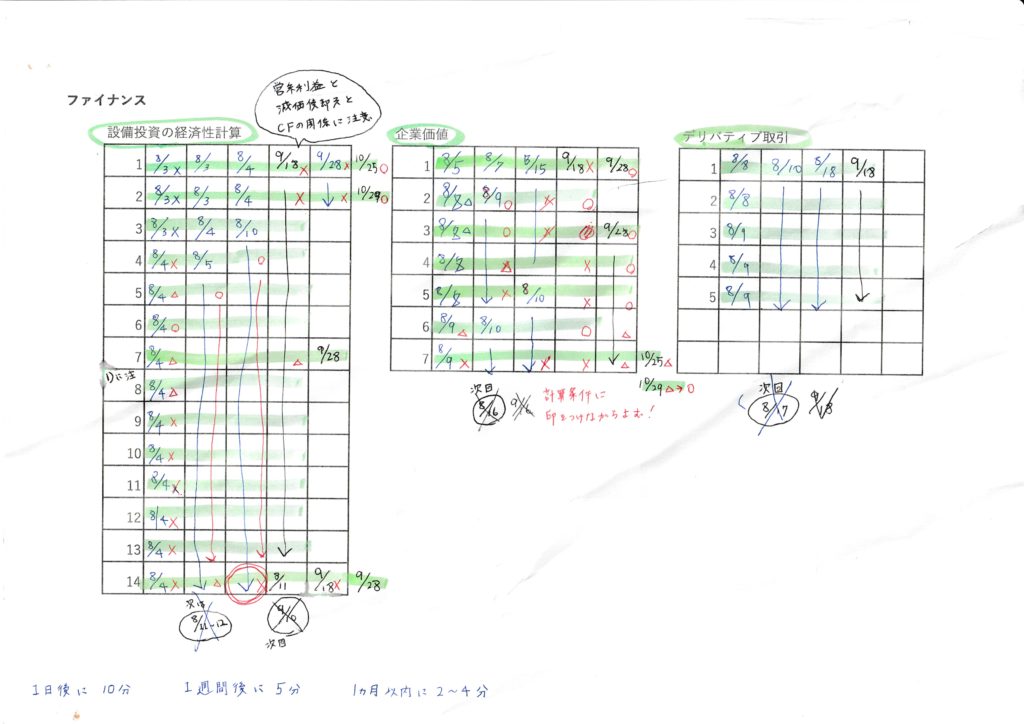

文字だけではイメージがし辛いかと思いますので、

私が昨年、

実際に事例Ⅳの問題集を解くときに使っていた「塗りつぶしシート」画像をアップしました。

1次・2次試験の過去問も同様に塗りつぶしシートを作っていたのですが、

まさか道場にご縁いただけると思わず、

手元に残せていませんでした…。

他の方の目に触れることを意識せず書きなぐっていますので記載が不十分なところもありますが、

数ヵ月かけて問題を解いた臨場感が伝わればとそのままアップいたしました。

「〇×△」とは?

なぜ蛍光ペンで塗りつぶしているのか?

下部の「1日後に10分…」等のメモはどういう事なのか?

「塗りつぶし&忘却曲線」について詳しく紹介させてください。

①塗りつぶし進捗管理

勉強を始めた当初、1度解いて間違えた問題は、直接問題集や過去問に✓印をつけて確認していました。

何度も間違える問題は、どんどんチェックを増やしました。

なんだか効率が悪い気がする

どこまでができて、どこまでができなかったのか全体での把握ができていませんでした。

そんなときに、

道場9代目きゃっしいさんの「まとめシート流!絶対合格ちゃんねる」に

ある動画(※リンクは下記)がアップされました。

「過去問塗りつぶし勉強法」です。

きゃっしいさんに許可をいただき、動画から一部引用させていただきます。

①解く予定の範囲の過去問の年度・問題番号をペーパーで一覧表にする

参考:まとめシート流!絶対合格チャンネル 【中小企業診断士】試験直前!もう一歩のモチベーションアップのための”過去問塗りつぶし法”【資格試験対策】 第020回

②問題を解く

③解けた度合いによって〇△×等の印をつける

〇→完璧

△→一応解けた、または「まぐれ」で解けた問題

✖️→間違え

-→極端な難問等、解かなくても良い問題

④〇がついた問題は、蛍光ペンで塗りつぶして、終わったことが分かるようにする

⑤2周目以降はは△×がついた問題だけを繰り返し、理解できたら〇に変えていく

→〇がついた問題は蛍光ペンで塗りつぶし、終了したことが分かるようにする

以上を繰り返し、全ての問題が蛍光ペンで塗り潰されたら、その範囲の過去問は終了です。

全科目分の塗りつぶしテンプレートを作るのが少し大変ですが、

まとめシートブログ内で配布もされています。

テンプレートでは過去3年分ですが、

私は5年分解きたかったので同じ表をエクセルで自作していました。

また、〇△×と合わせて、解いた日付もマスの中にメモして、復習の参考にしていました。

過去問の進捗率を一元化できるようになりました。

2次試験の事例Ⅳの問題集の進捗度もこの方法で管理しました。

まとめシート動画内でも紹介されていますが、

自分がどれだけ勉強してきたかという事を可視化できるのも大きなメリットだと感じています。

私は試験本番、「これだけやった」と自分を安心させるアイテムとして塗りつぶしシートを会場に持参していました。

●「過去問塗りつぶし勉強法」に関する動画

●今年度の過去問塗りつぶし表テンプレートリンク

【お知らせ】過去問塗りつぶし表 2022年版公開 – 一発合格まとめシート(Matome-sheet)

②忘却曲線

1度読んだだけ、聞いただけで全てのことを覚えてしまう…という方もたまに居るようですが、

大多数の人にとっては試験勉強は「忘却」との戦いだと思います。

この戦いを制する武器の1つが、

過去の道場記事でも何度も取り上げられている、

「エビングハウスの忘却曲線」から導き出された復習時間です。

学習後に忘却した記憶を100%に戻すために必要な復習時間

・1日以内に10分間

・1週間以内に5分

・1か月以内に2~4分

せっかく何かを勉強しても、そのままにしておくと、どんどん学んだことを忘れていきます。

が、

・1日以内に10分間

・1週間以内に5分

・1か月以内に2~4分

そのことについて復習すると記憶の忘却を防ぐことができると言われているのです。

+エビングハウスの忘却曲線についての詳細はこちらをクリックこれを参考に、

「過去問塗りつぶしシート」にメモした〇△×の問題習熟度と横にメモした解いた日付を元に、

この復習ペースにのっとって過去問・問題集の復習するように意識していました。

多忙な日や、間違えた問題の見直しに時間がかかりすぎた時は若干ずれることもありましたが、

下記のようなスケジュールで復習をしていました。

「過去問塗りつぶしシート」を元にした見直しスケジュール

①△✖️がついた問題は翌日にもう1度解きなおす

→解きなおしでも×の場合は翌日にもう1度解く

②1週間以内に、再度△×の問題を解きなおす

→解きなおしでも×の場合は翌日にもう1度解く

③1か月以内に、△✖️の問題を解きなおす

(余裕があれば、1度〇をつけた問題も適宜見直していました。

私の場合、覚えたつもりで、時間がたつと記憶が薄れている場合があるため…。)

→△、✖️がついた問題は①に戻って見直す

→試験ギリギリまでこのループを繰り返す

なお、初年度は過去問1周目は1問ずつの見直しに相当な時間がかかっていたため、

最初からこのリズムでは復習できませんでした。

ある程度過去問を解きなれてから、

試験直前期にぐるぐる過去問をまわしながら記憶の定着を図る際に上記スケジュールで忘却曲線を意識しました。

恐らく、過去5年分を6~7周以上はしました。

2回目の受験では、1周目から忘却曲線ペースで復習を行い、忘れた記憶を呼び覚ましました。

なお、復習に関しては下記のこともわかっています。

・一度目の学習より二度目以降の学習の方が簡単。

・復習を重ねるごとに忘れにくくなる。

・時間をかけて何度かに分けて学んだ方が、学習効率は上がる。

ある程度の期間をあけて、何度も復習することが大切なようです。

この塗りつぶしシート以外に忘却曲線に基づく復習を行うツールとして、

「reminDO」というアプリもとても役に立ちました。

11代目3chさんの記事に詳しい解説がありますので、リンクを紹介します。

基本の過去問活用法

「塗りつぶし&忘却曲線」についてここまで紹介してきましたが、

最後に、私の過去問への臨み方も補足で紹介させていただきます。

まずは、やって良かったと思っていること2点です。

●年度ごとに1試験分を通すタテ解き

過去問は、年度ごとに1問目から最終問題まで時間をはかりながら通しで解くようにしていました。

道場では「タテ解き」と呼ばれるようです。

分かりにくい論点はヨコ解き(※同じ論点を集中的に解くこと)もしましたが、基本はタテ解きでした。

理由は、受講していたTACの過去問がそのような作りだったからというだけです。

本番での問題の流れやタイムマネジメントができ、まんべんなく復習ができたのはメリットでした。

もう少し「ヨコ解き」も取り入れれば良かったと思いますが、

タテ解きで試験全体の流れを何度も繰り返せたのは良かったと感じています。

●いきなり過去問からやらない

過去問から勉強を開始する人も居るようですが、

私のレベルでは無理でした。

市販テキストだと「TACスピード問題集」(通称スピ問)レベルが基礎問題にまず取り組み、

ほぼ正答できるレベルで理解が深まってから過去問に移りました。

(※初年度TACに通っていたので、受講生向けに配られる「トレーニング問題集」も活用していました。)

初年度に過去問を始めたのは1次試験2~3か月前です。遅い!

「知識ゼロから試験本番で6割取るためには、基本をかためるのが1番大切」と自分に言い聞かせ、

焦らないよう心がけていました。

ここまで過去問を後回しにするのはリスクですが、

基礎をしっかりかためてから過去問で応用問題に触れる、

というやり方が自分にはあっていたと感じています。

一方で、これはやらなくても良かったと思っているのは下記です。

●難易度が高いD、Eランク問題にも目を通す

私が使っていたTAC問題集は、

受験生の正答率によって問題をABCDEランクに分けていました。

受験生の8割が正答できる問題がA、正答率が2割未満の問題がDです。

+ABCDE問題の詳細な定義についてはこちらをクリック診断士試験で6割を取るためには、A~Cランクが解ければ問題ないと言われています。

それを認識した上で私は、ほとんどの受験生が間違える、

つまり高難易度問題であるD・Eランクにも念のため目を通し、

理解できない場合も解き方を丸暗記するようにしていました。

(※一部、解き方すら暗記できない難問もあり、それはさすがに諦めました。)

自分に自信がなかったため、とにかく少しでも自分のレベルを上るために必死でした。

もしA~Cランク問題をケアレスミスしてしまった時に、

全くDランク問題に歯が立たなかったらどうしよう…と思うと捨てられませんでした。

また、過去の難問に似た問題が出た時に、

この問題、見た事があるのに解けない

という状態になるのも嫌でした。

このやりこみのおかげで初年度で1次試験に一発合格できたと思っているのですが、

この「D・E問題まで見る」というのは2次試験につながるものでもなく、

今振り返るとあまり効率の良い勉強ではなかったです。

以下は余談ですが…。

このスタンスの勉強で診断士受験前に「ファイナンシャルプランナー3級」を受けた際、

「学科」と「実技」の2科目それぞれ6割がボーダーラインの中、

「学科:9割」、「実技:満点」で合格することができました。

高得点合格ができて嬉しかったですが、履歴書に書けるのは資格名のみ。

短期間合格者のさたっちが言うように、ある程度割り切っていくことも大切だと感じます。

A~C問題が大切なことを教えてくれる、道場伝説の記事はこちらです。

最後に

先日「診断士試験とは、情報戦である」という話が道場14代目同士で出ました。

どのような「勉強スタイル」を取るかということも、その情報戦の1つになり得ると思います。

ぜひ14代目メンバーや道場先代たちの記事を参考に、

自分なりの勉強スタイルを見つけていただけると嬉しいです。

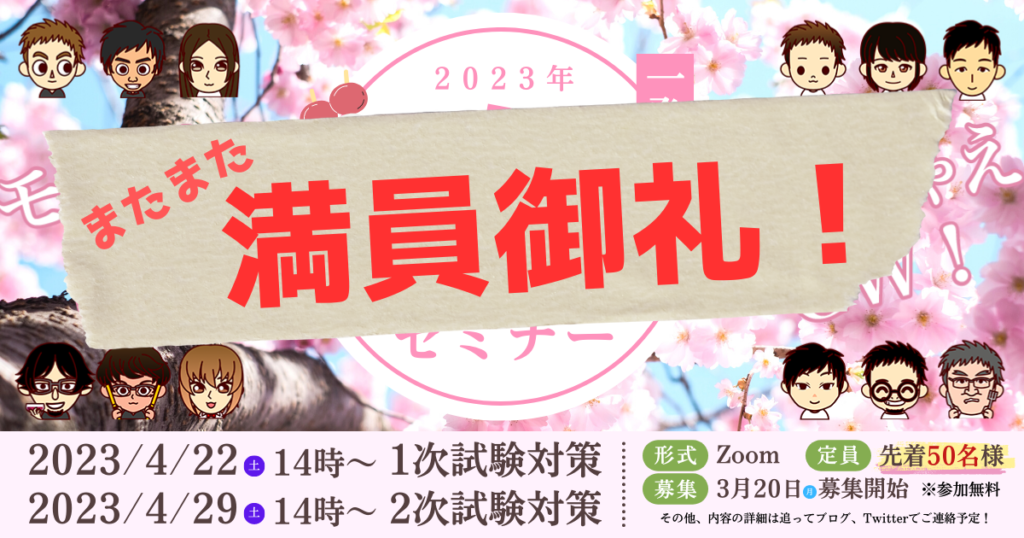

●最後に、お知らせです。

GWに向けてモチベ向上を目指す、🌸14代目春セミナー🌸

追加募集も満員御礼いただき、ありがとうございます。

残念ながらご参加いただけなかった方に向けて、

セミナー内容について後日ブログでもレポートいたしますので、

お待ちいただけると嬉しいです!

14代目の2周目のブログ更新もアンカーへとつながります。

明日は14代目内で「ドン」のあだ名が定着してきたs.t.oです!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)