【一次試験対策】4月からでも間に合う1次試験最短合格メソッドbyさたっち

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

全速前進ヨーソロー☆

さたっちです。

オタク中小企業診断士(登録予定)のさたっちです。

WBCで14年ぶりに日本が世界一になりましたね!

この勢いのままに、日々の勉強も頑張っていきましょう。

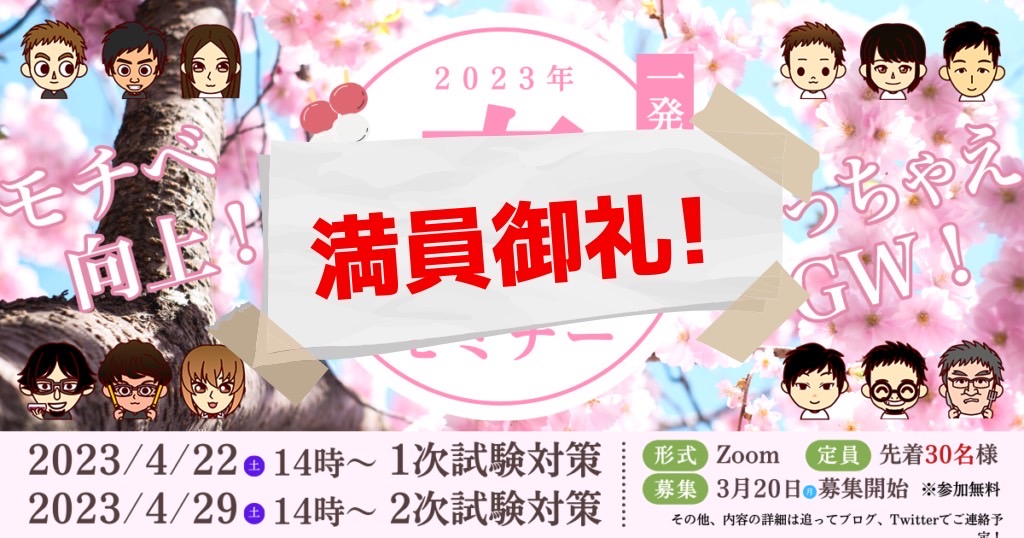

【告知】春セミナーのお知らせ!

春セミナーですが、ご好評につき満員御礼です。

現在、追加募集を検討しておりますので、お申込みが間に合わなかった人も続報をお待ちください。

本日の内容

今日は一次試験について話します。

合格体験記にも書きましたが、私は2022年4月に中小企業診断士の勉強を始めて、250時間の勉強で一次試験を突破しました。

「正解からの逆アプローチ戦略」と名付けた戦略ですが、

本日は私さたっちが実際にどのような勉強をしたのかお届けします。

俺も300時間で一次に合格したよ~

記事にまとめたし、さたっちの出番はないんじゃな~い?

俺とやり方ほぼ一緒だ、、、

なんなら、勉強法のクオリティはTakeshiの方が高いです。

というわけで本日の記事はここで終了します。

お疲れ様でしたー

ちょっと待った!

せっかく見に来たんだから何か話せよ!

ん-、どうしよっかなー、、、

考えた結果、どういう取り組み方で短期合格を勝ち取ったのかにフォーカスして本日はお話します。

ものすごく長くなってしまいました(12000字オーバー!)ので、お時間ある時の閲覧をオススメします。

それではどうぞ↓

今日の結論

過去問マスター(同友館)を何周も解く!

いや、そんなん知っとるよ

そんな声が聞こえてきそうですが、この基本的なことをどう実行したかをお話します。

本日のメインコンテンツ

心構え

突然ですが、一次試験を突破するには

どうすればよいかわかりますか?

- 頭が良くなれば合格できる?

- 経営に関して、幅広い知識を身に着ける?

- 1000時間勉強する?

etc

残念ですが、全部間違いです。

正解は、「試験当日に25問中15問の正答※のアルファベットにマークする。」ことです!

※企業経営理論など、例外あり

いずれにせよ6割の正答ですね

それが出来たら苦労しないよ。。。

そんな声が聞こえてきそうですが、ここではとりあえず赤線部分の試験当日を覚えておいて下さい。

試験で得点を得るには?

極端な話、その科目を理解できていなくても60点が合格ラインの試験ならば突破は可能だと考えています。私は資格試験はそんなもんだと思っています。

ちなみに、僕は経営情報システムは一切勉強しなかったよ~

さすがにそれはすごいな、、、

※今日の記事はノー勉でも合格できる方法ではございません。

では、どうやって正解にマークしていきましょうか?

「試験で得点を得る」ことを分解してみると、以下のようになるかと思います。

- 正解を選ぶ

- 不正解を選ばない

- わからない問題でも正解を拾う

①正解を選ぶ

これは当然ですね。

皆さんをこれを目指して勉強しているはずです。

②不正解を選ばない

これは①の逆なのではないかと思われるかもしれません。

しかし、試験では「適切なものを選べ。」「不適切なものを選べ。」の2パターンが出題されます。これによく引っかかってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?

(それ、私のことだなー)

引っかからないようにするには、心構えだけでなく練習も必要です。

③わからない問題でも正解を拾う

これは試験において、初見の問題は必ず出題されます。試験当日に初見問題に出会ったら、書かれている情報と自分の脳内の知識を照らし合わせて、いかに正解を拾っていくのかを練習しておく必要があります。

詰まった打球でも外野の前に落ちれば、ヒットだもんね~

WBCの見過ぎね

「勉強する」というとテキストを読むことをイメージしがちですが、実はテキストを読んで勉強することは①正解を選ぶことへの対策にしかなっていません!

アウトプット重視の勉強法

では、どう勉強するのか?

私がオススメするのは

まず始めに過去問マスター(同友館)に取り組むことです!

勉強の始めで過去問マスターに取り組む意義

- 論点別にまとまっているので、1周すれば科目の全体観がわかる!

- 「不適切な選択肢を選べ」問題に慣れることが出来る!

- 初見の問題で正解を選び抜く力を身に着く!

- ①~③が実際に出題された過去問で出来る!

実際に出題された過去問以上の教材はないと思います。

過去問マスターを本当の意味でマスターできれば、一次試験の合格はグっと近づきます。

過去問マスターの欠点

そんな素晴らしいテキストの過去問マスターですが、欠点もいくつかあります。

その一つが分厚いからやる気を無くしやすいことではないでしょうか?

STUDYingならその心配はないよ~

確かにそうだな、、、

それでも過去問マスターは過去10年間の出題実績から編集されているので、演習量を確保するという意味では、過去問マスターの方が良いと思います。(STUDYingは3年分らしいです。)

過去問マスターを100%使い倒す

では、そんな分厚い過去問マスターを何周も解くにはどうしたらよいか?

ここでさたっち流メソッド。

「鉄は熱いうちに打て」戦法。

これは参考書は買った時や始めた時が最もモチベーションが高いので、モチベーションが高い内に1周やりきってしまう戦法です。この時のコツは理解や間違い分析は置いておいて、とにかく最後までやり切ることです。

具体的には、過去問マスターはだいたい10章構造なので、1日1章、頑張れる時は1日2章を解き進めていき、付箋だけ貼っていきます。

ちゃんと理解しないと意味ないんやない?

ここで冒頭の言葉を思い出して下さい。

本日の冒頭で「試験当日に25問中15問の正答のアルファベットにマークすれば一次試験は合格できる」とお話しました。

そう、試験当日までに問題を解けるレベルの理解ができていればOKなんです。

正しさにこだわるよりもモチベーションを落とさない方が何倍も大事です!

1周終わったら、次の科目を1周、・・・といった形で7科目全てを一通りやってしまいます。私さたっちの場合は、全科目の1周目を4月から5月半ばくらいで終わらせました。

ちなみに私は全ページに付箋を貼って、◎〇△×を記載していました。

※補足 法務と中小だけは過去問マスターではなく、スピード問題集(TAC出版)を活用していました。その話は後ほど。

最短で1周目を回すと・・・?

資格試験において重要な理解を後回しにしてでも、とにかく早くやることでどんな効果が生まれるか?

それは、

2周目以降が圧倒的に楽になること!

です。

過去問マスターはとにかく分厚いです。一番ページ数が多い企業経営理論は900ページ近くあります。

最初はモチベーション高く始められても、

よーし、頑張るぞー☆

中盤になるとダレてきて

全然理解できないし、先も長い、、、

なんとか1周終えられても

これを3周!?

しかもあと6科目!?

先の長さに心が折れてしまいやすいです。

一度、この状態に陥ってしまうと勉強が億劫になってしまい、何周も回すのは正直メンタルが持たないと思います。

もうマジ無理・・・

推し活しよ・・・

1周目がとにかく辛いことは避けられないです。

しかしその辛い山を乗り越えてしまえば、2周目以降は一度見たことある問題という状態になります。

この状態であれば、2周目の完走の労力は1周目の1/2程度です。

例えば、初めて歩く道は長く感じられるけれど、2回目は体感時間が短くなり、3回目には最初に気づかなかったお店に気づく余裕が出てくることに似ていると思います。

問題集をやり始めて気持ちが熱い内に、1周目の完走を目指すんだ!という気持ちで取り組むことをオススメします。

余談①

私は大学受験の時、最初は二次試験重視の大学を目指していたので、センター対策はしておりませんでした。しかし、E判定の続いた高3の12月にセンター重視の大学への切り替えを決意し、そこから1か月半でセンター試験の点数を6割→本番83%まで伸ばしました。私は短期集中でないと効果を出せない人間かもしれません。(余談①終わり)

他にも効果がある

そして、この方法による効果がもう1つあります。

それは、

テキストで学習する時に過去問での問われ方がわかるので、必要な知識をインプットしやすくなる

です。

ここでさたっち流メソッド②。

「正解からの逆アプローチ」戦法。

問題を一度解いていることによって、正解するために何がわかっていればよいのかを把握できるので、インプット学習が非常に効率的になります。

通常、資格試験の勉強であれば、テキストで理解する→過去問を解くというのが王道の流れかと思いますが、あえて逆にすることで必要な知識だけを効率的に身に着けることができます。

2周目以降は

まずはテキストをさらっと読んでおき、過去問マスター2周目をやりながら、理解できない箇所のテキストをしっかり読みましょう。(私のオススメテキストは「中小企業診断士1次試験一発合格まとめシート」です。)

それでもわからない問題に遭遇した時は、科目名と年度、問題番号でググって下さい。

例:「財務 令和3年度 第3問」

そうすると、過去問マスターに載っているような名問はネットの世界の誰かがわかりやすく解説してくれている場合が多いです。特に財務は途中計算がわからない場合がよくありますので、この方法を覚えておけば便利です。

余談②

ここまで過去問マスターの素晴らしさについて語ってきましたが、法務と中小だけはスピード問題集を使いました。その理由をお話します。まず、私は暗記科目が非常に苦手です。そのため、過去問では心が折れそうだと考えたため、スピード問題集を選択しました。(やり方は全く同じです。)

結果的にこの2科目は点数も稼げたのですが、易しめの問題を何周もすることで基本事項が暗記できていたため、得点が良かったのではないかと考えております。また、この2科目の回しが楽なので、他の科目の点数も確保できたというのもあるかもしれません。(余談②終わり)

直前期は

試験の1か月前からは一科目集中から皿回しに切り替えて、試験当日に備えました。

皿回し勉強法は先代のなおさんの記事がオススメです。↓

用法・容量にご注意

さて、本日は私が一次試験で取り組んだことをお話して参りました。効率性という観点では自信がありますが、注意点もございます。

それは

選択式でしか通用しないことです

それが後に地獄を見るハメに、、、

詳しくは一次試験終了後の私の担当記事でお話します。

まとめ

ここまで読んで頂きお疲れ様でした!

今日の記事のまとめです。

一次試験の合格のためには

過去問マスターとスピード問題集のフル活用がカギ!

- 「鉄は熱い内に打て」一番辛い1周目をモチベーションが高い内に乗り切ろう

- 「正解からの逆アプローチ」過去問を先にやっておけば、必要な知識が効率的に身に付く

- 科目名と年度、問題番号でググって、理解を深めよう

終わりに

明日は元・限界受験生のはっしーが登場!

ゆるストイックな彼女の勉強法を教えてくれる予定です。

推し活が私の心の栄養源☆

Hand up !

Rat tat tat ! Tat tat tat ! Rat tat tat !

参考記事

私が受験生時代に勉強法の参考にした13代目の記事です。

こういうやり方をする人がいるんだいうことを知れたのがこういった勉強をする私の自信につながりました。

お時間があれば、ぜひお読み下さい。

おまけ

ねぇ、さたっち。

14代目の実写枠って振ったのに、全然実写がないじゃん

記事を書くので手一杯だったんだよ~

アイキャッチだけは頑張ってみましたが、いかがだったでしょうか?

ちなみにとある有名な画像のパロディです。元ネタがわかった方はぜひコメントをお待ちしております。

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)