【合格体験記】『インプット重視スタイル』で見事合格!ゴローさん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おっはモーニング🌞

YOSHIHIKOです。

本日は、『インプット重視スタイル』で見事合格!ゴローさんです。

道場基本理論ではアウトプット重視を掲げていますが、

ゴローさんはインプット重視の学習スタイルも有効だと証明されています。

それでは、どうぞ!

——————————— ここから ———————————

受験生情報

HN ゴロー

年齢:40代

自分の診断士受験スタイルを一言で表すと

インプット重視スタイル

診断士に挑戦した理由・きっかけ

新型コロナウイルスの流行による社会情勢の変化がきっかけです。

会社に依存せずに生きていく力を身につけるために挑戦しました。

学習開始時の知識・保有資格、得意科目・不得意科目

職務経験・保有資格

・職務経験

会社員(人事部門)

・保有資格

- 社会保険労務士

- 第二種衛生管理者

得意科目・不得意科目

【1次試験】

得意科目:なし 不得意科目:情報

【2次試験】

得意科目:なし 不得意科目:事例Ⅲ

学習スタイルとなぜその学習方法を選んだのか?

合格までの学習法

1次、2次ともに独学でした。

【1次試験】

<使用教材>

・TACスピードテキスト

・TAC過去問題集

<学習方法>

内容の理解を目的に、まずはスピードテキストを一読。

次に過去問題集で5年分を1週。得点は気にせず、なんとなく出題形式や傾向を把握することに努める。アウトプットはこれで終了。

あとはひたすらスピードテキストの読み込みで理解を深め、記憶を定着させていく。

その結果…!?

初年度は経済、情報、法務、中小の4科目合格狙いでしたので他の3科目は勉強しませんでした。

結果として合計443点で1次試験は合格でしたが、3科目無勉強の状態で2次試験に臨むことになりました。

【2次試験(1回目)】

<使用教材>

・中小企業診断士2次試験合格者の頭の中にあった全知識

・中小企業診断士2次試験事例IVの全知識&全ノウハウ

<学習方法>

2次試験そのものについての知識が全くなかったためネットで情報収集を開始。この頃に一発合格道場の存在を知る。

とにかく1次知識が不足していたため、事例Ⅰ~Ⅲについては「全知識」のインプットに専念しようと決断する。

事例Ⅳは学習量に比例して得点が伸びるという情報を信じ、全知識・全ノウハウでインプットと演習を繰り返す。

その結果…!?

結局、事例Ⅰ~Ⅲは過去問を一度も解くことなく本番に挑みました。

試験の結果はBCBAでした。事例Ⅳは確かに学習量と得点が比例すること、事例Ⅰ~Ⅲは(当然ですが)知識のみでは太刀打ちできないことがわかりました。その知識すら十分ではありませんでした。

【2次試験(2回目)】

<使用教材>

・中小企業診断士2次試験合格者の頭の中にあった全知識

・中小企業診断士2次試験事例IVの全知識&全ノウハウ

・30日完成!事例4合格点突破計算問題集(🆕前回から追加)

・過去問(🆕公式から入手)

<学習方法>

事例Ⅰ~Ⅲは引き続き1次知識のインプットを行いつつ直近5年分の過去問に着手。

問題と解答用紙をダウンロードして1日1事例をできるだけ本番と同じ形式、制限時間で解き、解答の出来はネットで複数の高得点解答と見比べながら不足している知識や観点を確認する。

事例Ⅳは「30日完成!事例4合格点突破計算問題集」を追加。

「30日完成」は「事例IVの全知識&全ノウハウ」に載っていない論点を補完するために一読したが、結果としてこれが令和4年事例Ⅳのセールスミックス完答につながった。

過去問を解きつつ一発合格道場をはじめネットで様々な情報を収集し、与件分・設問の分析方法からペンやマーカーの使用法、時間配分や解く順番まで、解法を模索することにも時間をかける。

その結果…!?

見事、合格!!

1次、2次ともに多くのテキストを購入しましたが、実際に使ったテキストは上記のみでした。1次のスピード問題集、2次のふぞろいシリーズも何冊か購入しましたが結局一度も使用しませんでした。

なぜその勉強方法を選んだのか?

独学を選択した理由は自分のペースで学習を進めるため、なるべくお金を掛けないためです。必要な情報はネットで収集しましたが、少々手間と時間は掛かるもののデメリットは特に感じませんでした。

【1次試験】

科目合格を目指しており、過去問の頻出問題をベースにした60点狙いでは不安があったためテキストを全体的にインプットする方法を選択しました。

【2次試験】

1次試験で財務・会計、企業経営理論、運営管理の学習ができていなかったので、事例Ⅰ~Ⅲについては、まずは「全知識」で最低限の知識をインプットすることに時間をかける必要があると考えました。

事例Ⅳはインプットとアウトプットのどちらもこなせる「事例IVの全知識&全ノウハウ」をメインに学習することが有効だと考えました。

合格までの受験回数、学習時間

学習開始時期

2021年5月~

学習時間

*1次試験学習時間:200時間

ゴールデンウィーク明けから平日のみ2時間/日+α

*2次試験学習時間:200時間

1回目:1次の合格発表から平日のみ2時間/日+α

2回目:8月下旬頃から平日のみ2時間/日+α

受験回数

*1次試験:1回

*2次試験:2回

学習時・受験時のエピソードおよびこれから合格を目指す方へのアドバイス

アドバイス

自分が独学でしたので、特に独学の方向けに私が学習を通じて感じたことをお伝えできればと思います。

独学の方はまず試験概要の把握とテキストの選定に苦労するかと思いますので、学習のスケジュールを立てる際はある程度の情報収集期間を設けてもよいと思います。

【1次試験】

過去問を活用したアウトプットを中心に学習を進めることが主流だと思いますが、インプット学習法が向いていると思う方は自信を持ってインプットを中心に学習を進めるのも良いと思います。

私は試験当日もテキストを持ち込み、直前までインプットし続けました。

【2次試験】

2回目の事例Ⅰ~Ⅲについては以下の5点を意識しながら学習を進めました。

- 幅広い1次知識を2次試験の引き出しにできるようになるまで定着させること

- 与件分を読み落とさないこと

- 設問の意図を読み誤らないこと

- 全ての設問で一貫性のある解答をすること

- 読みやすい文章を書くこと

個人的には①が最も重要で最も苦労したところだと思っています。1次知識がなければ、解答の作成以前に事例企業の分析や問題点・課題の抽出すら難しいと思いますので、是非強固な1次知識を身につけることをおすすめしたいと思います。

②~⑤は意識しながら過去問を解くことで少しずつ身についていったと思います。

事例Ⅳは、これまで問われなかったことが出題されることも考えられるので、こちらもやはり1次知識の定着が必要だと思います。

解法については本当に様々な意見があるため、どの方法が自分に適しているかをいかに早く見極めるかが重要だと思いました。私は時間配分やマーカーの使い方などの細かいところから事例ごとに解法を変えていました。

また、1回目でC評価だった事例Ⅱの対策として、2回目の学習を始める前に岩崎邦彦先生の著書を読みましたが、このおかげで解答のおおまかな方向性を掴むことができたような気がしています。

以上、一意見として少しでも今後試験に挑戦される方のお役に立てたらと思います。

——————————— ここまで ———————————

いかがでしたでしょうか。

インプット重視の学習法が向いている方の背中を押してくれる、

新鮮かつタメになる合格体験記でしたね!

ゴローさん、合格おめでとうございます!

“インプット重視の学習法“で新たな気づきを与えていただきありがとうございました。

ダブルライセンスを武器に今後のご活躍をお祈り申し上げます!!

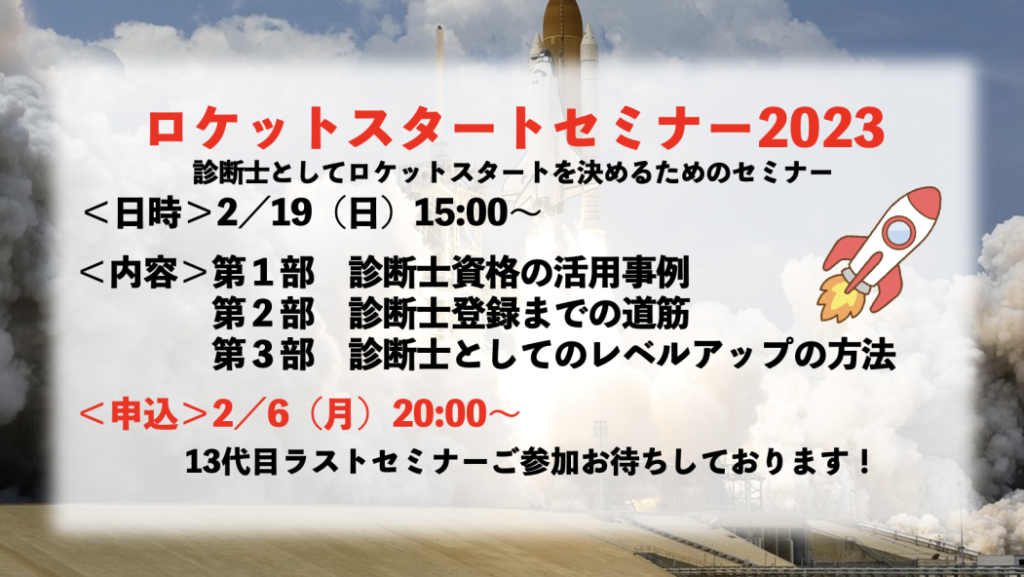

本日は、ついに13代目ラストセミナー!

ロケットスタートセミナー当日です!

皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。

ロケットスタートセミナーのお知らせ

今年合格されたあなた!手に入れたチケットをどう使っていくか、楽しく悩んでいらっしゃることでしょう。

ロケットスタートセミナーでは、道場の13代目、さらには偉大な先代たちからも登壇いただいて、実際にどのようなことをやっているのか資格の活用事例をご紹介します。

また、知識を蓄えたり人脈を形成したりといった、診断士としてレベルアップしていくための手段についてもお伝えします。

ぜひお早めにお申し込みくださいませ。

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)