噂の真相 ~「与件文に無駄な文はない」をめぐる物語~ by にに

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

はじまり

むかしむかし、チュウショウキギョウシンダンシシケンという国があってな、そこではこんな噂がまことしやかにささやかれておったんじゃ。

「与件文に無駄な文はひとつもない」

おぬしも聞いたことがあるかもしれんのう。

聞いたことあるような、ないような

これはあくまでも噂話で、真偽を確かめたものは誰もおらんかった。あやつが現れるまでは。

今日のお話は、その“あやつ”が噂の真相を探っていった、そんな物語じゃ。

噂の真相を探る物語

どうも、“あやつ”です。

むかしむかしの噂話、あなたも聞いたことがあるかもしれません。

確かにそんな気もするし、いやひとつくらい無駄な文があるだろう、という気もします。私も受験生だったころ、この話を耳にしてはいましたが、上記のように半信半疑でした。

あれから1年、ついに意を決して(思い出して)、実際どうなのか検証をすることにしました。

素材として選んだのは、令和3年度の事例Ⅱです。

事例Ⅱを選んだのは、冗長な記述がいちばん多いような気がしたからです

与件文を、1文ずつ以下のように分類していきます。

- 解答要素(抜き出し候補)

これに該当するかどうかは、私たちのバイブル「ふろぞい15」の採点基準に載っているかどうかで判定することにします。 - 1次知識想起のヒント(助言問題の根拠)

この1次知識を使うべき、と判断できる根拠となるものです。 - 解答要素選択のヒント

直接解答としては書かないものの、「この記述があるからこの解答要素を選ぶべき」という判断基準になるものです。 - ないと不自然

A~Cの文を書くにあたり、文章として自然につながるようにするために必要な文です。与件文の読みやすさ・理解のしやすさに寄与するものです。 - 状況説明

例えば「○○年、2代目が事業を承継した」など、与件文のストーリーを表すものです。 - 無駄な文

なくても、解答にも文章読解にも支障がないものです。くだんの噂話はこれがないこと、言い換えると、すべての文はA~Eのいずれかに当てはまるということを言っています。

なお、1文の中に複数の要素を含むという場合ももちろんありますが、それは上位の分類としています。

それでは順番に見ていきましょう。

A.解答要素(抜き出し候補)

この項目は、ふぞろい15の採点基準に載っているかどうで判断します。

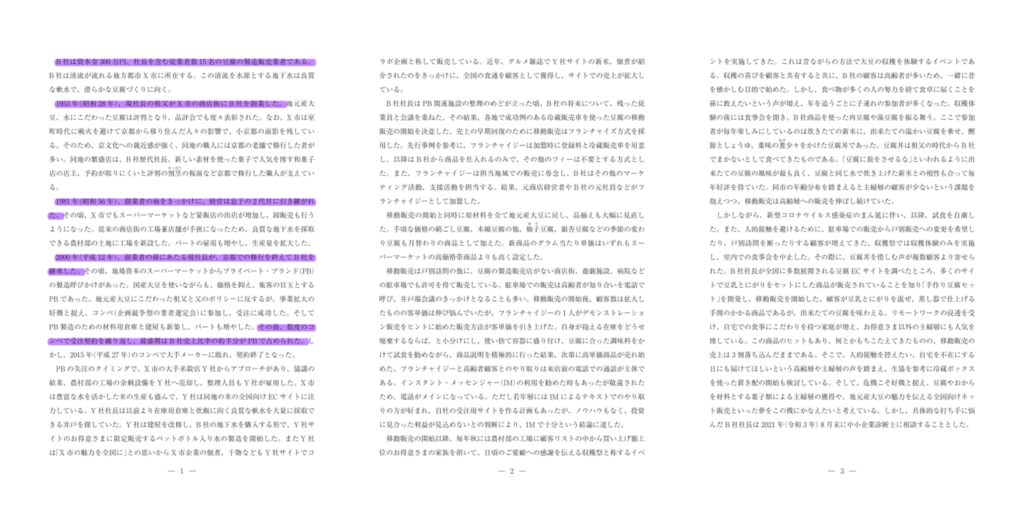

該当する文に赤でマーキングしたら、こうなりました。

総文数61に対して28文、45.9%が該当しました。思ったより多いな、というのが率直な感想です。

なお、この分類にした文の中で、ひとつだけ特殊なものがありました。

3ページ目、後ろから数えて2文目の「そして、危機こそ好機と捉え、豆腐やおからを材料とする菓子類による主婦層の獲得や、地元産大豆の魅力を伝える全国向けネット販売といった夢をこの機にかなえたいと考えている。」です。

これは社長の想いを記述した文で、セオリー的には「社長の想いは必ず使え」なんですが、この事例では設問文の中にすでに書かれてしまっています(第2問・第4問)。

そのため、厳密には解答要素ではないのですが、一般的に社長の想い=解答要素なので、今回はここに分類することにしました。

B.1次知識想起の根拠

この事例では、使うべき1次知識が「フランチャイザー」と「フランチャイジー」だけだったこともあるのか、該当するのは2文だけ、率にして3.3%でした。黄色でマーキングしています。

C.解答要素選択のヒント

これは例えば、2ページ目中ほど「駐車場での販売は高齢者が知り合いを電話で呼び、井戸端会議のきっかけとなることも多い。」が第3問の高齢者顧客に対する取り組みのヒントとなる、という感じのものです。

オレンジでマーキングしました。

意外と少なく、61文中7文、11.5%でした。

D.ないと不自然

例えば、冒頭の2文目「B 社は清流が流れる地方都市 X 市に所在する。」がこれに該当します。設問に解答するうえで直接必要となることはない情報ですが、直後の「この清流を水源とする地下水は良質な軟水で、滑らかな豆腐づくりに向く。」(これはA:解答要素に該当します)を記述するために必要となる文です。

解答側というより、作成者側にとって必要、という意味合いが強いですね。

これに該当する文は15個ありました。割合は24.6%です。緑でマーキングしました。

E.状況説明

「B 社は資本金 300 万円、社長を含む従業者数 15 名の豆腐の製造販売業者である。」とか「1981 年(昭和 56 年)、創業者の病をきっかけに、経営は息子の 2 代目に引き継がれた。」とかの類の文です。

該当したのは5文、8.2%です。紫でマーキングします。

事例Ⅰでは特に、時制の記載は制約条件として重要になってくることも多いですが、今回は特に使うところはないため、この分類としています。

問題構成によっては、時制の記載は制約条件として重要になってくることもありますので、その点はご留意ください。

大事なことなので2回言いました!

F.無駄な文

さていよいよ、今回の検証の主眼にして、解答するという意味では最大の蛇足、無駄な文の検証です。

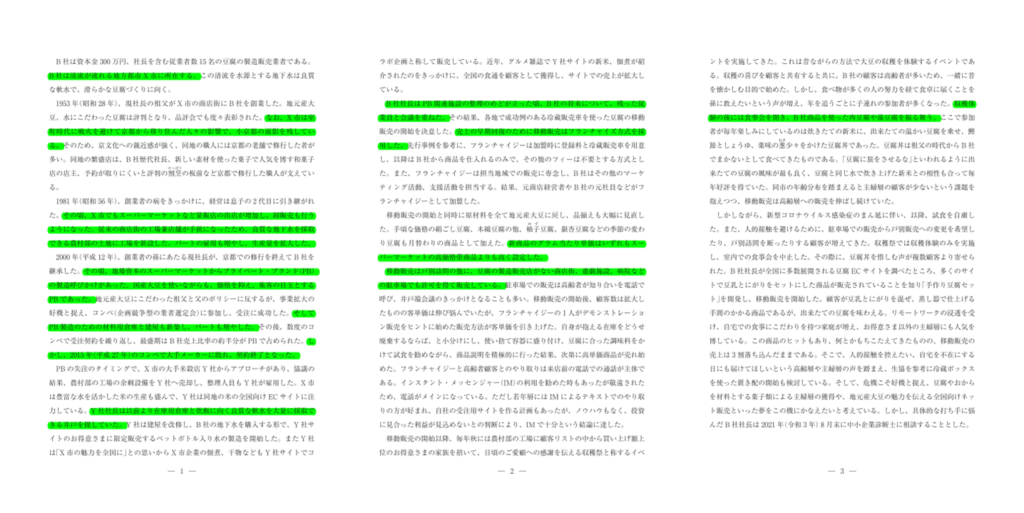

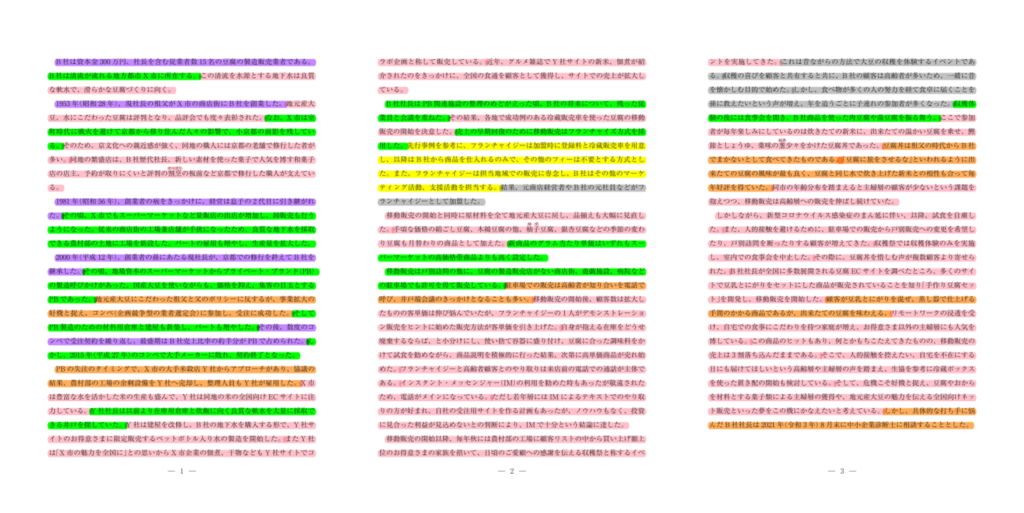

ここまでのA~Eのいずれにも当てはまらないものを無駄な文と定義づけているため、A~Fまでの色分けを一つにまとめた画像をお見せします。どうぞ!

Fは、グレーでマーキングしています。ご覧のとおり、2ページ目中ほどと3ページ目の上部、4つの文が残りました。

無駄な文はあった!

・・・と結論付けたいところですが、消去法で残ったものというネガティブな選択方法で抽出したもののため、あまりフェアではないような気がします。

なので、改めて4つそれぞれを見ていきたいと思います。

① 結果、元商店経営者や B 社の元社員などがフランチャイジーとして加盟した。

2ページ目中ほどに出現した1文です。

これ、私は解答のヒント(C)にあてはまるんじゃないかと思っています。

ふぞろいの採点基準には出てきませんが、第3問のフランチャイジーの取り組みとして、元商店経営者の顧客との関係性や元社員の商品知識を活かす、というのは十分あり得ると思います。

なので、これはCよりのFとしたいです。

④ しかし、食べ物が多くの人の努力を経て食卓に届くことを孫に教えたいという声が増え、年を追うごとに子連れの参加者が多くなった。

3ページ目の冒頭に、Fに該当する文が3つ続きます。そのうちの最後の文から見ていきます。

この文も、Fと断定するには弱いかな、と思います。子連れ=主婦層に訴求できる要素についての記述なので、第4問のコミュニケーション戦略において、B社の豆腐のストーリーを伝えるという戦略がありえます。

これもCよりのFかなと思います。

② これは昔ながらの方法で大豆の収穫を体験するイベントである。

③ 収穫の喜びを顧客と共有すると共に、B 社の顧客は高齢者が多いため、一緒に昔を懐かしむ目的で始めた。

そして残る2つの文、これらを栄えある本当のF、不要な記述に該当すると判断しました。

②の方は前の文の「収穫祭」の補足説明ですが、なくても収穫祭の意味は伝わりますし、解答に使う要素も含まれていません。

③は、前の④を解答要素のヒントとするならば、それを書くための前置き、つまりDにあたる可能性はありますが、今回の判定基準ではそれにあたりません。

つまり、無駄な文に該当するものは4文あるが、そのうち2つ(ないし3つ)は意味がある可能性があり、本当に純粋に意味がないと判断できるものは1文だけだった、ということになります。

結論

というわけで、令和3年度事例Ⅱの無駄な文分析をした結果、無駄な文は61文中4文、率にして6.6%存在するということがわかりました。

ただしその中でも、見方によっては意味を持つ可能性がある文もあり、そういったものを除くと本当に意味がない文は1文だけ、ということができます。

いずれにしろ、無駄な文は存在する、つまり「与件文に無駄な文はひとつもない」は間違いだった、ということが今回の結論です。

しかし、ほとんどの文に意味があることも間違いないので、与件文を読むときは何かしらの意味があることを想定して読むことをオススメします。

最後に、今回の解析の結果を数字でまとめます。

| 種類 | 色 | 1ページ目 | 2ページ目 | 3ページ目 | 総数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 解答要素 | 赤 | 7 | 10 | 11 | 28 |

| 1次知識のヒント | 黄 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 解答要素のヒント | オレンジ | 2 | 1 | 4 | 7 |

| ないと不自然 | 緑 | 10 | 4 | 1 | 15 |

| 状況説明 | 紫 | 5 | 0 | 0 | 5 |

| 無駄 | 灰 | 0 | 1 | 3 | 4 |

| 合計 | 24 | 18 | 19 | 61 |

| 種類 | 色 | 1ページ目 | 2ページ目 | 3ページ目 | 総数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 解答要素 | 赤 | 11.5% | 16.4% | 18.0% | 45.9% |

| 1次知識のヒント | 黄 | 0 | 3.3% | 0 | 3.3% |

| 解答要素のヒント | オレンジ | 3.3% | 1.6% | 6.6% | 11.5% |

| ないと不自然 | 緑 | 16.4% | 6.6% | 1.6% | 24.6% |

| 状況説明 | 紫 | 8.2% | 0 | 0 | 8.2% |

| 無駄 | 灰 | 0 | 1.6% | 4.9% | 6.6% |

| 合計 | 39.3% | 29.5% | 31.1% | 100% |

見方はさまざまですが、

- だいたい半分くらいは解答要素になりうる

- 解答要素となる文は比較的2ページ目以降に多い

- 1ページ目は状況説明やヒントとなる文が多いが、冒頭部分は解答要素が多いので、見落とさないように注意

あたりが、今回得られた知見です。

今回は1つの事例の分析だけでしたが、他の年度でも、傾向はそんなに大きくは変わらないんじゃないかと思います。

ちなみに私は、本番で冒頭部分の解答要素をまるっと見落として、「新しい素材を使った菓子で人気を博す和菓子店の店主」を解答に使うことができませんでした💦

むすび

これで、“あやつ”の話はおしまいじゃ。

“あやつ”さんはこのあとどうなったの?

1年間だけ、そうたった1年間だけ人々の手助けをしたあと、忽然と姿を消してしまったそうじゃ。

じゃが、同じように人々を助ける者は毎年のように現れ、今も活動を続けていると聞く。

そういった者たちの集まりが、・・・たしか、“イッパツゴウカクドウジョウ”といったかの。

おぬしも、いずれそれに参加して、人々の役に立つようになる日が来るかもしれんのう。

おしまい

明日は まん です。お楽しみに!

新シリーズ!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)