あのとき歴史が動いた ~労働法規の変遷その1〜 by 一蔵

まず初めにお知らせです!

今年もやります!THE DANKAI 2024!

団塊の世代が2,024人集まって盛り上がりに盛り上がる企画、、、ではなくて、

1次試験・2次試験のお悩み相談と

モチベーションUPが目的です!

おやっとさぁ

みなさんこんにちは。一蔵です。

突然ですが、皆さんは企業経営理論における「労働法規」、得意(好き)ですか、苦手(嫌い)ですか?

ちょっと気になったので道場メンバーにもアンケートを取ってみました。

得意(好き)な人!

はいぃ〜

どちらでもない人!

はいぃ〜

苦手(嫌い)な人!

はいぃ〜

6:4:3で得意(好き)な人が多い結果となりました。ちょっと意外。

ぼくにとって「労働法規」は診断士科目の中で唯一勉強しなくていい単元でもあり、ここで少しでも差をつけられればと思っていましたが、アンケート結果からすると、大して差別化できるところではなかったのかもしれません。

裏を返せば、もし苦手意識を持っている人がいたら、少しでも克服しておいた方がいいですね。

今回は、2019年に施行された「働き方改革関連法案」を題材としていきます。

「働き方改革」については、14代目Takeshiさんの「2023年問題・2024年問題とは?~中小企業の労働時間と賃金について~」で取り上げられていますが、この2024年4月の施行が働き方改革の総仕上げとなっています。

今回の記事では、最終的には2024年4月1日に施行された内容を押さえることを目的としていますが、働き方改革に至るまでのこれまでの労働基準法の改正を振り返りながらストーリーベースで理解を深めていきたいと思います。

それでは、さっそくいってみましょう!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

工場法(労働基準法の前身)

労働基準法の前身は、「鉱業法」と「工場法」という法律です。工場法は、1911年(明治44年)に公布され、1916年に施行されています。

1911年ということは、日露戦争が終わって数年経った時期ですね。明治維新でお侍さんの時代が終焉してからたかだか30〜40年程度で清(今の中国)やロシアと戦争し、労働基準法の前身である「工場法」が作られたりしているんだから、まさに激動の時代といえますね。

敵艦見ユトノ警報ニ接シ、聯合艦隊ハ直ニ出動、之ヲ撃滅セントス、本日天気晴朗ナレドモ波高シ。

海軍中佐(当時) 秋山真之

皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ、各員一層奮励努力セヨ。

海軍中佐(当時) 秋山真之

いきなり話が脱線しますが、当時の時代が感じられますね。

おそらくは多くの日本人の魂に火をつけることばの一つではないでしょうか。

戦争を美化したり、美談にしてはいけませんが、日露戦争はまさに「皇国の興廃を決する」ものであり、この戦争で多くの方が日本の未来のために命を落としたことの重みを感じ、一日一日を大切に生きなければならないと思わせられる言葉です。

ぼくは司馬遼太郎の「坂の上の雲」が好きで、秋山好古、真之兄弟に対するあこがれを抱いています。秋山好古が大の酒豪家で戦争中も酒を飲んでいたとかいないとかということを知り、ぼくもお酒が大好きになりました(関係ない💦)。

余談が過ぎました。。工場法の話に戻ります。

わが国では、1894-95年に行われた日清戦争を契機に工業が発展し、工場労働者の数は飛躍的に増えていきました。

工場法の最初の草案は1887年に作られており、施行されるまでに30年近い年月が経っています。財界の反対があったり、1904-05年に行われた日露戦争の影響があったりしたようです。

有害無益な翻訳趣味ですね。

反対です。

歴史的な背景とプレーヤーを意識すると、記憶が定着しやすくなりますね。

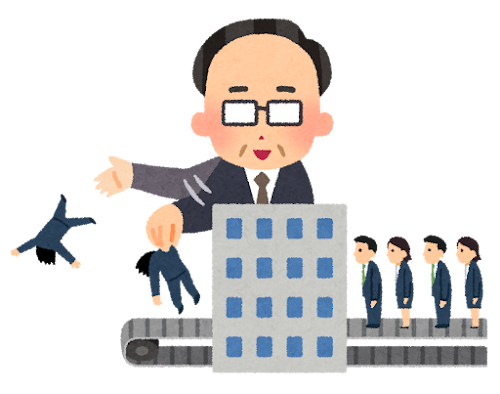

イメージ

現在の労働基準法の前身であるものの、その目的は「労働者の保護」というよりは「労働力の保護」にあり、工業の発展や国防のために人的資源(ヒューマンリソース)を最大限活用していくうえでの取り決め的な位置付けに留まっていました。

この人的資源(ヒューマンリソース)という考え方は、その後、現在の「人的資本経営」において人的資本(ヒューマンキャピタル)として認識を改められるに至るまで、長きにわたってわが国の労働法制や人事制度に影響を与え続けてきました。

労働基準法の制定

1947年、工場法の施行からおよそ30年を経て労働基準法が施行されました。

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

労働基準法 第1条

当時、労働者が ”人たるに値する生活を営む” ことが容易なことではなかったことが窺い知れますね。。。

ニャンコたるに値する生活のためには、1回25グラムのご飯じゃ足らにゃい!

ジッちゃんすぐ太るぢゃないかぃ。

工場法が「労働力の保護」に主眼があったのに対して、労働基準法は労働者という人間を保護することを目的にしています。

プレイヤー(使用者と労働者)の力関係が懸絶していることから、弱者である労働者を守るための最低限のルールが取り決められたのでした。

施行当時の労働時間

皆さん、労働基準法施行当時の法定労働時間って何時間だったか知っていますか?

1日の労働時間は今と同様8時間ですが、1週間の労働時間は48時間までとされていました。要は週6日勤務が前提の時代だったんですね。

振り返ってみれば、ぼくが大学を卒業して最初に勤務した会社も実質的に週6日勤務でした。今でこそ、

週6日ガッツリ働いて、休みが1日しかないなんて耐えられない。

と感じてしまいますが、割と最近(2000年代前半くらい?)まで週6日勤務というのは普通にあったと思います。

法律上は、後で書くとおり「週40時間」と規定されていたうえでのことです。

労働法を遵守するという気風が広まったのは本当にごく最近のことだと改めて実感します。

今どきのZ世代にとっては驚きの事実ですね。

労働基準法制定当時、週48時間勤務を最低限の基準として置いていたということは、現実にはもっと劣悪な労働条件下で働かざるを得なかったことが容易に想像できます。

字のごとく、人は「労働力」であって、働いた時間に比例してモノが生産されていた時代ですから、国も使用者も基本的には労働者をたくさん働かせたかった。

一方で、働かせすぎて健康を害してしまえば労働力を損傷することになってしまうし、近代国家としての地位を確立するためにも人権を尊重した法律の整備が不可欠であったことから、「最低限のルール」として規定されたんですね。

週休2日制移行への布石となった改正(1987年)

労働基準法施行から40年、時代はまさにバブル経済に突入。「ジャパン アズ ナンバーワン」といわれた時代です。

1987年の労働基準法の改正により、これまでの週48時間労働を改め、週40時間に段階的に移行していくことが示されました。率にして約17%の削減です。大きな変化ですよね!?

大きすぎるので、この時点では労働時間短縮の方向性を示すに留め、実際に施行されるのは約6年後の1993年になります。

現代の働き方改革につながっていくこととなるこの労働時間短縮の動きには2つの背景がありました。

ソーシャル・ダンピング

1980年代の日本は、経済の急速なグローバル化という時代的背景の中で莫大な貿易黒字を享受していましたが、欧米からは「ソーシャル・ダンピング」という批判を受けていました。

”ソーシャル・ダンピング”とは、長時間労働により賃金を不当に切り下げることで生産コストを低下させ、国際競争力を高くしているという主張です。

日本は、国際的に協調していく姿勢を示すため、この批判に対応していく必要がありました。

一方では、物質的なゆとりから精神的なゆとりへの移行という意味合いもあったようです。

その後の「ゆとり教育」につながっていく時代的な流れを感じますね。

エコノミック・アニマルからの脱却

少し話が脱線(冒頭ほどの脱線ではありません)しますが、皆さん、日本の祝日数は多いか少ないか考えたことありますか?

ちなみに2024年の祝日数は16日です。これは世界で10番目に多い日数だそうです。先進国では1位となっています。

労働基準法が成立した1947年当時はヨーロッパ並みの9日だった年間祝日数は、1966年に12日となり、その後1988に13日、1989年に14日と5日間も増えている。

1987年の労働基準法改正と時を同じくして2日間も増やしていることから、労働時間短縮への意気込みが表れていますよね。

ニャンでこんなに祝日が多いの?

にゃんででしょう? 間違えた。。

何ででしょうか?

日本がいい国だから?それは鎌倉幕府であって(今はいい箱(1185年)でしたかね)、いい国だからではありません。

残念ながら、答えは”日本人が有休を取らないから”です。

他の先進国ではドイツ90%、イギリス85%に対して、日本は60%と取得率が低いんです。

有休があっても取らないから、代わりに祝日を増やしているんです。

何だかすごい(変な)話ですよね。

個人の権利を主張する形になる有休は取りにくいけど、みんなが休む休日であれば堂々と休める、ということです。

日本人の国民性を感じますね。

この祝日については、現在2つの問題を抱えています。

1つは、これ以上祝日を増やすことが難しくなっていること。

もう1つは、日本人の休みが祝日に偏ってしまっているため、特定の期間に人出が集中してしまっていることです。

休みを取る時期が分散化すれば、道路や鉄道、航空などの混雑が解消されたり、電力需要の平準化によって社会的費用の低減効果が見込まれています。その他、各種サービス施設の通年での稼働率上昇が見込まれ、経済的な効果が大きいと期待されています。

こういうことをきちんと理解すると、有給休暇制度を社会全体でもっと上手に活用しないといけないなと思いますよね。

ちなみに、欧州ではまた別の動きが始まっています。

デンマークが2023年に祝日を1日減らしていることはご存じでしょうか?

そんな有名なニュースだったっけ?

祝日じゃなくなったのは、イースター(復活祭)後4回目の金曜日の「大祈祷日」で、17世紀から祝日だったものが今年(2024年)から平日になりました。目的は、国防費の増額に対応するためです。

個人的に強烈な印象を与えるニュースでした。。時代は明らかに転換点を過ぎていますね。

話しを戻します。

週法定労働時間の短縮(48時間→40時間)について話してきましたが、1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制が導入されたのもこの1987年でした。

フレックスってこんなに早くできているんですね(使ったことない。。)。

法定労働時間が週40時間制となった改正(1993年)

先に述べたとおり、1987年に労働時間短縮の方向性は示されたものの、実際に改正されたのは1993年(施行は1994年)です。

労働法の改正は社会的、経済的な影響が大きいことから、方向性が示されてから実際に改正に至るまで相当の期間を置いています。

しかも、特定の業種についてはさらに4年程度の猶予期間を設けたりしています。

皆さん、時間外労働と休日労働は割増率が違うことは覚えていますよね?時間外労働は25%、休日労働は35%でしたね。これ、実はこの時の改正で変わったのです。

元々は休日労働も25%増だったのが、この時35%に改められたのでした。

専門業務型の裁量労働制が導入されたのもこの時です。

ここまでを時系列で追っていくと、2つの方向性が見えてきます。

2つの方向性

- 労働時間を削減するために休日を増やす。かつ、その休日はしっかり休ませる。

- 時間と生産性が比例しなくなってきており、多様な働き方が模索されている。

マーケティングにおけるコトラーの5つの概念は覚えていますか?

「生産志向」「製品志向」「販売志向」「消費者志向」「社会志向」でしたね。

この「販売志向」から「消費者志向」、マーケティング1.0から2.0への移行に労働基準法が遅ればせながら対応していっていることが確認できます。

To Be Continued(次回につづく)

ここまでお読みいただきありがとうございました

工場法が公布された1911年から1993年まで、80年近い年月にわたる労働基準法の変遷を見てきました。

比較的ゆるやかな時間の流れを感じますね。

しかし、21世紀に入ると労働法制は目まぐるしく、かつ大胆な改革が行われるようになっていきます。

急激に進む少子高齢化で、これまでの労働法制の枠組みの中では将来にわたり労働力を確保していくことが難しいこと(Society(社会))、技術の進歩が目覚ましく労働者に求められる役割、成果が大きく変わってきたこと(Technology(技術))などが、日本特有の雇用慣行に変化を与える大きな力となっています。

ただでさえ、人事の仕事は大変なことが多いのに、ここ10数年は法改正への対応や外部からの要請への対応で忙しさも難易度も数段上がっていっている気がします。

評価も処遇も大して変わらないけどね。。。

次回は、1998年の法改正にフォーカスして労働法について深掘りしていきたいと思いますので、ぜひ次回も読んでくださいね🎵

読者の皆さん、今日も勉強頑張ってくださいね!

明日はかますの登場です♪

受験時(昨年)は読めなかった中小企業白書を読んでみました!最新動向をサラッと解説します♪

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)