効果性重視 学問のススメ ~パレート学習法~ by 一蔵

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

まず、お知らせが2点あります。

お知らせ①

令和6年度 中小企業診断士試験の日程について

令和6年度の試験日程が発表されました。昨年とほぼ同じ日程です。

詳しくは診断士協会のホームページをご確認ください。

試験日程

▪️1次試験 : 令和6年 8月3日(土)・4日(日)

(試験案内配布・申込受付期間 4月25日(木)~5月29日(水))

▪️2次筆記試験: 令和6年 10月27日(日)

(試験案内配布・申込受付期間 8月23日(金)~9月17日(火))

▪️2次口述試験: 令和7年 1月26日(日)

お知らせ②

一発合格道場2024 春セミナー募集終了のお知らせ

今回は、1次試験対策、2次試験対策のそれぞれをテーマに、前半1時間は全体的な対策、後半1時間は少人数のグループに分かれる座談会形式でお送りします!

- 日時:

1次試験対策 4/20(土) 10:00~12:00満席になりました。

2次試験対策 4/20(土) 13:00~15:00満席になりました。 - 形式:ZOOM

- 定員:各セミナー 先着30名(集まり次第終了)

- 参加費:無料

ご案内の春セミナーは1週間を待たず、満員となりました!応募いただいた皆さまありがとうございます!

これから応募しようと検討いただいていた皆さま、誠に申し訳ありません。

追加募集も検討しましたが、諸事情により今回は追加募集なしとさせていただくこととなりました。

セミナー終了後、内容については改めてブログにて公開させていただきますので、楽しみにお待ちください!

また、今後もセミナーの開催を予定していますので、お気軽かつお早めの応募をお待ちしています♪

おやっとさぁ

まもなく4月になりますね。1次試験まで、残り4ヶ月間の勝負です。自分の勉強の型ができあがっていて、スケジュールも予定どおりこなせているという人、是非その調子で残りの期間も走り抜けていきましょう!

今回は、「頑張っているんだけど思うように勉強が進んでいない。」という読者向けに、僕が心がけてきた「効果性を重視した学習方法」について書いていきたいと思います。

学習方法なんて人それぞれだし、ある意味当たり前のことをツラツラ書いていくことになると思いますが、気晴らし程度にお付き合いください。

今日の内容

- 結論① : 目的意識の差が、結果の差を生む。しかもかなりレバレッジを効かせて。

- 結論② : パレート学習法で勉強効果が倍化する。

- 結論③ : 道場ブログは、“やる気とノンコア知識を上げるもの”。

QC7つ道具の一つ 「パレート図」について

「運営管理」科目の勉強に入っている人はご存じですよね。

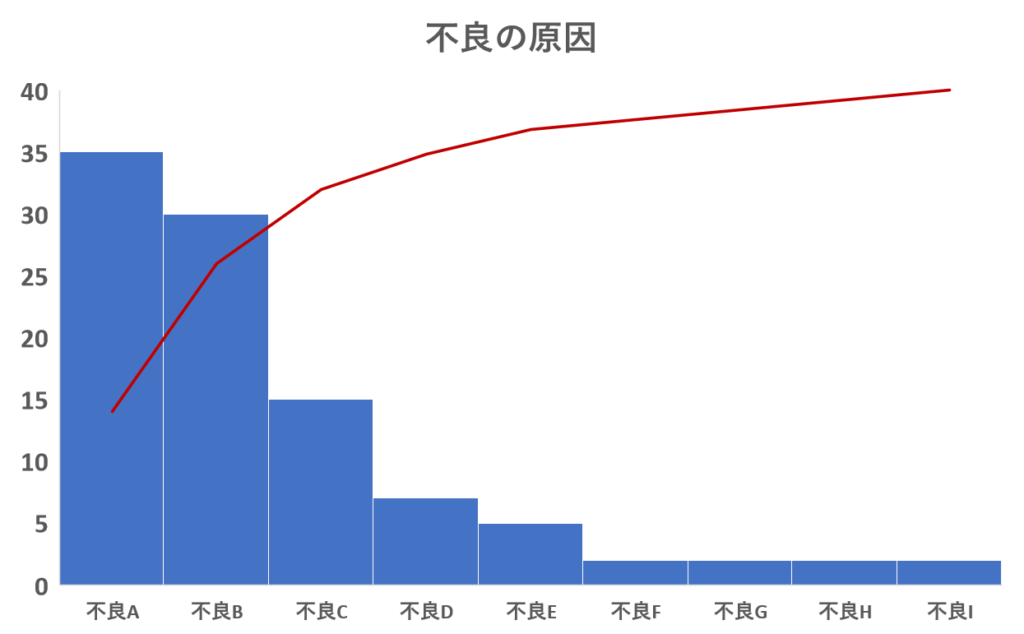

QC(Quality Control=品質管理)で出てくるQC7つ道具の1つに「パレート図」というものがあります。

パレート図は、「値が大きい順に並べた棒グラフとその累積構成比を示す折れ線グラフを組み合わせた複合グラフ」のことで、たくさんある項目の中から重要度の高い項目に絞りたいときに活用するツールです。

製品を製造している工場などで、生産物の歩留まりを改善したい。こんなときに、より影響度の大きい原因をみつけて優先的に対応していけば“効果的に”改善を図っていくことができるよね、というものです。

今回はパレート図自体についての記事ではないので、より詳しく知りたい方は12代目こんちゃんさんの『【コン身】 QC7つ道具を覚えていますか?』で確認してください。

こんちゃんさんの記事にも書いてありますが、「パレート図」を活用したものに、在庫管理を効果的に行うための「ABC分析」や工場レイアウトをSLP(システマチック・レイアウト・プラン)で考えるときに活用する「P-Q分析」があります。

品質改善、在庫管理、工場レイアウトの改善、あらゆる場面で「パレート図」が活用されています。

活用範囲の広さに気付かされるね~

(キツネフードちょーだい)

パレートの法則とは

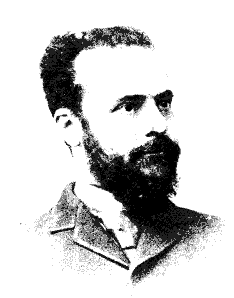

今から約130年前、イタリアの経済学者、ヴィルフレード・パレートが発見した法則です。パレートは19世紀イギリスの所得と資産の分布状況を分析しているなかで、それが一部の人たちに集中していることを発見しました。

この発見を単純化して分かりやすくすると、①全体の20%の人が80%の所得・資産を保有しているという不均衡に気付いたこと、②しかもそれがたまたまのことではなく、時代や国に関わらずあっちこっちで同じ状況が確認できる、ということです。

実は、この図式は他のあらゆる事柄にも当てはまり、「20%の原因が80%の結果をもたらす(裏返すと、80%の原因は20%の結果にしかつながっていない)」という原因と結果の不均衡がこの世界を支配しているという法則の発見につながりました。

「パレートの法則」または「80対20の法則」というのよね

(キツネフードちょーだい)

時代は進み、僕たちが学んでいる中小企業診断士試験と密接に関係する事柄が1900年半ばに日本で起こっています。

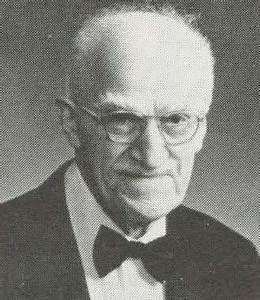

今となってはあまり聞かなくなりましたが、「Made in Japan」といえば世界中の人がそれだけで品質の高さを認めます。それくらい日本製品というのは高い品質を誇ってきたわけですが、そのキッカケとなったのがジョセフ・M・ジュランというアメリカの博士が提唱した「品質革命」です。博士はパレートの法則を活用した『品質管理ハンドブック』を著作し、歴史にその名を残しています。

ところが、この品質革命はアメリカの産業界ではあまり関心を持たれませんでした。

そんな折、ジュラン博士は講演のために1953年に日本を訪れたのです。わが国ではこの品質革命がたいへんに注目され、その後の「Made in Japan」につながる品質改善が進められました。欧米が品質革命に注目したのは、皮肉にも日本製品が脅威となってからです。

日常生活への活用

僕がこのパレートの法則を知ったのは、20年程前に読んだ「80対20の法則」という書籍です。

この本に出会う前の僕は、何をするにしても「全部きちんとやらないといけない。全て理解していないといけない。」という考え方(いわゆる「完璧主義」ってやつです)を持っていました。本を読めば、書いてあることを1から10まで理解しようとしていましたし、勉強についても1から10まで押さえようとしていました。

当然ながら、そんなやり方では全部を押さえられないどころか、勉強自体も思うように先に進まずに途中で頓挫してしまったり、時間をかけても結果には思うように結びつけられませんでした。

そんな僕なので、この法則を知ったときには目から うろこん滝 ウロコが落ちました。

■ 全部ができなくてもいいんだ!

■ それどころか、強弱をつけた方が結果につながるんだ!

この法則が身に付いてから周囲を見てみると、いわゆる「できる人」というのは当然のように物事の重要度を意識して効率的に対応しているんですよね。

でも、まじめな人ほど「きちんと網羅的に理解しないと」と思いがちだったりします。

今、診断士試験と向き合っていて「思うように勉強がはかどらない」とか「点数につながっていかない」という人がいたら、この“原因と結果の不均衡”にグリグリと焦点を当てた勉強をすることで、より効果的な学習ができるようになるかもしれません。

また、パレートの法則は勉強だけに活用できるものではなく、日常生活のあらゆることに活用できたりします。

「ABC分析」や「P-Q分析」など、いろんなところでパレートの法則が活用されているように、たとえば「時間の使い方」や「食生活」などでもこの法則で改善を図ることができます。ここを掘り下げるとこれだけでも複数の記事が書けるボリュームになるので、ここでは割愛します。

たまにしかくれない「ちゅーる」が僕の満足の80%を占めてる

パレート学習法

ようやく本題♬

ここまでお読みいただければ、「パレート学習法」ってことは、本試験で点数につながるところを重点的に学習するってことでしょって思いますよね。

その通りです。

もし、これまであまり意識していなかった人は、たった今から、手元にある書籍、参考書のうち、本当に大切なこと(点数につながるところ)は「たったの20%に過ぎない」ということを強く意識して勉強をしてください。

慣れてくると次のような効果が出てきます。

得られる効果

- 時短につながる!

- 記憶の定着につながる!

(上記2つにより勉強がはかどるから) - 勉強が楽しくなって効果が倍化する!

言っていることは分かるけど、強弱をつけるとか重要なところを見つけるっていうのが上手くできないのよ

という人は、さっきの「この本のたった20%だけ」というように目の前の本の厚さを見て、ボリュームでコア(80%の結果につながる20%の要素のこと。今後、僕の記事ではコアと呼ぶことにします)を意識するようにすると、次第に感覚がつかめていきます。

さらにここではもう一歩進んだ活用法に触れたいと思います。

僕はいわゆる通信教材で勉強を進めました。

パレート学習が染み着いているため、説明動画を見ていても常に取捨選択していました。

ところが、すこし勉強を進めた結果気付いたことは、

“この教材はすでに学習範囲をコアに絞っている”

ということです。

こうなると、今までのように本の厚さ、動画の長さの20%という意識で勉強を進めることはできません。

だからといって強弱を意識しないで勉強をすると、ノッペリとした学習に戻ってしまって、はかどらなくなったり、記憶に定着しにくくなってしまうのです。

ではどうするかというと、その教材が逆に200時間だとすれば、本来1,000時間必要なものを200時間に絞ってくれているとしっかり意識するのです。

こうすることで、パレート効率的な学習効果を得ながら、ぐりぐりコアに絞った学習を進めることができます。

単純なことを言っていますが、このような “意識の工夫” をするか否かが大きな違いを生みます♪

「何か得られるところがあるかも」と感じてくれた人は、ぜひとも実践してみてください。

これからの4ヶ月間で得られる学習効果が全く別のものになると思いますよ♪

さいごに

ここまでお読みいただきありがとうございました

さいごに、私自身が経験した重要なことをお伝えします。中小企業診断士試験は僕が以前受験した社会保険労務士試験とは決定的に違うところがあります。それは「2次試験がある」ということです。

ここまで僕がお伝えしたのは、1次試験に向けた勉強の効果性を高めることに主眼を置いています。

コアに集中することということは、その周辺知識(これをノンコアということにします)を捨てるということです。

一次試験はこれで十分に行けます(僕も実際に通信教材しか使わずにほとんどの科目で80点近い点数を取ることができました)。

ところが、このやり方でいざ2次試験の段階になると、自分の知識の浅さに愕然とすることになります。

しかし、「さいごに」で伝えたいのは

“それで良い”

ということです。

1次試験後、2次試験まで2ヶ月半あります。周辺知識といってもそれほど深い内容は問われないため、2次試験の過去問にしっかり取り組んでいけば、十分に間に合います。

■ 自分がそういう勉強を意識的に行ってきたということ。

■ そして2次試験までの期間で十分に対応ができるということ。

これを知ってもらえていれば、安心してコアに集中できると思います。

そしてもう一つ。

コアは主体的に自ら取り組む必要がありますが、ノンコアも残りの20点につながりますよね。

ここを拾う手段が実は「一発合格道場」だったりするのです。

気晴らしに読んでいる道場ブログでは、どの本にも書いてあるコアな内容よりも、少し脱線したり、ちょっとコマい(細かい)内容を面白おかしく取り上げたりすることがちょいちょいあります。

ノンコアは、道場ブログで“アタリ”がつく程度に見聞きしておくことでひょんな加点につながったりします。

これからブログを読んでいただくときはそんな意識も持っておくと、その効果も高まっていくと思います。

道場ブログは、”やる気とノンコア知識を上げるもの”

こんなメッセージをもって、パレート学習法の効果性の証明を終わりにしたいと思います。

ド文系のくせにアンドリュー・ワイルズ!?

読者の皆さん、今日も勉強頑張ってくださいね!

明日は15代目が試験勉強にかけた学習費用を取材してくれた「かます」の出番です♪

15代目のコスパはいかに?!

お楽しみに~

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)