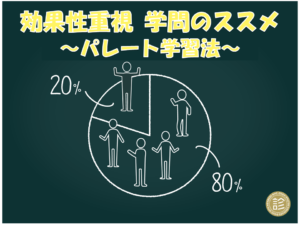

【勝手に決定版】効果性重視学問のススメその2 ~深掘り パレート学習法~ by 一蔵

まずはじめにお知らせです!

1次試験申込開始!

令和6年度中小企業診断士第1次試験の申込受付が4月25日より開始されました!

郵送で試験案内を請求する方は、エリアごとに郵送先が異なりますのでご注意ください。

また、郵送の場合の請求期限は5月20日(必着!)となっています。

受験するつもりだけどまだ申し込んでいないという方がいらっしゃいましたら、すぐに行動に移すことを強くおススメします!ちょうど先日のとあるセミナーでもお話ししましたが、資格試験に合格するために必要なもの(マインド)は、

①目的意識

②覚悟

③ワクワク

の3つです。

受験申し込みは「目的意識」を明確にし、「覚悟」を持てるようになるとても大切なイベントです。

ぼくはちょうど1年前、わざわざ有休を取って東京まで必要書類を取りに行きました。覚悟が定まり、「やってやる!」とテンションMAXでその後の受験勉強期間を充実させることができました。

繰り返しになりますが、まだ申し込んでいないという方は、マインドセットのためにもすぐにアクションに移していきましょう(^^♪

手続の詳細は中小企業診断協会のWebサイトにてご確認ください!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

おやっとさぁ

みなさんこんにちは。一蔵です。

先日、道場の先輩である第7代目のたきもさんが主催した某企業勤務者向け、「中小企業診断士」受験応援セミナーに第11代目のさとまるさんとともに講師として参加させていただきました。

ぼくが先輩なんていうと一蔵より年上に聞こえてしまいますが、たきもさんもさとまるさんも年は一蔵より全然若く知性と品性あふれるステキな女性診断士でした。

参加いただいた方のやる気を引き出せてヨカッタね🐰

わたしたちも一緒に楽しむことができて、有意義な時間になりました~^_^

たきもさん、さとまるさん どうもありがとうございました♪

さて、このイベントで前年の受験合格者として1次試験合格に向けた勉強のコツをお話しさせてもらうことになったのですが、ぼくは某通信講座オンリーで書籍もYOUTUBEも、さらには道場サイトでさえ、何も使わずに1次試験を駆け抜けてしまったので、教材の良し悪しも分からなければ、具体的な科目攻略的な工夫も何もありゃしません。

さてさてどうしたもんだろうということで、以前書いた「パレート学習法」をさらに具体化してみることにしました。

物事本質はシンプルなので、一般に言われている「ABC理論(出題率重視)」だとか「皿回し(繰り返し学習)」などと同じようなことがポイントになるわけなんですが、「腹落ち」しなければ続かないし、結果にもつながりません。

シンプルなものほど腹落ちって難しいわよね

そうなんです。「そりゃ、当たり前だよね」って表面的な理解に留まってしまい、結果として成果、効果につながっていかない。おそらくその”当たり前”にしっかり焦点を当てて「腹落ち」のお手伝いができたら、受験生の皆さんのセミナー満足度とやる気を高められるのではないか。

ということで、

当たり前のこととして素通りされがちな「シンプルなこと」を気持ちよく腹落ちしてもらうことを目的として、「深掘りパレート学習法」としてまとめ、診断士を目指す受験生の方々にお話ししてきました。

今回は、その内容を記事にしましたので、いつものように気晴らし気分でお付き合いください。

けっこう刺さる人いるとおもうよ♪

それでは、さっそくいってみましょう!

今日の内容

- ポイント①:コアとノンコアを意識する。

- ポイント② :インプットとアウトプットの関係性を整理する。

- ポイント③ :100%理解を目指さない。

- ポイント④: 参考書ナナメ読みと過去問演習の皿回しこそパレート学習の神髄。

コアとノンコア(前回の復習)

コアとノンコア、覚えていますか?覚えてくれている人もそうでない人も前回のパレート学習法を軽くおさらいしてみてください。

前回は、パレート的発想、つまり「原因と結果の不均衡」にしっかりと意識を向けてもらうことを目的としていたので、焦点をそこに絞って(留めて)いました。

「よく出題されるところをしっかり覚えましょう!」ということでまとめてしまったのですが、これでは本当にABC理論そのもので目新しくもなにもありませんね。

コアというのは「出題頻度が高い」ものだけを指すのではなく、その学習単元を理解するための核心的なポイントも含まれています。どちらかといえば出題頻度は二の次で、要点かどうかの方が重要です。

これだけ聞くと「そんなの当たり前じゃん」とみんな思うんですが、いざ勉強すると要点かどうかなんて意識せずに、書かれていることをしっかり理解(100%理解学習法)したくなってしまう人って多いと思うんです。

どうしてそうなってしまうんでしょうか。

「コアとノンコアを意識」するからこそナナメ読み

以下の勉強のプロセスを見てみましょう。

とある勉強のプロセス

- 新しいジャンルの勉強を始める。

- 最初は右も左も分からないから、コア、ノンコアの分別なんてつきません。

- 分別をつけられるようにするためにも、まずは内容をしっかり理解する。

「しっかり理解する。」

真摯に取り組むといえば聞こえはいいんですが、ノンコアも含めてガッツリ詰め込んでいくことになるので、時間はかかってしまうわ知識過多になってしまうわで勉強効率が低くなってしまいます。

そんなこと言ったって、コアとノンコアを分別するならきちん理解しなきゃできないよ

イヤイヤ、これでは主従が逆転してしまうんです。

100%理解学習法で隘路にハマらないようにコアに集中するんです。

そのためには「ナナメ読み」です。しっかり理解するために読むのではなく、なんとなく概要をつかむためにナナメ読むんです。

指数関数的成長プロセスを楽しむ

とある勉強のプロセス(つづき)

- 新しいジャンルの勉強を始める。

- 最初は右も左も分からないから、コア、ノンコアの分別なんてつきません。

- 分かろうとすると、いわゆる100%理解学習法になってしまうので、とりあえずナナメ読み。

- 理解には程遠いけど、おぼろげに全体をみた。

- 過去問に手を出す。まったく分からないから参考書を開いて、どこに書いてあるかを探す。

- 一つもろくに解けなかった。

この「6.」であなたはどういう反応をしますか?

この先は分かりますよね。苦手だと感じてしまう方は、この一巡にも相当の時間がかかってしまうし、二巡目以降も「苦手意識の川」でもがくことになってしまいます。この川は実力やセンスがないから上手く泳げないのではなく、そもそも入ってはいけない、入る必要のない川なのです。

コアを押さえるプロセスだと認識している人は、1巡にかかる時間も早いし、2巡目以降は経験曲線効果で ”あるところ” を境に、指数関数的にググっと結果(点数)につながっていきます。

腹落ち①

どうでしょうか。

苦手だと感じてしまっていた方が「ココが一つのポイントかも!」と思ったなら、それは「腹落ち」です。

この瞬間、サトシ風に言えば「1次試験経由の線路が『合格行き』に路線切替され、ググっと力をつけていく」ことになるでしょう。

一蔵、わかりにくいよ…😓

よく分かる

ここまでで一つ整理してみます。

ここまでのまとめ

- コア(大事なこと)は全体の20%に過ぎないから、力(リキ)入れない(脱力状態)。

- コアかノンコアかは1回見ただけでは分からない。

- だからこそ、100%理解学習法ではなく、ナナメ読みで過去問玉砕に突き進む。

- 玉砕して当たり前。落ち込むのではなく、一つの工程を終えたことを楽しむ。

- スピーディーに2巡、3巡するうちに、力が指数関数的に伸びていく。

分かりますよね♪

★しっかり目的を持っているのに、脱力できている。

★脱力しているのに(しているからこそ)、効果的に力がついていく。

んですね。

できる!!!!!

ワクワクする!!

うわぁ~、ぼくの心がキャラ化した…

インプットとアウトプットの関係性を押さえる

ここからは前回触れていない話♪

インプットとアウトプットの位置関係

皆さん、インプットとかアウトプットとかいいますが、この関係性を正確にイメージできていますか。

真面目な人、あるいはいちいち細かいことを気にしない人のイメージはこんな(左図)感じだと思います。

丸いところから入っていって、線の長さが理解するまでのプロセス。

そのままゴールに設問(Q)がある感じ。

このイメージの一番悪いところは、「しっかりすべてを理解しないと設問に対応できない。」と感じてしまうこと。裏返すと「しっかりインプットすれば、アウトプットもできる。」と考えてしまうことにつながります。

実際は、インプットとアウトプットはこんなイメージ(Qの位置)の関係にありますね。

全部を理解した線の先に設問があるとは限りません。

むしろ全部理解する途中の段階で、道から外れたところにあることの方が多いです。

100%理解学習法

ここでまた、100%理解学習法とパレート学習法の違いを見てみましょう。

100%理解しようとするやり方だと、

たとえばきちんと理解する(赤い実線)のに10分かかったとします。

10分かけて、「これで完璧だ!」と設問を解いてみようとすると、理解するまでの線上に設問がないため、理解して対応できる(Qまでの点線)までさらに数分かかってしまったりします。

すごく簡略化した図で説明していますが、なんとなくイメージは伝わりますか。

一生懸命時間をかけてしっかり理解したつもりなのに、いざ設問に向かうと全然対応できないという経験は誰でも(しょっちゅう)あると思いますが、インプットとアウトプットの関係性が分かっていれば、当たり前のことですね。

でも、100%理解学習法で頑張っている人にとっては、しっかり理解したつもりなのに設問に対応できないから、やっぱり落ち込んでしまいます。そして、しゃにむに理解を深めようと躍起になってしまうんですね。

この「アウトプットの谷」に落ち込んでしまうと非効率と自信喪失のサイクルにはまり、勉強が前に進まなくなってしまうんですね。

必要なのはインプット量ではなく、アウトプット力

一蔵、何がいけなかったのかしら?

何がいけなかったのでしょうか。

そうです。アウトプットを意識しないで(あるいはアウトプットがインプットの最終地点にあると思い込んで)、インプットに注力してしまったことに原因があります。

パレート学習法では、そもそもコアの20%を押さえることを目的としていますから、理解に10分かかる道を2分程度でかけ抜けてしまいます。

しっかり理解するつもりがそもそもない(というと誤解がありますが、ここではそういう気持ちで)ので、インプットのフェーズを脱力状態で終えてしまいます。

そしてすかさず過去問玉砕に入ります。玉砕はするけど、ここで論点が見えてきます。

1から10まで頭に入っていないから、無駄な知識を持たずに設問の論点を受け止め、その論点とつながる点をインプットサイドから見つけることができるのです。

イメージ的にはこんな感じ。

インプットに10分もかけず、素直にアウトプットサイドの論点(つまりはコア)を押さえて、シンプルにインプットサイドからアウトプットサイドにつながることができます。

ムダな知識がないから、脱力状態で設問への対応力を高めていくことができるのです。

そして、脳みそにも余力を作れるから、7科目分の対応力も十分に作ることができるのです。

アウトプット(論点)の位置

アウトプットの論点(コア)の位置はさまざまです。

100%理解学習法でがっつり頑張っている人が設問に対応できるようになるまでの努力を青い面積で表すとこんな感じ。

青い面積は、広い海の面積のよう。これは「疲労の海」、または「徒労の海」です。

「苦手意識の川」を泳ぎ渡り、「アウトプットの谷」で王蟲(おうむ)に踏みにじられ、「徒労の海」で力尽きてしまってはとても7科目の試験を乗り越えることはできません。

逆に、パレート学習法で脱力している人だとこんな感じ。

圧倒的な差が生まれていくのが分かりますよね。

腹落ち②

お気づきだと思いますが、この圧倒的な違いは、勉強の得意不得意で生まれているわけではないということがとても重要なポイントです。

意識の問題、スタンスの問題に過ぎないのです。

これが腹落ちできたという人は、「ABC理論」も「皿回し」も既に体得できています。

ここまでで一つ整理してみます。

ここまでのまとめ

- インプットとアウトプットは同じ道ではない。

- アウトプットの論点(コア)は過去問玉砕しなきゃ分からない。

- だからこそ、100%理解学習法ではなく、ナナメ読みで過去問玉砕に突き進む。

- 玉砕して当たり前。落ち込むのではなく、一つの工程を終えたことを楽しむ。

- スピーディーに2巡、3巡するうちに、力が指数関数的に伸びていく。

分かりますよね♪

★力をつけていくまでのプロセスをイメージできるから、脱力できている。

★脱力しているのに(しているからこそ)、効果的に力がついていく。

んですね。

できる!!!!!

ワクワクする!!

酒が美味い!!!

もういいって…

具体的な勉強法

最後に具体的な勉強方法を見ていきましょう。

姿勢と方法

といっても、ここまで読んでいただいた皆さんは既に何をすべきか分かっていると思います。

勉強にむかう姿勢(意識)を再確認🎵

具体的な勉強方法も再度確認🎵

選択と集中

蛇足ながら、最後の選択と集中だけ説明します。

問題自体を「出題頻度」と「難易度」で整理すると、こんな感じです。

上層がコア領域、下層がノンコア領域です。

A:稀にしか出ないが、簡単

B:稀にしか出ず、ムズい

C:頻出で、簡単

D:頻出だが、ムズい

上層の部分は、診断士試験勉強で学ぶ内容全体の何割くらいを占めていると思いますか?

20%くらいでしょ

そうです、2割程度です(イメージですよ)。

上層のコア領域は、参考書のボリュームの20%程度だということを再認識しておきましょう。

それでは、この上層で試験の何点くらい取れると思いますか?

80点くらいね!

そうですね、60点〜80点くらい取れます。

ノンコアかつ難しいB領域は「捨」一択です。

ノンコアだけど楽勝のAは「無視」で構わないでしょう。診断士1次試験は4択または5択なので、一般論だったり、コア領域の理解だけでも対応できる場合が多いです。

また、ぼくがいっている「道場ブログ」でノンコアにアタリをつけておくだけでも点が拾えます。

逆にコア領域であるC&Dは、基本的に難易度に関わらず落とさないように心がけたいところです。

パレート学習であれば、難しい問題に対応するだけの余力も生まれるからです。むしろ、そのために余力を作っているといってもいいでしょう。

インプットとアウトプットのイメージ図と掛け合わせると、こんな感じですね。

このようにイメージ化した方が、意識下に残りやすくなり、目的意識を保持しやすくなります。

さあ、まとめていきましょう!

- 参考書のナナメ読みと過去問玉砕を高速で回しながら、

- コアとノンコアを区分しつつ、

- シンプルにインプットとアウトプットをつないでいく

「高速皿回し」と「ABC理論」と同じことになるんですが、腹落ち具合が全然違くありませんか?

なんだか「1次試験7科目一発合格いけそう」と思いませんか(ワクワク)。

おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました

先程の問い(一発合格いけそう)に対して、「行けそう!」と感じた人はイケます!!

感じたときにはそれは現実になります。あとは、現実に至るまでのプロセス(パレート学習)を踏んでいくだけです。

現実に近づいていく道であれば、過去問玉砕したとしても、嬉しくありませんか。

ワクワクしませんか。

繰り返しになりますが、ぼくはとある通信教材しか使っていません。しかも、勉強の工夫も大してしていません。唯一、このパレート学習をひたすらにやっていただけです。

こうしてブログ化するまで、こんなに体系的に理解できた状態で取組んでいたわけではありませんが、「ただ作業的に勉強を楽しんでいた」だけで、ぼくは全科目80点以上取れる自信を去年のゴールデンウィーク明けには持っていました。

上位100人には入れるだろうとタカをくくっていたくらいです(勘違いです。スミマセン)。

現実には全科目80点とはいきませんでしたが、1次試験を合格するために必要な点数は余裕を持ってクリアすることができました(具体的な点数はコチラ)。

また、昔とったキネヅカ的自慢話になってしまいますが、このパレート学習法の原型ができあがるキッカケとなったのが20年程前の社労士試験のときでしたが、社労士本試験直前のとある学校の最終公開模試(本番より難しいとされていた)で全国2位になることができ、1年間の勉強で社労士を取ることができました。

ですので、この学習法には結果につながる裏付けがあります。

シンプルで当たり前のことなんですが、それだけに強力です。

腹落ちしたという人は、是非、残りの数ヶ月でパレート学習の「マインド」をモノにしてください。

受かる!!!!!

分かる!!!!!

ワクワクする!!

試験後に、「合格のキッカケになった!」という人が1人でもいたら、こんな道場冥利に尽きることはありません。

読者の皆さん、今日も勉強頑張ってくださいね!

明日は追い込まれるほどモチベーションが高まるかます博士の日です♪

プレッシャーも味方につければ怖くない?!

前回に続きモチベーション理論と、今度はまとまった時間の使い方についても書いてます!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)