アタリヤンシリーズ ~改正法(経営法務 意匠法)編~ by 一蔵

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

昨日に引き続き、さいしょに一つだけお知らせです。

以前より告知してきた「一発合格道場春セミナー」がいよいよ4/20開催となります。

本セミナーにお申し込みをいただいた皆さま

- 当日のセミナー参加に関するご案内メールを4/13(土) 20時半頃に送信しました!

- 届いていない場合は、春セミナー告知記事に、応募時のハンドルネームでその旨コメントください!

以上、よろしくお願いしまーす♪

おやっとさぁ

みなさんこんにちは。一蔵です。

令和6年以降の中小企業診断士試験では、試験が行われる年度の5月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されることになりましたね。

こういう発表ってなんとなく気になりますねー。

昔受けた社労士試験は、ほぼ全ての科目が法律に基づくものだったので、法改正は合否を左右する重要なポイントでした(20年前の記憶)。

一方、診断士試験の場合、

- 企業経営理論における「労働関連法」「社会保険法」

- 経営法務における「知的財産権」「会社法」「不正競争防止法」…

- 運営管理における「まちづくり3法」「都市計画法」「建築基準法」…

- 中小企業経営・政策における「中小企業基本法」「小規模企業活性化法」…

試験科目全体のなかで法改正を意識する必要がある範囲はある程度絞られますね。

あんまり絞られてない…

中小企業経営・政策については、政策の中身はちょいちょい見直されますから、毎年その時点での政策を丸暗記する感じで、法改正を意識する科目ではないですよね。

試験に出る確率が高そうなのは「経営法務」と「企業経営理論」ですねー。

でも、法改正部分は前回お伝えしたパレート学習法でいうところの「コア」ではありません。

わざわざ改正法を漁りにいく余裕のある人もいないですよね。

そこで、「ノンコア」領域に焦点を当てた記事で「アタリがつく」程度の知識を残してもらうことを目的とした記事を書きたいと思います。

題して「アタリヤン」!!!

新潟のご当地B級グルメ「イタリアン」ではありませんよ。

(ぼくの奥さんは長岡出身なので、帰省するたびに食べてますw おいしいですよね♪)

焼きそばにミートソースかかってる♪

なんとなく記憶に定着しやすいようなイメージを意識してネーミングしました。

センスがないのはご愛敬(‘ω’)

今回は「アタリヤン」シリーズ第1回、改正法対策の経営法務編です。

それでは、さっそくいってみましょう!

今日の内容

- ポイント① : 今回は意匠法にかかわる改正法情報(ノンコア情報)をお伝えします!

- ポイント② : ついでに基本的な内容(コア情報)も復習しておきましょう!

- ポイント③ : 改正法以外のノンコア情報もすこし多め(

つゆだくノンだく)にしてみました!

意匠法

まずは意匠法に関する改正点です。「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、令和6年1月1日から施行されています。

改正法部分に入る前に、意匠法の基本をおさらいしておきましょう

意匠法の原則

基本的な内容を思い出しながら確認してみましょー♪

(すこし考えてからこたえをクリックしてください)

✓ 基本事項1:意匠ってどういうものをいう?

こたえ✓ 基本事項2:意匠の登録要件はなんでしょう(6つ)?

こたえ✓ 基本事項3:意匠権の存続期間は?

こたえ-

から25年

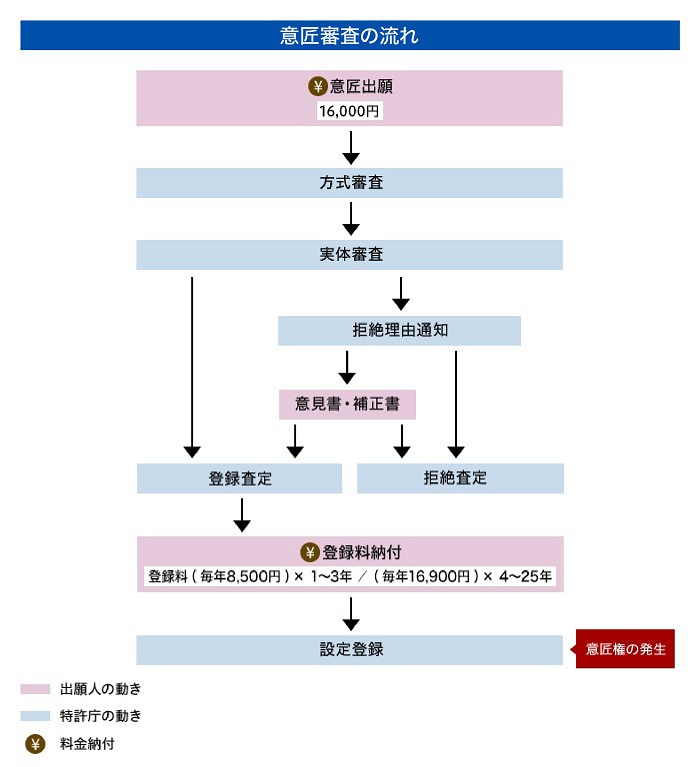

✓ 基本事項4:意匠権の登録手続きの流れは?

こたえ

その他のポイントもついでにおさらい♪

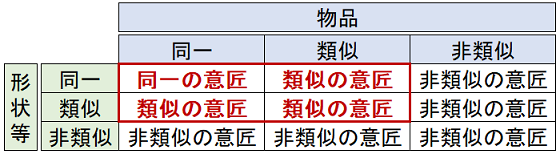

✓ その他ポイント1:意匠権の効力(同一性)はどこまで及ぶ?

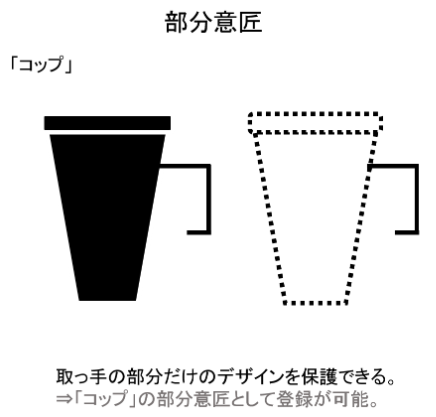

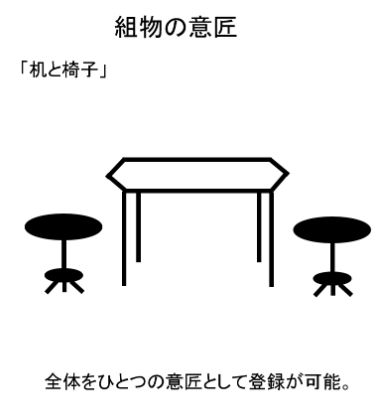

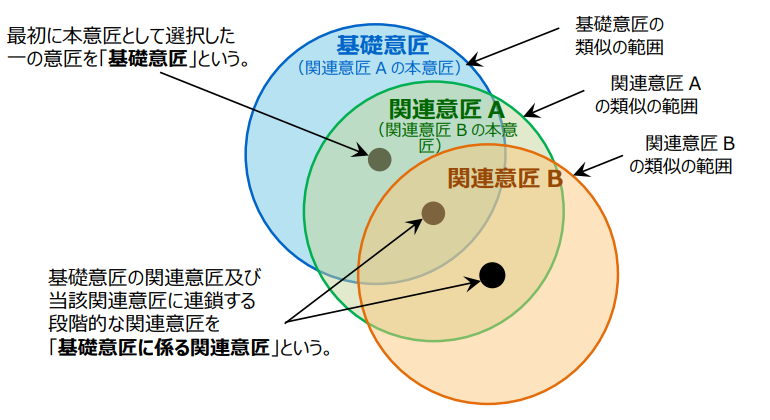

こたえ✓ その他ポイント2:特殊な意匠にはどんなものがある?

✓ その他ポイント3:関連意匠ってなに?

✓ その他ポイント4:秘密意匠ってなに?

こたえざっくりこんな感じですね。

コア情報にノンコア情報を少しまぶして整理しました。

これでぼくもアタリがつくようになった!

令和6年1月施行の改正法

令和6年1月施行の改正法により、前述の意匠の登録要件の1つである「意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件」が緩和されました。

細かいポイントですが、まず「新規性の喪失要件」と「例外規定」を確認しましょう。

新規性の喪失要件

・公知であること

意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠は新規性を喪失する。

・刊行物記載または電気通信回線による公衆利用可能性

意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠は新規性を喪失する。

例外規定

次の2つの要件を満たすときは、新規性を喪失していないとみなされます。

- 意に反する公知(詐欺や強迫等により意匠の漏洩にあった場合)や行為に起因する公知(試験や学術発表、展示会やカタログ配布等の行為)により新規性を喪失してしまった場合

- その喪失した日から1年以内に意匠登録出願をする場合

改正部分

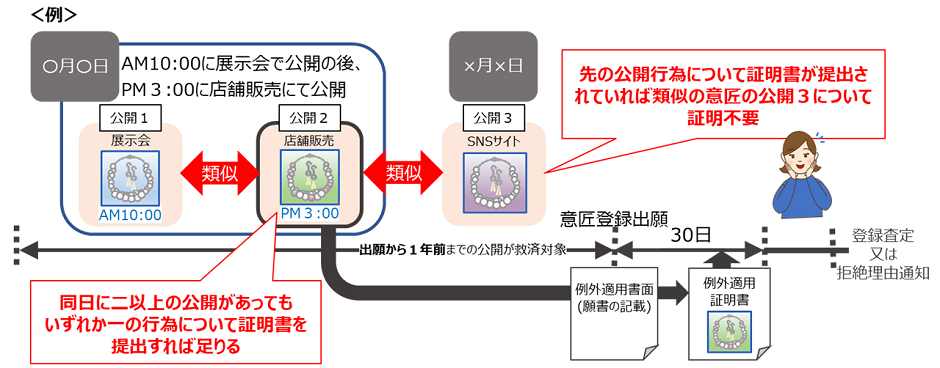

改正法の施行日(令和6年1月1日)以後の出願については、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。

つまり、これまでは展示会等の行為を複数回行っている場合は、それぞれについて例外適用の手続きを行わなければなりませんでしたが、施行日後は、最初の一回について例外適用を受けていれば、その後の行為については証明が不要になるということです。

たとえば、こんな問題がでてきたらチャンスですね!

(問題)

意匠登録を受ける権利を有する者が新規性を喪失させる行為を複数行っている場合、その行為毎に新規性喪失の例外規定の適用を受けなければならない。

答えは、×ですね♪

出てきたらラッキーですが、出なかったとしてもこのような出題を想定することにより「新規性喪失の例外」の記憶定着につながったのではないでしょうか。

まとめ

- 日本国内または外国において公然知られた意匠や頒布された刊行物に記載された意匠または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠は新規性を喪失する。

- 意に反する公知や行為に起因する公知により新規性を喪失してしまった場合であって、その喪失した日から1年以内に意匠登録出願をする場合は例外的扱いを受けられる。

- 改正前は、例外事由にあたる行為それぞれについて例外適用の手続きを行わなければなりませんでしたが、最初の一回について例外適用を受ければその後の行為については証明が不要になった。

おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございました

ぼくは、社労士受験を経験したおかげで、わりと法律関連科目が好きだし、得意な方だと思います。

以前は「知らしめず、由らしめよ」的な小難しい言葉づかいや複合的な論理を一文に詰め込んでいく感じが苦手でした。

診断士の勉強では、大きく

①「経験則や研究の結果、こうした自然法則があるのでは」というような「理論」系の理解

② 「コレの場合はアレしなきゃダメってことに決めた」という「法律」系の暗記

に分かれますよね。

アレ、コレややこしいね~。おーん

理論系は「覚えること=理解」で、覚えようとすることがそのまま理解することになるんだけど、法律系は「覚えること=暗記」になりがちなんです。

人が勝手に決めたことだから、理屈もなにも覚えるしかない。

典型的なのは労働保険法・社会保険法で、「労働者を採用したら14日以内に手続きしなければならない。」なんてやつですよね。

量が少なければそのまま丸暗記してしまえばいいのですが、数が多かったり、横断的だったりすると、もーわけワカメで味噌汁に入れると美味しくなるわけです。

ワカメ好きくない

でも、何かを決めるとき、理屈なしに「エイヤ」で決めるものもありますが、大抵の場合、特に法律の場合は何がしかの理由が存在します。

そういった背景や文脈を理解できるようにすると、法律系の問題がグッと近しい存在に変わっていくのです。

社労士の場合は、基本全てが法律系なので、その背景、文脈を理解することは、そのまま合格を引き寄せることにつながるため、

たとえば、

・明治維新後、わが国ではどのように新しい社会的な身分秩序が確立されたか

・なぜわが国では終身雇用や年功序列という慣例が定着していったのか

を歴史的な背景を通じて押さえていくことで、労働法や社会保険法が積み上げられていく文脈をそれこそストーリーで理解できるようになります。

診断士受験でそこまでやっていたら、他の科目の勉強に手が回らなくなっちゃいますが、改正法を見聞きすることは一部分とはいえ「ストーリーで理解する」ことになります。

.jpg)

以前は、「行為」一つひとつに手続きを踏まなければならない理由があったのかね?

ほんとだねー。いまはその理由がなくなったのかね?理由ってなんじゃろ。

理由までググらなくても、こんな感じで頭に定着しやすくなります。

アタリヤンシリーズでは、そんなこんなの感じで改正法その他を通じて「ストーリーベースで知識の定着を促進」していきたいと思っていますので、また次回も見てやってください♪

読者の皆さん、今日も勉強頑張ってくださいね!

明日は火曜日なのでお休みです。

水曜日は、セルフマネジメントの達人、かます博士によるモチベーション理論です♪

忙しい日でも出来るルーティン化内容をご紹介!

モチベーション理論と絡めてみました~♪

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)