試験前1か月!本番を想定した過ごし方 by あらきち

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

🚨 注意点 🚨

事前準備|9月20日(火)18時00分までに、令和3年度事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを

それぞれ80分で解き、申し込み受付メールに添付のアンケートフォームに

解答を記入して提出してください。

①参加人数が限られているため申し込み後のキャンセルはお控えください。

②期限までに解答の提出が無い場合はキャンセルとさせていただきます。

③基本的に途中参加、途中退出はお控えください。

④解答は80分で作成したものを提出してください。

好評につき満員御礼となった勉強会はいよいよ明日13時スタートです。

自分だけでは気付きにくい合格へのヒントを掴んでもらえればと思います。

道場メンバー一同お待ちしております

はじめに

どうも!あらきちです。

今日はやや多年度生向けの記事です。

2次試験まで残り1か月と1週間になりました。

約1か月後に待ち受ける2次試験ですが、1年に1回きりの勝負で、いかに従来通りの力を発揮できるかがとても重要になります。

しかしながら、みっちり対策をしても本番の緊張感から思わぬミスをしてしまう方が続出します。(過去の自分含め)

道場先代の「おべんと君」は、2次筆記は鉄棒ぶら下がり大会と言っています。

4事例通していつも通りのことをして、60点のボーダーラインにぶら下がればいいのに、緊張の汗で手を放しちゃうんですよね。

だからわたしが今のうちにお伝えしておきたいのは、

残り1か月ちょっとを本番に近い環境を用意して過ごす

ことで、本番もいつも通り焦らずぶらさがって合格ラインをキープできるようにしておきましょう!というお話です。

では、実際わたしがどのように試験前1か月を過ごしていたか紹介したいと思います。

土日はすべて本番と同じスケジュール

試験当日の会場へ向かう所要時間を逆算して、本番当日に起きるであろう時間に目を覚ますようにします。

基本的に土日は休みですので、自習室として開放されている公共スペースに出かけていました。

わたしの場合は図書館の自習室を利用することが多かったです。

朝9時から利用可能でしたが、学生が多く利用するためオープン前に順番待ちの列が出来てしまうので、朝8時20分頃から図書館が開くのを最前列の方で待っています。

その待ち時間に立ったまま読むのがAmazonKindleの「まとめシート流!解法実況」シリーズとTBCの「抽象化ブロックシート」でした。

もちろん人の目なんて気にしてられません。家族にも苦労をかけているのですから。

9時に自習室がオープンしてからも、試験本番の事例Ⅰがスタートする9:40までは問題は解き始めません。

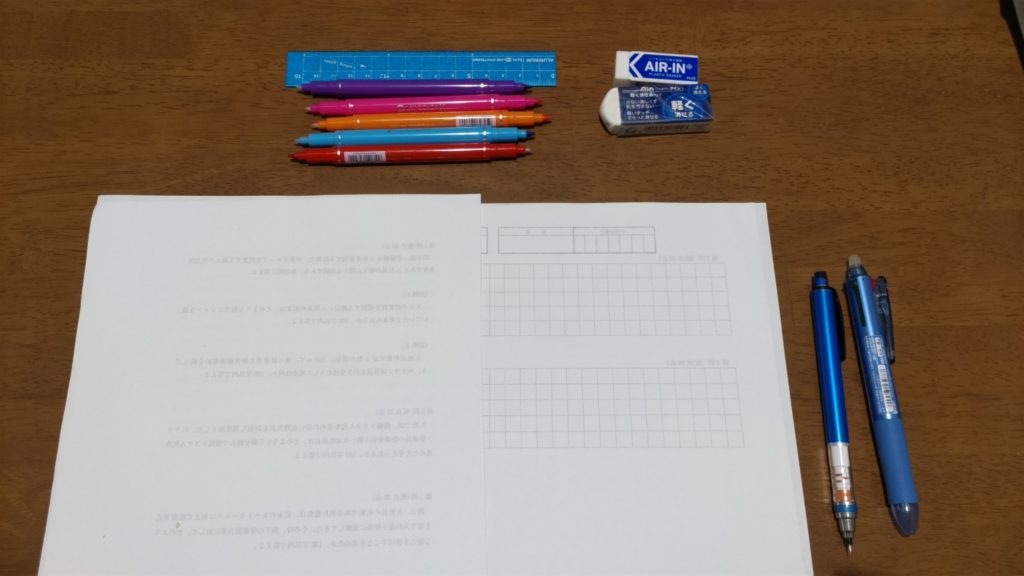

テキストを読みながら、机の上は時計、シャーペン、マーカー、消しゴム、だけにしてその日取り組むことにした年度の事例Ⅰの問題用紙と解答用紙を裏向きでセットします。

5分前からは精神統一で何もせず、机に置いた時計を眺めて9:40分になるのをじっと待ちます。

横に座っている学生には「このオッサン何してるんやろう?」なんて思われた可能性もありますが、人の目なんて合格のためには二の次でしたから、気にせず本番モードで集中します。

時計が9:40を差したら、問題と解答用紙を表に向けて、まず受験番号を記入します。

それまで5分間じっとしていたオッサンが急にシャカシャカ書き始めるわけですから、学生も驚きです。

以降の80分間は、過去記事「80分の過ごし方と各工程ごとのチェックポイント」で紹介している通り、設問解釈(約8分)、与件読解(約10分)、骨子作成(約20分)、解答記入(約40分)と自分が決めたプロセス通りに事例に取り組みます。

本番さながら、かなり集中してやっているので事例Ⅰ終了時刻の11:00にはそこそこの疲労感でペンを置きます。

ここから40分間は休憩です。

と言っても、ふぞろいの採点は行いますが、多年度生で過去問を何週もしていた自分にとってはふぞろい採点に大きな意味はなく、ふぞろい、予備校テキスト、まとめシートのそれぞれの解答をチェックして核となる部分をはずしていないか、伝わりやすい文章で書けたか、設問解釈にモレはないかなどのチェックをしていました。

それからテキスト類をすべて片づけ、問題と解答用紙を裏向けてセットし、本番の事例Ⅱが始まる11:40までは精神統一に入ります。先程と同じサイクルです。

本番の事例Ⅱが終わる時刻13:00きっかりにペンを置きます。

昼も2次試験本番と同じタイムスケジュールで1時間休憩を取ります。

わたしの場合は、昼から妻が1歳と4歳の子供を同じ図書館に連れてきてくれることが多かったので、昼食は5分程度で済ませて昼に少し子どもたちと遊んだりしていました。

そしてほんの少し遊んだのも束の間で、本番の事例Ⅲが始まる14:00の5分前には席に戻り、再度同じルーティーンで精神統一に入ります。

本番の事例Ⅲが終わる時刻15:20きっかりにペンを置きます。

朝から集中してやっており、休憩の間も採点や解説チェックなどで40分まるまる休憩はしていないため、この時点でかなりの疲労感です。

そこから、事例Ⅳが始まる16:00までは、ストレッチをしたり、外を散歩したりと頭をスッキリさせることに努めます。

16:00の少し前からまたもや精神統一に入り、16:00きっかりにスタートします。

周囲の学生にとっては朝から奇妙なスケジュールでオンオフの切り替えをしていたオッサンが、ついにパチパチ電卓を叩き始めた状態です。

経営分析⇒記述問題⇒CVPやキャッシュフロー計算⇒NPVというように、本番さながらの順番で解き、17:20にペンを置きます。

17:20に4事例解き終えた後は、頭から煙が出そうになるぐらい疲れています。

帰宅後は、家族で夕食を食べて子どもたちと過ごし、子どもを寝かしつけてから今日の復習を行います。

大抵、解説の詳細なチェックと、書けなかった論点を手持ちテキストに補記したり、まずかった工程を注意点として書きだしたりして、同じことを繰り返さない(本番のミスを少なくする)ように努めていました。

試験前1か月の土日は、ほぼこれの繰り返しです。

1か月このスケジュールで過ごすのはもはや変人の類ですが、妻にも何故自分が診断士を目指しているのか、診断士取得にどういうメリットがあるのか、自分と家族の将来像をどう描いているのかを定期的に話しておくことで、診断士試験合格を家族の目標とし、妻と子どもにも理解してもらって、家族の全面的な協力・応援のもとに成り立っていました。

長々とした文章で土日の過ごし方を紹介してしまいましたが、これにはいくつかの試験本番で実力を出し切るためのポイントがあります。

- 本番当日に起きる時間に起きるクセをつける

地方受験生にとっては、本番は試験会場まで遠いため早く起きることになりがちですが、本番だけ眠たくならないように、普段から同じ時間に起きておきます。 - 早めに着いて外で待つ

自分は図書館の席を確保するためにそうしていましたが、試験本番も絶対に遅刻しないように早く会場入りするため、大抵外で待つことになります。 - 問題の解き始め、終了時刻をすべて本番と同じタイムスケジュールにする

みなさん時計を眺めている際に、開始から何分経過しているか、あと何分残っているかが瞬時にわからなかったことはないでしょうか?

わたしは、本番の混乱を防ぐため、過去問演習で見る際の時計の表示と、本番に目にする時計の表示(20分経過後は時計の針がどこを差しているか)がずれのないようにしていました。 - 開始5分前には何もせず精神統一に入っておく

試験本番では、早めに問題用紙と解答用紙が配布され裏向けにセットされたあと、何もできずじっと開始を待つ時間がけっこう長いです。

この間に人によって緊張したり、集中力が高まったりするので、自分は普段からこの時間を設けておき、「緊張ではなく精神統一して気持ちを落ち着けながら集中する時間」という風に頭に刷り込ませていました。 - 3事例解いた後の16:00から事例Ⅳに取り組む

普段から疲労困憊になるぐらい集中して3事例解いた後に事例Ⅳを解くことで、頭が疲れた状態で計算問題を解くことに慣れておき、本番の疲れによるミスの発生を少なくしておきます。

上記のように、本番に起こるであろうことは普段からすべて、しかも1か月間同じルーティーンで経験していたため、本番は緊張こそすれどいつもと同じように精神統一し、大きなやらかしもなく、60点のボーダーラインにぶら下がり続けることが出来ました!

終わりに

残り期間1か月ちょっと。

時間は自分だけのものではないので、すべてを試験対策につぎ込むことはなかなか難しいですが、自分にとっても、試験勉強を支えてくれる周囲の人にとっても、後悔がないベストな時間の使い方をしましょう!

そして、絶対に後悔しないし、させない!という強い気持ちで取り組みましょう!

明日はリットのシリーズ最終作です!

事例Ⅲも渾身の記事をお届けします!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

いつもサイトにお世話になっています。

あらきち様

お世話になっております。

あらきち様の勉強法や解法にシンパシーがあり、

色々真似させていただいているのですが、

本日の記事中の本番に見立てた机写真を見たところ

「Playcolor K」の両サイドのキャップが無い!?ようにお見受けするのですが、

これはこれで正しいのでしょうか。

テスト中もむき出しの状態でなのでしょうか。

マーカーを引き終えたらどこからかキャップを取り出して

はめたりするのですか。

僭越ながら、インクが乾いてしまうのではないでしょうか。

また、テスト中にシャツの袖にインクが着いたりしないのでしょうか。

確かにキャップを開けたり閉めたりが煩わしいと感じていましたが。

まさか、思ってお聞きします。

もし、過去記事でこの点、説明されていたらすみません。

ひでさん

コメントありがとうございます!あらきちです。

わたしのご紹介しているものを参考にしていただいているとのことで、嬉しいです。

ご指摘いただいたキャップの部分について、

試験中は写真のとおり常時キャップを外していました。

理由は、太字と細字の両方を使用するため、試験中書くたびにキャップを外すことが煩わしくタイムロスになり、余計な動作を省こうとしたからです。

そのため、わたしは問題用紙を破る際に定規を使わないのですが、ペンが転がっていくのを避ける目的で定規を机に出していました。

※ちなみに、ペンの色順も設問に使用する予定の順番です。

最初はインクが乾かないか心配でしたが、PlaycolorKは全く問題ありませんでした。

(普段・本番同様同じやり方、確か事例Ⅰと事例Ⅱの間は外しっぱなしで、昼休憩のときだけキャップをつけていたことも多かったはずですが、かすれたことはなかったです。)

※ただし、念のため予備は机上にはださないですがカバンに入れていました。

あと、インクが袖につくことはなかったですが、指についてしまうことはごくまれにありましたね。笑

でも指にすこしつく程度で時短できるならかわいいもんですよ(^^)

また、試験本番の用紙は藁半紙ですので、少し乾くぐらいで丁度いいかもしれないです。

playcolorKではけっこう裏移りするので(私は許容範囲でしたが)、一度同じような用紙で裏移りの程度も確認しておくことをお勧めします。

ぜひ、ご自分の好みに合うようにカスタマイズしていただけると幸いです!

残すところ1か月と少しとなりましたが、後悔のない最大限の努力でいきましょう!

道場メンバー一同、応援しています!

あらきち様

ご説明ありがとうございました。

やはり試験中もむき出しでやられていたのですね!

抜いた刀は、簡単にさやにおさめない、といったところでしょうか(笑)

そのための定規だったとは。参考にさせていただきます。

私はあまり使わない細い方のキャップだけハメたままにしてみようかなと、早速カスタマイズ案を考えております。

フリクションインクの不安定さ等も含めて予備を鞄に忍ばせておこうと思いました。

残り1か月悔いの残らぬよう頑張りたいと思います。

ありがとうございました!