【80分以内に解けない方へ】どらごん流「与件文先読み」「解答骨子作らない」解法の紹介

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

どうも、どらごんです。

試験時間の80分で福岡からソウルに行けちゃいます。あっという間です。

本編前に、勉強会についてのお知らせです。

先日から募集を開始していた道場勉強会が好評につき満員御礼となりました。

ご参加されるみなさんよろしくお願いします。

もし見逃してしまって参加ができなかった方は、9月20日以降にキャンセル枠の再募集をさせていただくかもしれませんのでそちらで参加表明をしていただければと思います。

当日は受験生同士の指摘を中心に道場メンバーからもみなさんの解答へコメントをさせていただきます。是非この機会を活用して一気にレベルアップを図っていただければと思います。

参加される際は以下の注意事項を必ずご確認の上、参加のほどよろしくお願いします。

🚨 注意点 🚨

事前準備|9月20日(火)18時00分までに、令和3年度事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを

それぞれ80分で解き、申し込み受付メールに添付のアンケートフォームに

解答を記入して提出してください。

①参加人数が限られているため申し込み後のキャンセルはお控えください。

②期限までに解答の提出が無い場合はキャンセルとさせていただきます。

③基本的に途中参加、途中退出はお控えください。

④解答は80分で作成したものを提出してください。

今回の記事は私の事例Ⅰ~Ⅲの解法紹介です。「80分以内に解けない方へ」ということで、先日のhotmanの記事の続編です。解法の内容は全く異なるのですが、Vol.1とあわせてご覧ください。

私の解法の特徴は以下の通りです。

- 与件文先読み(設問文を先に読まない)

- 解答骨子を作らない

- 解答記入が50分と長い

完全な独学であり誰かと比較したり相談したりしなかったため、こんな変テコリンな解法となったのかもしれません。

ただ、異端児や奇行種と言われようと、私にとってはスタンダードでオンリーワンな解法なのです。勝てば官軍なのです。

それでは私の解法に関するマイノリティ・リポート、どうぞご覧ください。

はじめに

あらためて本記事は以下のような方向けです。

- 試験時間が80分で絶対的に足りない

- まだ自分の解法が定まっていない(試行錯誤している)

- 「設問文先読み」「解答骨子」って意味あるの?と思っている

いま現在、試験時間内に終わらせられて、自分の解法が確立されている方は、その解法を磨き続けてください。(本記事は物珍しい気持ちで読んでください)

また、試験時間が足りない方でも、過去問演習を繰り返すことで解法手順ひとつひとつが洗練化され、試験時間内に終わるようになるかもしれません。

そうでない方、本記事で少しでも「いいな」「同感だな」と思う部分があったらパクってカスタマイズしてください。

ただ、hotmanも言っていましたが、私の解法も決して万人受けする解法ではありません。劇薬注意であり、慎重に試してください。

今の解法に至った理由

このような解法になった理由はやはり「試験時間が80分で足りない」につきます。

試験時間が2時間くらいあれば、設問文をゆっくり先に読んで、お茶でも飲んで落ち着いて、丹念に解答骨子を作っていたと思います。(80分って本当に絶妙な時間なんですよね)

私も2次試験勉強を開始した頃は、標準的な手順で過去問演習していました。(①設問解釈、②与件文の確認、③解答骨子の作成、④解答の作成の順番)

しかし、ちょうど去年の今頃の時期でしたが、過去問演習を何度やっても80分で足りない状態となりスランプに陥りました。そして自分会議の結果、「どっか無駄な手順を削らなきゃ!」という結論に至りました。

自分なりに検討した結果、以下の2つの理由により解法の中の無駄な手順を省くことにしました。

理由①「設問文先読み」に違和感があった

WEBや書籍で推奨している一般的な解法は「設問文先読み」です。

しかし私は、

- 設問文を先に読んで、その後に与件文を読んでも設問文の内容を忘れてしまう…

- 設問文の内容を忘れまいと頭に刻むと、その後の与件文の内容が頭に入ってこない…

- っていうか学生のときも国語の試験では普通に本文から読んでいたもんなぁ…

- 診断先の社長もいきなり戦略策定や改善策を聞いてこないだろうに…

という思いがあり、「設問文先読み」をやめて「与件文先読み」することにしました。当然「設問文先読み」にもメリットはありますが優先度は低いと判断しました。

理由②「解答骨子を作る」ことが無駄な作業に思えた

WEBや書籍で推奨している一般的な解法は「解答骨子を作る」です。解答骨子とは、問題用紙の余白に解答の一つ手前の型、枠組み、文章構成などのメモることです。(具体的にはこちらの記事を)

しかし私は、

- 解答骨子の型や枠組みって設問文を読めば分かるよな…

- 解答骨子の中身って与件文に書いてあることだよな…マーキングもしているし…

- そもそも解答骨子が採点されるわけでもないし…重要なのは解答だよね…

という思いがあり、「解答骨子を作らない(メモしない)」ことにしました。当然「解答骨子を作る」にもメリットはありますが…(ry

解法の手順

以下、私の解法の手順を簡単に説明します。

- 事前準備

< 0分~1分 (1分間) >

事前準備として手早く以下の作業を行います。

・受験番号の記入をチェックする

・問題用紙を破る

・段落間に線を引く

・問題用紙の上部に頁番号と、「人事・組織」「さちのひも…」と事例ごとのおまじないを書く

・深呼吸する

- ①与件確認

< 1分~10分 (9分間) >

与件文を読み込み事例の全体像を理解します。

その際、以下の点に留意します。

・事例全体の概要、テーマ、状況、成り行きを理解する

・「これみよがしなワード」や「あからさまなSWOT」に赤ペンでアンダーラインを引く

・「接続詞」を丸で囲む、「時制」を四角で囲む

この与件確認で与件文の一貫したテーマや流れを把握しておくと、その後の設問解釈で題意を理解するのに役立ちます。

- ②設問解釈

< 10分~25分 (15分間) >

設問文を読んで題意を把握します。

そして、与件文の文中にある、「その設問を解くのに必要と思われるワード」を全て蛍光ペンでマーキングします。

マーキングの際の注意事項は以下の通りです。

・1問目は黄色、2問目は青色、3問目はピンク・・・と色を分ける

(強み、弱み、などを問われている場合、それぞれ色を分けてマーキングする)

・与件確認でアンダーラインした箇所はマーキング確度をあげる

・マーキングは設問ごとに重複してもOK

以後、第2問、第3問と1問ずつ読んで与件文にマーキングします

このマーキング工程が非常に重要で、問題を解くための情報を与件文から慎重に細心の注意を払って読み取る必要があります。

しっかりと漏れなくマーキングできているか、与件と関係ない一般論や思い込みを介入していないかどうかが得点に大きく影響してきます。

- ③解答記入

< 25分~75分 (50分間) >

設問内容とマーキングをもとに解答の構成を考え、頭の中で文章化しながら解答欄に記入します。

具体的に、まず設問内容の題意をもとに解答の型を確定させ頭に思い浮かべます。

そして、型と与件文の(該当の色の)マーキング内容をもとに解答を考えながら記入します。

解答記入の際は以下の点に留意します。(ここ全部重要!)

・与件文を根拠とし、当たり前に考えらえる内容を書く

・独自のアイデアは書かない、ひねらない、飛躍しない

・因果が重要、必要に応じて因を明確に書く

・盛り過ぎず、主述をはっきり書く

・多面的にシンプルにバランスよく書く

・必要に応じて与件文をコンパクトにまとめて書く

・問題の制限事項(「~以外で」「現在の状況について」など)は強く意識する

なお、1問あたりに掛ける時間は「点数×0.5分間」を目安とします。(20点問題は10分間、30点問題は15分間、100点分で50分間)

タイムマネージメントが重要な試験です。一つの問題にこだわりすぎないように気を付けます。

- ④見直し

< 75分~80分 (5分間) >

最後に誤字、脱字、汚い字などを含めて解答を見直します。

また、余裕があれば再現答案用に解答内容をメモします。

解法の実例

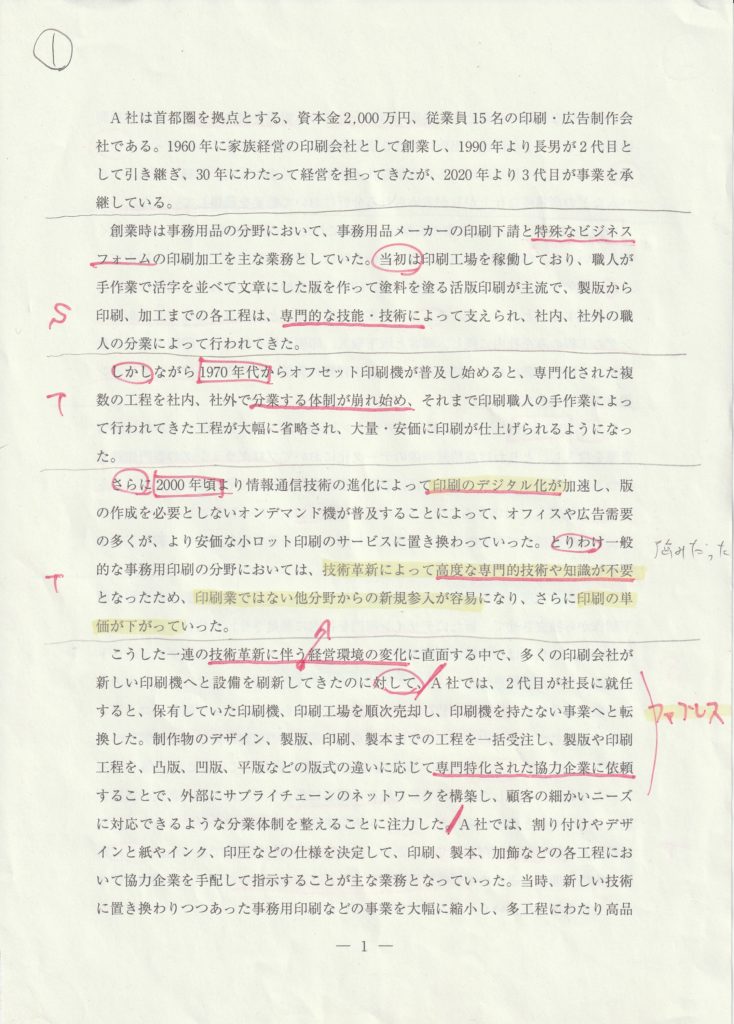

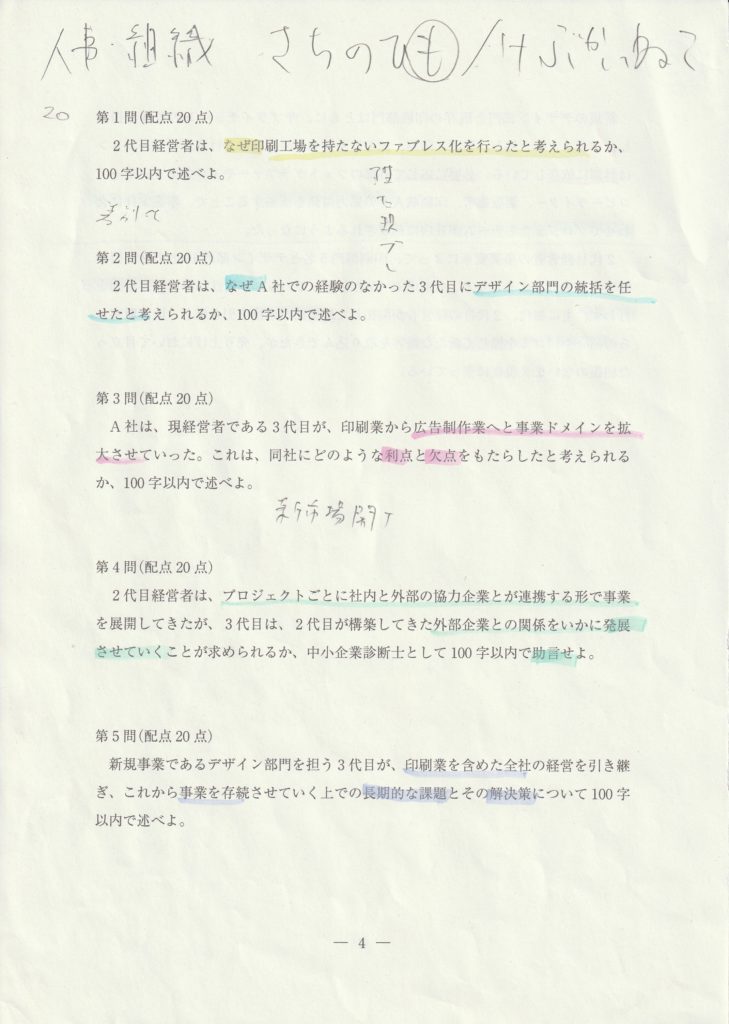

以下、令和3年度・事例Ⅰを使って解法の実例を説明します。

まずは去年、本試験での私の問題用紙を示します。

これ、本当に余白ページには何も書いていません。すがすがしいほど真っ白です。純粋無垢な奇行種なのです。最終ページの「おまじない」が際立っています。

それでは第1問を例に私がどのように考えて解いたかを説明します。

- ①与件確認

与件文を読み込み事例の全体像として以下のような概要、テーマ、状況、成り行きを考えました。

「これみよがしなワード」や「あからさまなSWOT」は上の画像の赤ペン部分の通りです。

時制や歴代社長の変遷が多く、読解に苦労しました。

まだ設問を読む前でしたが「ああファブレス化の話ね」と気づき「ファブレス」と書き込んでいます。

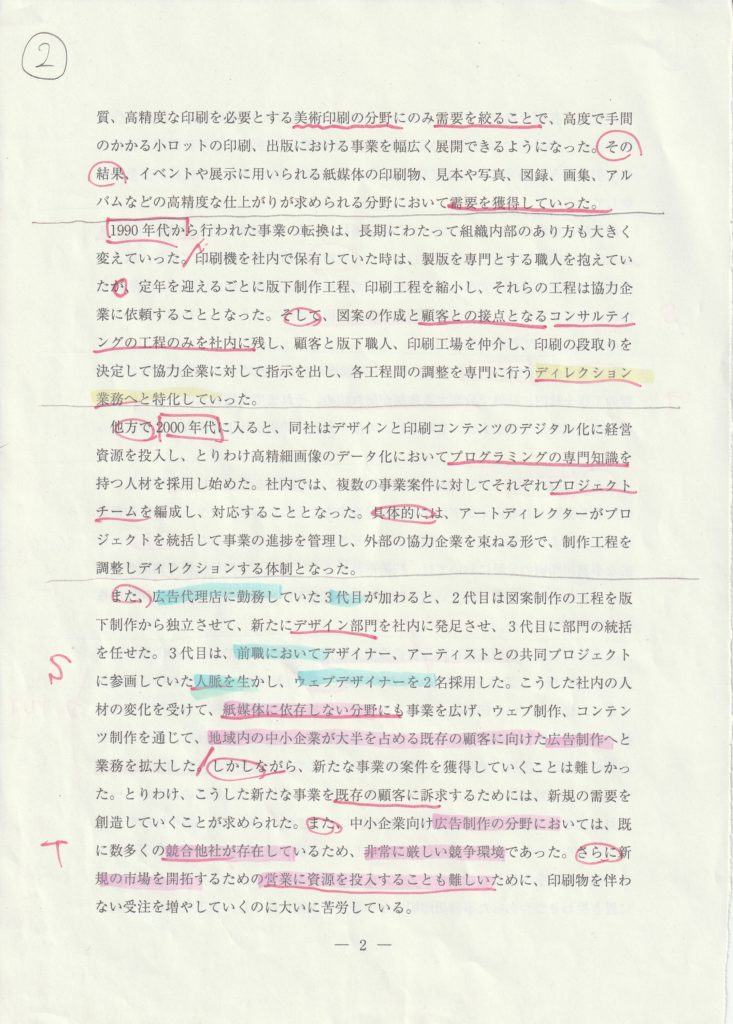

- ②設問解釈

第1問の設問文を読んで題意が「問題解決の理由を問う問題」であることを把握しました。(題意とその対処方法は「事例攻略のセオリー」のノウハウを踏襲)

そして、与件文の文中にある、「その設問を解くのに必要なワード」を黄色の蛍光ペンでマーキングしました。具体的には生問題用紙のとおり、

・印刷のデジタル化

・技術革新によって高度な専門的技術や知識が不要

・印刷業ではない他分野からの新規参入が容易

・印刷の単価が下がって

・ファブレス

・ディレクション業務へと特化

です。(青色部分は実際に解答記入で使用した箇所です)

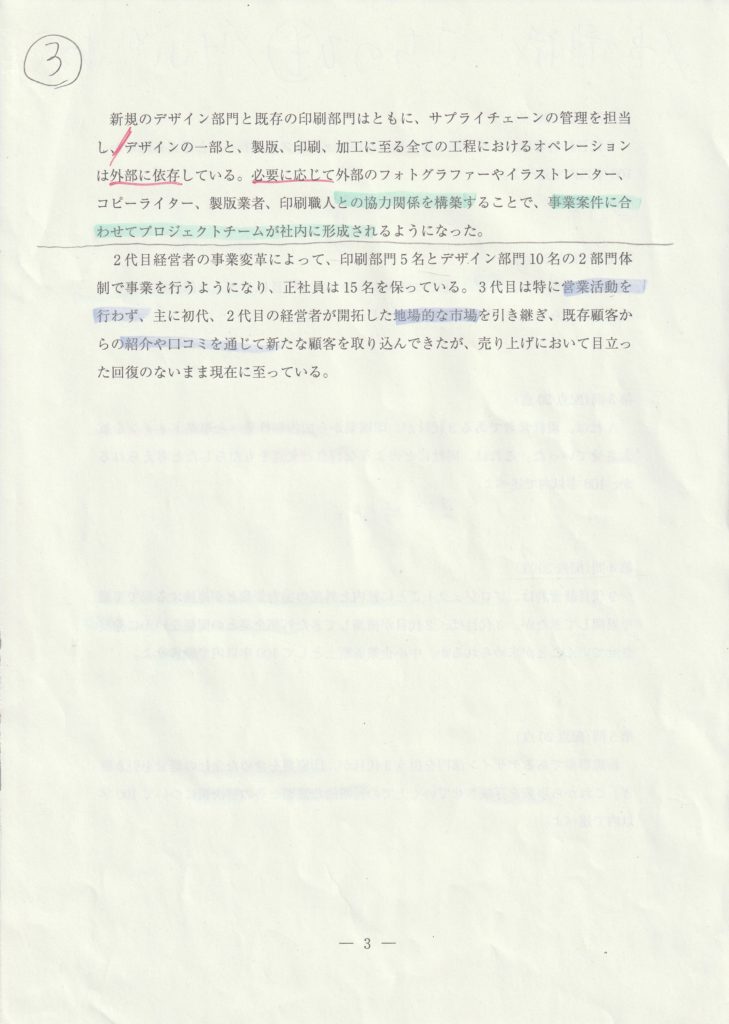

- ③解答記入

まず設問内容の題意(理由を問う問題)をもとに解答の型として「理由は…、」と頭に思い浮かべました。

そして、与件文のマーキング箇所を取捨選択しながら、解答の型に頭の中でマーキング箇所をあてはめつつ、文章化して記入しました。

実際の私の解答は以下の通りです。青色部分がマーキング箇所です。ほぼマーキング箇所を切り貼りして並べただけです。

――――――――――――――――――――

理由は、印刷のデジタル化によって強みだっ

た高度な専門的技術・知識が不要となり、新

規参入により印刷単価が下がったため、ファ

ブレス化によるディレクション業務へと特化

し差別化を図ろうと考えたからである。

――――――――――――――――――――

前章で「全部重要!」などと言っておきながら、なんか因果が繋がってないような気がします。「ファブレス化によるディレクション業務」に至ってはもはや意味不明です。

ただ、今回は解法の紹介なので解答の解析はしません。2次試験初体験の1問目で緊張もあったのだろうと思って深く追求しないでください。

いちおう私の事例Ⅰは68点で、第1問はふぞろいベースだと20点中12点でした。

ちなみに、生問題用紙の第1問の下に薄く書いている「理た規ブし」は、上記の解答の一番左枠の縦5文字であり、最後の見直し時に書きなぐったものです。再現答案用のメモなのですが、当時どういう心情で書いたのか思い出せない。

とまあ、こんな感じです。

マーキングの際に適切に情報を読み取る「情報把握能力」や、制限文字数に近づけて頭の中で文章化する「文章表現能力」の向上には日々の訓練が必要だと思います。

解法のメリット・デメリット

私の解法のメリット・デメリットは以下の通りです。解答記入を50分間確保できるのは大きいメリットだと思います。参考にしてください。

◆私の解法のメリット

- 試験開始25分後から50分間かけて解答記入できる(圧倒的な時間的余裕と心理的安定感がある)

- 解答記入時間が「20点問題は10分間、30点問題は15分間」と分かりやすくタイムマネージメントしやすい

◆私の解法のデメリット

- 書き直しが発生しやすい(消しゴム上等)

- 何を書こうとしていたか瞬間的に忘れてしまうことがある

- 再現答案が作りにくい

今回あらためて自分の解法を振り返ってみて、そんなに高得点は望めない代わりに安定して及第点が取れる解法なのでは、と一人静かに思っています。

さいごに

去年、私の2次試験挑戦は孤独な戦いでした。予備校や勉強会はおろか、SNSでの受験生同士の繋がりもない孤独学でした。

そんな中で解法を抜本的に見直したのですが、正直不安でいっぱいでした。これでいいのか?全く違う方向に走っているのではないか?

悶々と悩んでいる中、以下の道場記事を見つけました。

まさに暗闇に差す一筋の光のように救われました。ああ、間違っていないのだと。同じ考えで合格した人がいるのだと。

本記事がどこかの誰かの小さな光になってもらえたら、これに勝る喜びはありません。

明日はまよです。お楽しみに。

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)