【80分以内に解けない方へ】hotman流「一問ずつ解答する解法」のすゝめ by hotman

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさんこんにちは。

本日のブログ当番は「あなたのやる気の起爆剤🔥hotman🔥」です

Twitterもやってますので、もしよろしければフォローしてください❗️

先日の秋セミナーには200人を超える受験生の方が参加していただきました

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました

みなさまからいただいたアンケートについては全て目を通させていただきました

セミナーがみなさまのお役に立てたようで我々13代目としても安心しております

引き続き皆様の“本気”のお手伝いをさせていただければと思います

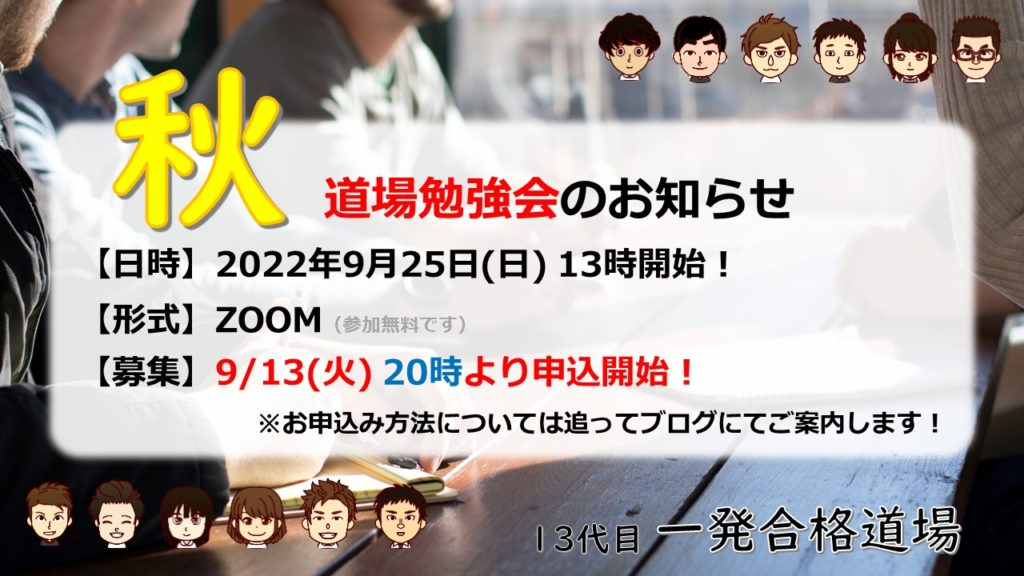

ということで一発合格道場またイベントを行います。

次は勉強会です。(今回が2次試験前にみなさまとお会いする最後の機会になるかと思います)

昨年好評をいただいた道場勉強会を今年も開催いたします。

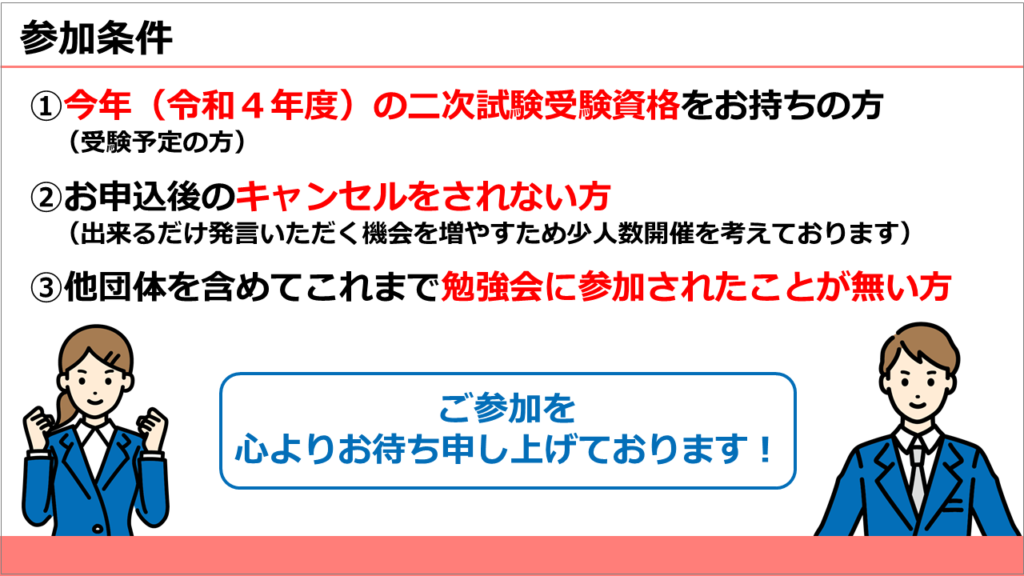

勉強会というイベントの性質上参加者を絞らせていただきます。

大変申し訳ないのですが参加される方を以下の方へ限定したいと考えています

当日は受験生同士の指摘を中心に道場メンバーからもみなさんの解答へコメントをさせていただきます

是非この機会を活用して一気にレベルアップを図っていただければと思います

以下の注意事項を必ずご確認の上参加のほどよろしくお願いします

🚨 注意点 🚨

事前準備|9月20日(火)18時00分までに、令和3年度事例Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを

それぞれ80分で解き、申し込み受付メールに添付のアンケートフォームに

解答を記入して提出してください。

①参加人数が限られているため申し込み後のキャンセルはお控えください。

②期限までに解答の提出が無い場合はキャンセルとさせていただきます。

③基本的に途中参加、途中退出はお控えください。

④解答は80分で作成したものを提出してください。

本日20時より以下のリンク先にて受付開始となります

皆様のご参加お待ちしております

ちなみに昨年の道場勉強会へ参加した13代目の感想です

客観的な意見が自分では気づかない解答の弱点に気づくきっかけとなった

指摘はどれも的を得ていて開眼のきっかけとなった

自分以外の受験生の考えを聞けて非常に参考になった

みなさんのご参加をお待ちしております

是非参加していただき1つでも多くの気づきを得てください!!

はじめに

さて、みなさん2次試験勉強の進捗はいかがですか??

そろそろ解法が決まってきて80分で安定して解けている頃かと思います

え??

まだ解法が安定せず80分で解けていない??

それは一大事です!!

ちなみにその原因はなんでしょうか?

もしかして、自分に合った解法を見つけられていないのが原因ではないでしょうか?

実は先日の秋セミナーの時のりいあ、にに、どらごんの解法確立方法の部分は

受験生の方からの反響がとても大きかったです

ということは・・・まだまだ「解法」についてお悩みの受験生の方が多いのではないか?

と思い今日のブログのテーマを決めた次第であります

先日自分がアップしたこちらのリレー記事にて24人分の80分の過ごし方をご紹介いたしました

その中で多くの合格者が参考にしたと思われるまとめシート流に準拠していない、いわゆる奇行種と呼ばれる解法の存在が明らかになりました

本日は時間の関係で先日の秋セミナーでは割愛したもう一人の奇行種、私hotmanの解法について書きたいと思います

解法とは?

まずはおさらいです

解法とは・・・自分に合った80分間の過ごし方

つまり2次試験の自分なりの解き方

さらに解法を分解すると

80分の過ごし方とマーキングの仕方にに分けられると考えています

hotmanが思う2次試験を難関と言わしめている原因の1つに

解答と解法を安定させる必要がある点があると思います

解答は最終的なアウトプット

答案用紙に記載する採点される解答です

解法とはその解答を時間内に書き切る方法

いわば手段です

個人的には目的(80分以内に合格に値する答案を書く)のための手段(80分の過ごし方)はどれだけ知っていても良いと思っています

知って試して合わなければさっくりと捨てて別の手段にいけばいいだけです

しかし、そもそも別の手段(80分の過ごし方)があると知らずに今のやり方に固執して

その固執している解法が自分に合っていない場合は目も当てれません

自分はモンハンというゲームが好きなのですが

モンハンは武器の種類が14種類もあります

モンスターを狩るという目的は一緒なのに、その手段である武器が14種類もあるのです

プレイヤーはその中から自分が操作しやすい(自分に合った)武器を選んでモンスターの討伐に向かいます

(ちなみにhotmanはハンマーとヘビィボーガンをよく使います)

2次試験も同じかと思います

合格という目的のための解く方法はたくさん知っていて、たくさん試して自分に合ったものを選択するべきです

そこで本日のブログでは2次試験解法の1つである「hotman流解法」をご紹介して

解法に迷っている方に試していただき、合わない場合は即次に行くきっかけとしていただければと思います

hotman流解法の詳細

前置きが長くなってしまいました

ここからは私hotmanの80分の過ごし方となぜそのような解法に至ったかの詳細をご説明します

先にお伝えいたしますが、万人受けする解法ではありません

メリットとデメリットを理解した上で用法容量を守って正しく使用してください!!

それでは行ってみましょう

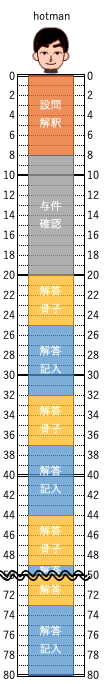

80分の過ごし方「1問ずつ解答する解法」

まず結論から

hotman流解法「設問1問ずつ解答する解法」

早速詳細を見てみましょう

【1分】:問題用紙の表紙を取る(B3のメモ用紙の出来上がり!)

⇨問題用紙をバラバラにするのではなく、大きなメモ用紙を作ってそこに自由に記載する派です

これはにに と全く同じやり方ですので、ににのこちらのブログにて詳細は確認してください

と全く同じやり方ですので、ににのこちらのブログにて詳細は確認してください

(にには優しくとっていますが、自分はビッと引っ張るように一気に表紙をとっていました)

【2〜7分】:設問解釈(解答の型を作る)と大体の解答時間を決め

⇨続いて設問解釈です

ここでは何を問われていて何を解答しなければいけないか?

そして使う“型”はどれか?を決めていました。

そこまで詳細に設問解釈は行わない感じです。

“型”についてはまよ のこちらの記事が本当に参考になります(最近毎回リンク出してる気がする・・・)

のこちらの記事が本当に参考になります(最近毎回リンク出してる気がする・・・)

【8〜20分】:与件分の精読と設問との対応付

⇨ここでSWOT分析と社長の思いと数字や接続詞を意識しながら与件を読み進めていく

(マーキング方法については最後に少しだけ触れます)

設問と段落の対応づけも同時に行っていく

〜〜ここまでを20分で終わらせる〜〜

与件文を読み終わったらその後は

1問目標10分 平均12分(どんなに時間かかっても15分)で解いていく

5問なら12分×5問で60分です

【21〜32分】:1問目を解く

与件文の線を引いた部分を見ながらその場で文章を組み立てて、

5分くらいで解答骨子とは呼べないメモを作り、残り5分で書き切る

これを全問に対して行っていく

【33〜44分】:2問目を解く

【45〜56分】:3問目を解く

【57〜68分】:4問目を解く

【69〜80分】:5問目を解く

こうやってhotmanは1問ずつ設問を解いていっていたわけです

多分試験中周りの受験生はびっくりしたことと思います

なぜなら大体の人が40分経ってから記載する答案用紙に

開始20数分後に猛烈な勢いで書き出す奴がいたわけですから・・・

では・・・なぜhotmanはこのような解法になってしまったのでしょうか?

その辺りの試行錯誤の経緯を見て行きましょう。

解法確立までの経緯

1次試験終了時のhotmanのスペック

・2〜3ヶ月の間、週に1回のペースで100字トレーニングをやっている

⇨100字にまとめるしんどさは理解している

・2次試験の過去問は解いたことがない

⇨ふぞろいや全知全ノウは揃えていたが解いてはいない

・まとめシート流を読んで2次試験に対する大体の情報は持っている

⇨さちのひもけぶかいねことか最後のマスに句読点は入れてもOKとか半角は2文字で1文字とかとか

・一発合格道場を毎日読んでいた

⇨たまに12代目の方が書く2次試験のブログとか斜め読みしていた

2次試験に関してはこんな感じでした

多分みなさんとあまり変わらないような状況だったかと思います

<2次試験対策1週目>

1次試験終了後hotmanはこう考えました

とりあえずまとめシート流での解法を使って解いてみよう!!

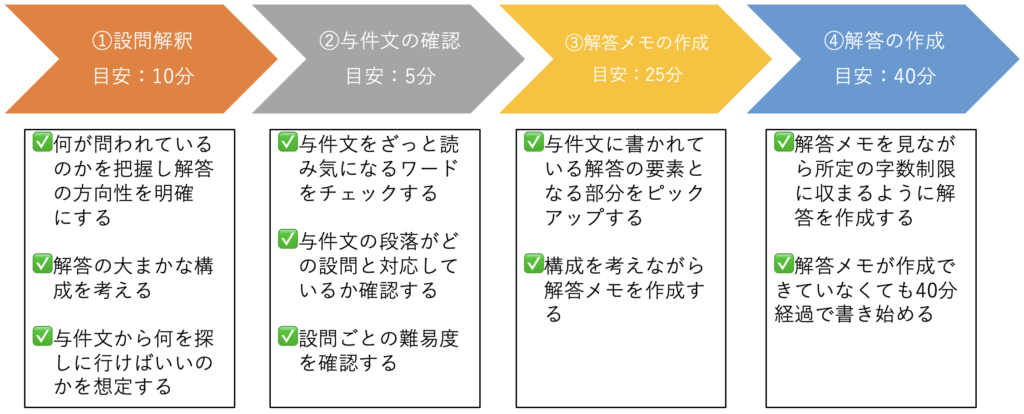

<参考>まとめシート流の解法は以下の通り

結果・・・

まとめシート流が全く自分にはあっていませんでした

理由は自分の特性が以下のようになっていたためです

hotmanの特性

・読むのはそこそこ早い

⇨与件とかさくさく読めてしまします

・書くのはめちゃくちゃ遅い(早く書くと字が読めなくなる)

⇨書くのが遅いと言うより丁寧に書かないと読めない・・・

残り40分から書き始めても全然間に合わない(間に合う気配が微塵もない)

・複数の問題を同時に考えることが苦手(目の前の問題に集中したい)

⇨目の前のことに全力投球してきた自分はマルチタスクが苦手です

骨子をどれだけうまく作っても解答欄へ書き始める時になぜそのような骨子を作ったかが忘却の彼方へ行っている

しかし当時の自分は

みんなこれで解いてるんだからパクってカスタマイズすれば大丈夫!!

と盲目的に思い込み、ひたすらまとめシート流のカスタマイズ(時間の微調整)を行っていました

(いくら書き始める時間を調整しても、骨子の作成粒度(荒さ)を微調整しても根本のところで合っていないので合うわけがありません)

そんな中たまたま引っ越し等で忙しく80分の演習時間を確保できない日がありました

80分の演習時間が確保できなかったために自分は1問だけ解くことにしました

このたまたま実施した1問だけ解くという行為が後に解法を一気に変える転機となりました

時間がないけどとりあえず1問だけ過去問解こう

設問読んで・・・与件マークして・・・

解答骨子作って・・・解答を記入して・・・ん??

何かめちゃくちゃやりやすい!!!

そうです

この時に初めて「骨子作成⇨即解答記入」を体験したのです

コレだ!!!

コレなら骨子作っても内容忘れないし、解答も記入できる

1問ずつ骨子作ったら即解答を記入すればいいんだ!!

なぜ今までこんな単純なことに気づかなかったんだろう・・・

それまでまとめシート流の解法こそ全てだと信じてやまなかった自分にとって

これは天啓とも言うべき気づきでした

この時すでに9月も末、10月に差し掛かろうとしていました(1次試験から5週が経過)

そこまで一生懸命やってきたまとめシート流の解法を捨てる勇気が必要でした

まとめシート流がうまくいかないんだから一旦このやり方でやってみよう

それで合わないならまたまとめシート流に戻ればいい!!

結果としては

この骨子作成⇨解答記入が自分にどハマりしてくれて

そこから一気に80分以内に安定して解答することができるようになり

解答に気が向くようになり点数も安定していきました

こういった経緯で一問ずつ解くという変な解法が誕生したわけです。

hotman流解法のメリットとデメリット

この解法のメリットとデメリットを紹介します

<メリット>

・書くのが遅くても80分以内に解くことができる

・難易度の高い問題があってもフレキシブルに対応が可能

・事故への対応ができる(しやすい)

・複数の問題を同時に考えなくてよい

・圧倒的な精神的安心感(多くの人が書き始める開始40分には2問目が解き終わるくらい)

<デメリット>

・各設問毎の一貫性が損なわれる(ことが多い)

・もれなくダブりなく(MECE)がかなり難しい

・書き直しが発生しやすい

これらのデメリットも理解した上で自分は一問ずつ解いていく解法を選択しました

結果として自分はこの解法を用いたことで合格できたと思っています

昨年の2次試験でのことです

事例Ⅱは4問構成だったので1問12分ペースで解いたら70分で解き終わり、残り10分は見直しができました⇨結果69点

事例Ⅲは途中で解答欄間違える&設問要求を解釈し間違える大事故が発生し、残り25分くらいのタイミングで1問目以外を白紙に戻す決断をしましたが

なんとか全部の設問を埋め切ることができました⇨結果55点

この解法は「不測の事態への対応能力の高さ」が一番のメリットだと思います。

もしまとめシート流の解法が合わず今も解法の確立に頭を抱えている方がいらっしゃいましたら是非一度お試しいただければと思います。

マーキングについて

最後は実はめちゃくちゃ重要なマーキングについてです

まずはマーキングに使用していた文房具です

自分がマーキングに使っていた文房具はこちらの記事に書かれているのですが

再度詳細を説明いたします

自分がマーキングするための文房具に求めていたものは以下のものです

マーキングするための文房具に求めていたもの

・キャップを外したり付けたりしないもの

・色変えがスムーズにできるもの

・線を引く速度が読む速度と同じもの⇦一番重要

上記の条件もいきなりここに辿り着いた訳ではなく、解法の試行錯誤をやりつつ

文房具で補える問題点や課題を選定していった結果上記の条件となりました

(一時期は会社帰りに毎日のように文房具屋に寄って帰っていました)

そして辿り着いた最強の色ペンがこちらです

上記全ての条件を満たす素晴らしいボールペンです

※目線をほぼ動かすことなく選んでいる色がわかるため、樹脂部分が透明なものをおすすめします

続いてマーキング方法についてです

自分のマーキング方法についてはこちらの記事に書かれているのですが

再度詳細をご説明いたします

マーキングをしていた箇所と色

赤⇨強み、機会、成功体験、その他ポジティブなこと

青⇨弱み、脅威、その他ネガティブなこと

緑⇨社長の思い、数字、接続詞、成功体験等その他重要なこと

要するに自分は与件文を読む際はSWOT分析を行いながら読んでいる感じです

またSWOTに加えて「社長の思い」や「数字」「逆説」「成功体験・失敗体験」などなどをマーキングしながら読んでいました

マーキング時に特に重要視していたのが緑でマーキングしている部分です

これらはSWOT分析読みでは出てこない重要な部分です

赤、青、緑でのマーキングのおかげで解答構築時間の短縮を図ることができていました

最後に

いかがでしたでしょうか?

冒頭でもお伝えした通り決して万人受けする解法ではないのを自負しています

しかし、解法は人それぞれ

何が皆さんを開眼に至るきっかけとなるかわかりません

本日のブログが1人でも多くの受験生の方の参考になることを願っています

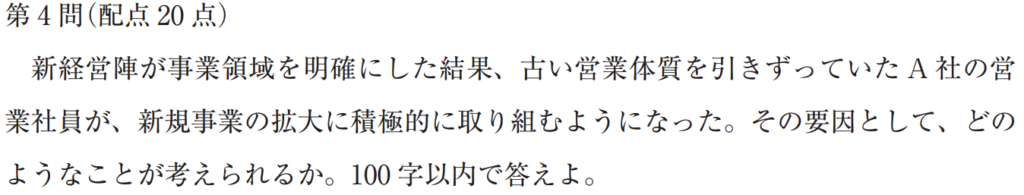

解答の進化〜hotmanの試験6週間前〜

今日は先日の道場セミナーで好評を博したコーナー「解答の進化」のアンケートの内容に「継続して試験まで見ていきたい」との意見が複数寄せられていました

と言う訳で皆さんと同じ試験6週間前47日前付近で昨年のhotmanは何を考え何をしていたかをお伝えします

それでは昨年の試験6週間前に行ってみましょう

2次試験47日前・・・2021年9月21日(火曜日)です

この日は引っ越しした直後で部屋の片付けに追われ、ほとんど勉強の時間は取れず

机もない中で(確かBBQ用の折りたたみの机を引っ張り出してきて)勉強していましたw

そんな状況の中で事例Ⅳの経営分析を解いて令和元年の事例Ⅰを解いていました

まさにこの日に時間が取れなくて上で説明した骨子作成⇨解答記入を体験しました

(ただ、まだこの段階ではこの方法で行くとは決断ができていませんでした)

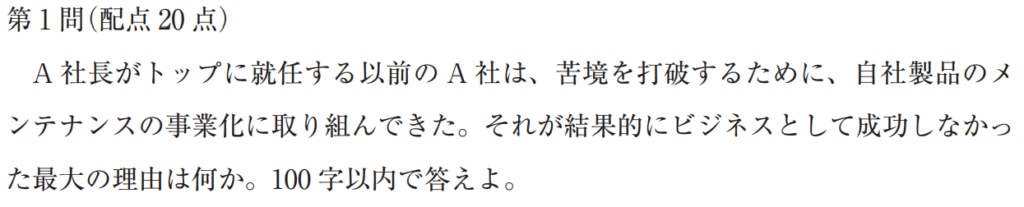

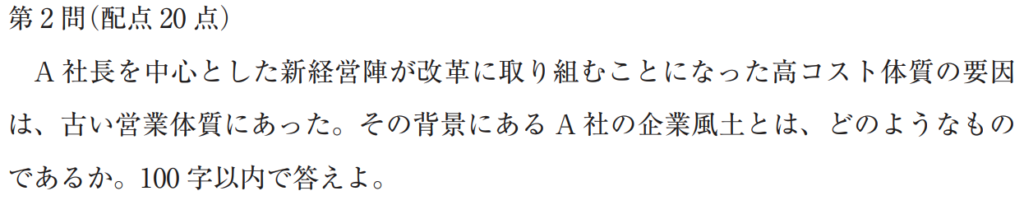

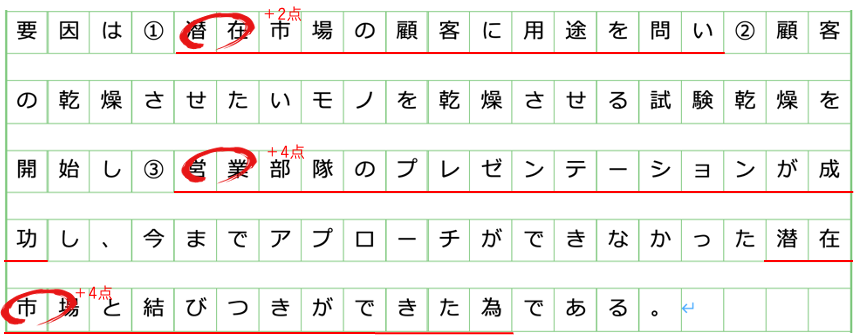

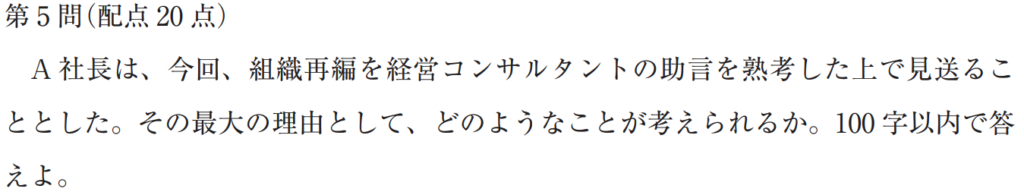

その日に複数回に分けて80分くらいで解いた令和元年事例Ⅰの解答が以下です

ふぞろい採点11点

最大の理由が聞かれている設問で①〜③で書くのはあえての作戦だと思いますが①と②が短く③が長いのでバランスが悪く見えます。

①と②は文章も短い為、因果が弱く理由になっていないです。

売上が落ちたことが書けていることは効果がかけているので良いです。

でも与件文の前半部分からしか参照できていないため多面性に欠ける印象です。

日本語の因果を意識して、多面的な解答を心がけてください。❗️

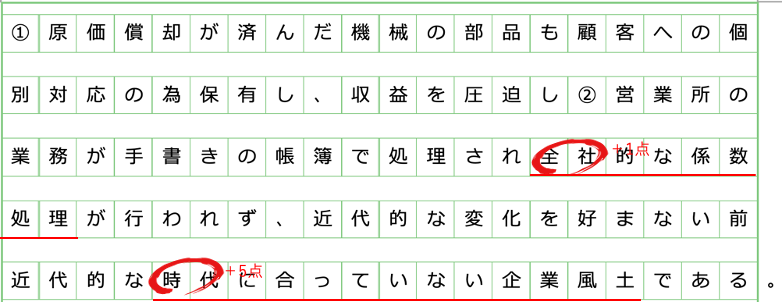

ふぞろい採点6点

締めを企業風土で終わらせてなんとか設問要求に沿った感じを出しているところは良いです。

しかしなぜそのような企業風土になったかの因果の因の部分がごっそりと抜け落ちています。

ここでは「参入障壁が高い」「補助金の支給」「過去は売上が数倍あった」「古参社員の存在」等の因の部分をしっかりと書いて

そして結果として前近代的な企業風土と書く方が自然ですね。

まだまだです!!やり直し!!

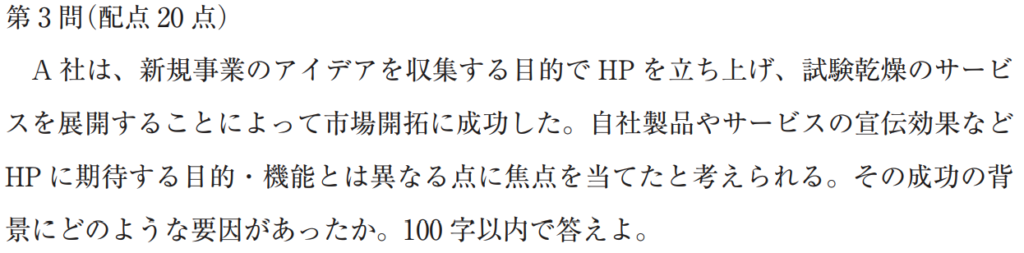

ふぞろい採点10点

要因は・・・の書き出しで3つの因を並列で記載し最終的な結果につなげられている部分は良いと思います

ただ、最後の部分に「以上により」等の記載があるとより良くなったかと思います

最後の締めは「販売チャネルの構築ができた為である」の終わり方だとより良かったですね

また②の顧客の〜〜の部分は与件からの抜き出しのせいで字数を無駄に消費しています

ここは「②顧客ニーズを捉えた製品開発とターゲット市場の絞り込みを実現し」にした方がより良いですね

苦肉の策で与件からの抜き出しは仕方ありませんが、やはりここはもう少し抽象的に記載するべきでしたね

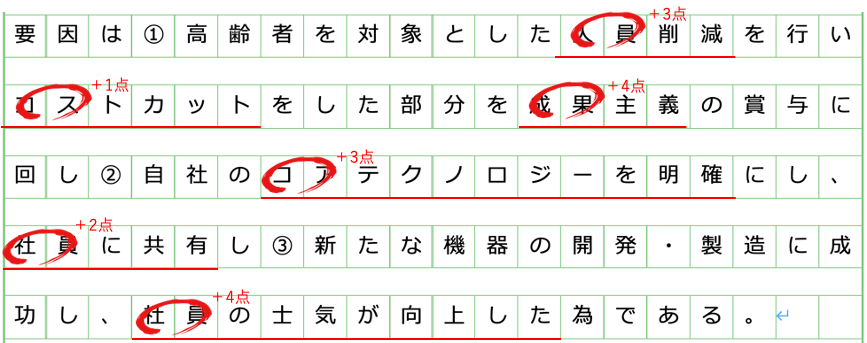

ふぞろい採点17点

要因を多面的に書けていて良い解答だと思います

因果もはっきりと対応づけされており、読みやすい日本語になっています

さらなる加点を狙うために③の新たな機器の開発・製造に成功し・・・の部分を

事業ドメイン・ビジョンの共有等にするとより良いかと思います

ふぞろい採点5点

理由はで書き出し、3つ書かれていて多面的に記載できているように見えます。

しかしふぞろい採点ではたったの5点

記載内容が具体的すぎることが要因だと思われます

②は「と言うことは??」と言い換えると

社長のリーダーシップ、迅速な意思決定が必要な為と表現でき

③は一体感の喪失、モラールの低下と言い換えることができます

それぞれ具体的に書き過ぎていると感じたら「と言うことは?」と自問して抽象度を上げてみましょう!!

合計点49点

全然ダメダメですね

これではお世辞にも合格するとは言えません・・・

しかしここから解法を変え、点数を安定させ、結果として2次試験は一発で合格することができました

今できていない方もまだまだこれからです

ここからの過ごし方で結果は変わります

これからできるようになればいいんです!!

今日の時点で上記の解答より書けている方は自信を持っていただいて良いと思います!!

頑張って下さい!!

それでは今日も最後はやる気の出る曲で終わりにしたいと思います

アーティスト:SEAMO

曲名:My ANSWER

今出来なくても 焦らないで 慌てないで

君のマイペースで自分信じてゆっくりいけばいい

明日のブログは・・・お楽しみに

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

いつも読ませていただいております。貴重な情報ありがとうございます。

私は、今回で4回目の受験になります。

ここにきて、だいぶ模範解答に近い回答が書けるようになってきたかなという状況ではありますが、自分の書いた回答と模範解答やふぞろいの回答を、よ~く、よ~く、注意して比較すると、核心から少しずれているといったところもあります。

しかし、フワッとした感じでは、似通っており、必要なワードも取り込めているといった感じです。

自分の回答が何点取れており、毎回、相対的に上位何位に入っているかを知ることができればよいのですが、、、、、

そこで質問ですが、60点を取ればいいという回答とはどのレベルなのでしょうか?

残り一か月で、その核心をつく回答を書くための訓練をするべきか、それとも、60点を目指すための訓練をするべきなのか、悩みます。

核心を突こうとすればするほど、ちょっとのズレが大きなずれに繋がりますよね、、、、

ちょっと、変な悩みを持ってしまっていますかね、、、、

何かアドバイスいただければ幸いです

ぺっぺさん

コメントありがとうございます。

実際の採点基準や模範解答が公表されませんのであくまで私見ですが、

60点を取る解答というのはふぞろいでいうところのA答案とB答案の間くらいかと思います

ご自身で書かれた答案とふぞろい等と比較した結果よ〜く見ないとわからないレベルでの誤差しかないのでしたら

既にかなり高いレベルにまで達していると思われます

そんな中で残り一ヶ月で意識された方が良いと思うことは「今書けている核心をつく解答を安定的に書ける様にすること」かと思います

自分は同じ年度の試験を複数回解いた時は前回解答した答案と今回解答した答案を見比べて同じ様に書けているか?

前回ミスったところが今回はミスしていないか等を見比べて、ミスノートに書き込んでいっていました

自分の場合は昨年の試験一ヶ月を切ったタイミングで

過去問演習時はふぞろい採点80点〜90点+勉強会での指摘がない状態を目標に演習を行なっていました

模範解答が公表されていないために、ふぞろいでの採点と参加していた勉強会での客観的な意見しか縋るものがありませんでした

特に勉強会では受験生同士の解答の比較により全体で何%くらいにいるかを確認することができました

そして実際の試験当日はふぞろいでのA答案を目指して最悪B答案が書ければOKとの目標設定をして試験に臨みました

極度の緊張感とプレッシャーの中での試験で一番重要していたのは普段通りの実力の発揮です

このコメントをいただいたブログとは別の記事になってしまいますが

本日のブログで試験本番でいつも通りの実力を発揮するための学習方法について書かせていただきました

もしよろしければそちらもご確認いただき、是非参考にしていただければ幸いです。

後40日ちょっとです。頑張ってください!応援しています。

hotmanさん

アドバイスくださりありがとうございます

なるほど。 80~90点を目指して過去問を繰り返す。というのはいいアイデアですね。 やってみます。 ありがとうございます