「事例攻略のセオリー」に学ぶ2次試験の心構えと本質 by どらごん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

春セミナーについて

まずは春セミナーについて。

4月16日開催の春セミナーは満員御礼!ありがとうございました!

17時30分開始予定の懇親会はお席に若干の余裕がありますので、受験に向けて少しでも情報を収集したい方、道場メンバーや同期受験生と交流してモチベーションを高めたい方はぜひご参加ください!

参加ご希望の方はこちらのフォームよりお申し込みお待ちしております!

どうも、どらごんです。

春になってコタツを片付けたら少し寒くなってきました。

今回は2次試験について、しかも前回と同じく書籍に関する記事です。

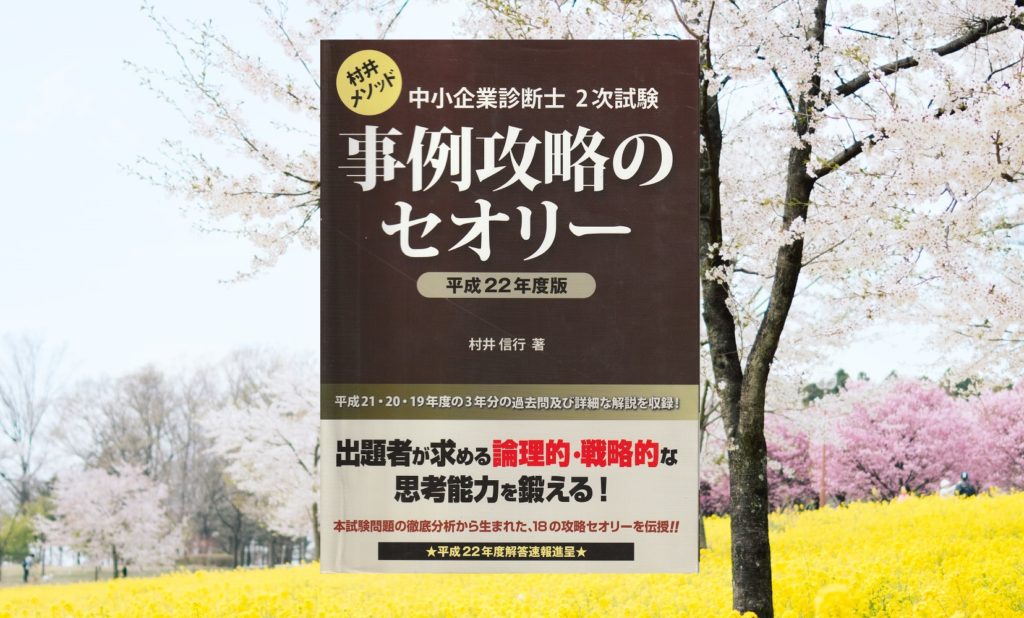

書籍の名前は『事例攻略のセオリー』(DAI-X出版社)。独学者向け2次試験対策の名著です。

1次試験勉強中の方は2次試験の概要を把握する「心構え」的な位置付けで、2次試験勉強中の方は2次試験の「本質」をあらためて確認するという意味でお役にたてれば幸いです。

はじめに

『事例攻略のセオリー』は2002年に初版が発行されました。著者は中小企業診断士で経営コンサルタントの村井信行先生です。当書籍はその性格上、毎年改定されなければならないのですが、残念ながら2011年版を最後に村井先生がお亡くなりになられました。

その後、別の方が意志を継いで改定されましたが2014年版の発行が最後となりました。中古本市場では希少価値が高くなっています。

絶版となって7年が経ったため書店に並ぶことはなく、電子書籍もありません。AmazonやGoogleブックスでプレビューすることもできません。

そこで本記事では『事例攻略のセオリー』の記載内容を引用しつつ2次試験の本質や心構えについて考えていきたいと思います。

2次試験の出題目的

公式の試験案内によると中小企業診断士試験の目的は、

- 1次試験:中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とする

- 2次試験:中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする

とされています。

その上で『事例攻略のセオリー』では以下の2点を「2次試験の出題目的」と記しています。

- 経営コンサルタントの実務能力としての応用能力を検定すること

- 経営コンサルタントの実務能力としての思考プロセスを検定すること

2次試験は「受験者が経営コンサルタントの実務能力を有するかどうかを判定するための試験」と解釈しています。

これらの出題目的は受験者に求められる能力にも繋がるので、試験に臨むうえで十分理解しておく必要があると思います。

2次試験合格のために必要な能力

『事例攻略のセオリー』では以下の5つを「2次試験合格のために必要な能力」と記しています。

- 情報把握能力

- 基本的知識の応用能力

- 戦略的思考能力

- 問題解決能力

- 文章表現能力

以下、個別に解説します。

1.情報把握能力

「問題文の題意を正しく把握する能力」および「事例文から解答を考えるために必要な情報を読み取る能力」です。

解答を導くための情報は事例文の中に必ずあります。受験者にはその情報を見落とさず、適切に読み取る能力が問われます。

2.基本的知識の応用能力

「1次試験科目で学習した基本的知識を応用して事例に対応した解答を考える能力」です。

2次試験では、原則的に1次試験科目で学んだ基本的知識の範囲を超えるような専門性の高い知識を必要としません。事例問題を解くためには、与件に示された事例企業などに関する情報と1次試験科目で学んだ基本的知識だけで十分です。

3.戦略的思考能力

「事例企業を取り巻く経営環境を分析して、競争優位性のある戦略を立案する能力」です。

以下の2つの能力に分類されます。

- 「環境分析能力」事例企業を取り巻く経営環境の分析(SWOT分析)を行い当該企業が保有する強み(競争優位の源泉)を識別する能力

- 「戦略立案能力」事例企業が今後とるべき戦略(競争優位性の高い戦略)を立案する能力

4.問題解決能力

「事例企業における問題点やその原因を指摘し、実効性のある改善策を提案する能力」です。

以下の3つの能力に分類されます。

- 「問題分析能力」事例企業における経営上の問題点を把握し、その問題点の根本原因を明確にする能力

- 「影響分析能力」事例企業が現在採用している施策が及ぼす影響(問題、メリット・デメリット、期待効果など)を類推する能力

- 「改善提案能力」事例企業に実効性のある改善策(解決策・対策、留意点など)を提案する能力

5.文章表現能力

「採点者にわかりやすく、説得力のある文章を書く能力」です。

以上の5つです。

私も2次試験の勉強ではこれら5つの能力向上を意識して取り組んでいました。そしてこれらの能力は実務補習でも問われましたし、今後の診断士活動でも必要になってくることでしょう。

1次試験勉強中の方も、将来的に上記の能力が問われることを意識しておいたほうがよいと思います。

2次試験合格のための9カ条

『事例攻略のセオリー』では以下を「2次試験合格のための9カ条」と記しています。

- 事例Ⅰ~Ⅲは過去問を徹底的にやりこむべし

- 事例Ⅳは基本的知識を再確認するとともに、応用力を高めよ

- 筆記試験は競争試験であることを認識せよ

- 知識の暗記に走らず、論理的な思考能力を磨け

- ひとつひとつの事例問題を深く考えよ

- ラインマーカーを有効に使え

- 紙に書いて考えよ

- 早く解答を書くには、思考スピードを速めよ

- 文章力を磨け

以下、個別に解説します。

1.事例Ⅰ~Ⅲは過去問を徹底的にやりこむべし

事例Ⅰ~Ⅲを攻略するには、過去問を徹底的に分析して戦略的思考能力と問題解決能力に磨きをかけるべきです。独学だった私は『事例攻略のセオリー』や『ふぞろい』にかじりついて過去問のみをやり込みました。

2.事例Ⅳは基本的知識を再確認するとともに、応用力を高めよ

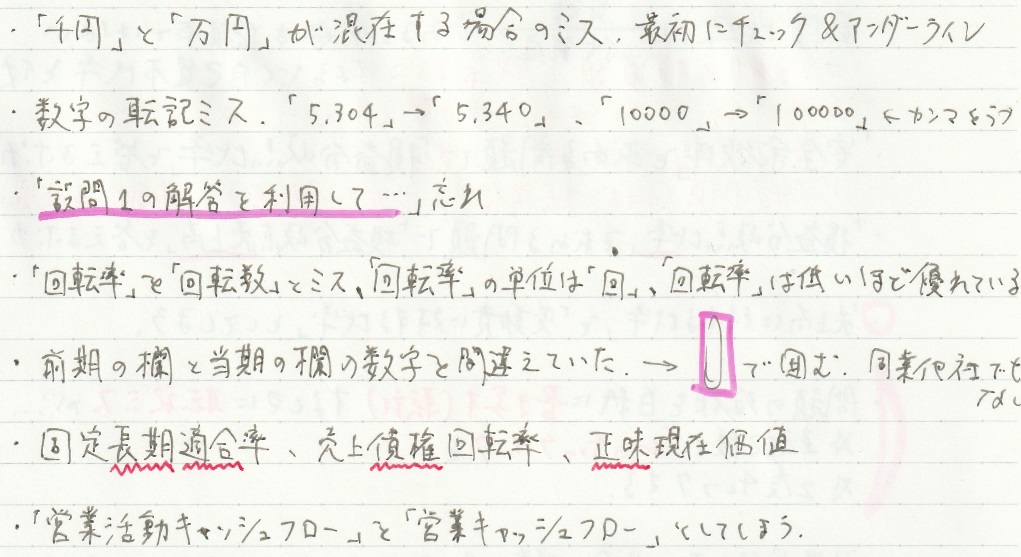

事例Ⅳでは、財務・会計の基本的知識を再確認することと、計算問題集などを活用して徹底的に応用力を高める学習が必要です。

必ず問題を実際に計算してみて(実際に手を動かして)、自分自身が計算ミスをしそうな箇所をつぶしていく学習を徹底することが効果的です。その際には計算手順や計算ミス防止のコツをサブノートする地道な学習をお勧めします。そのサブノートこそが事例Ⅳ攻略の武器となります。

3.筆記試験は競争試験であることを認識せよ

2次試験は実質的に競争試験であるという認識を持って、受験者の上位20%に入ることを学習上の目標にしましょう。1次試験と同じ意識で「1科目あたり平均60点取ればよい」と考えてはいけません。

4.知識の暗記に走らず、論理的な思考能力を磨け

事例問題の解答に必要とする事例企業の特性や業界事情などに関する情報は、事例文や問題文に必ず記されています。事例問題を解くための情報はそれだけで十分です。

論理的思考能力は、事例に対して常に論理的に解答を考える姿勢で取り組むこと、また、論理的なアウトプット学習の繰り返しによって身につきます。

5.ひとつひとつの事例問題を深く考えよ

事例問題の事例文には無駄な文章が1つもありません。一見何気なく書かれておりつい見逃しがちな一文も実は問題の解答を導くために重要な情報です。

6.ラインマーカーを有効に使え

2次試験では、事例文から解答を論理的に思考するための情報を読み取る能力(情報把握能力)が重要なカギを握ります。

各問題を導く際に着眼すべき与件がひと目でわかるようにマーカーを使うべきです。たとえば、第1問を解くために着眼すべき与件はイエロー、第2問はピンク、第3問はブルーといったように各問題を導く際に踏まえるべき与件別に色分けしてチェックする手法です。

SWOT分析(強み・弱みなど)や課題ごとにマーカーを使う手法もありますが、最近の出題傾向は強み・弱みなどが複雑に絡み合っており単純化できないのでは、と思います。

この辺りの解法については、また別の記事で紹介したいなと思います。

7.紙に書いて考えよ

頭の中だけで解答を考えると思考上の誤りが生じやすいです。紙に書いて考えると、つい曖昧になりがちな思考をはっきりさせることができます。

8.早く解答を書くには、思考スピードを速めよ

論理的思考能力を高めることこそが解答スピードを速める近道です。

『事例攻略のセオリー』に記されている学習ステップは下表のとおりです。

私の場合は1次試験終了後の1カ月でステップ1を終え、その後のステップ2で解答スピードを速める学習に注力しました。

9.文章力を磨け

文章表現能力は、中小企業診断士を目指す人にとって必須のスキルです。文章表現の基本をおさらいし、よく練られた文章に学んで文章力を高めましょう。

1次試験勉強中の方は、先日、hotmanが紹介した100字トレーニングも有効です。いろいろと付加効果もあっておススメです。

以上、9つとも重要です。まさに金言です。幾年経っても言葉の重みを失わないです。

事例問題攻略のセオリー

『事例攻略のセオリー』ではこの後、より実践的な以下の章へと続きます。

- 過去問の出題傾向分析

- 事例問題を解く手順と留意点

- 事例問題攻略のセオリー

最後の「事例問題攻略のセオリー」が当書籍のメインの章であり、18つのセオリーが記載されています。

書籍ではひとつひとつのセオリーについて、過去問による事例を交えて詳細に説明されています。

ここまでの内容で『事例攻略のセオリー』に興味を持たれた方、より詳しく知りたい方は各自で入手して内容をご確認ください。(入手は何年度版の書籍でも構わないと思います)

最後に

2次試験の本質に迫っている道場記事を紹介します。2次試験勉強を開始している方向けの記事だと思います。ぜひご覧ください。

2本とも「開眼」をポイントとしています。(私は果たして開眼していたのか…)

アイキャッチ画像やタイトルも素敵です。元ネタは「海岸で若い二人が恋をする物語♪」ですね。

と、ここまで書いていて何ですが、結局私は『事例攻略のセオリー』に書かれているセオリーは部分的にしか活用しなかったです。解法も当書籍の内容を参考にしつつ自分オリジナルのものに落ち着きました。いつでもどんなときでも「パクってカスタマイズ」です。

ただ私は独学ではありましたが『事例攻略のセオリー』から、そして村井先生から中小企業診断士になるために必要なとても大事な何かを学びました。

そしてその何かは私の心の奥底に今でも宿っています。

初版から今年で20年経ちましたが名著というのはいつまでも色褪せることがありません。

最後に、『事例攻略のセオリー』の「まえがき」に記されている村井先生の言葉を引用して終わりたいと思います。

「2次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力と思考プロセスを検定するための試験である。」

2次試験を受験予定の学習者の人たちには、この試験科目の真の意味を理解してほしい。

うわべだけの理解でなく、本当の意味を。

そのうえで、中小企業診断士となるのに必要な論理的思考能力を鍛える学習を徹底的に行い、試験にできるだけ短期間で合格してほしい。

私は次の思いを込めて本書を書いた。

みんなが合格してほしい。

はじめての人も短期間で合格してほしい。

ルールやセオリーに沿って最適解を考え続けてほしい。

すきなこと(中小企業診断士、経営コンサルタント)を仕事にしたいのならきちんと気がすむまで徹底的に学習しよう。

明日はまよです。お楽しみに。

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

どらこんさんの記事が後押しとなって、h25版ですがポチっちゃいました!!

友人も持っていて高評価だったものの…値段が高すぎて26年版が買えなかったのは残念ですが、一年位のないようならセオリーは変わらないかなって。またいい情報あったらシェアお願いします!

というかいつも有益な情報をまとめてくださっていてありがとうございます

まるさん、コメントありがとうございます。

また、事例攻略のセオリーをお買い上げいただきありがとうございます?

どの年度も変わらないと思いますよ。私は平成22年度版を今でも大事に持っています。

当然古本(メルカリ)で買ったのですが、歴代の使用者の思いが詰まっています。

まずは第2章、第4章、第5章を読み込んで、頭にしみこませてください。

そして掲載されている年度の数事例を解き、第6章の解説を見て、事例を解くノウハウを吸収してください。

ノウハウを吸収した後、平成25年度以降の問題はやはり「ふぞろい」に頼るしかないかなと思います。

数年でもいいのでセオリーをベースに解いてみて、ふぞろい採点し、力試ししてください。

セオリーも絶対ではありません。全部を忠実に適用しようとすると柔軟性が失われます。

この考え良さそうだなという部分を採用してください。

まるさん、頑張ってください。応援しています。