【企業経営論】イメージで覚える多面評価(360°評価) byリット

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

さあ、一次試験まで秒読みとなってきました。

そんな今日、個人的にそろそろまた出るんじゃないかな?と思っている論点を解説させていただきます!

という訳で、今日は企業経営論から

『多面評価(360°評価)をお届けするよ!

時間のない人も多いと思うので今日はホントにあっさり目に!

本日の記事はこんな人におススメ!

・評価制度について出題されそうな論点を押さえておきたい

・自社の評価制度に不満を持っている

※13代目YOSHIHIKOの企業経営論道場記事まとめと一緒にご確認いただくと効果倍増です!

※企業経営論対策には、13代目さろのリーダーシップ論とも合わせてご覧ください♪

多面評価(360°評価)って何?

最近は導入される企業も増えていると評判の、この「多面評価(360°評価)」。

でも説明できる人はまだ少ないんじゃないかな?って思います。

字面からなんとなく分かっちゃうけど、

だからこそあんまり気にせずに本番を迎えちゃいそうな論点だよね。

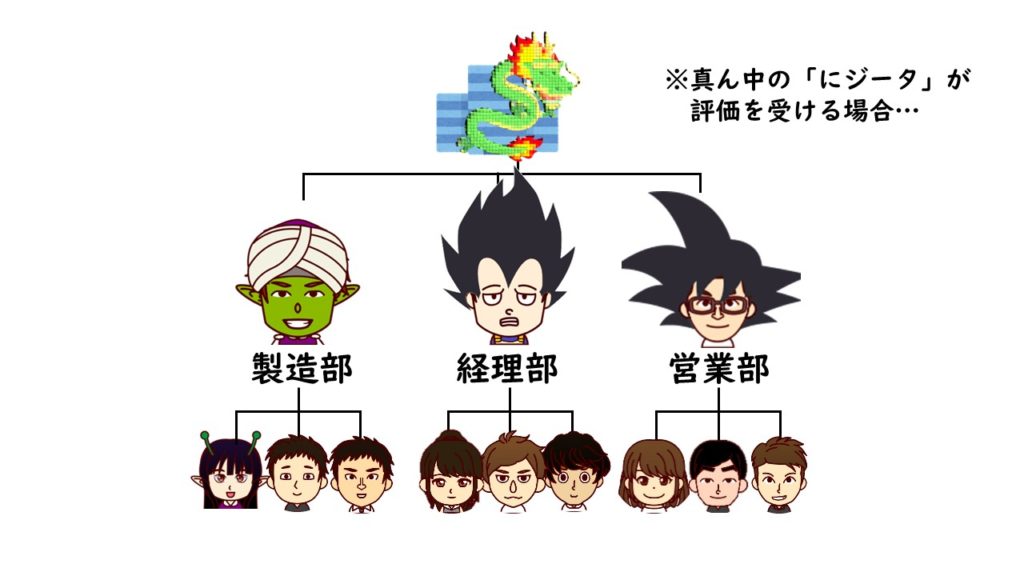

さて、今回のテーマとなる多面評価(360°評価)。

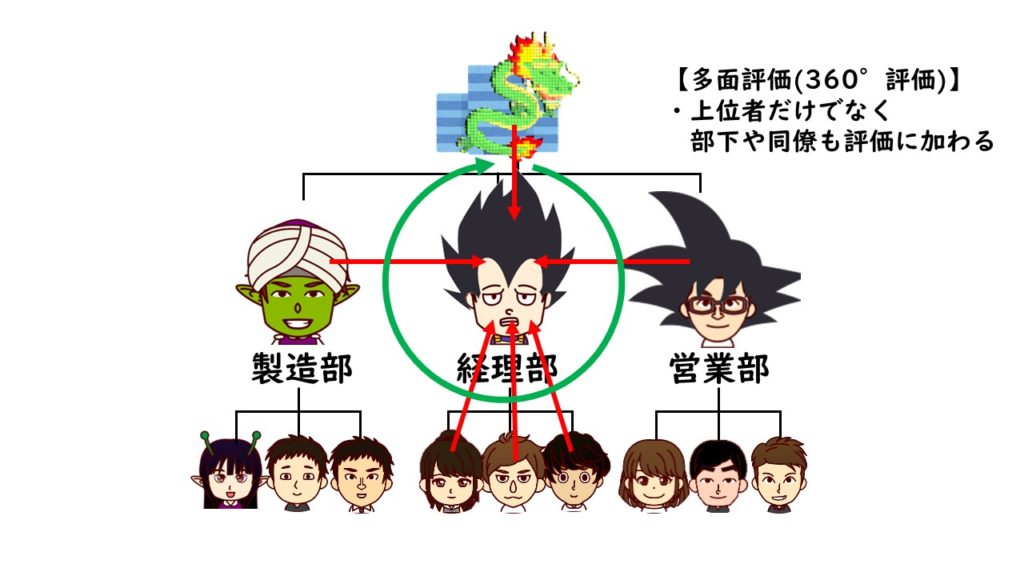

これを一言で表すと…こんな感じです。

基本的には文字通り「多面」=いろんな関係者、のイメージでOK!

ふーん。

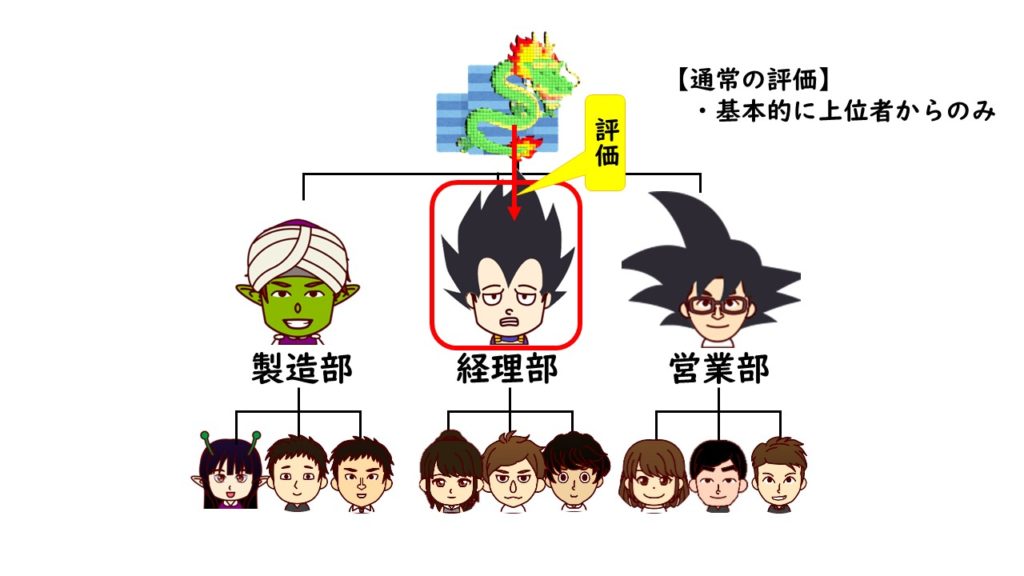

じゃあ、この多面評価って普通の評価と何が違うの?

文字だけで説明してもアレなので、イメージにしてみましょう!

※どこかで見たことがあるキャラが…

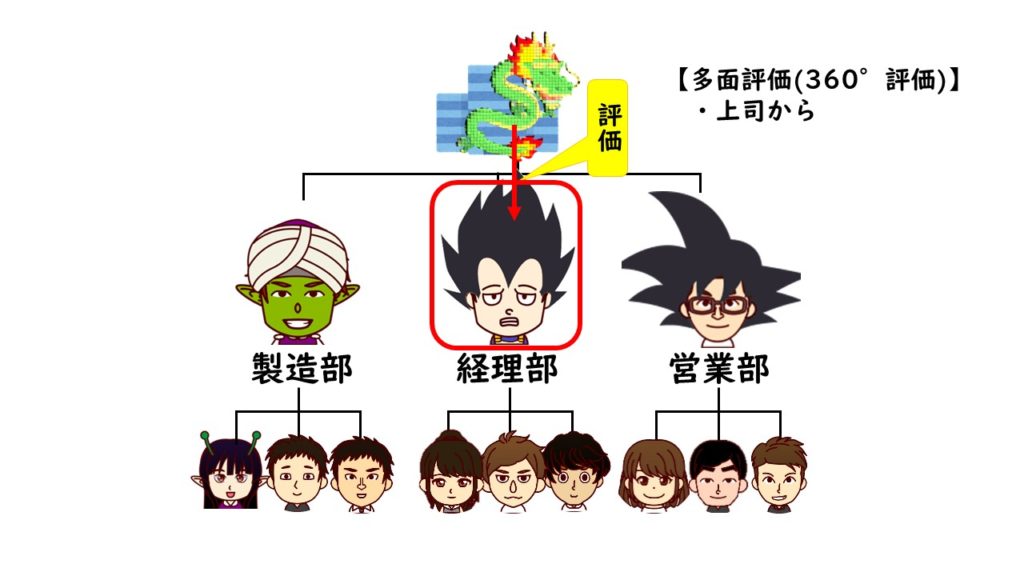

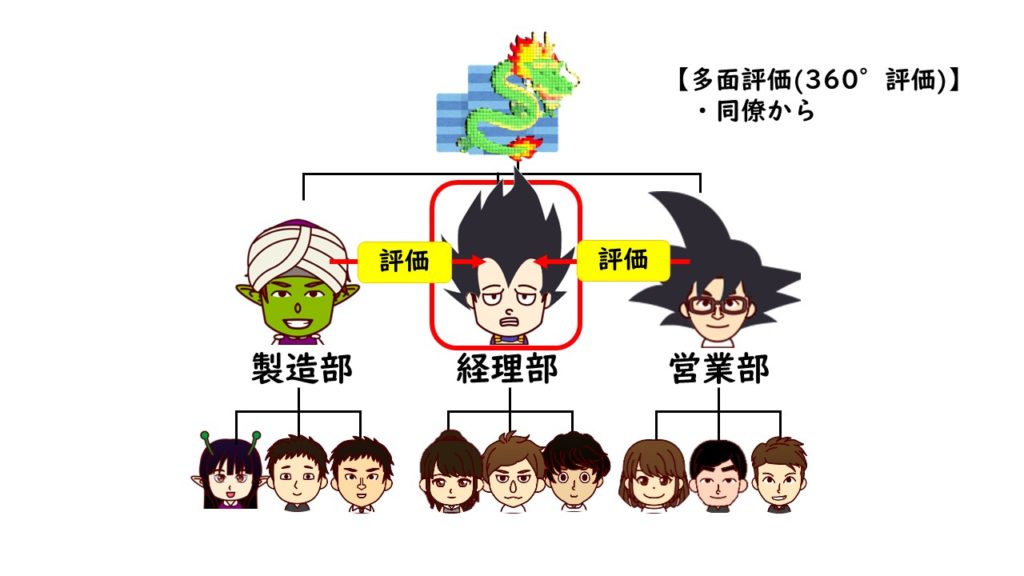

ザックリだけどイメージできたかな?

普通の評価は上からだけだけど、

上からも下からも横からも評価されるよ、ってことね。

今のところはそのイメージで大丈夫!

自分を中心にぐるっと一周回ってくるから「360°」ってことだね。

多面評価、360°評価を区別する人もいるけど、診断士試験ではほぼ同一と思って良いと思う。

今後、この多面評価(360°評価)の導入が進んできたら定義も変わるかもね。

今回の記事では同一のものとして扱いますのでよろしく!

多面評価(360°評価)のメリットとデメリット

上位者(上司)からだけでなく、部下からや同僚からも評価されるこのシステム。

当たり前ですが上司からだけの評価よりも手間もお金も掛かります。

じゃあなぜやるのかというと…当然メリットがあるからです。

次は多面評(360°評価)のメリットとデメリットについて確認しておきましょう。

一次試験で問われるとしたらこの部分だよ!

要チェックや!!

メリット

①客観的な評価が得られ、自己の成長につながる

評価者が単純に増えるわけなので、当然ながら上司からだけの時よりも客観性が向上するよね。

上司から見たら良い部下でも、部下から見たら…

っていうのは良くあるパターンだもんね。

本人としては部下のために厳しくしてても、部下がそう感じていないってことは多いんだよ。

なので、「自分がどう見られているか」を色んな方向から見れる多面評価は自分を客観視する切っ掛けにもなるんだ。

②コンピテンシー(行動特性)評価とシナジーが期待できる

メリットの2つ目としては多面評価(360°評価)と合わせて覚えておきたい「コンピテンシー評価」との相乗効果があるよね。

結果だけじゃなく業務遂行への姿勢や行動自体も評価するアレだね。

これについて詳しくは「さろ」が書いてくれるので記事を楽しみに待っててね!

コンピテンシー評価はとても良い方式だと思うんだけど、行動特性は普段の業務中に把握しきるのが難しいんだよね。

評価する上司だって、その人のことをずーっと見てるわけじゃないし。

なるほど。

だから多面評価で色んな視点で評価を受けることで、その人の「行動特性」を正確に把握しようってワケだね。

デメリットと留意点

①評価者の負担が増える →「育成」の要素も含まれることを周知し現場の理解を得ると共に、運用ルールを浸透させておく必要がある

ここは単純に、評価者が増えるわけなのでその分、時間が掛かっちゃうってこと。

評価をそれだけ多く「受ける」ことができるってことは…

自分もそれだけ「評価する」ってことだもんね。

フリー記述だけじゃなく、点数制度の併用とか工夫も必要になるね。

そうそう。だからこそ運用ルールの周知と、現場の理解が必要になるんだよ。

でないと、一回やって「ハイ、終わり」になっちゃう。

取組としてはすごくいいんだけどね。

その人のことを良く見てないと評価なんて出来ないし、注視することで「評価者」、つまり上司側の視点を得る切っ掛けにもなるし。

②伝え方次第で逆効果になる場合がある → 評価者への教育を行い、配慮のある伝え方を周知する

これはぶっちゃけてしまうと、個人攻撃に使われる可能性があるってこと。

例えばこんな上司がいたとして…

今日も部下をしっかり指導してやないとな…

この会社は優しい人が多いから、俺が厳しく指導して早く一人前にしてやらないと…!

……… 中略 …………

ちゃんとメモを取れ!

どうやってメモしてるんだ?こんな書き方じゃ見返した時に二通りの解釈ができるだろ!

……… 中略 …………

経理は数字だけを扱ってるんじゃない!

もっと現場の知識をにじませて来い!

……… 中略 …………

えらいところへ来てしまった。

この人めっちゃ怖え…

いつも怒られ続けて悔しいな…

そういえば会社が、多面評価(360°評価)を導入するって言ってたな。

アイツの評価、多少盛って書きまくってやろう!

「毎日小さなことでもすぐ怒鳴ってくる」

「1日に10回はにじませ法を激推ししてくる」

「声が大きくて威圧的なので話しかけるのが怖い」

※実際の「にに」とは一切関係ありません

にジータ君、パワハラ気質があるのかな。

期待してたけど、降格も視野に入れて今後の人事を考えないと…

部下のため思ってやってたのに…

まあ、こんな単純なパターンは逆にレアだと思いますが、日ごろの仕返しで悪口を書く人もいるんですよね。

あとは、何人かで共謀してハメるってことも出来なくはない。

評価って主観になりがちだしね。

一定のルールをもって評価を行えるように、評価者教育も並行して行う必要があるってことね。

そうそう。

あとは、現場への理解も深めておかないとね。

「自分たちの成長のためになるんですよ」ってことを理解してもらうことで、現場の協力が得られるから。

こういう評価への取り組みって一回だと意味が無くて、何度も繰り返し実践していくことでようやく成果が出てくる。

何事もそうだけど、会社の仕組みって現場の協力が無いと上手く機能しないし。

色々工夫も必要だけどメリットも大きい多面評価(360°評価)ってことだね。

ここまでで、大体を理解いただけたかなと思うので、ここからは実践編として一次試験での出題例を見ていこう!

一次試験出題例

360 度評価は、上司が部下を評価するだけではなく、自分を取り囲む先輩や同僚、部下、場合によっては関係先の部署や取引先などの、さまざまな関係の人達から評価を受ける手法である。

また、多様な評価を被評価者にフィードバックすることによる効果も期待されている。360 度評価の効果として、最も不適切なものはどれか。

ア:顧客や取引先が評価者となった場合には、被評価者の顧客志向が高まる。

イ:異なった評価を見ることによって、評価者を訓練する機会を提供する。

ウ:上司と部下のコミュニケーションの活性化が図られる。

エ:中立的な評価を行うことができる評価者を選抜することができる。

オ:普段の業務では得られない、さまざまな情報を入手できる。

※出典:https://www.j-smeca.jp/attach/test/shikenmondai/1ji2016/c1ji2016.pdf

答えは「きなお」の後で!

それでは答えの発表です!

不適切なものは「エ」ですね。

正解できたかな?

それじゃ、各選択肢を見ていこう

ア:顧客や取引先が評価者となった場合には、被評価者の顧客志向が高まる。

→適切。

※多面評価は顧客や取引先も評価者になる可能性があります。

イ:異なった評価を見ることによって、評価者を訓練する機会を提供する。

→適切。

※同一人物への自分の評価と他者の評価、あるいは自分への複数名からの評価を見ることで「評価者」としての成長が期待できます。

ウ:上司と部下のコミュニケーションの活性化が図られる。

→適切。

※評価をするために上司と部下がお互いに目を向ける機会が増え、交流が発生しやすくなります。

エ:中立的な評価を行うことができる評価者を選抜することができる。

→不適切。

※評価者の選抜が目的ではありません。

オ:普段の業務では得られない、さまざまな情報を入手できる。

→適切。

※コンピテンシー(行動特性)や人間関係など業務で見えない情報の入手も可能です。

いかがでしたか?

コロナ禍でリモートが増え、会社が人間関係を把握することが難しくなってきました。

なので、このタイミングで多面評価(360°評価)が見直されてきています。

交流促進と業務外の人間関係の把握を期待して、ってことですね。

なので、またそろそろこの論点が出題されるんじゃないかなーって。

もし出題されたらバッチリ得点GETしていってくださいね♪

まとめ

最後にまとめを!

【目的】

・人材の育成につながる気づきを得る。

【概要】

・上司からだけでなく同僚や部下、場合によっては取引先まで含めた様々な関係者が評価者となる。

【メリット】

①客観的な評価が得られ、自己の成長につながる

②コンピテンシー(行動特性)評価とシナジーが期待できる

【デメリットと留意点】

①評価者の負担が増える

→「育成」の要素も含まれることを周知し現場の理解を得ると共に、運用ルールを浸透させておく必要がある

②伝え方次第で逆効果になる場合がある

→ 評価者への教育を行い、配慮のある伝え方を周知する

明日は西の熱血!🔥hotman🔥

一次試験の超直前期、やる気をフルスロットル!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)