直前対策10点上がるリレー番外編【経済学・経済政策】国民経済計算ひとまとめ by にに

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!ににです。

1次試験まではあと6週間。いよいよ超直前期ともいえる時期になってきました。学習は順調に進んでいますか?

今日は、LECの1次ファイナル全国模試1日目の開催日です。学習計画に沿って受験されるかたもいらっしゃるかと思います。

そんなあなた、もし6月25日の朝にこのページを開いてくださっている場合は、この記事ではなくこっちを見てください!貴重な模試の時間を徹底的にしゃぶりつくすための方法を紹介しています。今日明日の貴重な2日間、有効に使ってくださいね。

はじめに

さて少し前に、「直前対策10点上がるリレー」として、1次試験の得点アップに直結する記事を道場13代目全員でお届けしました。まだご覧になっていないかたは、こちらからご確認くださいませ。

全部読めば120点アップする、かもしれません。

しかし!鋭いあなたはお気づきかと思いますが、1次試験7科目のうち、「経済学・経済政策」だけ記事がなかったんです・・・。

道場はメンバーそれぞれが、自身がベストと思う内容を記事にしているため、基本的にはお互いに事前にバランスをとったりすることはありません。それが道場の特徴であり長所ではあるのですが、やっぱり1科目欠けているのは少し寂しい気もします。

なので、1人で勝手にシリーズを続行することにしました。

もちろんこれも事前に調整はしていません

というわけで、今日は「経済学・経済政策」の中から、「国民経済計算」のお話です。

ちなみに、「第1次試験案内」の「試験科目設置の目的と内容」によると、この国民経済計算は、1次試験の1日目の1科目目「経済学・経済政策」の出題分野の1行目に書いてあります。つまり、中小企業診断士の試験において最初に学ぶべきこととも言えるかもしれません。

実際、過去問を見てみると、毎年必ず第3問~第5問あたりで1問出題されています。

国民経済計算

出題のパターンでよくあるものの一つは、平成27年度第3問のようなパターンです。

国民経済計算の概念として、最も適切なものはどれか。

ア 国内純生産=国内総生産+固定資本減耗

平成27年度「経済学・経済政策」第3問

イ 国内総生産=雇用者報酬+営業余剰・混合所得+生産・輸入品に課される税-補助金

ウ 国内総生産=民間最終消費支出+政府最終消費支出+総固定資本形成+在庫品増加+財貨・サービスの純輸出

エ 国民総所得=雇用者報酬+海外からの所得の純受取

これが「国民経済計算」と言われているもので、一国の経済活動の状況を包括的に記録するものです。ニュースなどでもよく見聞きするGDP(国内総生産)は、その指標の中でも代表的なものの1つです。

GDP以外にも指標はたくさんあります。GNPやNDP、NIなどなど・・・。

私が受験生時代に使っていたテキストには、こう書いてあります。

GDPは「ある一定期間内にある国で生産されたすべての財やサービスの付加価値の合計」と定義されています。

とある通信講座のテキストより抜粋

GNP=GDP-海外への要素所得の支払+海外からの要素所得の受取

NDP・・・国内総生産(GDP)から固定資本減耗を減じたもの

NI・・・国民純生産(NNP)に補助金を加えて、間接税を減じたもの

・・・うん、まったく覚えられません。

いや、このテキストが悪いと言っているわけではなくて、ひとえに私の覚え方・思い出し方のクセによるものです。きっと“語呂合わせの魔術師”まんなら、忘れたくても忘れられないような語呂合わせを作ってくれることと思います。

それくらいサンドイッチ前やで

が、残念ながら私 にに にはそんな能力は備わっていないので、かわりに一目でわかる表を用意しました。

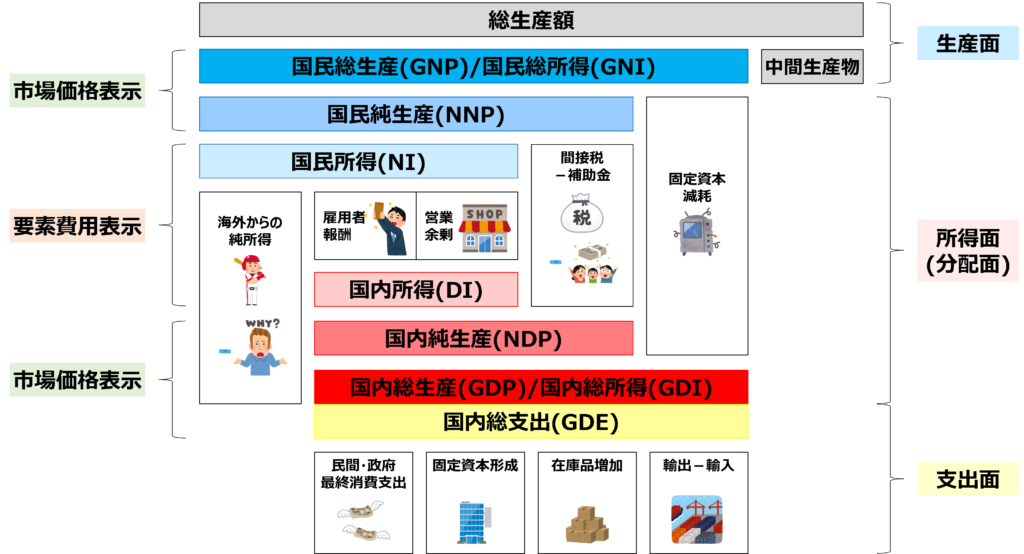

この表は、私が実際にファイナルペーパーに手書きしていたものを見やすくアップグレードしたもので、今日の記事のハイライトとなるものです。ではどうぞ!

以下、少しだけ説明しますね。

表の真ん中あたりにある白い5つの枠が、それぞれの指標に含まれる(含まれない)要素です。縦に見て、指標の枠と同じ列(上下)にあるものがその指標に含まれます。例えば、「国民総生産(GNP)/国民総所得(GNI)」には、5つの要素がすべて含まれます。

それぞれの段を横に見ていくと、その指標に含まれないものがわかります。「国民純生産(NNP)」には、固定資本減耗は含まれません。

そして、2つの段を見比べると、その差がわかるようになっています。国民所得(NI)は、国民純生産(NNP)から「間接税-補助金」を減じたもの、とわかります。

また、一番下の4つの白い枠は、国内総支出として見たときの内訳を表しています。

5つの要素

5つの要素は、それぞれ以下のような内容です。この中身が問われる可能性はそれほど高くないと思いますので、イラストのイメージくらいで覚えておけば十分です。

- 海外からの純所得

「純」は、プラスとマイナスを差し引きしたもの、という意味です。「海外からの純所得」の場合は、「海外からの所得-海外への所得」を表します。海外からの所得は、プロ野球選手のオオタニサンの年俸をイメージするとわかりやすいかと思います。海外にいる日本人が得た所得です。

海外への所得はそれと逆で、日本にいる外国人が得た所得です。例えば、お笑い芸人の厚切りジェイソンさんの所得なんかが該当します。

※注意

厳密には、上記の理解は間違いです。「国民」「国内」の定義は居住期間等で厳密に決められています。ですが、今回はイメージのしやすさを優先してこのような説明にしています。

厳密な定義を知りたい方は内閣府の用語の解説をご覧ください(リンク先に置いてあるPDFの11ページに掲載)。ただし、試験対策上ここまで問われることはないと思いますので、ここを深追いすることはお勧めしません。

- 雇用者報酬

財やサービスの生産に貢献した労働者への支払い分です。

- 営業余剰

生産者の利益として、生産者に分配された分です。

- 間接税-補助金

民間から政府に納めた税金と、政府から民間に支払われた補助金の差額です。

- 固定資本減耗

いわゆる減価償却のことです。固定資産に分類される財を生産した場合、減価償却によりだんだん価値が減少していきます。それを表す要素です。

指標を分解する(文字的に)

それぞれの指標に何が含まれるかは、上の表でばっちり判断できると思いますが、指標の文字が意味するところも知っておいて損はありません。

だいたいの指標はアルファベット3文字で表されますが、使われている文字は数種類で、その組み合わせによって意味が決まってきます。

1文字目

1文字目は、2種類です。「G」と「N」で、日本語の指標名でいうところの「総」「純」にあたります。Gは「Gross」、Nは「Net」の頭文字です。

GとNの違いは、表の右端、「固定資本減耗」の有無です。生産した付加価値の額そのものを表すのが「G」、そこから固定資本減耗を減じて、正味の額にしたものが「N」です。

また、2文字の指標である「NI」「DI」は、この1文字目がありません。この2つの指標は、「間接税-補助金」を含みません。ちなみに、「間接税-補助金」を含む指標は「市場価格表示」、含まない指標は「要素費用表示」といいます。市場で取引される価格には消費税などが含まれるから、含む方が市場価格表示、と覚えましょう。

2文字目

2文字目も2種類で、「N」と「D」です。日本語では「国民」と「国内」、英語の「National」「Domestic」の頭文字です。

この2つの違いは、表の左端の「海外からの純所得」の有無です。それを含めるのが「N」、含めないのが「D」です。意味合いからいうと、海外にいる日本人(オオタニサン)の所得を含めるのが「N」、日本にいる外国人(厚切りジェイソンさん)の所得を含めるのが「D」です。

3文字目

最後の3文字目は3種類あり、「P」、「I」、「E」です。それぞれ、「生産」(Product)、「所得」(Income)、「支出」(Expenditure)です。

これらは、「三面等価の原則」を表していて、同じ付加価値をどの面から見ているか、を表しています。

余談 ~DからNへ、PからIへ~

かつては、国の生産量を荒らす指標としてはGNP(国民総生産)やGDP(国内総生産)が用いられていました。ですが、最近ではGNI(国民総所得)が使われるようになっています。

それは、

- 海外への投資による収益(表ではオオタニサン

に当たります)が増えていることにより、その収益を反映する「N(国民)」概念の方が実態に即していること

に当たります)が増えていることにより、その収益を反映する「N(国民)」概念の方が実態に即していること - 海外からの財やサービスを輸入する能力を示すため、「P(生産)」概念より「I(所得)」概念の方が国の経済力を表すのに適していること

が理由です。

ただしこの記事では、実際の出題で使われている用語に合わせて、「GDP」を主に使っていきます。

まとめ

以上をまとめたのが以下の表です。

帰属計算

さて、この分野でありがちな出題パターンをもう一つ見てみましょう。

国内総生産(GDP)に含まれるものとして、最も適切な組み合わせを下記の解答群から選べ。

a 家族総出の大掃除

b 家族で温泉旅行

c 子供への誕生日プレゼントの購入

d 孫へのお小遣い(解答群は省略)

令和3年度「経済学・経済政策」第3問

GDPに何が含まれるか、という問題です。

これは、原則を基本として、原則から外れているためにGDPに含まれないもの、原則から外れているものの例外的にGDPに含まれるものを個別に押さえておく必要があります。

原則

GDPに含まれるかどうかの判定の原則は、以下の3つをすべて満たすものです。

- 市場で取引されている

- 生産されている

- 最終財である

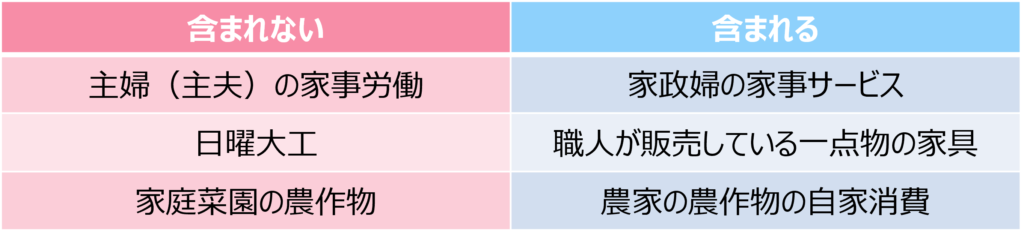

この3条件に対し、当てはまらないためにGDPに含まれないものの代表例を挙げていきます。

1.市場で取引されている

この条件によりGDPに含まれなくなるものとしては、以下の3つを押さえておくと良いです。

- 主婦または主夫の家事労働

- 日曜大工で作った家具

- 家庭菜園でつくった農作物

いずれも市場で取引されるものではなく、自分のためだけに生産しているもののため、GDPには含まれません。上記の過去問の選択肢a「家族総出の大掃除」は、このルールによりGDPに含まれないことがわかります。

一方、家政婦さんが仕事として行う家事や育児のサービスや職人さんが販売している一点物の家具はGDPに含まれます。値段がつけられ、市場で取引されていますからね。

また、同じように農作物を自宅で消費する場合でも、農家さんが販売するために作った農作物を自家消費した場合、その金額はGDPに含みます。本来は市場で販売して収入を得られるはずのものだったため、自家消費したとしてもその金額を含めることになっています。

もう一つ、この原則から外れてGDPに含まれるものとして押さえておきたいのは、持ち家の家賃です。仮にその家を誰かに賃貸した場合は家賃収入が発生しますので、自分が住んでいる場合でも、家賃相当額をGDPに含めます。

これら、農家の自家消費や持ち家家賃をGDPに含むことを帰属計算といいます。この言葉が試験に出る可能性はあまり高くないとは思いますが、「帰属計算っていう例外があるんだな」くらいに覚えておいてください。

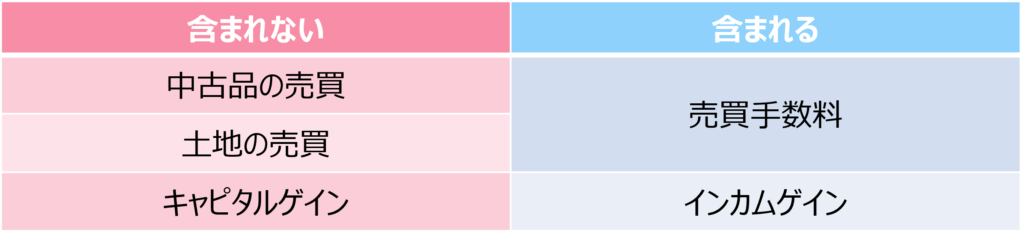

2.生産されている

この原則に関して覚えておきたいのは、以下の3つです。

- 中古品の売買

- 土地の売買

- 株のキャピタルゲイン/ロス

中古品や土地は、新しく生産されたのではなくすでにあるものなので、売買されても新たな価値を生みません。また、キャピタルゲイン(株そのものの値上がり)も、生産を伴っていないためGDPには含めません。

過去問の選択肢d「孫へのお小遣い」は、この原則にひっかかり、GDPに含まれません。つまり、上記の過去問の答え(含まれるもの)は「bとc」となります。

これらに対応するものとして、中古品や土地の売買に伴う手数料は、売買を仲介するというサービスの対価なので、GDPに含まれます。

株についても、持っていることで得られる配当(インカムゲイン)はGDPに含まれます。

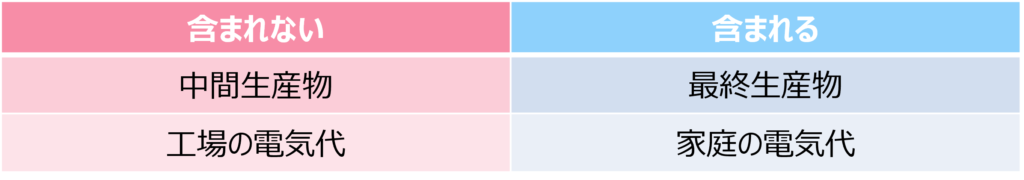

3.最終財である

これは、国民経済計算の表の右上にあるとおり、中間生産物はGDPに含まないということです。

- 中間生産物の取引

- 工場の電気代等の費用

中間生産物とは、最終消費者の手に渡る前に取引され、原料等として消費されるものです。パンを最終生産物とするときの原料となる小麦粉や、さらにその原料となる小麦がそれにあたります。

また、工場で財の生産のために使う電気代等は、原材料と同じような存在であるため、やはりGDPには含めません。一方で、家庭の電気代は最終消費となるため、GDPに含みます。

おわりに

「直前対策10点上がるリレー」の番外編をお届けしましたが、この分野はせいぜい1問、4点分にしかなりません。

あとの6点は私の過去の記事、「『確信が持てない問題』での点の稼ぎ方」を読んで、稼いでいただければと思います。実際6点どころじゃなく、もっと上がるはずだと思っています。

いやズルくね?

聞こえへんなー

あと6週間、そろそろ本番に向けて最後のスパートをかける時期です。新しいことには手を出さずに、今持っている教材で、頻出論点で確実に点を取れるような勉強にシフトしていってくださいね。

明日は、語呂合わせの魔術師 まん です!お楽しみに!

G(語呂合わせ)N(に)I(一生懸命!)

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)