【渾身・経済】チャート図を使ってみよう!

まいど。ひろいんです![]()

渾身シリーズも経済学・経済政策までやってきました。

過去の記事にも数多く書かれているように、経済を攻略![]() するためには、グラフをたくさん書いて

するためには、グラフをたくさん書いて![]() 、反射的に答えられる状態にしておくことが大切になってきます。

、反射的に答えられる状態にしておくことが大切になってきます。

以前にも書いたとおり、多くの受験生の方と同様、僕も経済には泣かされてきたのですが![]() 、グラフを自分の手で書くことで、ようやく本当に理解できてきたように思います

、グラフを自分の手で書くことで、ようやく本当に理解できてきたように思います![]()

◆グラフだけじゃないよ◆

グラフをたくさん書く以外にも、頭の中を整理するための方法として、チャート図を作ってみることがおススメなケースがあります。

代替効果と所得効果の論点は、いろんな形で出題されているのですが、例えばH23の第19問はこんな感じ。

ギッフェン財の特徴として最も適切なものはどれか。なお、当該財の価格が下落した場合を想定する。

ア ギッフェン財は下級財であり、代替効果に伴う消費の増加分が所得効果に伴う消費の減少分を下回る。

イ ギッフェン財は下級財であり、代替効果に伴う消費の減少分が所得効果に伴う消費の増加分を上回る。

ウ ギッフェン財は上級財であり、代替効果と所得効果によって消費の増額が生じる。

エ ギッフェン財は上級財であり、代替効果に伴う消費の増加分が所得効果に伴う消費の減少分を下回る。

選択肢を読むだけでは、なかなかピンとこないのではないでしょうか![]()

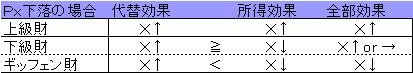

価格の変化が、どのように消費量に影響を与えるのかを分かりやすくしてくれるのが、こんなチャート図。

まず、「当該財の価格が下落」とあるので、当該財の価格をPxとして、下落を意味する下向きの矢印![]() で示します。

で示します。

次に、代替効果がどのようになるのかを考えます。当該財Xの価格が下がったのですから、割安になったX財の消費量は増えることになります。ですので、代替効果としては上向きの矢印![]() になります。

になります。

その次に、所得効果の影響について考えます。所得効果は、価格の変化が実質所得に与える影響です。X財の価格が下がったので、実質所得は増えることになります。今までと同じ所得でも、X財がたくさん買えるので、実質所得が増加するということです。

実質所得が増えると消費量も増加する場合、その財を上級財と呼びます。

逆に、実質所得が増えると消費量が減る場合、その財を下級財と呼びます。(中立財もあるのですが、ここでは説明を省略します)

ギッフェン財は下級財の一種なので、この問題のケースだと、所得効果による消費量は減ることになります。

最後に、代替効果と所得効果とを合わせた効果である全部効果を考えます。

上級財の全部効果は、代替効果も所得効果も増えるので、全部効果でも増えることがすぐにわかります。とても分かり易いです![]()

(狭義の)下級財とギッフェン財の場合では、代替効果と所得効果のどちらが大きいかによって、判断することになります。

上の表にあるように、代替効果≧所得効果の場合には(狭義の)下級財、代替効果<所得効果の場合がギッフェン財ということになります。上級財も(狭義の)下級財も、X財の価格が下がれば全部効果ではX財の消費も増えるか、少なくとも変わらないのですが、ギッフェン財は、価格が下がって消費量も減るという、普通の感覚だとおかしな財なのです。これは、代替効果だけを考えていて、所得効果を考慮していないので、そのように感じるのですね![]()

H23の第19問の選択肢に戻ってみると、アはその通り、イは減少分と増加分が逆ですね。選択肢ウ、エに関しては、ギッフェン財が下級財の一種だと知っていれば秒殺![]() 、もし仮に忘れても、価格が下がると消費量も減るという、変わった財だとさえ知っていれば、誤りだということが分かります。

、もし仮に忘れても、価格が下がると消費量も減るという、変わった財だとさえ知っていれば、誤りだということが分かります。

X財の価格Pxが上がった場合についても考えてみてください。チャート図を使えば、簡単に分かってしまうと思いますので、是非お試しあれ![]()

◆代替財と補完財◆

関連する論点に、代替財と補完財に関するものがあります。

上記の論点について分かってしまえば、それほど難しい論点ではないので、チャート図を示しておきます。

まずは、価格Pxが下落した場合。

逆に価格Pxが上昇した場合はこれ。

どうですか?僕は、こうして整理したおかげで、随分すっきりとして、「あれ、どうだったかな?」などと迷うことはなくなりました![]()

グラフやチャート図を使って理解しておけば、本番でも自然と正解にたどり着くことができるようになります![]()

本試験まであと2カ月足らず。今月末にはTACの一次模試がありますね。

そろそろ、ラストスパート![]() に向けて、知識を確実なものにしていってください

に向けて、知識を確実なものにしていってください![]()

ほな、また![]()

By ひろいん

.jpg)

.jpg)

.jpg)