ゆるストイックに!月100時間勉強するためのタイムマネジメントbyはっしー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

やっほー!はっしーです!

早速ですが嬉しいお知らせです!

好評につき満席になっておりました春セミナーの追加募集が決定しました!

一次試験対策、二次試験対策ともに20名の追加になります。

受付開始は3月25日(土)20時からを予定しています。

追加枠もGoogleフォームでの募集を予定しておりますので、Googleアカウントをご用意してお待ちください。

セミナーでみなさんにお会いできるのを楽しみにしています!

それでは本編です!

今回は私が実践したタイムマネジメントについてお話しします。

月100時間勉強を継続するには〜ゆるストイック学習法〜

私は、試験10ヶ月前から勉強を始めて、毎月100時間の勉強を継続して合計1000時間の勉強で一次試験に臨みました。

そこで重視したコンセプトは「趣味やプライベートと両立させる」「勉強を嫌いにならない」ことで「継続した勉強習慣を確立」することです。

根性で勉強時間を捻出するというよりは、生活習慣に勉強を組み込んで無理せずゆるく、でも継続してストイックに勉強するスタイルを心掛けました。

今回は、そんな私が実践したゆるストイックな学習法を紹介していきたいと思います。

ちなみに、短時間合格を成し遂げたTakeshi やさたっち

やさたっち とは全く逆方向のアプローチになるので、診断士試験の正攻法は一つではないということで参考にしていただければと思います。

とは全く逆方向のアプローチになるので、診断士試験の正攻法は一つではないということで参考にしていただければと思います。

毎月100時間勉強を捻出するというわかりやすいマイルストーンの一例として、みなさんの勉強計画の一助になれば幸いです。

勉強時間を目標にする理由

本末転倒な話かもしれませんが、私が勉強時間を目標にしたのは試験に合格するためではないです。

率直に行って、何時間勉強すれば合格するかなんて誰にもわかりません。

それなら時間を目標にするのはナンセンスではないかと思われるかもしれませんが、ここで目標を設定するのはモチベーションを維持するためです。

目標の時間を勉強すれば

頑張って月100時間勉強した!!

とは必ず言えます。

それによって達成感・成功体験を得ることでモチベーションを維持し、勉強習慣を確立することが目的です。

ちなみにですが、この考え方はR1年度企業経営理論で出題のあったE.ロックの目標設定理論に近い考え方なのではと思います。(モチベーション理論の中では出題率の低い論点なので深追い注意!)

① 困難な目標 →頑張れば達成できるレベルの目標時間を設定する(短すぎても長すぎてもNG)

② 具体的な目標 →「何時間勉強する」というように明確な数値で設定する

③ フィードバック →勉強時間を記録することで達成度を常に把握する

トロオドンの記事 のLife in Study!!にあったように生活に勉強した内容を活かすのに加えて、勉強に勉強した内容を活かしていくのもいいかもしれませんね!(Study in Studyになるのかな?)

のLife in Study!!にあったように生活に勉強した内容を活かすのに加えて、勉強に勉強した内容を活かしていくのもいいかもしれませんね!(Study in Studyになるのかな?)

勉強習慣を確立して毎日勉強を続ければ、確実に合格へ一歩一歩近づいていけると信じてきました。

診断士の勉強に限らず合格後も、タイムマネジメントと勉強の習慣作りは一生の財産になると思います。

なので結論としては、自身が胸を張って頑張って勉強したと思える数値であれば、正直なところ目標時間はどう設定してもいいと考えます。

勉強前の準備

まずは、この3ステップで「自分がどれくらい勉強すべきで、今どの地点にいるかを可視化する」仕組みを作ります。

勉強準備の3ステップ

1.目標を建てる

2.目標をブレークダウンする

3.勉強時間の記録をつける

目標を建てる

前述したように、目標は正直なところなんでも大丈夫です。

自分の中で頑張れば到達可能な目標を設けます。

また、次のブレークダウンの工程で「ちょっと無理そうだな?」とか「少なすぎるな?」と感じれば、思い切って変えてしまいましょう。

目標をブレークダウンする

試験日から逆算して一日何時間勉強するかざっくり計算します。

私の場合は、

一次試験まで約10ヶ月の時期に勉強スタート

- 10ヶ月で1000時間

- 1ヶ月で100時間

- 1週間で25時間

- 平日 3時間×5日 休日 5時間×2日

と計画を立てました。

勉強時間の記録をつける

自分はスタディングのアプリの勉強時間記録の機能を活用していました。

勉強時間が記録できるスマホアプリはいろいろリリースされてますので、使いやすいものを探してみるのもいいと思います。

後で詳しく書きますが、私の場合は記録手段はスマホに統一しました。

一日のスケジューリング 〜うさぎ戦法とかめ戦法〜

それでは、準備段階で割り振った目標時間を1日のスケジュールに落とし込んでいきます。

このときの時間の使い方を童話のうさぎとかめに例えてご紹介します。

平日の勉強

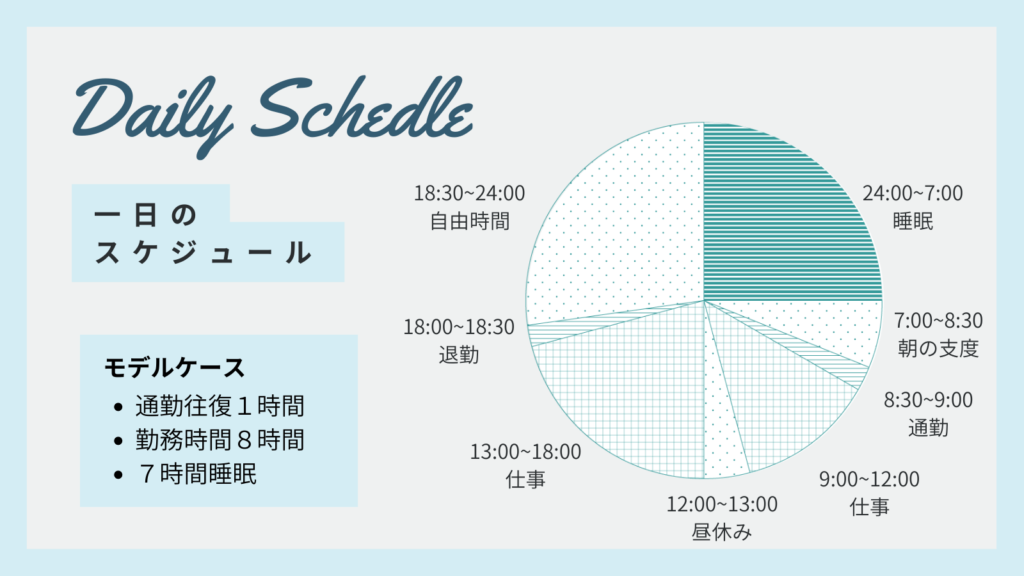

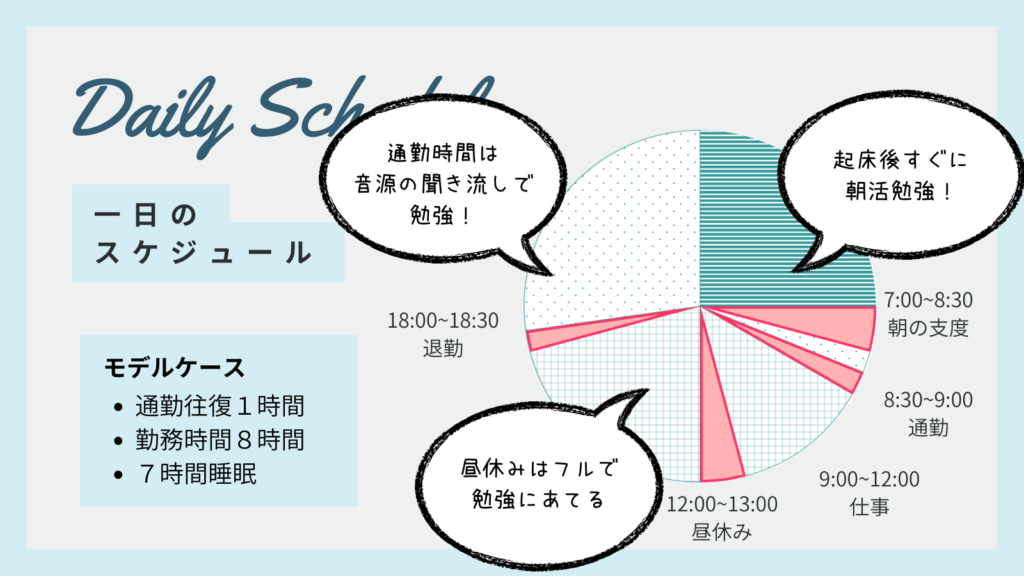

私が実践した仕事のある平日モデルケースはこの通りです。(右にスクロールして次のページへ)

朝活 1時間+昼休み 1時間+通勤 1時間=計 3時間 → ノルマ達成!

朝活は財務・会計の問題集や100字トレーニング、昼休みはアプリで過去問、通勤時間は音声の聞き流しとある程度メニューを決めて勉強しました。(何をすべきか悩んで時間を浪費しないため)

リモートワークで通勤がない方や昼休みはゆっくり休みたい方は、夜に勉強するルーティンを作ったり朝活の時間を増やしたりして、ご自身のライフスタイルに合わせて設定してみてください。

毎日の生活ルーティンの中に勉強を組み込むことで、残業になろうと、用事があろうと、やる気が出なくてダラダラしたくなろうと、日々のノルマが達成できるようにすることがポイントです。

時間もやる気もあるしもっと勉強したい!

というモチベーションがやたら高い日やと焦燥感から勉強しないといけないと思う日もありますよね。

そんな日は追加の勉強を設けて勉強時間の貯金をしましょう。

これが、コツコツ勉強時間を積み立てるかめ戦法です。

休日の勉強

時間の取れる土日は、座学をメインにして平日細切れで勉強した分の知識体系の整理や苦手論点の深掘りをしていました。

ただし、推し活を生きがいにする私の場合

この週末はライブがあって勉強する時間がとれない!

という日もありました。

そういう日は、平日貯金した勉強時間を取り崩して無理してノルマである5時間の勉強はしませんでした。

週間の合計時間で達成できればそれでいいですし、なにより勉強を嫌いにならず継続するという目的に対しては、有効な手段だったのではないかと思います。

これが、貯金を取り崩して休むときはしっかり休むうさぎ戦法です。

時間確保に役立ったもの・こと

朝活

目覚ましのアラームを止めたら、何をするよりも前にまず真っ直ぐに勉強机に向かう習慣を作りました。

寝ぼけ目でもとりあえず何か勉強を始めれば、そのまま成り行きで勉強できることが多かったです。

また、朝のうちに勉強ノルマをある程度消費しておくことで、安心感があるのとモチベーション面で勉強のエンジンをかけることができるのではないかと思います。

いつでも勉強できるツール スマホ集中戦略

自分は、基本の勉強ツールも記録ツールもiPhoneに集中させていました。

メリットは、出先でもどこでもスマホ一つでいつでも勉強できる為、勉強時間の積み立てに有効だという点です。

また、本を開いたりパソコンを起動したりするような物理的な障壁が低く、日常生活から勉強へのシフトがスムーズなこともスマホ集中の利点です。

記録ツールもスマホに集約することで、勉強したらそのまま記録するというフローを作ることができます。

完全食・プロテイン・プチ断食

スケジュールの項目で昼休み丸ごと勉強していることが気になった方もいるかもしれませんが、そのタネ明かしがこれです。

これらの手段のメリットは食事の準備時間を削減し、食事の時間も勉強に充てられることです。

完全食とプロテインは、シェイカーを振る時間や洗い物の時間が惜しく、最終的にパンやバータイプに落ち着きました。

断食についてはこちらの12代目と〜しさんの記事に詳しいので、ぜひご参照ください。

私は一次試験前はプロテイン・完全食、二次試験前はプチ断食に切り替えていました。

あくまでも、どの手段も採用する際はご自身の心身に無理のない範囲で行ってください。

まとめ

今回ご紹介した私の勉強時間の維持方法のポイントは以下の通りです。

- 目標時間はモチベーション維持のために設定する

- 1日の勉強時間のノルマと進捗度を管理する仕組みを作る

- ノルマの時間は日常生活に組み込んで習慣化する

- ノルマ達成できない日があっても期間で目標達成できていれば大丈夫!

何か参考になる部分があれば、パクってカスタマイズしてご自身の勉強習慣に取り入れてみてください。

最後にモチベーションの上がる名言コーナーです。

今回は古代ローマの詩人オウィディウスのラテン語の名言からです。

Abeunt studia in mores.

熱意は習慣に変わる。

Ov.Her.15.83 オウィディウス

私は、基本的には苦痛にならないよう楽しみながら勉強しようという方針でしたが、毎日毎日勉強してるとやっぱりキツいなと思うことはありました。

そういうときは、「診断士を志した時の気持ちはなんだったのか」「診断士になれたら何をしたいのか」を自問して熱意を思い起こしていました。

もし習慣づくりに行き詰まったときは、ぜひ熱い気持ちを思い出して一息踏ん張ってみてください!

明日は14代目の関西弁担当ひろし の登場です!

の登場です!

一度会ったら忘れられないあの人 にもまた会えるかな!お楽しみに!

にもまた会えるかな!お楽しみに!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

はっしーさん、毎回、楽しく読ませて頂いています。僕も会社勤めをしているため、平日はいかに細切れ時間で勉強するかが鍵だと思っています。

はっしーさんも通勤途中やお昼休みに勉強されていたとのことですが、細切れ時間にやっていた何かおすすめの勉強方法があれば教えていただけないでしょうか?

ぴーすけ0804さん、コメントいただきまして誠にありがとうございます。

私も会社勤めでの受験でしたので、ぴーすけ0804さんのおっしゃる通り平日は細切れ時間の有効活用を意識していました。

私のメインの教材はスタディングでしたので、10分以下の隙間時間にはアプリで過去問を解いていました。(メモをしないと解けない財務や運営管理の問題は避けて)

他には情報システムでいうと、用語を解説しているHPやブログを事前にブックマークしておき、少し時間の空いた時にスマホで読んだりしていました。

音が聞ける環境であれば、講義動画やYouTubeの診断士関連のチャンネルを倍速視聴することも選択肢に入ると思います。

いづれの場合もツールはスマホに集中することで、「準備してないから勉強ができない」という状態を避けて、いつでもどこにいても隙間ができたらすぐに何かしらの勉強ができる環境を作っていました。

私の体験談での回答になってしまいましたが、何かしら参考になれば幸いです。

これからも記事でのご説明不足で気になることがございましたら、なんでも質問してください。

14代目一同、ぴーすけ0804さんの勉強を心より応援しています!

はっしーさん、ご回答および温かいメッセージありがとうございました!

3月に入って、すこし中弛みしていたのですが、よし、やるぞっていう気持ちがもう一度蘇ってきました。ありがとうございます。

ツール類はスマホに集中、とても参考になります。

たしかにスマホは常に身近にあるはずなので、それをいかに上手く活用するかが大事ですね!

こちらこそ、ブログ楽しみにしています。

また質問させていただいた際には、どうかよろしくお願いします!

いえいえ!少しでもぴーすけ0804さんの励みになったのであれば私も嬉しいです!

一次試験まで約4ヶ月という難しい時期ではありますが、これからも14代目みんなで全力で応援していきます。

もしまた気が向いたら、勉強の息抜きにお気軽にコメントしてくださいね。

今回はご質問いただき誠にありがとうございました!

はっしー様

朝活でされていた100字トレーニングとは具体的にはどのようなものなのでしょうか⁈

やまんちゃ様、ご質問ありがとうございます!

100字トレーニングとは、EBAなどで使われている二次試験向けの勉強方法です。

私の場合は、二次試験をにらんで一次試験前からルーティンに取り入れていました。

一次対策向けにアレンジした自己流ですが、キーワードを羅列してそれぞれの概要とメリット/デメリットを15分以内で方眼ノートに記述する方法をとっていました。

(例えば組織論の場合は「機能別組織」「事業別組織」「マトリクス組織」などのキーワードをピックアップしていました。)

EBAのサイトやきゃっしいさん、hotmanさんの記事にも手法が紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

14代目一同、やまんちゃ様の勉強を心より応援しています!