2次試験対策のすゝめ@1次試験前

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

もう4月の半ばということで、ゴールデンウィークが近づいてきましたね!

昨年に引き続き、外に出づらいGWになりそうですが、

受験生にとっては、集中して勉強しやすい期間になるかと思います。

試験日程も発表され、

そろそろ2次試験の勉強を検討する方もいるかと思います。

本日はそんな方に向けて、

1次試験の前に2次試験の勉強をする理由や取り組み方についてご説明します。

注意点:2次試験の勉強をするかは1次試験の完成度や進捗状況にもよるかと思います。

短時間での合格を目指す場合や、計画から遅れている場合、科目合格狙いの場合は

1次試験に注力するほうが良いこともあります!

contents

1次試験と2次試験のちがい

初めて2次試験の過去問を解いてみると、

「何を書けばいいの?」

「手書きで、字数制限とかきつい、、、」

「検索しても模範解答見つからないんだけど?」

「解答スカスカなのに時間余った、、、」

「80分で解くとか無理です」

「手書きとか久しぶりで漢字忘れた」

「解答作成のメモを作ったけど、字が汚すぎて読めない」

「なるほど!予備校の模範解答みたいに書けばよいのか!って書けるか~い!」

・・・などなど、

つかみどころのない試験に対して、どのように取り組めばよいか悩む人も多いかと思います。

模範解答や配点が公開されている1次試験と異なり、

2次試験は絶対的な解答がなく、勉強の方向性が見えにくい試験です。

また、過去問を繰り返し解き、覚えることで点数が伸びた1次試験と異なり、

2次試験では過去問を覚えすぎて、事例企業にそぐわないことを書いてしまうと、減点の可能性もあります。

(もはや作問者が過去問を暗記している受験生を狙ってきているかと思うほどです。)

このように同じ診断士試験でありながら、

1次試験と2次試験ではルールや取り組みが全く異なってきます!

この点を認識せずに、1次試験のノリで2次試験に取り組むと、

かけた時間のわりに点数が伸びないといったことになってしまいます。

1次試験前に2次試験対策をする理由

先日のと~しの記事にあったように、

1次試験直前期の手前の「ちょい直前期」この時期に

「なぜ2次試験の勉強をしておくべきか?」

について考えてみたいと思います。

1次試験日程が後ろ倒しになったため

今年は1次試験が終了してから2次試験まで11週間となっています。

昨年の15週間に比べて、1か月少ないですが、例年通りの間隔です。

例年のスケジュールの試験対策ブログでも、1次試験が終わってから2次試験に取り組んでも間に合う!

という内容の記事が多かったので、例年であれば1次試験終了後に取り組み始めても十分間に合うかと思います。

とはいえ、今年は試験の発表タイミングが遅く、7月上旬の前提で試験対策を進めていた方も多いかと思います。

その場合、1次試験の日程が予想よりも1.5か月後ろ倒しになったので、

その分、2次試験に勉強時間を割くことを検討するのもありかと考えています。

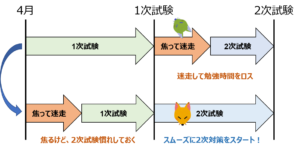

精神的な余裕を持つため

また私の経験&よく聞くのですが、1次試験合格後に

初めて2次試験を解くと、全然解けなくてとても焦ります。

その結果、1~2週間ほど迷走します。

しかし、なまじ1次試験に合格しているので、

「まあ、何とかなるでしょう!」と油断しがちです。

そして、2次試験が近づいてきて焦ります。

焦って迷走するなら早めが良いと思います。

1次試験とも関連するため

2次試験は1次試験の知識を、より実践的な形式で活用する試験なので、

2次試験を勉強すると、1次試験知識への理解が深まります。

2次試験だけ勉強するのでなく、1次試験と並行して2次試験を解くのがよいかと思います。

1次試験対策では、単なる暗記としてとらえていたものが、

2次試験を通してみると、事例として理解できるかと思います。

この時期にどこまで勉強するか?

さて1次試験前に2次試験を勉強する注意点はどこまで勉強するか?です

ポイントは目的とやらないことを決めることかと思います。

2次試験を勉強するうえで、下記のような目的を掲げるのが良いかと思います。

先ほど、私が1次試験が終わってから1~2週間迷走したとお伝えしましたが、

その期間をなくすためというイメージがわかりやすいかと思います。

1次試験終了後にスムーズに2次試験対策に移行できる準備と考えています。

(クリックすると拡大)

次にやらないことですが、下記の項目は1次試験終了後に磨いていけばよいと考えています。

・80分で解くことにこだわらない

・文字数にもこだわらない

・予備校の解答は気にしない

・復習に時間をかけ過ぎない

得意不得意にもよりますが、これらにこだわりすぎると、

勉強時間がいくらあっても足りないのでほどほどでよいと考えます。

1次試験前に各事例をそれぞれ1回ずつくらいチャレンジしてみて、

ふぞろいやネットの再現答案を確認し、どんなことを書いているか一度見てみて、

2次試験に慣れておくくらいが目安かと思います。

ちなみに、事例Ⅳ(1次の財務・会計に関連)は早めから対策するのがおススメです。

ほかの事例に比べて、計算問題が多いので勉強しやすいためです。

教材は先日の記事もご参照ください。

試験勉強会オススメコミュニティ

なかなか2次試験の勉強に興味があるものの、

少し不安だという方は、ココスタの勉強会もご活用ください。

ココスタは受験生主体のオンラインコミュニティです。

今でこそ、オンラインでの勉強会が当たり前になりましたが、

ココスタは、居住地や仕事・生活の都合でリアルの勉強会への参加が難しい人に向けて

受験生同士の交流を促進する目的で発足したコミュニティで、道場10代目のksknさんが2年前に設立されました。

すでに2次試験向けの勉強会を開催しており、

4月末には「1次試験対策セミナー(相談会中心)」や「初めての2次試験勉強会」勉強会も開催します!

ご興味がありましたらこちらからご参加ください。

先日、インスタのアカウントも開設しました!

まとめ

本日は1次試験対策の前に2次試験を勉強することについてご紹介しました。

今回の内容はどちらかというと、

ストレート合格に向けて計画通りに勉強できている方に向けての戦略になるかと思います。

短時間で合格を目指す、科目合格狙いで、合格科目数を増やす

といった場合は、1次試験に注力することが必要です。

もちろん1次試験をクリアできないと2次試験を受けることができないので、

現在の勉強の進捗や完成度と相談して、

1次試験と2次試験のバランスをとるのが大切かと思います。

明日は当ブログで「ひでさんの頭の中にあった全ノウハウ」を連載中の「ひでさん」の登場です!

順番的には事例Ⅲかな?お楽しみに!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

お疲れ様です。今年初受験ののりぞーです。

1次試験前の2次試験に触れたいと思い、

5月頭のTACの2次実力チェック模試を受ける予定です。

ここにきて、1次試験の経済学がまっっっっっっっっったくわからず、

テキスト選びに迷走しております。

スタディング(受講中)、まとめシート、みんなが欲しかった、TBC速習に手を出すも理解不能。

まだ法務と中小2科目が手付かずで、こんな状態で2次対策を

していいものかどうか悩んでおります。

しかし、ちょっとでも2次に触れておきたい気持ちはあります。

経済は2次に関連がさほどないので、ふぞろいで、1年分ぐらいを通しで読み、

TACの模試に臨めばいいのかなとも思ったり。

まとまりがなくなってゴメンなさい(>人<;)

どうかアドバイスよろしくお願いします。

のりぞー

のりぞーさん

返信が遅くなり申し訳ございません。

春セミナーへのご参加ありがとうございました!

模試を申し込まれたとのこと、行動力が素晴らしいと思いました!

1次試験で手付かずの科目があるので、1次試験対策を中心に2次試験は少し触れる程度が良いかと思います。

1次対策に関しては道場過去記事でこんな記事を見つけたのでこちらもご参照ください。

【診断士一次試験苦手対策】財務、経済、法務、中小の勉強法

・経済学のテキストについて

経済学は通信講座のテキスト(診断士ゼミ)で学習したので、具体的なアドバイスはできないですが、

私がテキストを選ぶときは、下記の流れで探しています。

①自分がわからなかったところ・苦手なところを思い浮かべる(例えば、IS-LM曲線など)

②本屋でテキストが売っているコーナーでその部分の解説を読み比べる

③解説が理解できて納得がいくものは自分に適している可能性が高いため、それを購入する

また、テキスト以外にも動画での学習もおすすめです。

上記の記事でも紹介されていましたが、

合格体験記でもYoutubeの石川秀樹先生の動画で学習していたという方が多かったです。コチラもご参照ください。

また、まとめシートの経済学の動画も見つけることができました、

全体的な勉強法の方向性を検討するのに役立つかと思います。

それでは引き続きよろしくお願いいたします。

模試も頑張ってください!

こんちゃんさん、返信ありがとうございます。

過去の記事で

「おお、経済学!」(2013/02/25 by ひろいんさん)というものを見つけました。

ここで詳しく石川経済に触れていましたので、

「速習!ミクロ経済学」「速習!マクロ経済学」を購入し、講義動画を視聴しました。

ストンと腑に落ちる分かりやすい内容です(これが自分に合っているのかな?)。

マクロとミクロの講義動画の総時間は約60時間と膨大ですが、

「理解すること」を目標にしているので、地道に頑張ります!

ありがとうございました!

のりぞー

のりぞーさん

ご自身にあった勉強方法を見つけられたようで、嬉しく思います。

また、過去記事のご紹介もありがとうございます。

のりぞーさんなら一つ一つ自分のものにして、得点も伸びてくると思います。

引き続き頑張ってください!

春セミナーでの司会進行、お疲れ様でした。

非常に贅沢で有意義な時間を過ごすことができました!

二次試験対策についての情報、ありがとうございます。

先日の春セミナーにて、過去20年分解いたよがさんが仰られていた復習に重点を置く方法を取り入れてみようと思います。

私も過去10年分解いてみたのですが、どうにも自分の実力が付いたとはあまり実感できていないので。

事例Ⅳの計算問題は問題集と行いながら、事例Ⅰ~Ⅲを土日で1事例くらい挑戦し、復習に重点を置いてみようと思います。

今までは80分の制限時間に従っていましたが、今後は時間を気にせず一つの事例に時間を取ってじっくり向き合ってみようかなと思います!

ロムさん

コメントをありがとうございます。

また春セミナーにご満足いただくことができ、非常にうれしく思います。

道場メンバーにとっても参加者のかたと直接交流できる貴重な機会で、非常に意義深い時間となりました。

今回の記事が2次試験への取り組みを見直すきっかけとなり嬉しく思います。

おっしゃる通り2次試験は演習問題数を増やしても力がつきにくい側面があり、問題を解いた後の復習が重要かと思います。

また、最近の高得点答案を眺めていると、多面的な解答が評価される傾向があると感じており、

復習を通して、多面的な視点に磨きがかかると点数が伸びるのではないかとも考えています。

それでは、勉強頑張ってください!