【ネタばれ注意】再現答案に代えて 2020年事例Ⅲ 前編

こんにちは! 階段のぼりが続いているひでさんです。部長のほかにもバレました。もうやめられません。 週3~4の出勤時の階段のぼりはおかげさまでまだ続いてます。 ほぼ毎日行っているプランクも30秒×4セットの合計2分から始めたのですが、 やっと先日一度だけ連続2分を達成しました! 家族と自分のためにちょっとだけ気を付けています。 しかしながら、体重は一向に減らず。 2日間節制しても1日普通に食べると元通り。 ” なんて回復力だ!”

contents

事例文の読み込み

事例Ⅲ前編の記事は こちらから ご覧ください。

- 設問文と対応する部分に、設問文で使用した色と同じ色でマークを付ける

- 全体を通じて大切なキーワード(登場人物、業種など)を赤ペンで四角く囲う

- 設問には対応していないものの、解答に使えそうなワードや気になる部分に赤ペンでラインを引く

- 時制や時間軸に関する部分を赤ペンで丸く囲う

- 接続詞に▽つける。(特に逆接の接続詞)

- 書く時間を確保するため、下書きはしない ⇒ 自分は下書きにも時間がかかる。(すらすら書けない。)同じ書くなら直接解答用紙に書き込む。

- 段落番号を振ること ⇒ 設問文と事例文を番号で対応させる方法も試したが、マーカーの色で対応させるほうが見やすく時間短縮につながると感じた。

- 文章をスラッシュで区切ったり、細かく各種記号(SWOTの頭文字等)を書くこと ⇒ マークが増えすぎて、後から読み返したときに読みにくいと感じた。 ※個人差があると思います。 ※SWOT分析は各設問との対応の中で把握していました。

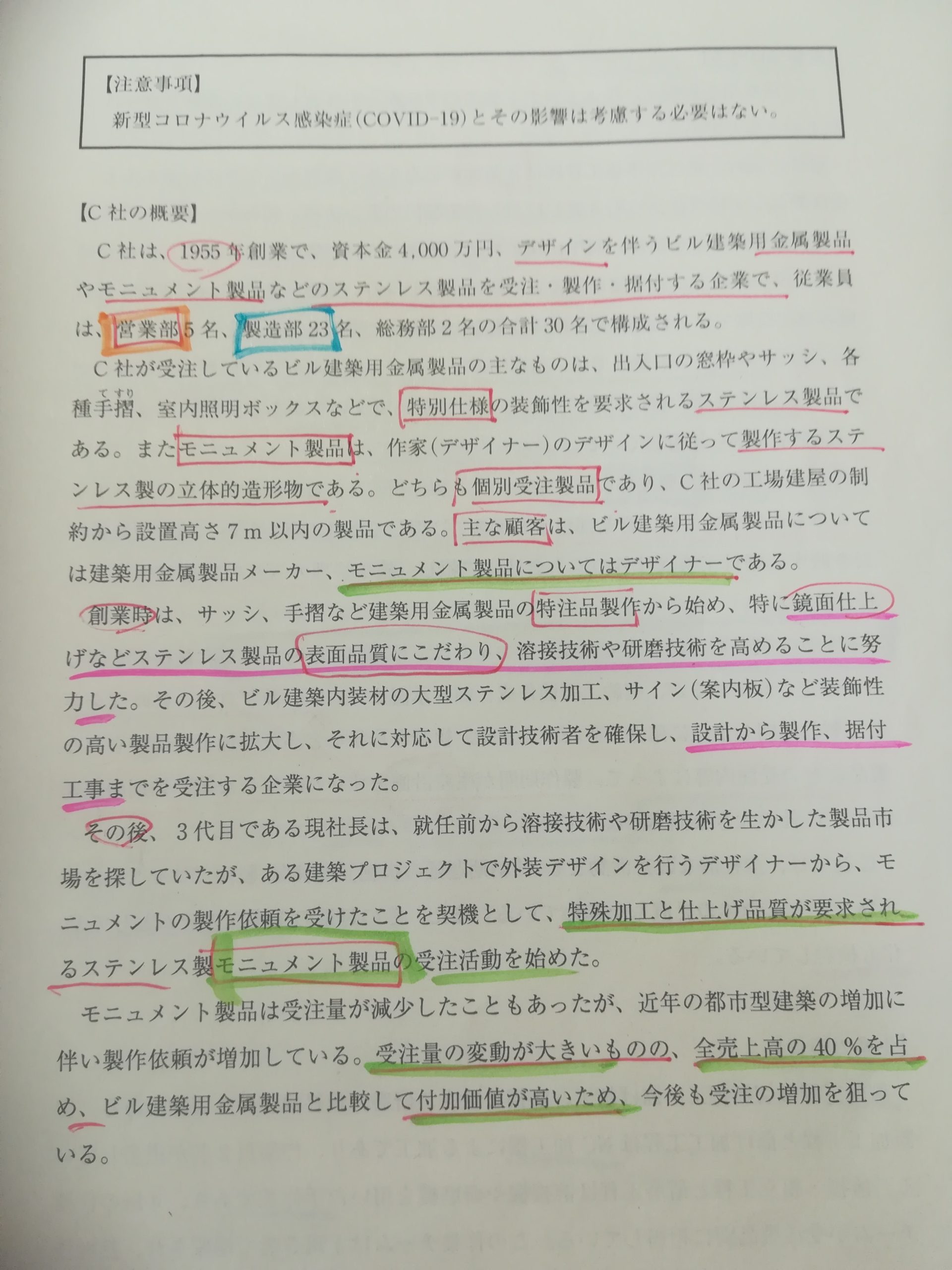

問題用紙の現物を見る

他の方が書かれた解答を見ることはあっても、問題用紙を見る機会はあまりないと思いますので、今回も積極的に公開します! マークの色は第1問がピンク、第2問(設問1)がオレンジ、第3問(設問2)がブルー、第3問がパープル、第4問がグリーンです。 事例文を読みながら、設問文に関係しているなと思うところに設問文にマークした色と同じ色を付けています。 その色を付けた部分に、ヒントがあるはずだからです。 ※その事例の設問文と事例文が一致していればよいので、色の順番は特に決めていませんでした。

- 1955年

⇒時制なので〇で囲む。(以下、単なる時制表現へのコメントは割愛。)

- デザインを伴うビル用金属製品やモニュメント製品などのステンレス製品を受注・製作・据付する企業

⇒本業に近い業種だからやりにくいな。設問にあったが、納期遅延解消が最大の課題だろうな

- 営業部5名、製造部23名

⇒設問第2問で出てきたそれぞれの部署名にマーク

- 特別仕様の~ステンレス製品

⇒特別仕様だから打ち合わせして設計図を作るんだろうな。普通に時間がかかる。

- モニュメント製品は~

⇒製品名だから囲った

- 個別受注製品

⇒一般的に利益率は高いが、納期管理が難しい。

- 主な顧客

⇒

- モニュメント製品についてはデザイナー

⇒第4問の設問文に「モニュメント製品」とあるのでマーク

- 特注品製作から始め~鏡面仕上げなどステンレス製品の表面品質にこだわり、溶接技術や研磨技術を高まることに努力した。

⇒C社の強みが端的に表現されている。

- 設計から製作、据付工事まで

⇒一貫生産体制。C社の強みが端的に表現されている。

- 特殊加工と仕上げ品質が要求されるモニュメント製品の受注活動を始めた。

⇒第4問の設問文の「付加価値の高いモニュメント製品」について、付加価値の内容を説明している。

- 受注量の変動が大きいものの全売上高の40%を占め、~ 付加価値が高いため、

⇒受注量の変動が大きいことと、全売上高の40%を特定製品へ依存していることは弱みともいえる

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

近況

こんちは。

先日オンラインではありましたが、春セミナーで受験生の方とお話しでき、楽しい時間を過ごすことができました。

思い起こせば自分が受験生の時も多くの先輩方にお世話になりました。

試験挑戦が初年度の方は、1次試験の学習方法やある意味得体のしれない2次試験についての不安もあるかと思います。

多年度の方はモチベーションの保ち方などで不安があるかと思います。

不安や焦りを取り除く方法は、「過去問を解く」こと。これにつきます。

でも「なんか疲れたな、もやもやするな」、というときは受験生仲間や合格者に話を聞いてみましょう。

道場の他にもココスタやタキプロなどの受験支援団体もあります。

勉強会やセミナーで合格者の体験談を聞いたり、ご自身のお悩み相談をすることで、リフレッシュとモチベーションアップを図るとよいと思います。

本題 再現答案にかえて 2020年事例Ⅲ 前編(設問解釈)

事例Ⅲの解答作成方法も基本的には事例Ⅰ、事例Ⅱと同じです。

ぱっとみの印象は、設問文の文字数が少ないと感じました。

強みと弱み、納期遅延、IT化、強みを生かした高付加価値事業の拡大について、とオーソドックスな設問だと思いました。

解答記入時間を50分確保することを大前提とする。

- 解答用紙に受験番号記入、ホチキス外し 2~3分

- 設問文を読みながら、設問ごとのキーワードにライン引き込み 12分

- 事例文を読みながら、設問に対応する部分にライン引き 15分

- 解答欄記入 50分

- 終了直前に必ず受験番号記入の確認

- 事例文を読む前に、設問文をじっくり読みこみ、解答の型を考えました。※時間短縮のため、メモはしませんでした。

- 解答内容の主語と述語がずれないように注意する。

- 特に指定がなければ、(「最大の」要因、など)①、②、③と番号を付ける。余裕があれば切り口(〇〇面で~)を書く。

- 時制(過去、現在、未来、〇〇の時、等)をまるで囲み、登場人物や会社(解答の「主語」になる可能性が高い)を四角で囲みました。

設問解釈

それでは、設問文に沿って試験中に考えていたことを思い出していきます。

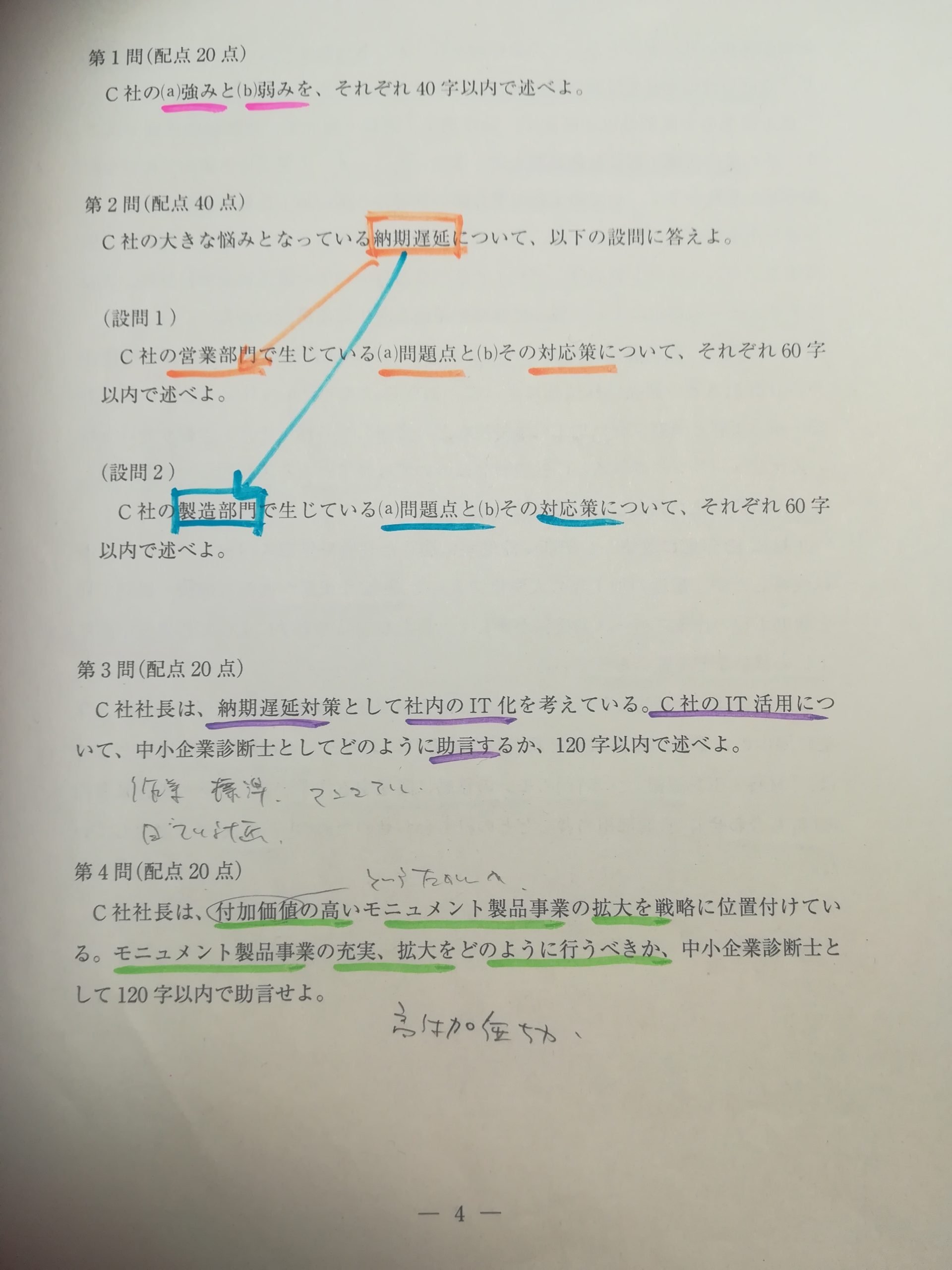

第1問(配点20点)

C社の(a)強みと(B)弱みを、それぞれ40字以内で述べよ。

-

-

- 事例Ⅱにつづいて、少ない文字数での解答だな。

- 内容は難しくなさそうだが、第2問以降とのつながりを考えると解答順序は第2問、第3問の後だな。

- 短くまとめるには時間配分に注意。

- 解答項目1つあたりの字数が少ない問題のほうが難しい。それぞれの要素を端的に表現しているワードにマークしよう。

-

- 解答は短いキーワードにまとめ、多面的に解答する(=いろいろな「切り口」から複数解答する)ことを意識する。

- 解答の型

強みは、〇〇な〇〇を〇〇する〇〇力。弱みは、〇〇を〇〇する〇〇力の不足

-

第2問(配点40点)

C社の大きな悩みとなっている納期遅延について以下の設問に答えよ。

-

-

- ネック工程はどこだろうか

- 日程計画はきちんと作成されているか。年間計画、月次計画、日次計画のチェック

- 日程計画が情報共有されているか

- 日程計画が更新されているか

-

(設問1)

C社の営業部門で生じている(a)問題点と(B)その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

-

-

- 「問題点」なので、できていないことをネガティブに書く。※「課題」であればあるべき姿を達成するために行うことをポジティブに書く。

- 60字なので、解答項目はそれぞれ2つかな。

- 効果まで書くべきか。できれば書きたいが問題点の数によるな。※「助言せよ」であれば必ず効果まで書く

- 解答の型

問題点は、〇〇ができていないこと、〇〇ができないこと、〇〇が遅れていること

対応策は、〇〇で〇〇な〇〇を~する

-

(設問2)

C社の製造部門で生じている(a)問題点と(B)その対応策について、それぞれ60字以内で述べよ。

-

-

- 営業部門同様だな。

- 事例文を読むときに、営業部門と製造部門の話を混同しないように注意!

-

-

第3問(配点30点)

C社社長は納期遅延対策として社内のIT化を考えている。

C社のIT活用について、中小企業診断士としてどのように助言するか、120字以内で述べよ。

-

-

- IT化は最近のトレンドだな。ストレートに問われているな。

- IT化といえば、情報の一元化・共有化。なんの情報を一元化・共有化するのかを考える。

- 納期遅延対策に関連するものに限定して解答する。

- 日程計画、外注管理、作業の標準化・マニュアル化、データベース化、計画立案の短サイクル化

- 進捗に合わせた日程計画の修正が必要かも

- 助言問題なので効果まで書く。

- 120字なので、効果で20字使う前提、残り100字で3点盛(3項目解答する)だな。

- 解答の型

助言は、①〇〇等の〇〇情報を共有する、②、③~で短納期化を実現し業務効率を向上させる。

-

第4問(配点20点)

C社社長は、付加価値の高いモニュメント製品事業の拡大を戦略に位置づけている。

モニュメント製品事業の充実、拡大をどのように行うべきか。

中小企業診断士として120字以内で助言せよ。

-

-

- わざわざ「付加価値が高い」と書いて強調しているけど、どのような価値が高いのだろうか。

- 助言問題なので効果まで書く。

- 戦略に位置づけているので、社長の想いに寄り添った効果を書く。

- 寄り添うとは、「やりたいといっていることに賛成し、こんなメリットがあるからぜひやりましょう!」と背中を教えてあげること。

- 120字なので、効果で20字使い、残り100字で3点盛だな。

- 解答の型

助言は、①、②、③により、高付加価値なモニュメント製品事業の〇〇を充実させ、事業拡大を図る。

-

以上が試験開始から約15分で考えていたことです。

中小企業診断士として助言する

最近、中小企業診断士の仕事は、

-

-

- 中小企業の社長の味方となる。寄り添う(社長は相談相手が少なく孤独。一人で逡巡している)

- お悩み事の解決策を提案し、実行のお手伝いをする(社長に利益をもたらす)

-

ことなんだろうなと感じるようになりました。

設問文で「中小企業診断士として助言せよ」と定番的に問われることが多いです。

私はいままでこの意味を深く考えず、「助言する」だから「効果まで書く」と機械的に考えていました。

「中小企業診断士として助言する」ということは、社長に提案(答案)をプレゼンするという場面のことだと気づきました。

提案を受け入れてもらうためには、メリットを納得してもらう必要があります。

だから効果を書くべきなんだなと思うようになりました。

効果がないと社長は合理的な判断をできず、あなたの提案を受け入れ実行する決心ができません。

きっちりと社長の背中を押す提案と効果を書きましょう。

編集後記

ここ2週間、今回の事例さながらに基幹システム導入のためのプレゼンをまとめています。

分量はA3一枚ですが、初めての経験でとても大変です。まさに「生みの苦しみ」。

2次試験では、問題点がある程度わかるように事例文がまとめられていますが、実務には事例文がありません。

担当者の話を聞き状況を整理し、問題点・課題を抽出するのが大変でした。

何に困っているかと聞くと、いろんな部門・場面・仕事の段階など(あっ、これが切り口ですね)順不同で五月雨式に話が続きます。

どうやってまとめればよいのかと途方にくれました。

それだけ複雑で大変な状況なんだと思いました。

どうしてそうなるのか、因果関係を正確につかみ真の原因を特定するのが難しかったです。

今回の経験を通じて、

なぜ因果関係が大切なのか、

なぜ切り口を付けるべきなのか、

なぜキーワードを使ってまとめるべきなのか

なぜ少ない字数で解答させるのか

が身をもって分かりました。

それは、社長や役員は忙しいから。

短い時間で腑に落ちる説明ができないと読んでもらえないということです。

2次試験と置き換えてみると採点と同じですよね。

さ~て明日は 子育てや仕事をポジティブに楽しんでいる なゆた の登場です。

お楽しみに~

以上、ひでさんでした!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

再現答案、ありがとうございます!

まだ2020年の問題は取り組んでいないので詳細に拝見するのは解き終えた後にしますが、マーカーの使い方など非常に参考になります!

自分なりに色分けの使い方を確立できるように工夫してみようと思います。

ロムさん、コメントありがとうございます!

私は先代たちの方法やふぞろいで紹介されていた方法等をいろいろ試した結果、今のマーク方法にたどり着きました。

どの方法でもいいので、一目で設問文と事例文がどこでつながっているのかがわかればいいと思います。

時間制限はひとまず置いて、高得点と思われる答案・設問文・事例文を使い、どのようにマークすれば自分がわかりやすいかをシミュレーションしてみましょう。

何回か試してみてしっくりするやり方を見つけましょう。

応援してます。頑張ってください!