勉強する前との自分の変化に気づく春 byなゆた

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸

4月10日(土) 午後(時間調整中)

・第1部 <1次試験対策+相談会>

・第2部 <2次試験対策+相談会>

・第3部 <懇親会>

Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!

3月15日(月) 12時より「こくちーず(告知’s)」で募集開始予定

一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!

また、第3部ではオンライン懇親会を開催します。ご希望の方はご参加ください。

道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。

ご検討ください!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

どうも!なゆたです。

先週末は一気に春を感じましたね。

梅のにおいやぽかぽかの陽気を感じながら、お団子を食べたりと、久しぶりにリラックスした週末を過ごすことができました。

何事も「余白-スラック」を上手に設けるのが、うまくいく秘訣ですね♪

早速ですが、今回は以下のような形で進めさせていただきます。

contents

実務補修5日間コース終了

実務補修期間が非常に楽しく、診断士試験に挑戦してよかった!と心から思えたので、私も感想を書かせていただきます。

〔私が感じたメリット〕

①本業に勤めながら、異業種体験ができる。(リスクゼロで転職体験)

②二次試験を突破した同志と知り合える

③プロの診断士として活躍している先生に教えてもらえる。

特に①については、私は社内調整の仕事がメインで社外との関わりが少ないことがコンプレックスだったのですが、班員と協力し一つの提案をまとめあげることが出来たことが、ひとつ自信になりました。また、足りない部分(プレゼン能力の低さ・ロジカルシンキング・・・他多数)の改善が改めて課題だ、と自覚できたことに加えて、自分が好きなことに気づけた(診断先・診断先の客のニーズを想像する、情報を組み合わせて提案内容を考える)ことも大きな収穫でした。これは、本業だけでは気づけませんでした。

また、②研修時も異なるバックグラウンドを持つ班員から繰り出される意見が、すべて自分の想定の上をいくものばかりで、一つ一つが非常に刺激的な議論でした。当然宿題もたくさんあり、生活自体はハードだったのですが、不思議と心地よい緊張感と疲れで帰宅後も「楽しいな~」などとつぶやき、夫から煙たがられていました。(補修終了後、今度このメンバーで実務従事をやろう!という話にもつながっています。)

③については、診断内容にはほとんどご指示はありませんでしたが、ランチタイムに聞く、リアルな診断士業務の体験談が非常に勉強になり、わたしも先生のようにお客様に信頼されるような診断士になりたい、と心新たにすることができました。

次の診断機会に向け、社長に刺さる提案ができるよう、自分の引き出しを増やしていこうと思います!

実務補修について詳しく知りたい方はこちらをぜひご一読ください^^

こんちゃんの記事「実務補習テキストから考える、2次試験の解答の方向性 | 中小企業診断士試験 一発合格道場 (rmc-oden.com)」

あおさんの実録記事(15日コース)「実録!実務補習15日間コース | 中小企業診断士試験 一発合格道場 (rmc-oden.com)」

復職してはや4か月。診断士を取ったことで感じる変化

私は、育休中に受験し、11月から復職しております。

復職してからはや4か月。ふと振り返ると自分に大きな変化があることに気づきました。

それは、「考え」はするけど、「悩む」ことが減ったということです。

社会人をしていると、愚痴の一つや二つ、言いたくなることありますよね?そりゃそうです。(違う方はすみません、読み飛ばしてください。。)

もともと私は、ささいな事象に一喜一憂して、それはもうひどいものでした。(今も出ます、、日々修行)

かつての私はトラブルがおこったり、なんとなく建設的でない会議時間が長引いたりすると、

「仕事だから仕方ない」と思考停止し、ただ黙々と作業に徹することしかできませんでした。

そして、なにかとボスのせいにし、愚痴のタネにしておりました。(お恥ずかしい)

ただ、復職して以降、問題に直面しても思考停止に陥ること減り、

「なんでこうなっているんだろう」「どうしたら改善できるんだろう」と

目の前で起きている問題が2次試験の「事例」風に脳内変換されてることに気づきました。

かつて、

目の前の状況に「打つ手なし」と白旗を上げていた(愚痴を言うしかなかった)自分が

問題を「解く」対象として見られるようになった。

これが、診断士の勉強をして一番感じる変化です。

例えば、いまはこんな感じでしょうか。(デフォルメしております)

A社は歴史ある卸売業を営んでいる。お客様第一をモットーに良好な関係を築いてきたことが会社の競争力につながっている。海外進出も精力的に行い、社員のモラールも高い状態を維持してきた。

ところが米中の貿易摩擦やコロナ禍により、経済の不透明さが増す昨今、経営のかじ取りが難しくなっている。結果として、社員の残業も増えつつあるが、利益の向上につながっておらず、どこか疲れている社員が増えているように見える。

不確実性が高まる環境下、社長はより成果の出せる組織にしたいと考えている。

中小企業診断士としてどのような助言をするか。(100字以内で述べよ。)

もしあなたなら、どう解きますか?

不確実性が高まる今こそ、組織構造デザインの考え方が役に立つ

上記を考えるうえで、参考になる理論を紹介します。(私が勉強していて、感動した考え方の一つです)

カナダ出身の経済学者、ガルブレイスは

「組織横断の設計」で組織は情報処理システムとしてみることができ、

①組織の情報処理能力自体を向上させる施策

②組織が処理すべき情報量の軽減する施策

を組み合わせて、適切な組織構造化を図ることが、組織全体の情報処理能力を向上させる

ということをいっています。

足元もVUCAの時代と言われるように、米中貿易摩擦やコロナ禍等、先の読めない=不確実性が大きい環境下ですが、これが大きいければ大きいほど、意思決定者と実行部隊との間で交換されるべき情報が増えます。(肌実感あります)

そんな時この考え方に沿って、対策を検討してみるのも一案かもしれません。

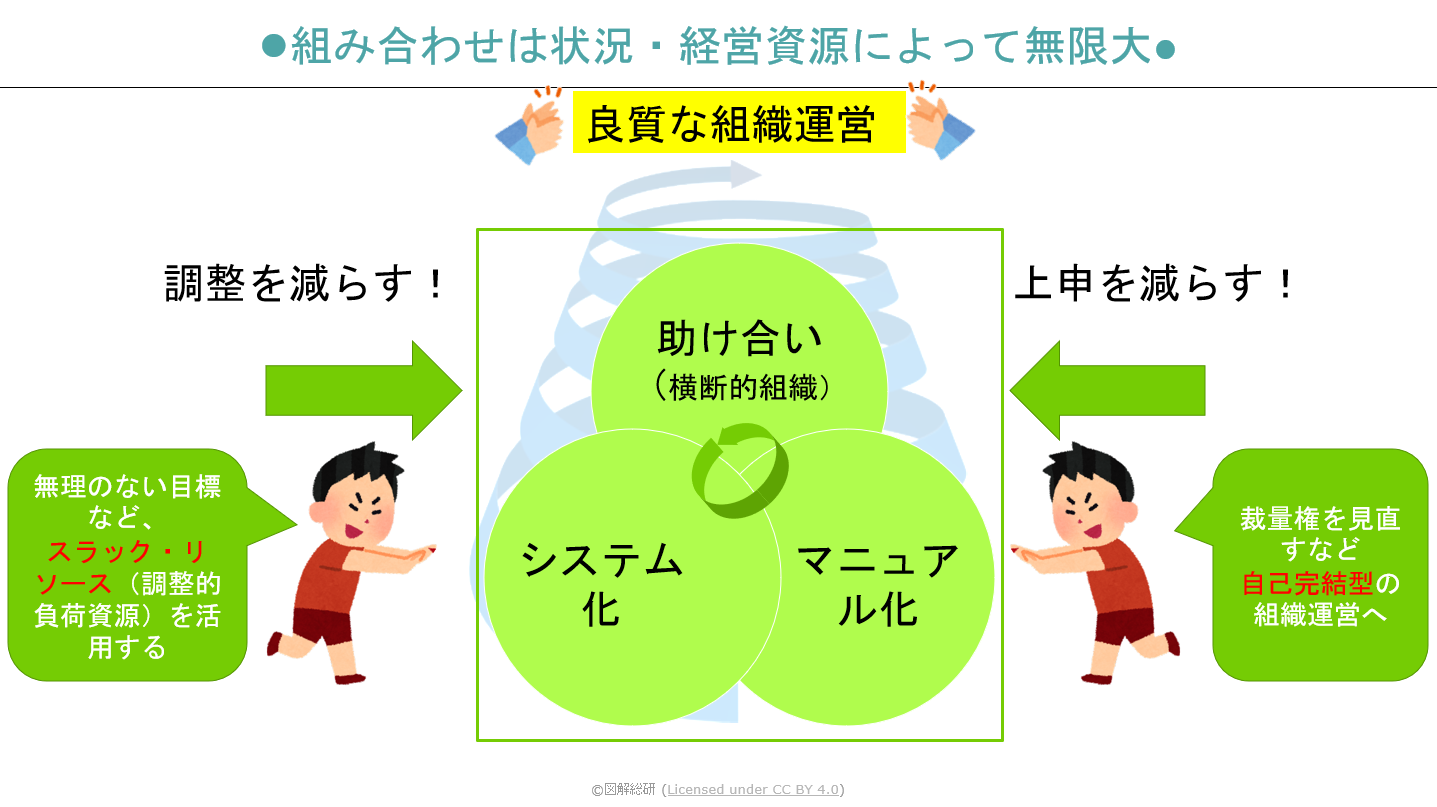

〔組織構造最適化のイメージ〕

教科書的ですが、切り口は以下の通りです。

事例企業の状況や経営資源に合わせて、切り口に優先順位をつけて検討していくことが求められます。

①組織の情報処理能力自体を向上させる施策(例)

・助け合い(横断的組織)の拡充

横断的な関係の構築により、事業部間の協力を行うことで、効率的な情報収集を可能にする

・システム化

データベース化・システム化することで標準化につながり、情報処理能の効率化につながる

・マニュアル化

規則・マニュアルを定めることで、課題解決の基準が明確になり、処理スピードの向上が見込める。

②組織が処理すべき情報量の軽減する施策(例)

・調整を減らす。(組織に調整的負荷資源=スラックリソースを設ける)

高いハードルを課せられると、調整付加が高くなる。(業務効率悪化)

いざという時のための人員配置、無理のない目標を策定することで、そもそも調整すべきことが減る

・上申を減らす

ひとつの仕事を複数メンバーで確認・承認を行うと、情報処理量が2倍3倍と増加します。

権限委譲を行い、自己完結型の組織にすることで、上申回数が減る。

勉強した当時、所属している当事者の目線でしか捉えられていなかった「組織」を、システムとして客観的に捉えるということ自体、個人的には目からウロコでした。実際、そのように捉えてみると、視界が広がり、改善のアイディアが湧き、早く復職して試してみたい!という気持ちが出てきました。(我ながらに単純です・・・)

また、この考え方はとても抽象度が高いので、自分の生活にも応用することもできますね。

私であれば、やらねばならない家事を減らし(情報量を減らし)、いつ勉強するのかや家事の仕組化をすすめ(情報処理能力を向上させ)、自分時間の捻出につなげていたな、思います。

診断士の勉強をしたことで、本業への向き合い方・時間の使い方、いろんなことを見直すことができました。

度のあっていない眼鏡を外して、すっと目の前が開けた感覚です。

身に着けた知識、新たな出会いに加えて、これからまたどんな世界が広がっているのか、

これからも楽しみです!

おまけの語呂合わせ

ここまでお付き合いいただいた皆様に、私から語呂合わせをプレゼント!(くだらなくてすみません)

※イメージです

ガルちゃん、りょーす(し)、自己完結(自給自足のイメージで)。ちからマしマシ。

(ガルブレイス、情報量 スラック 自己完結型組織。情報処理能力 マトリクス型組織(横断的組織)、マニュアル化、システム化

※訛りを聞かせて音読ください。

例えば、スラックが情報処理能力のアップだったか、情報処理量の削減だったか、迷うこと、ありますよね?

そんな時はこのイラストを思い出してください。

ほら、過去問も一発ですね。

平成27年度 企業経営理論第12問

組織デザインのコンティンジェンシー理論によれば組織は情報処理システムとしてとらえることができ、組織構造のデザインは、組織が直面する不確実性に応じて適切な組み合わせで設計する必要があるという。組織構造デザインの方策には組織が処理すべき情報量を軽減していく方策と、組織の情報処理能力自体を向上させる方策とに分類される。

次のaからdのうち、組織が処理すべき情報量の軽減に貢献するものとして最も適切な組み合わせを下記の回答群から選べ。

a.自己完結的職務の形成

b.横断的組織の構築

c.縦系列の情報処理システムの改善

d.調整付加的資源の導入

〔回答群〕

ア aとb イ aとd ウ bとc エ bとd オ cとd

一次試験は、断片的な知識でも消去法で選択肢を絞り込むことは可能です。

でも、まだ時間はたっぷりあるこの時期。せっかくなら、出涸らし法で、

選択肢の一つ一つを吟味の上、吸収しつくしましょう!

〔上の選択肢の翻訳〕

a.自己完結的職務の形成 :

上申の回数を減らすことができる(量の削減)

b.横断的組織の構築 :

関連する部署間の連携を高め、直接的に情報処理を調整できるよう組織構造を形成することで、効率的に情報集められる

マトリクス型組織、タスクフォース等

c.縦系列の情報処理システムの改善 :

システム化(効率的に情報交換できる)

d.調整付加的資源の導入 :

無理な調整を減らす!(量の削減)

ということで、正解はaとdの「イ」ですね。

ガルちゃんは漁師(量-スラック)で自己完結なのです。

それでは本日もお読みくださり、ありがとうございました!

気温の変化が大きくなっていますが、体調に気を付けて、今日も楽しく参りましょう^^

明日はホスピタリティがあふれ出る、masumiです!

お楽しみに★

なゆた

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑