令和3年度(2021年度)の1次試験に向けて「自分の現在地」を知る

いつも道場ブログをご利用頂き、誠にありがとうございます。

本ブログでは、読者の皆様により良いコンテンツをお届けできるよう日々努力を続けております。

この度、当サイトの品質向上の一環として「ブログのデザイン変更トライアル」を実施することに致しました。

本トライアルでは、2020年オンライン夏セミナーでのアンケート結果で多くご指摘を頂いた「ブログの読みやすさ」を改善することを目的としております。

また、トライアル終了後、読者の皆さまからのフィードバックのご協力をお願いしたいと存じます。

皆さまのフィードバックは、道場ブログのコンテンツ品質向上に繋がります。

トライアル期間中、ご不便をおかけすることになり恐縮ですがご理解頂きたくよろしくお願い致します。

[トライアル概要]

1.トライアル内容:ブログデザイン変更

2.トライアル期間:11月1日(日)~11月15日(日)

3.備考:本トライアルは予告なく終了することがあります

中小企業診断士一発合格道場11代目一同

![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]()

口述セミナー@オンラインのお知らせ

セミナー日:2020年12月12日(土)午後を予定

募集開始日:2020年12月11日(金)昼12時より

当日の時間などの詳細は後日告知いたします。

※今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

直接対面による口述セミナーは行いません。

あらかじめご了承ください。

![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]() ★

★![]()

おはこんばんちは。

子育て世代受験生の味方・カワサンです(自己紹介、過去投稿)

4歳の娘と3歳の息子が毎日家を走り回っています。ちなみに賃貸住宅の2階住まいです。

下の階の方、毎日毎日本当に申し訳ありません。

さて、今年の2次筆記試験が終ってから、試験後の事を様々触れてきましたが、今日は「来年、1次試験に挑もうと思っている方」向けの話題です。

待ってろ令和3年な方、お待たせしました。

幸か不幸か、今年は忘年会も盛大に…というのはなさそうで、毎年幹事やら付き合いやらでウンザリな方も、ちょっと違う「師走」になりそうですね。

つまるところ、家にいる時間が長くなりそうなので、有効活用して勉強しまくりましょう!

私にとって、学生時代の12月は引きこもり&アルバイト強化月間でした。

そして社会人になったら、いろんな方との忘年会ばかり。

でも、今年は…引きこもり強化月間の予定です!

前の上司の話ですが、労働組合との忘年会が12月24日に設定され、妻に浮気を疑われて探偵雇うかという所まで話が及んだという事を聞きました。都市伝説は夫婦の仲までもを…

contents

初めて7科目受験しようとしている方へ

まずは「自分の現在地」を知る

「今から7科目の勉強を始めよう」と思っている方がまず抑えておきたいのは

「学習内容と自分の知識レベルの把握」です。

スケジュールでも、時間の捻出でもなく、まずは「自分の現在地」を認識します。

7科目の勉強というだけでも「多くねえか…」と思いますが、何も知らずに手を付けたら、想像以上に勉強する分野が広い事に気づかされます。

一番よくないのは、そのままスケジュールがズルズル遅れて、試験本番に突貫工事で仕上げるコト。

受験1年目の私がそうでした。

難関国家資格でも、

司法試験は、○○法と「法律」の分野毎、

公認会計士は財務・会計や監査・内部統制etc

社会保険労務士は労務管理や社会保障etc

と、なんとなく「分野」が存在しており、そこをグッと深く掘り下げた論点を問うてきます(資格ガイド的な本などを見ると、そんな印象です)。

一方で、中小企業診断士。テーマは「経営全般」

つまり、他の資格と比べても「分野が散っている」ので、どこまで勉強してもゴールが見えないというか…地平線の先を目指して走っているのに、どこまでも地平線みたいな気持ちになってきます。

経営全般と言いますが「会社」はひっくり返せば「社会」

社会全般について体系的に知識を付けていくようなイメージですね。

領域が広いから「浅く広く」かというと、決してそんなことはアリマセン。

例えば、経営法務は民法という判例の大海原な所から毎年出題されますし、ガリガリザウルス(※Google検索)という謎のキャラクターが出てきます。

また、財務・会計も複式簿記の知識が無いと解けない所があり、ここは経理業務や簿記の勉強をしたことが無い方にとって学習時間を要するポイントです。

非常にすそ野が広いので、論点を1個1個やるのは、先が見えません。

そこで「鳥の目」で各科目を俯瞰し、理解度の現在地を把握しておく必要があります。

各科目の性質は、べりーの記事が超オススメなので、ぜひ一読を。

(診断士1次/2次試験の潮流・俯瞰・設問「3つの目」 /べりー)

どうやって現在地を把握するか

個人的には3つ手法があると思っています。

「どれか」やるだけでも、「組み合わせて」やるのでも構いません。

①試験案内を読んで、知っている語句・分野がどの程度あるか調べる

令和2年度・中小企業診断士・第1次試験案内(※外部サイト)

試験の出題範囲については主催者より公表されますので、自分が知っている分野、仕事で把握している分野を把握することが可能です。

試験の出題側が示している情報なので、手を付けるべき範囲は明確ですよね。

ただ、試験案内に書いてあるからと言って、その年に必ず出題されるとは限りません。

案内に書いてある範囲の中から出題されるのは事実ですが、出題頻度は分かりません。

②ネットで調べる

今は情報の海なので、それを取捨選択…となると面倒ですよね。

Google先生の一番上が、一番有用なWebサイトというと、そうでない場合も多い。

個人的にはYouTubeがとっつき易いと思います。

科目の特徴を紹介した動画もあれば、予備校のサンプル講義を視聴できるものもあります。

「これ理解できるかな」「これは、どこかで見たことがある」「仕事で関わっているから、ある程度は分かる」といった事を感じ取って頂くだけで十分です。

もちろん、一発合格道場の過去の記事からどんな出題がされるかを掘り下げていくのも大歓迎です。

検索バーやメニューバーから探して見て下さい。

③本屋さんの資格書籍コーナー

私が受験したキッカケがこちらです。

仕事が休みの日、大きな本屋さんでビジネス書籍や小説を漁っているさなかに、資格書籍のコーナーに立ち寄ったことが、すべての始まりでした。

仕事がら、社労士、簿記、FP(ファイナンシャルプランナー技能士)の参考書をパラパラ見て「手を付けたいけど、ちょっと難しいかなあ…」と思っていたのですが、

同じ参考書を求めて他の方が寄ってきたので、場所を避けると、そこに中小企業診断士の参考書や問題集が並んでいたのです。

前の上司が中小企業診断士だったので「どんなこと勉強するんだろうか」と思い、参考書を手に取ったところ「大学で勉強したことが生かせそうだ、これは受けてみたい」と思ったのが、すべての始まりでした(そして今日にいたる)。

ひとまず全科目を俯瞰できそうな教科書をその場で購入。テキストを半月くらいかけて通読。

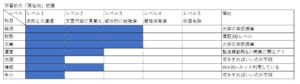

その後、各科目に割くべき時間を以下のように整理しました(クリックで拡大)。

縦軸:科目 × 横軸:現在地のレベル

レベル感は自分の独断と偏見で良いです。まずは現在地を把握すること。

見える化しておくと、目標がハッキリして意識付けにもなります。

科目合格している方も「自分の現在地」を知ろう

※科目合格の仕組みは以下を参照

・「科目合格制度」と複数年計画について(いけちゃん)

・令和2年度 中小企業診断士 第1次試験案内(中小企業診断協会HP)

受験したけど、60点届かぬ科目があり、来年頑張りますという方もまた

「自分の現在地」を把握しましょう。

特に、試験後から少し勉強に離れていた方は、記憶の引き出しが開きにくくなっている可能性があります。

少し問題を解き、腕試しすることをオススメします。

私は1年目の受験で3科目合格(経済・企業・情報)し、4科目が残りました。

・「財務・会計」経済学部卒で会計の授業まで単位取っていたのに、お粗末極まりない

・「運営管理」ケアレスミスで2~3問落とす。来年はお釣り来るレベルまで得点力上げる

・「経営法務」試験本番で1次合格は無理だと諦めがついたレベル。やり直しです

・「中小政策」2~3問落とす。記憶があいまい&統計問題のポイントの抑え方が下手

いろいろ悔しかったので、以下のような現在地をまとめました。

上の例で行けば、経営法務>財務・会計>中小政策>運営管理の順に時間を割いて解いていきます。

私の場合、1週間を単位、1日2科目やると決めて、以下の頻度で問題を解きました。

「財務・会計」ほぼ毎日(週5~6)

「経営法務」苦手科目で毎日だと疲れるので、ほぼ毎日(週5~6)

「運営管理」得点力も伸ばしたいのでやや多め(週3~4)

「中小政策」記憶が低下しない程度に継続(週2~3)→直前期にほぼ毎日にペースアップ

というサイクルで、毎日しこたま解きました。

私は1か月問題を解き続けるうちに、歯磨きや入浴と同じように、やらない日があると不潔と感じるようになってきました。

ここまで取り組めるようになれば、1次試験合格は近いです。

1次試験に向けて「たすき掛け」を押さえるべし

「自分の現在地」を知れば、あとは進むのみ。

さて、どうやって進みましょう。

様々な教材を検討すると思いますが、一発合格道場では合格体験記がふんだんにあるので、自分の学習環境に似ている方を参考にして頂ければと思います。

人ぞれぞれ取り組み方はありますが、テキストを赤シートで隠して穴埋めするよりも、過去問や問題集で実践的に解くのを推奨します。

今のうちにたくさん間違えて、試験本番は間違えないように鍛えておきたい所。

特に問題集や過去問は何度も解いていきたい所です。それはなぜか…

大学入試試験、他の資格試験でもいえますが、マークシート問題は「たすき掛け」のひっかけ問題が一番多いのです。

たすき掛けというのは、数学の因数分解の問題ではなく…(遠い記憶…)

【本来の定義】

・AさんのB理論

・CさんのD理論

なのに、

【試験での出題】

・AさんのD理論

・CさんのB理論

という形で正誤判断に用いるという手法です。

上なんかはアルファベット入替えただけなので、焦って見ると「え、何か違うんだっけ?」という錯覚まで引き起こしそうになります。

このたすき掛けに慣れるには、とにかく問題を解いて、自分が引っかかるポイントを知っておくこと。

過去問回しすぎると問題覚えてしまう?それで全然OKです(Tomatsu)

上記にあるように、問題ごと覚えちゃったという事は、その理論が頭にインプットされていて、かつひっかけ問題のポイントまで抑えてしまっているという証左です。

たすき掛けを押さえれば、得点力はかなり伸びます。

では、また!

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑

受験校では来年講座が始まってますが、なかなかこういうブログだと来年向け情報がまだ少なくて

今日のような記事はありがたいです

勉強しないと気持ち悪くなる、その習慣化で何か工夫されたことありますか?

社会人の勉強は、翌日を思うと自分を守りがち

そこをこえられるかが、一番大きいと思ってます

こう様

ありがとうございます。何か気づきになれば幸いです。

ご質問について、私の場合は

・三日坊主はしないとルール決め

・同じ時間にしか勉強しない

・飲み会の日、翌朝など明らかに無理な日は外す

と、決めておりました。

また、仰るような不安があれば、翌日にやってしまう、つまり朝型にスイッチしても良いと思います。

人間は適応能力がありますから、最初しんどくても続ければ慣れます。私も早起きは辛かったですが、1週間続ければ身体がついてきて、習慣になりました。

ご参考になれば幸いです。