MBA流 企業経営理論の攻略<マーケティング論編> byぴらりん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

MBA流とは?<再掲>

MBA流って言ってみたかっただけです!笑

本編には関係ないので、読み飛ばしてもらってOKです

シリーズを支える部分

自己紹介記事でも触れていますが、実は2年ほど前に経営大学院に通っておりました。

仲間とケーススタディに取り組んだり、自分の意見をレポートとしてまとめたり、課題図書を複数抱えながらも別の読書会を開いたりとすごく忙しいながらも、充実した学生生活を過ごしておりました。

そんなたくさんの学びある日々の中、経営学修士課程(MBA)を修了して一番よかったと思う点は「思考法」を身に着けられた点です。(まだまだ修行中ですが)

ロジカルシンキング(論理的思考)などももちろん学ぶ内容ですが、そもそもの「問いを立てられる」ようになったところが価値ありだと思っています。

「問い」とは

デジタル大辞泉 では、問い=わからないことやはっきりしないことを人に聞く。と書かれています

これ意外と難しいんですが、めちゃめちゃ重要な能力だと思います

「問い」が生まれるから、人は思考を始められて、思考を続けられて、思考に答えを与えられる。答えが出てくるから人は意識が変わり、行動が変わり、世界観までも変えることができる

「なぜリンゴが樹から落ちるのか?」という問いが生まれない限り、何百年もモノが落下する現象に対して原因を探ろうとはしませんよね?

逆に一度、問いが生まれてしまうと解決させなければ気持ち悪い。それが人間の動機付けに大きな影響を与えます

そんな強烈な原動力を生み出す「問い」はある程度定番の方法で機械的に生み出していくことが可能です。そういった方法を経営学修士課程で学べました(本筋とは違うかも?笑)

※余談ですが、ここ2~300年ほどの経済・科学の発展は技術の発展ではなく「問いの発展」が土台にあると感じてます

このシリーズでは「問い」から始め、重要な箇所を押さえていく記事構成にチャレンジしてみたいと思います。

ぴらりんのバックボーン

いきなり調子にのって「【渾身】MBA流企業経営理論の攻略」というシリーズ記事を書き始めたわけではないことを少しだけ補足

- 大学は商学部(経営学 + 経済学)におり、休み時間は図書館の地下にこもって経営学関連の本を読み漁る生活をしていました

- 過去、100冊近い経営学関連の本を読んできました(『競争の戦略』、『戦略サファリ』、『企業戦略論』系)

- 社会人経験を積んだ後は、経営大学院に進み修士課程を修了

- 2030年ごろを目安に博士課程を検討してます(仲間がいればコメントくださいm(__)m)

- ストレングスファインダーでは自分の強みTOP10の内、6つが戦略的思考関係です。笑

MBA流という言葉を使いたかっただけで、実際にはただの「企業経営理論」の解説記事です

ランクBCが合否を分ける<ここから本編>

中小企業診断士試験では皆が解ける問題と正答が分かれる問題、皆が間違える問題があります!

正解が分かれる問題をきっちり押さえておきましょう

一発合格道場9代目のだいまつさんの記事でも紹介されています。

少し紹介しますと、9代目の誇る「540点超え」のだいまつ&きゃっしい、その2人ですらDEランク問題の正答率は「平均点」だった(ずば抜けていたのはABC問題だった!)というのが、データ分析の結果です。

結論は、高得点のために「DE」ランクの問題はやらなくていい!非効率過ぎる!というもの。

実は、TACの採点結果サービスによると正答率が39%以下(ランクDE)の問題数って実は全体の20%前後しか出題されていません(年度や科目によって差はあるものの)

つまり、ランクABCをきっちり取れたら80%の問題数 × 80%正答率=64%の得点をゲットできます

なので、この記事では特に正解が分かれた問題(ランクC:正答率40%~60%)に絞って解説記事を書いていきます。正答率は令和元年から令和5年までの1次試験のデータを使って、TACが分析しているものを使って解説していきます

企業経営理論のCランクを解説<マーケティング論編>

令和2年度 第29問設問①「セグメント・ターゲット選定」

設問文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業のX社では、同社が数年間にわたって取り組んできた、温室効果ガスを一切排出しない新しい小型電動バイクの開発が、最終段階を迎えていた。同社では、この新製品を①小型バイク市場または電動アシスト自転車市場等のどのようなセグメントに向けて発売するかについて検討を重ねていた。同時に、これらの市場においてどのような価格で販売するのがよいかについても、そろそろ決定する必要があった。

(設問 1 )

文中の下線部①に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 小型電動バイクと従来型のバイクとの主な差異は、エンジンの構造などの機能面に限定されるから、小型電動バイクにはライフスタイルに基づくセグメントは適さない。

イ 小型電動バイクの走行性能は従来型のバイクに比較して多くの面で劣るため、ベネフィットによるセグメントを検討することは、この製品にとって不利であり、適切ではない。

ウ 従来型バイクのユーザーのパーソナリティに関する調査を実施した結果、保守的で権威主義的なユーザーは従来型のバイクを強く好むことが分かったため、これらのユーザーを小型電動バイクのターゲットから除外した。

エ 調査を実施した結果、「保育園に子供を連れて行くための静かで小型の乗り物」を求める消費者の存在が明らかになった。セグメントはより細分化することが必要なので、X社では保育園の規模、子供を連れていく時間帯などの変数を用いて、このセグメントをさらに細分化した上で、ターゲットを選定することにした。

正解率:56.2%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

市場をいろいろな軸で区切って「解像度」を高めることがセグメント(区切り)を作る目的の一つ。

日本人に日本酒を売ろう!と決めたとしても、日本人の中にもたくさんの人がいます。一人暮らしの人、夜勤の人、お酒が飲めない人、おじいちゃん、ワイン派な人、、等

自分たちの製品がどんな人に受けるかを考えるために軸を作っていき、顔が想像できるようになるとどんな反応をするかが考えられるようになります

セグメントの軸とは

ここでは2次試験にもつながるセグメントの切り口をご紹介

| 区切り方 | 説明 | 例 |

| ジオグラフィック変数(地理的要因) | どこにいる人か?を中心に分けていく方法 エリアが異なると気候や文化が異なってきたり、そもそも来客ができないなどの理由もあるため地理的に区切る方法は大事 | 国、都市、市区町村 沿線、最寄り駅 土地柄 気候 |

| デモグラフィック変数(人口動態的要因) | 政府統計で出すような客観的な属性を基にした方法 男女差や年齢差、世帯状況は購買行動に大きく影響するため、無視できない | 年齢 性別 家族構成(既婚や未婚、子どもの有無など) 職業 教育環境 世帯年収 |

| サイコグラフィック変数(心理的要因) | 消費者の心理や価値観、ライフスタイルなど外見などからは判断しづらいものを使って分けていく方法 社交的な人と内向的な人では情報の取得方法も違うし、活かし方も違うことは想像ができそうですね | ライフスタイル(生活様式) アウトドアかインドア 仕事重視か趣味重視 パーソナリティ(性格特性) ポジティブかネガティブ 革新的か保守的 社交的か内向的か |

| 行動変数 | 商品の利用用途や利用頻度、製品に対する知識量など行動パターンを用いて分類する方法 週1回来店する人と年に1回しか来店しない人を区切るイメージで、施策の結果も図りやすい方法 | 利用用途 利用頻度 選択基準(デザイン重視や価格重視など) |

一つの変数だけで区切っていくというより、組み合わせて使うことでより解像度を高めることができます

2次試験との関連が気になる方は下記記事はおすすめです!

ぴらりん’s イメージ

大きい枠①ジオグラフィック変数(地理的変数)、②デモグラフィック変数(人口動態的変数)から区切るのがおすすめ!

そして最終的にマーケティング施策の成否を決めるのが、③サイコグラフィック変数(心理的変数)と④行動変数です

①と②はぱっと見た目でわかったり、違いを想像しやすいですが、③と④は外見から判断できないけど購買行動にめちゃめちゃ影響するからです

外部の記事ですが、こちら参考になります!

令和1年度 第31問設問②「価格戦略」

設問文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

原油や原材料価格の低下、あるいは革新的技術の普及は、製造ならびに製品提供にかかる変動費を減少させるため、販売価格の引き下げが検討されるが、価格を下げることが需要の拡大につながらないケースもある。企業は、需要の価格弾力性や交差弾力性を確認したり、②競合他社の動向や顧客の需要を分析、考慮したりして、価格を決定する。

(設問 2 )

文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア ウイスキー、ネクタイ、スーツなどの製品では、低価格の普及品から高価格の高級品までのバリエーションを提供することがある。このように、複数の価格帯で製品展開することを「プライス・ライニング戦略」と呼ぶ。

イ 短期間で製品開発コストを回収することを目指して設定された高い価格を「スキミング価格」と呼ぶ。このような価格設定は、模倣されやすい新製品に最適である。

ウ 発売当日に CD や DVD を入手することに強いこだわりを持ち、価格に敏感ではない熱狂的なファンがいる。新製品導入にあたり、こうした層に対して一時的に設定される高価格を「サブスクリプション価格」と呼ぶ。

エ 若者にスノーレジャーを普及させるために、多くのスキー場は、往復交通費にウェアやスノーボードのレンタル料やリフト券を組み合わせた「キャプティブ価格」を設定し、アピールしている。

正解率:52.3%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

「経営は値付け」と言われるほど価格戦略は経営戦略に直結します。価格決定について分類し、どんな時に有効かを整理していきましょう!

特にキャプティブ価格、プライスライニング価格などはよく試験で問われているのでしっかり押さえましょう!

価格戦略とは

2次試験でも武器になる価格戦略についてです!

| 価格戦略 | 説明 |

| 端数価格 | 198円とか、3,980円とか一番位の高い数字を下げることで、全体が安く見える方法 |

| 慣習価格 | 昔からなじまれている価格を維持する戦略。自販機の金額みたいにあまり変動しないものは無理安売りする必要はない |

| 名声価格 | プレミアム感を出し、品質が良いものであると思ってもらうためあえて高価格で販売する |

| プライスライニング | お手軽版、標準版、ビジネス版みたいな形でラインナップに応じて価格を変える方法 |

| キャプティブ価格 | メイン製品自体は安くして定期的に必要になる付属品などで儲ける価格設定 |

| 価格バンドリング | セットで販売することで客単価を上げつつ、それぞれ各商品の内的参照価格を下げないというメリットがある |

| ロスリーダー | いわゆる”客引きパンダ”を使い人気製品を安く販売することで、客数を増やして関連購買を狙う作戦 赤字になる覚悟が必要 |

| ハイ・ロープライシング | 特売日を設け価格を変化させることで、価格コントロールができる。ただ、特売日にしか買わないという層が出てくる恐れもある |

| エブリデー・ロープライシング | 大企業の戦略。規模の経済性・密度の経済性・経験効果など事業経済性と組織力を発揮して、徹底的なローコストオペレーション実現する方法 |

| サブスクリプション | 提供する商品やサービスの数量ではなく、利用期間に対して対価を獲得する |

ぴらりん’s イメージ

会員登録しないといけないですが、めちゃめちゃいい記事があるので紹介させてください!

中小企業診断士の試験範囲は多少超えてしまいますが、細かい点までまとまっており読み応えばっちりです

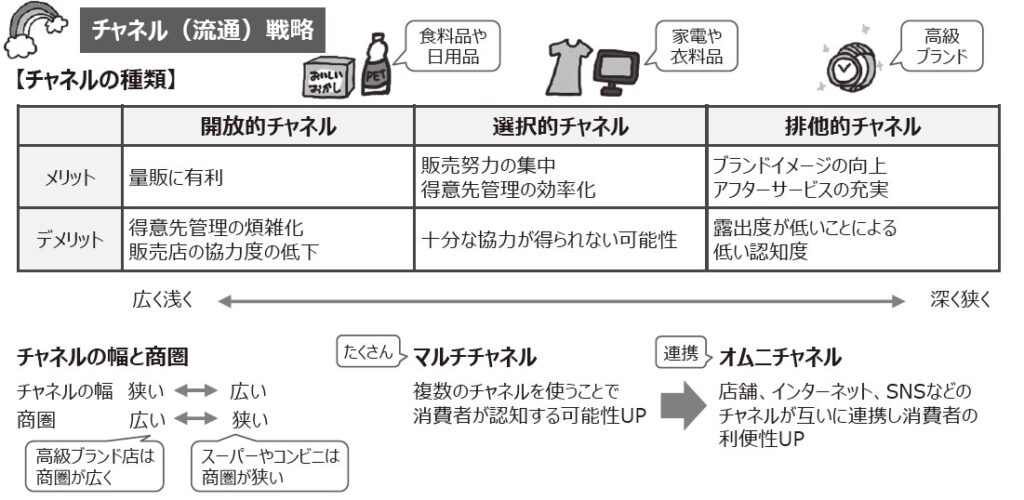

令和4年度 第30問「流通チャネル戦略」

設問文

流通チャネルの構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 流通チャネルの開閉基準とは、メーカーが取引をする各流通業者にどれだけの数の商品を卸すかの尺度であり、当該地域におけるメーカーの出荷総額に占める卸・小売の販売シェアを意味する。

イ 流通チャネルの広狭基準とは、メーカーが特定地域内においてどれだけの数の小売企業を通じて自社の商品を販売するかの尺度であり、開放的流通、選択的流通、排他的流通に分けるために用いられる。

ウ 流通チャネルの長短基準とは、物流ルートの時間的・物理的長さに関する尺度であり、輸送と保管の機能を含めたロジスティクス全体の物流効率を考慮する際に用いられる。

エ 流通チャネルの付加価値基準とは、卸段階と小売段階においてどれだけの付加価値が生み出されているかに関する尺度であり、卸段階と小売段階の販売額の比率として算出される。

正解率:46.5%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

流通戦略は他と比べて論点が狭いためここに挙げる観点をマスターして得点源にしましょう!

開閉基準と広狭基準が微妙で覚えにくいかなと思うので、ここで整理しておきます!

流通戦略とは

流通戦略の最終的な目標は「届けたい顧客に継続的に届けられる仕組みづくり」です

そのために「取扱店数」、「販促協力度」、「小売価格」などをコントロールする必要があります

- 「取扱店数」:販売量・商品露出度に影響し、売上が伸びる可能性がある半面。レア感はなくなる。加えて小売業同士で価格競争をしだしたり、流通在庫を抱えるためキャッシュフローが悪化したりする

- 「販促協力度」:小売業者が販売にどのくらい協力してくれるか?マージンが少なくなると他の商品をバンバン売ってしまうようになり、売上が落ちる

- 「小売価格」:小売価格を高くするとそもそも売れない可能性があるが、小売業者が独自で値付けして販売させないようにする管理も必要

流通戦略の構築の方法には3つの基準があります

| 判断する基準 | |

| 開閉基準 | メーカーが取り扱う流通業者をどのくらい限定するか?でチャネル構造を決定する 流通業者にとっては特定のメーカーとだけ取引する体制をとるかを示す尺度にもなります |

| 広狭基準 | 配荷店数(商品を置いてもらう店舗数)をどのくらいにするか?でチャネル構造を決定する 特定のエリア内で消費者が来店する店でどのくらいおいてもらうかを示す尺度になります |

| 長短基準 | メーカーから消費者までの間にどのくらい中間流通業者を入れるか?でチャネル構造を決定する メーカーが直接的に顧客に販売する場合もあれば、卸売業者⇒中間卸業者⇒小売業者とはさむ場合があります |

3つ基準はありますが、この基準をもとに何を決めるか?と言うと、開放的チャネルか?選択的チャネルか?排他的チャネルか?どれにしようかという感じです。

流通戦略も2次試験で少し出てくるので、要チェックです(深入りは禁物ですが)

最後に

いかがでしたか?

ランクCの問題は2択までは絞れるけど、どっちだったかな~となりがちな問題なため間違えるとすごく悔しいですよね

勉強中にここ迷いそう、ごっちゃになりそうという箇所があればイメージ化して理解すると本番でも助けになります

※お土産の問いはお休みですm(_ _)m

ここまで読んでくださった読者の皆さん、ありがとうございます。

明日は、『ばん』です!乞うご期待!

どうも、わたしの番(ばん)です

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)