【やや渾身】MBA流 企業経営理論の攻略<組織論> byぴらりん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

前回までの記事はこちら!

今回は企業経営理論の<組織論>について解説です♪

MBA流とは?<再掲>

ここは前回の記事と被るので、読み飛ばしてもらってOKです!

シリーズを支える部分

自己紹介記事でも触れていますが、実は2年ほど前に経営大学院に通っておりました。

仲間とケーススタディに取り組んだり、自分の意見をレポートとしてまとめたり、課題図書を複数抱えながらも別の読書会を開いたりとすごく忙しいながらも、充実した学生生活を過ごしておりました。

そんなたくさんの学びある日々の中、経営学修士課程(MBA)を修了して一番よかったと思う点は「思考法」を身に着けられた点です。(まだまだ修行中ですが)

ロジカルシンキング(論理的思考)などももちろん学ぶ内容ですが、そもそもの「問いを立てられる」ようになったところが価値ありだと思っています。

「問い」とは

デジタル大辞泉 では、問い=わからないことやはっきりしないことを人に聞く。と書かれています

これ意外と難しいんですが、めちゃめちゃ重要な能力だと思います

「問い」が生まれるから、人は思考を始められて、思考を続けられて、思考に答えを与えられる。答えが出てくるから人は意識が変わり、行動が変わり、世界観までも変えることができる

「なぜリンゴが樹から落ちるのか?」という問いが生まれない限り、何百年もモノが落下する現象に対して原因を探ろうとはしませんよね?

逆に一度、問いが生まれてしまうと解決させなければ気持ち悪い。それが人間の動機付けに大きな影響を与えます

そんな強烈な原動力を生み出す「問い」はある程度定番の方法で機械的に生み出していくことが可能です。そういった方法を経営学修士課程で学べました(本筋とは違うかも?笑)

※余談ですが、ここ2~300年ほどの経済・科学の発展は技術の発展ではなく「問いの発展」が土台にあると感じてます

このシリーズでは「問い」から始め、重要な箇所を押さえていく記事構成にチャレンジしてみたいと思います。

ぴらりんのバックボーン

いきなり調子にのって「【渾身】MBA流企業経営理論の攻略」というシリーズ記事を書き始めたわけではないことを少しだけ補足

- 大学は商学部(経営学 + 経済学)におり、休み時間は図書館の地下にこもって経営学関連の本を読み漁る生活をしていました

- 過去、100冊近い経営学関連の本を読んできました(『競争の戦略』、『戦略サファリ』、『企業戦略論』系)

- 社会人経験を積んだ後は、経営大学院に進み修士課程を修了

- 2030年ごろを目安に博士課程を検討してます(仲間がいればコメントくださいm(__)m)

- ストレングスファインダーでは自分の強みTOP10の内、6つが戦略的思考関係です。笑

MBA流という言葉を使いたかっただけで、実際にはただの「企業経営理論」の解説記事です

ランクBCが合否を分ける<ここから本編>

中小企業診断士試験では皆が解ける問題と正答が分かれる問題、皆が間違える問題があります!

正解が分かれる問題をきっちり押さえておきましょう

一発合格道場9代目のだいまつさんの記事でも紹介されています。

少し紹介しますと、9代目の誇る「540点超え」のだいまつ&きゃっしい、その2人ですらDEランク問題の正答率は「平均点」だった(ずば抜けていたのはABC問題だった!)というのが、データ分析の結果です。

結論は、高得点のために「DE」ランクの問題はやらなくていい!非効率過ぎる!というもの。

実は、TACの採点結果サービスによると正答率が39%以下(ランクDE)の問題数って実は全体の20%前後しか出題されていません(年度や科目によって差はあるものの)

つまり、ランクABCをきっちり取れたら80%の問題数 × 80%正答率=64%の得点をゲットできます

なので、この記事では特に正解が分かれた問題(ランクC:正答率40%~60%)に絞って解説記事を書いていきます。正答率は令和元年から令和5年までの1次試験のデータを使って、TACが分析しているものを使って解説していきます

企業経営理論のCランクを解説<組織論編>

令和2年度 第14問「組織の要素」

設問文

C.I.バーナードは、経営者の役割を論じるためには、組織についての理解が不可欠だとし、その要素を明らかにした。バーナードが示した組織の要素として、最も適切なものはどれか。

ア 階層、分権化、統合化

イ 計画、指揮、統制

ウ コミュニケーション、貢献意欲、共通目的

エ 責任と権限の一致、命令の一元性

オ 分業、専門化、調整

正解率:52.8%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

組織と言えるためには、「単なる人の集まり」以上のものが必要です

「コミュニケーション、貢献意欲、共通目的」のキーワードは2次試験の事例1でもすごく使う概念なので、絶対におさえておきましょう!

組織の3要素とは

チェスター・バーナードが提唱した組織が成立するための3つの条件のこと。バーナードは「組織とは、2人以上の集まりによる集合体であり、2人以上の人間が何かを成し遂げようとする時に形成されるもの」と定義し、ただ集まった人の集合ではないことを整理しました。バーナードは1938年に出版した著書『経営者の役割』の中で、「コミュニケーション」「貢献意欲」「共通目的」の3要素が組織として成立するために不可欠だと示しました。

ただ実はバーナードは経営学者ではなく経営者だったのですが、彼が示した考え方が後の経営学に多大な影響を与えていきます。この背景を少しご紹介

1927年から20年間ニュージャージー・ベル電話会社の社長を務めていたバーナードは、1929年に始まる世界恐慌で外部環境の変化の恐ろしさを目の当たりにしました。一企業の経営努力ではどうすることもできない現状がありつつも、業界の中では逆境をバネに成功する企業もいたのです。

バーナードは、企業は単なる人の集合ではなく「協働システム(組織)」であるとし、経営者の役割とはその組織に共通目的(=経営戦略)を示すことだと説きました。そして、共通目的の元、貢献意欲とコミュニケーションを活性化させてモラール(士気:集団としてのやる気)を高めることこそが外部環境に対処する方法であると示しました。

当時としては、経営者の役割=共通目的(経営戦略)を示すこと、という考え方は画期的だったようです。

ぴらりん’s イメージ

スリーサークルモデルに落とし込むと貢献意欲さえあれば、コミュニケーションも生まれるし、共通目的も醸成されていく?ような気もしますね

令和3年度 第23問「組織の変革」

設問文

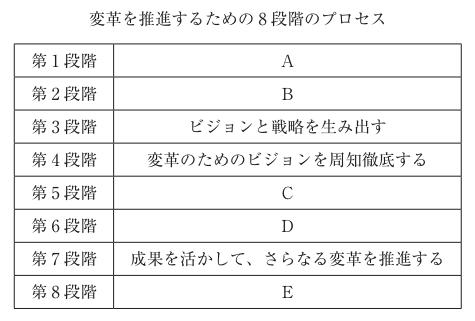

J.P.コッター(J. P. Kotter)の提唱した組織変革の 8 段階モデルによると、変革プロセスの各段階には変革を推進する場合に生じがちな独自の課題が存在し、目標とする変革を実現するために変革の推進者にはこれらの課題を克服することが求められる。

下図は、 8 段階モデルの各段階における課題を図示したものである。図の中の空欄A~Eに入る課題の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

ア A:危機意識を高める

B:従業員の自発を促す

C:変革推進のための連帯チームを築く

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

イ A:危機意識を高める

B:変革推進のための連帯チームを築く

C:新たな方法を企業文化に定着させる

D:短期的成果を実現する

E:従業員の自発を促す

ウ A:危機意識を高める

B:変革推進のための連帯チームを築く

C:従業員の自発を促す

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

エ A:変革推進のための連帯チームを築く

B:危機意識を高める

C:従業員の自発を促す

D:短期的成果を実現する

E:新たな方法を企業文化に定着させる

オ A:変革推進のための連帯チームを築く

B:危機意識を高める

C:短期的成果を実現する

D:新たな方法を企業文化に定着させる

E:従業員の自発を促す

正解率:55.8%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

最初と最後のステップ「危機感の醸成と企業文化への定着」をまずは覚える。そのあとはステップをグループ化してイメージを作ると覚えやすいです

「このままじゃまずい!何を変えていかないと!!」⇒「この変化はいいぞ!みんなで実践していこう!!」という流れ

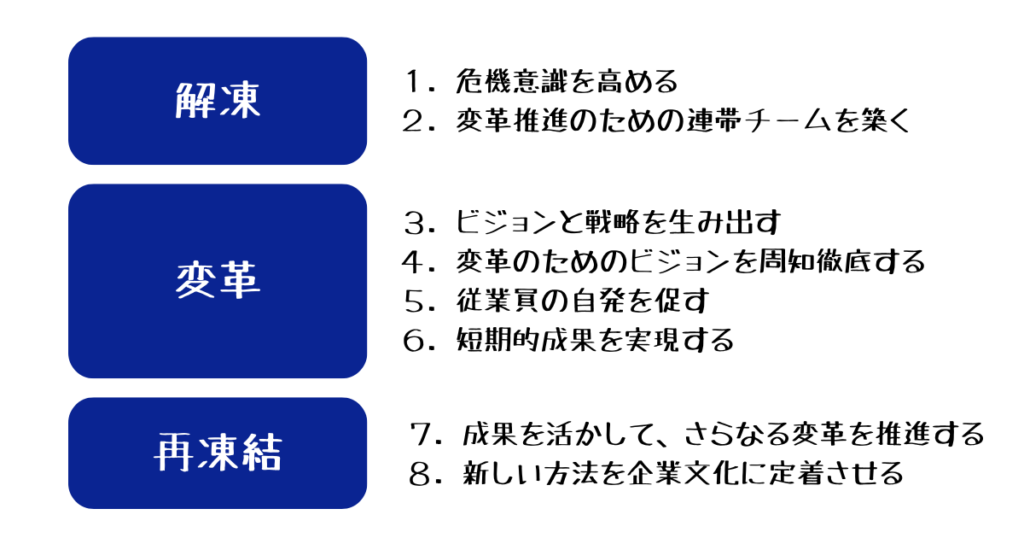

コッターの8段階の変革モデル(8ステップ)

ハーバード・ビジネス・スクールの教授だったジョン・コッター博士は1995年に『企業変革力』を出版しました。数多くの変革過程の企業を研究し、変革前夜から変革終了後までを8段階に分解しそれぞれのフェーズ毎に何を行っていくかを整理しました。

| 段階 | 段階ごとのゴール |

|---|---|

| ①危機意識を高める | 実体の見える化などで危機を明示し、変革の必要性を認識させること |

| ②変革推進のための連帯チームを築く | 「変えたくない軍団」に屈しない強力なリーダーシップチームを作り上げる |

| ③ビジョンと戦略を生み出す | 分かりやすい言葉で変化の方向性とその手段を定義する |

| ④変革のためのビジョンを周知徹底する | 人々にコミュニケーションを通じてビジョンを理解し、支持させる |

| ⑤従業員の自発を促す | 実際に、従業員に小さいチャレンジを行わせる |

| ⑥短期的成果を実現する | 上手くいったことがあれば盛大に称賛し短期的な勝利を祝ってモチベーションを高める |

| ⑦成果を活かして、さらなる変革を推進する | 変化に積極的になったメンバーを評価するなど調整を行いさらにチャレンジを促す |

| ⑧新しい方法を企業文化に定着させる | 共通言語化や社内制度に組み込むなど新たな文化とすることで、変革を持続可能なものとする |

変革チームは自分の行動を変えていくのではなく、みんなに行動を変えさせるのが目標なので、「変革の方向性を示し皆に実践してもらい小さい成果を喜ぶ」と覚えると8ステップの中間部分は思い出しやすくなると思います

ぴらりん’s イメージ

コッターの8段階の変革モデルには基となる考え方があります。クルト・レヴィンという心理学者が場の理論「人間の行動は環境に左右される」という概念を示し組織行動を変えるためには「解凍⇒変革⇒再凍結」というプロセスをたどる必要があるとしました。

場の理論では、B=f(P × E)と数式で表し、人は周囲の環境とパーソナリティで行動を決めていることを端的にまとめています

B:行動 | f():関数 | P:人間性や価値観などのパーソナリティ | E:周囲の環境

つまり、企業にとって変革を生み出したいなら、今の企業文化をやめないと違う行動は生み出せない!ということですね

コッターはこの「解凍⇒変革⇒再凍結」というプロセスの内、変革部分を細分化して実行しやすくしてくれました

令和4年度 第18問「組織のライフサイクル仮説」

設問文

組織のライフサイクル仮説によると、組織は発展段階(起業者段階、共同体段階、公式化段階、精巧化段階)に応じた組織構造、リーダーシップ様式、統制システムをとる。また、組織の発展段階に応じて、組織で支配的となる有効性(組織がその目標を達成した程度)の指標は変化すると考えられる。

組織の発展段階の名称と、各段階で支配的な組織の有効性指標に関する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

【組織の発展段階】

a 起業者段階

b 共同体段階

c 公式化段階

d 精巧化段階

【組織の有効性指標に関する記述】

① この段階では、人的資源の開発が有効性指標として重要となり、経営者のリーダーシップの下で職場集団の凝集性とモラールを高めることが追求される。

② この段階では、資源獲得と成長が組織の有効性指標として特に重視され、顧客や金融機関などの利害関係者と良好な関係を築くことに中心的な価値が置かれる。

③ この段階では、組織の安定性と統制、ならびに組織の生産性が支配的な有効性指標となり、情報管理システムや業務上の規則と手続きが組織内で広く整備される。

④ この段階では、組織の安定性と統制、ならびに組織の生産性と人的資源の開発を重視しつつ、新たな環境適応のための資源獲得と成長が追求される。

〔解答群〕

ア a-① b-② c-③ d-④

イ a-① b-④ c-② d-③

ウ a-① b-④ c-③ d-②

エ a-② b-① c-③ d-④

オ a-② b-① c-④ d-③

正解率:40.3%

(クリックして正解を見る)

正解できましたか?

迷う点は何でしたか?どうすれば確実に正解できるか?考えていきましょう!

この論点のポイント

起業者段階は成長と加速のための資源獲得をイメージすれば答えることができるため、共同化段階とそのあとの公式化段階、精巧化段階をイメージできるようにしておきましょう!

組織のライフサイクルモデル

組織を規模別にみていくと似たような課題感があり、それを打破しないと人数規模が増えない(倒産してしまう、離職が増えるなど)状況が起きます

| 段階 | 規模イメージ | 特徴と問題点 | 次の段階へ行くためには |

|---|---|---|---|

| ①起業者段階 | 30人~50人くらいまで | 創業者が創造性を活かして事業を作っている段階 経営資源が少なく、顧客認知もまだまだ十分でない。創業者が人材管理も行っている状況 | 経営管理(マネジメント)に強いリーダーを育成する or 採用してくる |

| ②共同体段階 | 50人~100人くらいまで | 経営者の声が直接届かないメンバーが出てきて、トップダウンなリーダーシップだけでは機能しなくなる段階 リーダーの目の届かないメンバーなどのモラールや結束力が落ちてきて離職が増え始める | ビジョンを整備し方向性を打ち出しつつ、リーダーは権限を委譲し、直接トップが指揮することなく制御・調整を行える機能を作り出す必要がある |

| ③公式化段階 | 100人~300人くらいまで | 職務規則・評価システム、会計制度など様々な規則・手続きが導入され、組織は次第に官僚制的になっていく段階 分業が進み各部門は専門化していき、思考パターンの硬直化や目標の置換などの官僚制の逆機能が出始める | 官僚制の逆機能を抑制するために、経営理念の浸透や職務横断的なプロジェクトチームを整備する |

| ④精巧化段階 | 300人以上 | 官僚制の危機に対し、組織は多数の部門に分類され、小規模組織の利点を確保しつつ、プロジェクトチームなどによって、柔軟性を得ようとする段階 | 経営理念の再定義や組織文化の変革といった再活性化策が必要 組織に人材の多様性を生み出し活性化を図ることも有効 |

ぴらりん’s イメージ

公式化段階と精巧化段階の違いは、内部環境の整備を行っているか、外部環境への対応に備えているか、と考えると覚えやすいです

最後に

いかがでしたか?

ランクCの問題は2択までは絞れるけど、どっちだったかな~となりがちな問題なため間違えるとすごく悔しいですよね

勉強中にここ迷いそう、ごっちゃになりそうという箇所があればイメージ化して理解すると本番でも助けになります

問いがあれば思考を続けられるという持論から、下記のお土産を置いておきます!しっかり言語化することで資格勉強のモチベにつながると思うので、ぜひコメントに残してみてください(一貫性のコミットメントというやつです)

お土産の問い

- 中小企業診断士試験に合格したあと何を強みに仕事を取っていきますか?

- 部下を採用して何か自分を仕事を振っていくとしたら、どんな仕事を振っていきたいですか?

- 自分が組織を作る立場になった時、どんな共通目的を示しますか?

- 自分の貢献意欲が高まるときはどんな時ですか?それはどんな組織やどんな同僚がいるときですか?

ここまで読んでくださった読者の皆さん、ありがとうございます。

最後の問いで、自分なりの考えをまとめてぜひコメントください!

(正しい・正しくないかはあまり気にせず、自分に問いを作ることでモチベ維持が期待できます。チャレンジ推奨!)

明日は、『ばん』です!乞うご期待!

どうもさわやかです(キリッ×4)

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)