どうする対策 ~第13回「電卓が指1本でしか叩けません」~ by さや

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆さん、こんにちは!

戦略的2年合格の「不惑の自称ストレート生」さや です。(何ソレ?!と思われた方はコチラ)

世の中はシルバーウィーク。

行楽地の賑わいを伝えるニュースを目にして、

受験生には関係ないし

と、やさぐれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

お気持ちはとーーーーーってもよく分かります!

そんな中、誘惑にも負けずに頑張っているあなたは素敵です!!

お休みを心置きなく満喫できる日を夢見て、いまはコツコツ積み上げていきましょう。

さて、今日は「電卓が苦手問題」について書いていきます。

電卓が苦手でも、事例Ⅳは十分戦えます!

電卓が苦手でない人には価値の無い記事なので、この先は読まずに勉強時間に充てて下さい^^

※「電卓が得意になるための方法」を紹介しているわけではないので、申し訳ありませんがその目的でこの記事を開いてくれた方にとっても価値の無い記事になります。その旨ご承知おきの上、よろしければ読み進めて下さい。

わたしの電卓事情

普段の電卓利用頻度

まず、わたしの普段の電卓利用頻度ですが、仕事・生活ともに「ほぼゼロ」です。

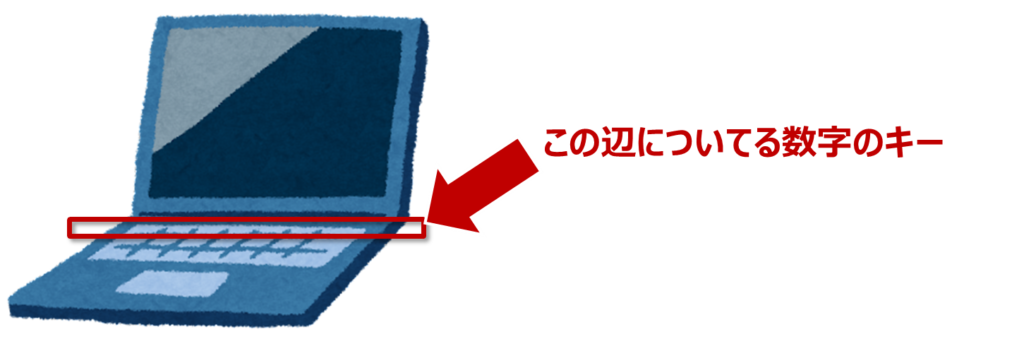

仕事では業績数値の分析などを行っていますが、数字が既に入力された状態のExcelを扱うことが殆どですし、自身で数字の入力が必要な場合も、ノートPCの数字キーを使っています。(テンキーはついていない)

買い物など、普段の生活で計算が必要な時は暗算でざっくり済ませている(子どもの頃にそろばんを習っていて、簡単な計算ならエアそろばんで可能)ので、電卓を使いたいシーンがまずありません。

使いたくなった場合も、スマホの電卓アプリで十分に事足ります。

このような状態だったので、中小企業診断士の2次試験対策を始めるまで、我が家には電卓がありませんでした。

事例Ⅳと電卓とわたし

突然ですが、歌います。

目標がある~のよ~~~

事例Ⅳ 解く時のわ~たし~~~

電卓 叩きな~が~~ら~~~

右手で文字を~ 書く~~~♪

なんの歌か分かったあなたは、きっと同世代。(この章のタイトルがヒント!分からなかった方はスルーしてくれて大丈夫です^^;)

何が言いたかったかというと「ノールック&左手(非利き手)の指複数を駆使して電卓をバチバチ叩きながら、右手(利き手)で計算結果を書けるようになる」、これがわたしの当初の目標でした。

というか、毎日使っていれば勝手にこうなるもんだと思っていました。

「電卓 使い方」などのキーワードでYoutubeを検索した時に出てくる動画のほとんどが、この「ノールック&バチバチ系」だったからです。

毎日使っていればそのうち出来るようになるでしょ。

体で覚えちゃえばいいんだから、自転車みたいなもんだよね。

こう思って毎日事例Ⅳに取り組んでいたわたしですが、勉強開始から1ヵ月強、去年の9月中旬にどんな状態だったかと言うと、

電卓ガン見 & 右手の指1本打ち

。。。

メモリー機能(M+、Mー、MR、MCキー)やグランドトータル機能(GTキー)は使えるようになっていたものの、ノールックでなんて打てないし、右手人差し指で一つずつキーを押している状態でした。(かろうじて「イコールキー」だけは右手薬指)

毎日やっているのに、なぜ。。。

と思いましたが、理由はいたってシンプル。

「いつもの打ち方」を毎日繰り返していただけで、意識的に複数の指を使って打つような練習をしていなかったからです。

今思えば、なぜそれで「そのうち出来るようになるでしょ」と余裕をかましていたのか、わたしの受験七不思議の一つです。

そんなこんなで、わたしは2次試験1ヵ月前にして「電卓が苦手問題」に向き合うことになりました。

「電卓ガン見&利き手の指1本打ち」によるデメリット

「電卓が苦手」問題に向き合うにあたり、まずは「電卓ガン見&利き手の指1本打ち」によるデメリットを考えてみました。

デメリットは単純明快「計算に時間がかかる」です。

あくまでわたしの試算なのですが、「ノールック&バチバチ系」と「電卓ガン見&利き手の指1本打ち」では、純粋な計算にかかる時間が、少なく見積もっても5分は違います。

時間との戦いの事例Ⅳにおいて、この5分は死活問題です。

実はもう一つ大きなデメリットがあったのですが、この時点では気付くことが出来ておらず、試験当日に判明することになります。その話はこの記事の後半で。

わたしがとったアプローチ

「計算に時間がかかる」といったあまりにもシンプルな問題を改めて認識したわたしは、奥義ネット検索で対策を模索しました。

指のポジションや運び方、練習方法の情報・動画はたくさんあるものの、残された期間は短い。。。

どうすべきか。。。

迷っていた時に、知恵袋的なサイトで以下のようなやりとりを見つけました。

-

簿記検定を受けるのですが、時間内に解き終えることが出来ません。どうすれば電卓が速く打てますか?

-

目的は、電卓を速く打てるようになることではなく、簿記検定に合格することですよね?

わたしは先日簿記検定2級に合格しましたが、電卓のスピードは致命傷にはならないと思います。

何を計算するのかや解き方を考えるところに時間を使い過ぎなのではないでしょうか?

解き方がパッと出てくるように、過去問の数をこなすことをおススメします。

この質問者が、この回答で納得したのか、はたまた「いや、欲しい答えはそういうことじゃないんだよ。。。」と思ったのかは分かりません。

ただ、この回答が妙にしっくりきたわたしは、得意の割り切りで、

電卓は、あくまで解答を導き出すための1手段にすぎない。

電卓のスピードは諦めて、違うところで勝負しよう!

と決めました。

対策1:解き方を習得する(当たり前)

計算スピードが遅い人は、必然的に「考えるところ」に使える時間が少なくなります。

「第2次試験 事例Ⅳの解き方」と「事例Ⅳの全知識&全ノウハウ」をやりこんで、頻出問題には脊髄反射で対応出来るよう練習を繰り返しました。

事例Ⅳ高得点のみっきー![]() が先日記事に書いていたアプローチもこのスタイルに合っていると思うので、是非読んでみて下さい。

が先日記事に書いていたアプローチもこのスタイルに合っていると思うので、是非読んでみて下さい。

対策2:”記述”で勝負

わたしは事例全般、設問を解く順番などはつけず頭から順に解いていくスタイルです。

但し事例Ⅳは、”対策1”を頑張ったとしても本番で時間切れになるリスクがそれなりにあると思っていたので、「時間が足りなくて、得点出来るはずの設問の解答が書けなかった」ことを避けるため、最後にある(ことが極めて多い)文章記述問題から解くようにしていました。

また、計算過程を求められる設問は、計算まで終わってから解答を書くのではなく、解き方が見えた時点で日本語(数字ではなく、”売上高”とか”顧客数”などの表現)で計算過程を示し、計算が間に合わなかった場合でも部分点が取れるようにしていました。

注:部分点がもらえるのか、どの程度もらえるのかは不明ですが、少なくとも白紙よりは得点の可能性が高まると思っています。

対策3:タイピングの精度を高める

仕事でもなんでも、たいていの物事は「スピード」と「質」が大切です。

計算をするというアクションにおいて、「スピード」を捨てたわたしは「質」を高めるしかありません。

打ち間違いは致命傷。

「電卓ガン見しながら」「利き手の人差し指1本しか使わない」ことに決め、とにかく確実にタイピングすることを心がけました。

このように割り切りと対策を行った結果、試験本番では、計算が間に合わず1問空欄を残してしまうも、文章記述問題は漏れなく解答し、合格ラインの60点をとることが出来ました。

それでも試験当日に感じたデメリット

最後に「試験当日に感じた、電卓が苦手なことによるデメリット」について。。。

電卓が苦手な皆さん。

「ノールック&バチバチ系」の人に憧れがありませんか?

そして、なんとなく頭が良さそう&事例Ⅳも難なく解けそうに見えませんか?。

そんな偏見(?)があったわたしは、試験当日、前後左右にいる「バチバチ系」の人にまんまと圧倒されてしまい。。。

経営分析で例年とは異なる問題が出て動揺したことも相まって「電卓もまともに使えないこんなわたしが合格できるわけない」と途中で心が折れかけてしまいました。

なんとか気持ちを立て直し、最後まで粘った結果合格にたどり着くことが出来ましたが、もしあの時諦めてしまっていたら。。。と思うと寒気がします。

電卓が苦手な皆さん。

2次試験会場には電卓の魔術師が、皆さんが思っている以上にたくさんいます。

「試験部屋にいる、自分以外の全員が魔術師(に思える)」の状態だってあり得ます。

けれど、「電卓が得意=事例Ⅳが得意」では決してありません。

魔術師たちに惑わされず、実力をしっかり発揮し、自分なりのアプローチで得点を重ねていって下さい!

電卓の使い方を含め、事例Ⅳ対策については夏セミナー動画も是非参考にしてみて下さいね。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました!

電卓が得意な人には、全く価値がない&理解に苦しむ内容だったと思います。(だから冒頭に言ったのに!)

けれど、去年のわたしのように悩んでいる方もいるのではないかと思い、少しでも参考になればと記事にしてみました。

今回は電卓をテーマにしましたが、試験に臨むにあたり得意なこと・苦手なことは人それぞれ違います。

苦手を克服することだけが正解ではありません。

試験まであと1ヶ月半というこのタイミングで一度立ち止まり、今後とるべきアプローチを考えてみてもよいかと思います^^

応援しています!

ブログ更新は火曜定休なので、明日はお休み!

明後日はいつもなら トロオドン の順番ですが、今回は ベスト です。

例のシリーズですよ~。

ベスト、よろしく~!!

今回は事例Ⅲがテーマです!

おまけ

今回の記事を書くにあたり、「ノールック&バチバチ系」の人はどういう過程でそうなるのだろうと気になったので、14代の金融三銃士こと「電卓の魔術師」達にヒアリングしてみました。

ねぇねぇ、電卓ってどうやって使いこなせるようになったの?

入行してすぐに訓練とテストをやらされたよ。

あとは法人担当になると、担当企業に訪問した時にその場で計算することがあるので、本業で慣れてくる感じだね。

「練習」ではなく「訓練」というワードチョイス。。。

厳しそうです。

業務的に、100行くらいの検算とか決算書の確認とかで電卓を使うことも多いから、徐々にノールックが身につくって感じかな。

よかった、こちらは「訓練」じゃない!

やっぱり仕事で必要に迫られてって感じですね。

社会人になってからではなくて、学生時代の簿記の勉強で身についたかも。

ちなみにバチバチ打てるけど利き手だけだよ。

ペンを持ち替える手間はあるけど、その方がやりやすいので。

簿記の勉強か、なるほど。

わたしもいま改めて簿記の勉強中なので、バチバチ系になれる日も実は近い?!

勉強や仕事など「出来るようになった経緯」は人それぞれですが、「必要に迫られて」「慣れで」というところが大きいようです。

診断士の仕事でもお客様の前で計算する機会がありそうなので、今更ではありますが、バチバチ打てるように訓練したいと思います!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

記事へのコメントについて

記事へのご感想やご要望があれば、下部の入力フォームから是非コメントをお寄せください!

執筆メンバーの励みになりますので、よろしくお願いいたします。

※コメント送信後、サイトへ即時反映はされません。反映まで数日要することもあります。

※コメントの内容によっては反映を見送る場合がございますので、予めご了承ください。