1次試験対策の完成度の目安 ーー頻出領域と稀出領域ーー

こんばんは、ZonEです。

前回(JCさん)、前々回(ふうじんさん)と2回にわたり

「今からできる2次対策」についてご紹介がありました。

ただ、ストレート合格を狙う受験生の中には、

「まずは1次試験突破という、目下の目標を達成しないと、

2次対策に手をつける気持ちになれないよ。」

…という方も数多くいらっしゃると思います。

そこで、今回は

「2次対策に着手しても問題ない、1次対策の完成度の目安」

について、お話ししたいと思います。

出題頻度の高い領域で8割の得点が取れればOK

中小企業診断士の試験範囲は非常に広いのですが、よく出題される

分野や論点(以降「頻出領域」)には偏りが見受けられます。

各予備校でも「出題領域表」と呼ばれる、平成○年の第○問はどの

領域から出題されたのかが分かる一覧表を作成して配布しています。

2次対策に手を拡げるのに十分な1次対策の完成度の目安として、

私がオススメするのは、「頻出領域で8割の得点が取れる」

状態になることです。

…えっ、8割? 目標 高すぎない!? 平均60点取れば合格でしょ??

という声も聞こえてきそうですが、私は「本試験で80点取れる状態に

なってください」とは言っていません。

1次対策はやればやるほど深みにハマる

過去問を解いた方ならご存知のように、本試験では「何、この問題?」

と思わず叫びたくなるような、出題頻度の低い領域(以降「稀出領域」)

からの問題が紛れ込んできます。

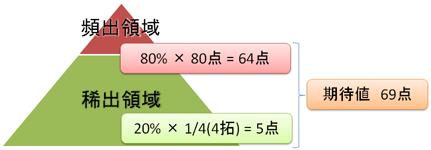

パレートの法則(8:2の法則)ではないですが、

・頻出領域から80%

・稀出領域から20%

の割合で問題が出題されるイメージです。

ここで陥りやすいパターンとしては、稀出領域の問題に目移りして

学習領域をどんどん拡げてしまうことです。

「投資(勉強時間)対効果(勉強により上昇する得点の期待値)」を

考えると、稀出領域にいたずらに手を拡げることは、得策とは言えません。

それよりも、頻出領域で8割の得点が取れる状態になるべきです。

稀出領域に手を拡げるより、費用対効果も高いです。

頻出領域で8割の得点が取れると、稀出領域が4拓で2割5分だとしても

80% × 80点 + 20% × 25点 = 69点

…となり、本試験で期待値69点を確保することができます。

期待値で69点であれば、毎年問題となる科目間格差(科目によって

平均点が大きく異なる。去年は経営情報システムの平均点が異常に

低かった。)が多少あっても、40点を下回ることはまずありません。

予備校の答練など(模試を除く)は、主に頻出領域から出題している

ケースが多いので、答練で80点を取れる実力を養う…というのが

2次対策に着手する1つの目安になろうかと思います。

まとめ

中小企業診断士試験の山場は何といっても2次筆記試験です。

1次試験が終了してから慌てないためにも、各科目の頻出領域で

8割の得点が取れる状態になったら、稀出領域に手を拡げるのでは

なく、2次対策に着手することをオススメします。

1次試験が迫ってくると、「忘れたことを覚え直す」など

色々と時間を取られてしまいます。余裕のある今のうちに、

先行できるところはどんどん先行していきましょう。

引き続き、頑張ってください!!

by ZonE