【にに×りいあコラボ(前編)】1次試験超高得点の考え方 byりいあ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

はじめに

こんにちは。りいあです。

あっという間に年末が近づいてきましたね。

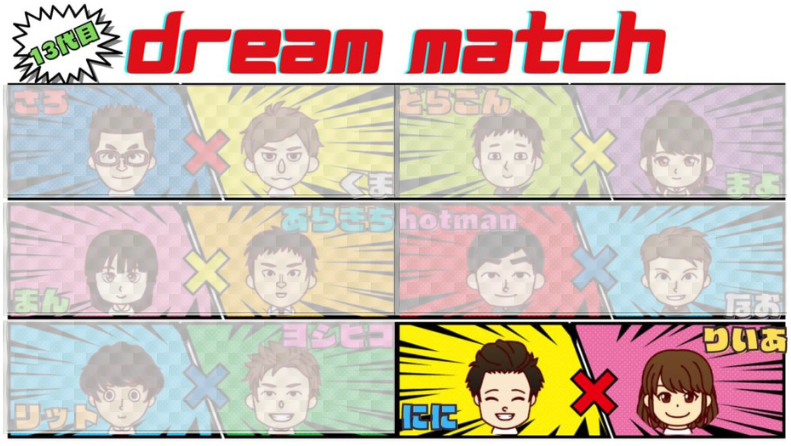

13代目コラボ企画もいよいよ最終章に入ります!

コラボ企画最終章は……!ドン!!

【にに×りいあコラボ】1次試験&2次試験超高得点の考え方!!

ハハハハ!戦闘力580万、このオレと!

フッフッフ…ホホホホホ…!戦闘力296万のわたしでお送りしますよ!

ということで、令和3年度診断士試験において、幸運にもなかなかの高得点を獲得できた2人で、ゆるゆるっと対談したいと思います。

(自分たちで言うと恥ずかしいのでド○ゴンボールに助けてもらいました。ありがとう鳥山ん先生…)

このコラボ企画が、診断士試験だけでなく、試験全般を攻略するコツを紐解くきっかけになれば嬉しいです。

クリスマスくらい気の利いたゆるわだやってくれ……

だ、大丈夫です!

気は利かないガチわだですが、テンションはゆるめです☆

なにかクリスマスプレゼントになるような発見があると幸いです。

さて、最終章(前半)では、1次試験で合計580点を獲得したにに にインタビューします!

にインタビューします!

まず、ににが獲得した580点がどれくらいすごいかと言うと……

参考に、13代目の得点ランキングを見てみましょう。

-2.png)

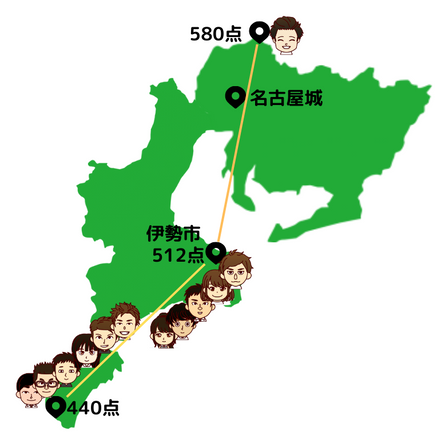

1次試験の合格点は420点以上。13代目メンバーのうち にに以外の11人は、440点~512点までの約70点の範囲内に僅差で並んでいます。

しかし、その512点のさらに約70点上!ポーンと一人だけ別世界に出て行ってしまっているのが、ににです。

これをわかりやすく図にしてみましょう。

これが何かわかりますか?

これは、三重県です。りいあの故郷です。りいあは三重県伊勢市出身です。

せっかく細長いので、この三重県を定規として使ってみましょう。

南端を440点だとします。そして、伊勢市を512点だとします。すると…

13代目の11人はこんな感じに並びます。

わりとギュウギュウです。仲の良い13代目らしいですね。

では、ににはどこにいるかというと……

いました。

三重という定規の一番北の端かと思いきや、名古屋城も超えて、リトルワールドくらいまで行っています。

めちゃくちゃ離れています。

ちなみに、そもそも定規の南端の440点も、合格ラインより20点も余裕がある点数です。

では、にには、なぜそんな遠くに一人で行ってしまったんでしょう?

今日はその謎について探ってみたいと思います。

1次試験超高得点者にに(580点)にインタビュー

ちなみに、にには診断士以外にもたくさん資格を持っていますね。

資格試験全般に慣れていると言えます。

それもふまえ、ににに4つの質問をしてみます。

【参考:にに保有資格】

中小企業診断士、社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日商簿記検定2級、日本語検定1級、漢字検定2級、AFP、中級食品表示診断士

Q.なぜ超高得点をとれたか?

まず、にに自身は、なんで超高得点をとれたと思う?

あのね、資格試験だっていう意識が先にあって、だから絶対解く方法が用意されているって試験全般に対して思っている。

診断士1次試験はまさにそうだね。

確かに、試験だから答えのない問題は出ないよね。

だから、どっかにヒントというか手掛かりをまいてあって。必ず存在しているものを見つけに行っているっていうイメージだね。

おお…。700点満点の試験で、580点分は隠してあるヒントを見つけたってことなんだね。

Q.試験では何点を狙う?

理屈では、全部の問題に答えがあるのはわかる。

でも、にには実際580点もとれると思っていた?試験の時、何点を目標にしてたの?

試験全般、いつも満点狙いの気持ちでいるよ。

えー??そんなのとれないやん。

実際にはそうかもしれないけどね。

間違うこと、減点されることを事前に想定するのってなんか方向が逆じゃないかと思うんだ。

例えば、ワールドカップで優勝を目指した結果、ベスト8だったと。それはいいんだけど、最初からベスト8目指しますっていうのは違うと思っていて。

じゃあ、勉強してて「これは受かるな」って思った後も、変わらず勉強を続けるってこと?

うん。100点を狙うというよりは、落ちる可能性をできるだけ小さくするみたいな気持ちが強いけど、このくらいでいったらもう大丈夫だなっていうのはあんまり思わない。

私とはだいぶ違うなあ。私なら常にギリギリでコスパ良く置きに行きたい!笑

ににの場合、試験当日の限られた時間の中で割り切りながら解く、とか現実的にはやるの?

そうだね。もちろん実際問題を見て取れそうなところから早めに取ったりするんだけど、空欄とか作るのはもったいないと思っちゃう。もうそのせいで100点の可能性がゼロになるじゃない。

いや、そうだけど…!笑

100点取りたいわけじゃないけど、100点に近づくのが合格に近づくってことだから。

空欄を埋めるのは、点を積み重ねるには効率的なやり方だと思うから、空欄を作らないような勉強をやってる。

Q.いつから試験勉強を始めるか?

試験全般、いつから勉強を始めるの?

それは、「今でしょ」なんだけど。

熱いね!さっきの満点狙いといい、さては隠れ熱血属性だな!?

ふふ。熱いっていうよりは、可能性を最大化したいのよね。それが満点狙うことだし、今すぐ始めることだし。始めてみてから、こんなに時間使わなくてよかったなって思うこともよくあるんだけど。99%可能性だとしても、100%にしたい。

俺、診断士試験の場合は、勉強始めたのが前の年の8月末ぐらいだったのよね。その前にFPの勉強してて、試験が9月にあって、その試験前に始めたって感じだね。

早いね!(対りいあ比)

ていうかFPから休む暇なくない?

それはむしろあえて休まないようにしていたの。勉強習慣をなくすともったいないじゃない。

それはわかるかも!

一回勉強習慣を無くすと、再度エンジンを暖めるにすごくコストかかるから。そのまま続けた方が効率的だよね。

Q.試験勉強のコツは?

じゃあ、さいごの質問。試験全般を通して、勉強のコツは?

にじませ法の時に少し書いてるんだけど、まず全体の大枠を知ること。

これは特に、マークシートとか範囲が決まってるような試験向けだね。

今まで受けてきた試験だと、どれはにじませ法の対象で、どれはあまり対象じゃない?

診断士1次試験も、社労士も、簿記もFPもだいたいそうかな。

日本語検定は全く当てはまらない笑。大枠ないなぁ、あれ日本語だから。

大枠と言うのは、先にノウハウ本で理論を知るの?それとも自分でつかんでいくの?

自分でだよ。テキスト見ながら問題も解きながら、1周回したらちょっとは見えてくる。

1周目は、何か覚えるというより、まず一回読んで解いてみるだけ。

見えてくる…かなぁ。私は俯瞰するのが苦手なんだ。

大枠はいつもノウハウ本頼み。

感覚派の私にもわかるようにヒントちょうだい!

コツじゃないんだけど、よく勉強するときに夜道をイメージするのよ。

夜道に提灯を持って立ってるようなイメージなのね。で最初の頃ってさ、そこがどこなのかもわかんない。今いるところがどのぐらいの広さでさ、どっちに何があるかわからないっていう状態から始まって。大枠を知ったらその場所がどのぐらい広いかわかるしもっと進めていけばあっちの方に何があるとかまでわかってくるようになるじゃん。で、どっちに行けば正解にたどり着けるかいうところがだんだん勉強先に見えてくるようになって…っていうようなイメージを持ってるのいつも。

自分で勉強して広さを知って道を知って、どっち何があるかを知ってっていうのを、積み重ねていく感じ。

ふむふむ。にじませ法のブログの記事を読んでた時に、理論としてすごく理解できたんだけど、現実にどうやって活かしてるのかまだよくわかってなかったんだよね。今回ちょっとイメージ湧いたかも。

そう?よかった。

ににが1次試験超高得点だった理由を勝手に分析

さて。ここでちょっとだけ余談です。

道場13代目は、ほぼ毎週ミーティングをやっているので、メンバー同士もう40回近く顔を合わせている仲です。リアルでも会ったことがあります。

ということで、せっかくお互いによく知っているので、人間的な属性分類から、ににが1次試験に圧勝した要因を勝手に分析します。

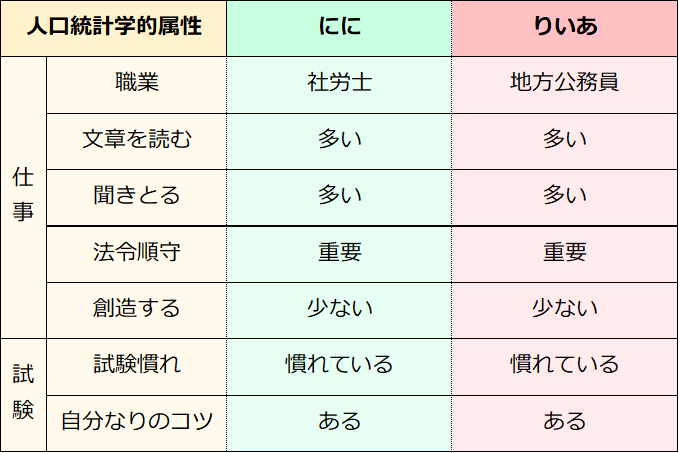

比較のため、にに と りいあ について、色んな切り口からの属性を以下にまとめてみました。

類似点と相違点から、資格試験攻略のヒントを探したいと思います。

まずは、ジオデモサイコの、デモ=人口統計学的属性について。

こうしてみると、職業こそ違うものの、業務内容や資格試験歴などは類似点がとても多いです。

類似点には、資格試験で高得点をとることに寄与する要素があるのかもしれません。

次に、ジオデモサイコの、サイコ=心理学的属性について。

こちらは、ぜんぜん違いますね。

相違点を見ると、ににの属性には1次試験でこそ高得点につながる要素、りいあの属性には2次試験にのみ役立つ要素、なのかもしれません。

以上から、私が勝手に分析したのはこちら!

ににが1次試験超高得点だった理由①緻密さ丁寧さ

夏に、受験生の合格祈願のため、13代目みんなで湯島天神に参拝して一緒にペンションに泊まったよね。翌朝、みんな眠くてぐったりしてるのに、ににだけ朝からずーっと立って細やかな部屋の片付けしてたでしょ。

やってたね(笑)

いや、せっかくお世話になったんだからちゃんと綺麗にしてね…

えらい!

けど、部屋も十分キレイだったし、みんな座ってる中、お皿洗って、ゴミのめちゃめちゃ細かい仕分けして、キレイなテーブルさらに拭いて。

ああ、この行き届かせる感じ、これが580点をとる人か!って思ったよ(笑)

そうなのかなあ。

あと、にには、文章を推敲する時の半角全角名探偵でもある。

私には見えない半角とか異フォントを見つけてくる。

こら

ににが1次試験超高得点だった理由②文章を読み慣れている

ににと私で、似てるところ、って意味では仕事で文章を読むことが多いかな。関係あるかな?

なるほどね。確かに、俺、文章を読むのが早いのかもしれない。

社労士の試験でも、過去に比べて文章量が多く難化したけど、特に何も感じなかったな。

確かに診断士1次試験でも科目によってはそもそも読んでるだけで時間がないよね。

ちなみに、私は読み慣れてるけど遅いから、時間足りなかったな☹

時間足りないなってなったことはないなあ。特徴としては文章を読むのが早いと有利なんだろうね。

仮説① 読む・聞きとる訓練は、資格試験全般に役立つ。

仮説② 創造性高いタイプよりも、法令に従うタイプの方が、資格試験全般には役立つ。

仮説③ 資格試験慣れや試験同士の相乗効果は確かにあるのかもしれない。

仮説④ 1次試験では、緻密・丁寧であることが高得点の鍵。

仮説⑤ 1次試験では、学習理論を持つことが有益。

仮説⑥ 1次試験では、計画的で安定した努力が有益。(火事場のバカ力で、一発逆転は効かない。)

仮説⑦ 1次試験では、熱血はあまり必要ない☹

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回ご紹介した、にに![]() の考え方や属性に、1次試験580点という超高得点につながるヒントが隠されているのかもしれません!

の考え方や属性に、1次試験580点という超高得点につながるヒントが隠されているのかもしれません!

なにか、参考になれば幸いです。

ガチわだのクリスマス前日でした☆

メリークリスマス!

明日は、【にに×りいあコラボ(後編)】2次試験超高得点の考え方についてです!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)