【永久保存版】【2次試験】実物と(物理的に)同じ過去問を手に入れる方法 by にに

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!ににです。

先週の木曜日、夏ロケットスタートセミナーを開催しました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

残念ながらご参加いただけなかった方も、おとといと昨日のセミナー報告をご覧になって、少しでも参考にしていただければ幸いです。

さて、セミナーでは2次試験初挑戦のかた向けに、2次試験がどういうものかから試験当日までの学習の進め方までお伝えしました。

あとすべらない話も

その中の「2次試験の勉強方法」のコーナーで、hotmanが

演習で使用する教材は過去問のみ!

と強調していました。ご参加されたかたは覚えておいでかと思います。

今日はそれに関連した話題です。

過去問の重要性

2次試験は、1次試験とはまったく形式が違うことはご存じですよね。マークシートから記述式になりますし、科目数も時間も違います。

中でもいちばんの違いといえば、「正解が公表されていない」ことでしょう。何を、どのように勉強していけばよいか、はっきりとした道筋は誰にもわかりません。

そういった状況でも、確実に合格に近づくための教材がたった一つだけあります。

それは、過去問です。実際に試験で使用され、その結果をもとに合否が判定されてきた問題そのものです。

解答がどのように評価され、採点され、判定されるのかはブラックボックスのままです。しかし、少なくとも出題者が作問するにあたり持っていた意図、それは間違いなく過去問に反映されています。

もちろん、予備校などの演習問題や模試も、よく練られた教材であることは間違いないでしょう。でも、それらが作成される際には、「本試験の作成者がどういう意図を持って作問するか、模試の作成者が推測する」というステップが余計に加わってしまうことが避けられません。

たとえて言うなら、スイカを皮のままかじりついて食べるようなものです。そうではなく、美味しい実の部分だけ食べる方が効率的であることに疑いの余地はありません。

そんなわけで、スイカの実の部分だけを美味しくいただくために、演習には過去問を使いましょう!

過去問で演習するときに重要なこと

過去問での演習を効果的にするためにぜひやっていただきたいのが、本番と同じ形の問題用紙・解答用紙を使うことです。

そうすることによるメリットは、以下の2つです。

本番と同じ形の問題用紙・解答用紙を使うことのメリット

- 普段の学習のとき、本番を意識できる

- 本番のとき、普段と同じ気持ちで取り組める

誰かが「訓練は本番のつもりで、本番は訓練のつもりで」と言っていた、まさにそれを実現するためです。

また事例Ⅳにおいては、解答用紙が他の事例と異なっていて、計算過程を書く解答欄があります。事例Ⅳで高得点を取るためには、その計算過程の欄に、「自分はこの計算を理解してますよ」ということをいかに表現できるか、が重要です。解答欄の大きさの感じをつかみ、どう表現するかの練習という意味で、本番と同じ形の解答用紙を使うことが他の事例以上に重要になってきます。

計算過程の欄で点をもらうための書き方については、また稿を改めてお伝えする予定です。

にには道場13代目では最高点の79点だったからね。期待しちゃう~☆

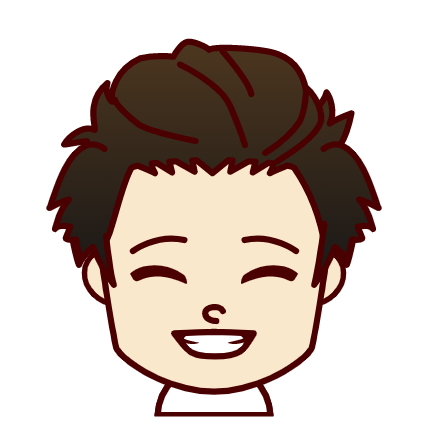

本番の問題用紙はB5サイズの小冊子、解答用紙はA3サイズを二つ折りして片面のみ印刷された形です。

少しでも本番の状況をイメージしていただけるよう、実際に試験で2つの用紙を配られたときのイメージ画像と、問題用紙をめくったときの動画を載せてみます。

過去問の問題用紙・解答用紙の準備のしかた

本番と同じ形で演習をするには、その形の現物を入手しなければなりません。一番お手軽なのは、コンビニのネットプリントを利用する方法です。

データを入手する

まずはデータを入手しましょう。

問題用紙

問題用紙は、以下のサイトで公開されています。

2か所紹介したのには理由がありまして、それぞれ一長一短があるからです。

中小企業診断協会

長所:公式なのできれい

短所:実物と3ページずれてる

AAS

長所:実物と2ページずれてる

短所:おそらく実物をスキャンしたものなので、画質が粗い

協会の短所とAASの長所に、同じようなことを挙げています。

どちらも実物とは数ページずれていて、それは表紙の直後にある空白ページ等が割愛されているためです。

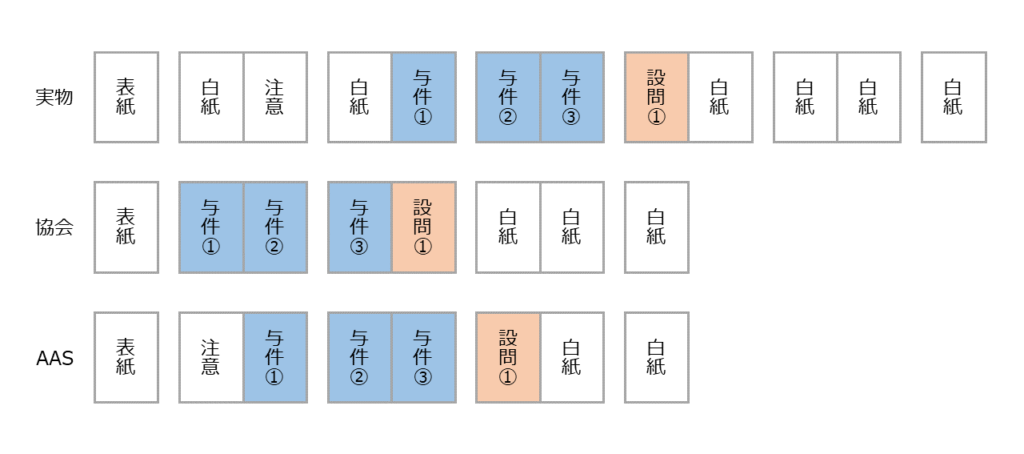

実物も含め、それぞれのページ割を図示しますと、以下のようになっています。令和3年度の事例Ⅰの例です。

※協会とAASではPDFで公開されているので、正確には後ろの2~3ページの白紙はデータに含まれていませんが、実物に合わせて印刷したときの形で示しています。

実際に過去問として役割を果たすのは色を付けた4ページのみですが、実物と比べて協会は3ページ、AASは2ページずれています。

それで何が起こるのかというと、与件文を見る感じが変わります。

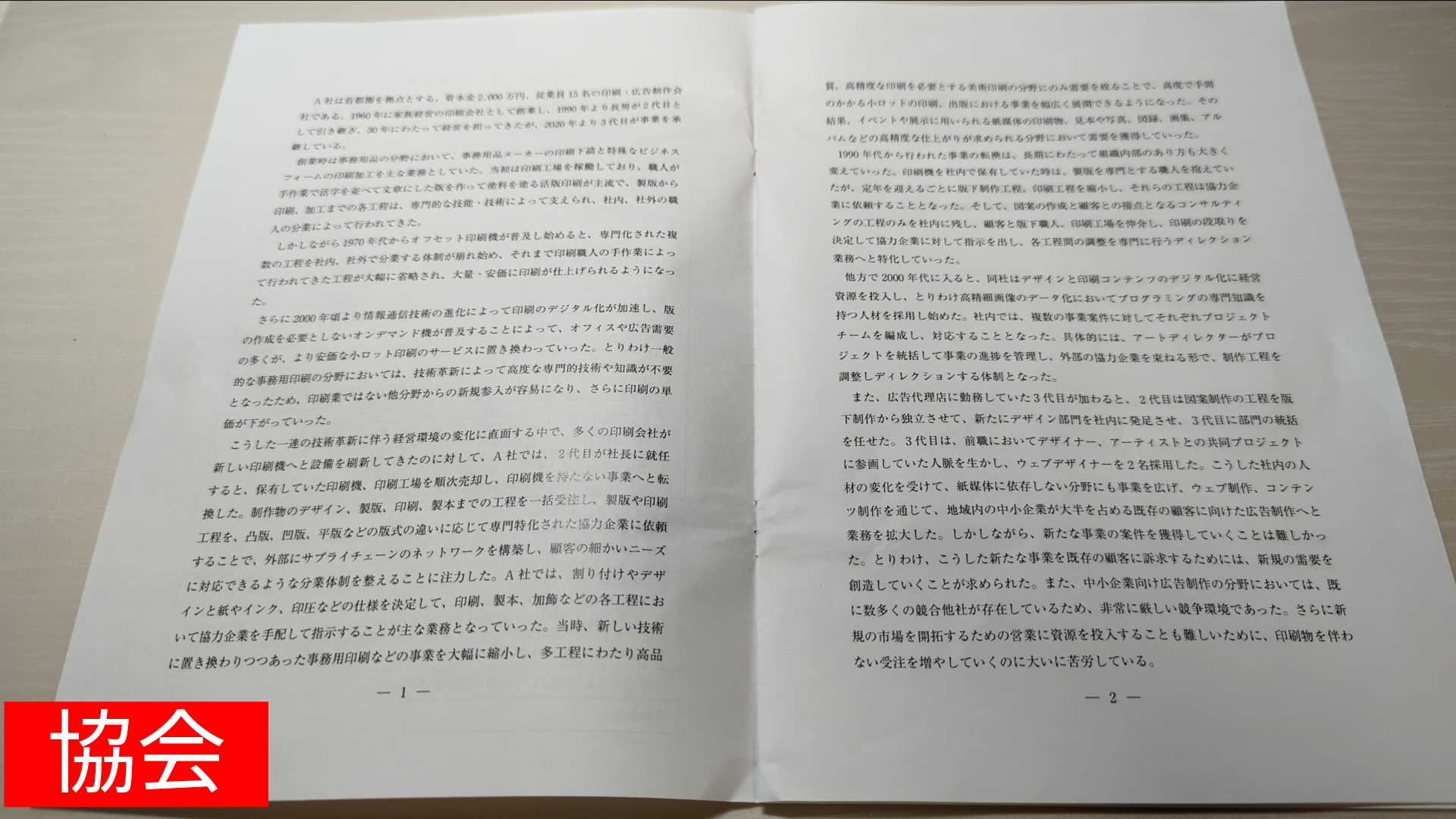

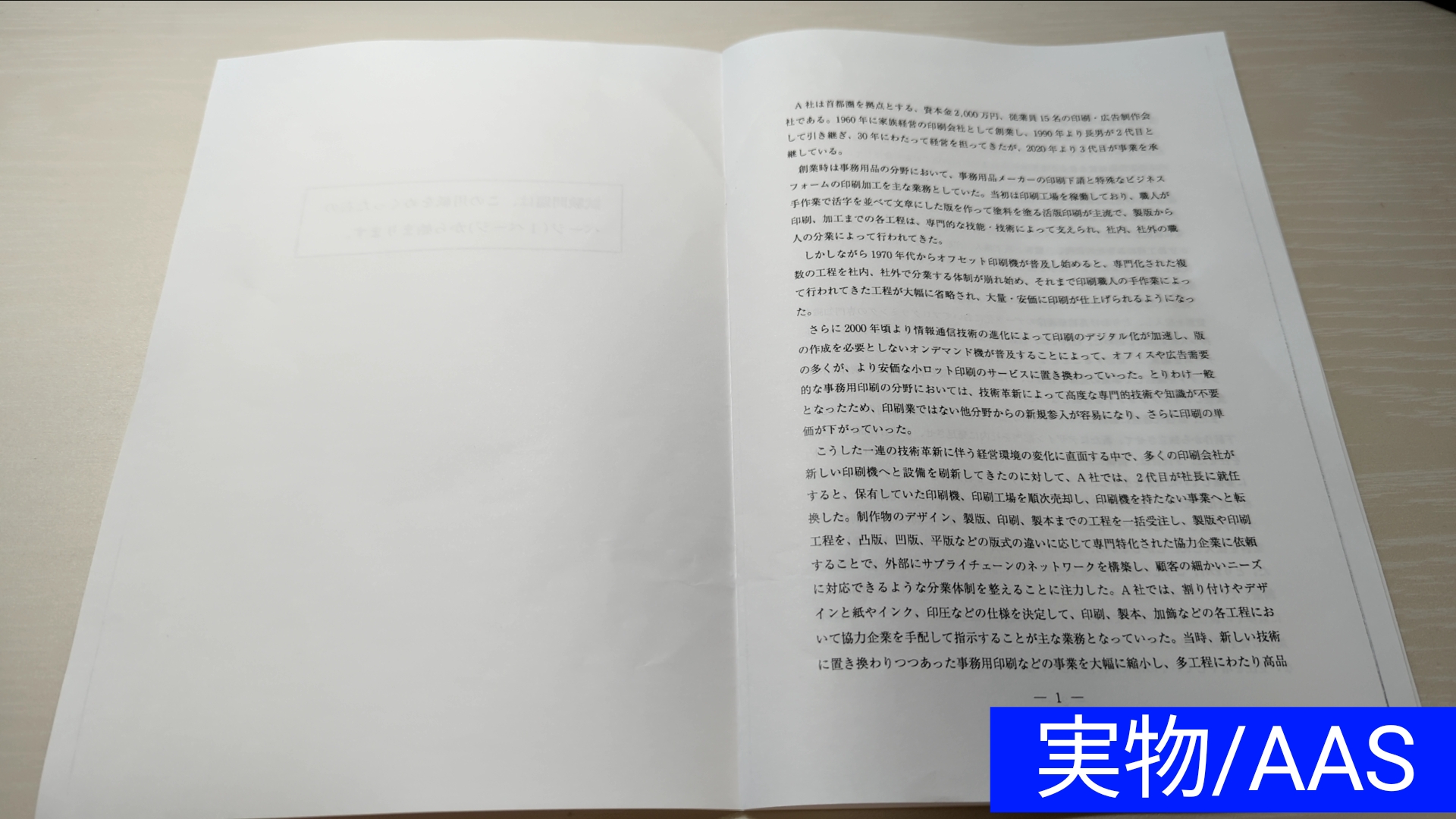

実物とAASは、見開きの右ページに与件文の1ページ目、次の見開きに2ページ目・3ページ目という配置になるのに対し、協会は見開きに1ページ目・2ページ目、となるんです。

言葉で書くとわかりづらいですが、下の比較画像をご覧いただければ一目瞭然かと思います。

小さなことと思うかもしれませんが、この違いはけっこう大きいです。これから本番まで、たくさん過去問を解いていくと思います。そうやって慣れ親しんだ見た目が本番で違っていたとしたら、その違和感は問題を解く妨げとなります。

「訓練は本番のつもりで、本番は訓練のつもりで」です。訓練のうちから、できるだけ本番に近い環境を作っていきましょう。

というわけで、PDFをそのまま印刷する場合なら、私のオススメはAASです。ただし画質が若干粗いので、それはそれで本番との違いとなってしまいます。PDFを加工してページを増減できる環境にあるかたは、協会のPDFのページ数を変更して使うと良いです。

解答用紙

解答用紙は、なぜか協会のサイトには置いてありません。

入手場所として、以下のサイトを挙げておきます。

問題用紙のときにも出てきたAASさんです。

解答用紙のデータは、どの年度のどの事例も共通して2ページです。それがA3サイズの紙の片面に並べて印刷されています。本番では、印刷された面が内側になるように2つ折りされた状態で配られます。

印刷する

さてここからは、上記で入手したPDFをどう実体化するかのご紹介です。

私のリアル住居の近くにある2つのコンビニ、ローソンとセブンイレブンでの方法をお伝えします。

その他のコンビニでもおそらく同じようにできるかとは思いますが、未検証のため紹介できません💦

コンビニごとに分けて紹介するので、ご利用の方を開いてご覧くださいませ。

ローソン編

ローソンに出かける

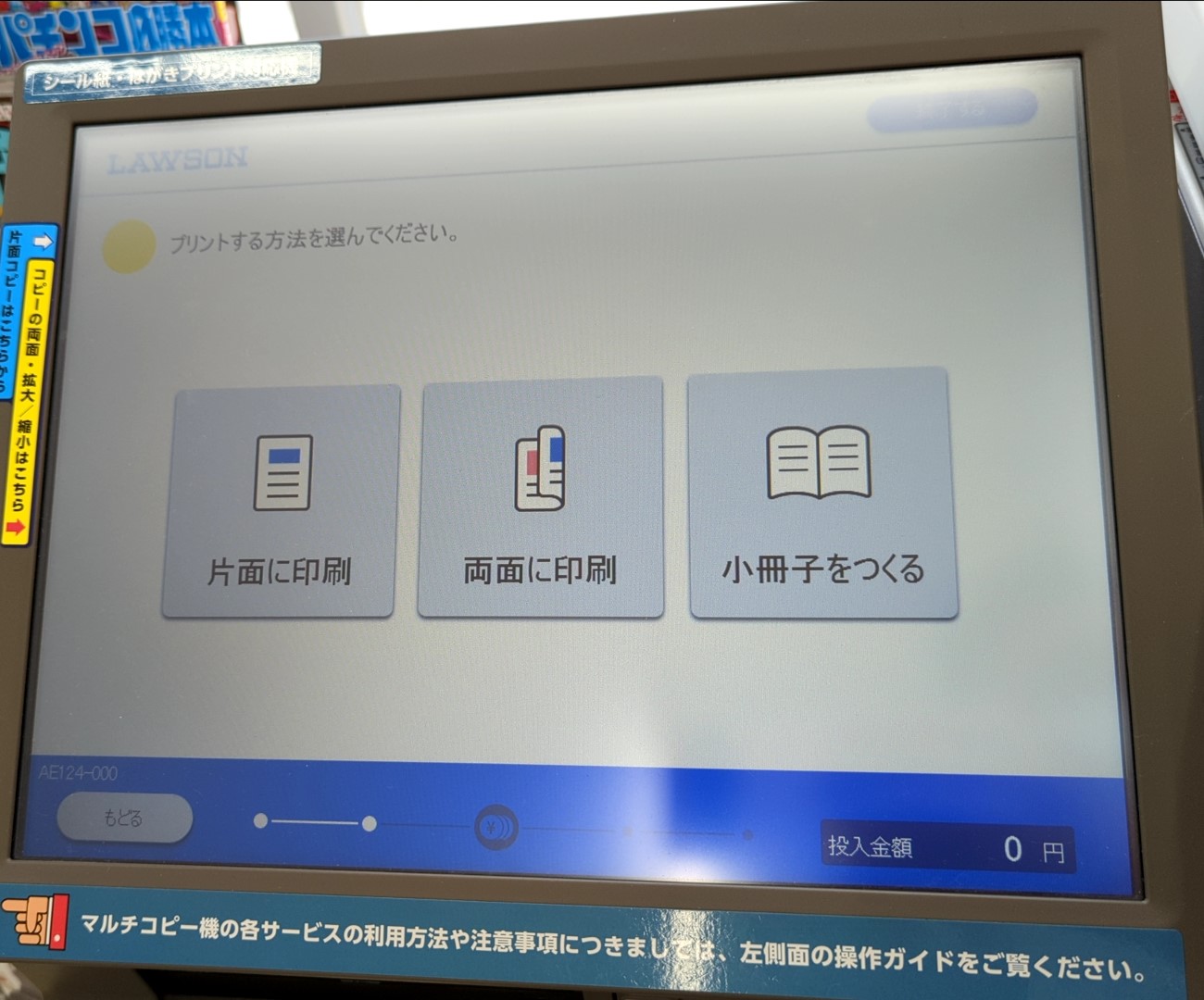

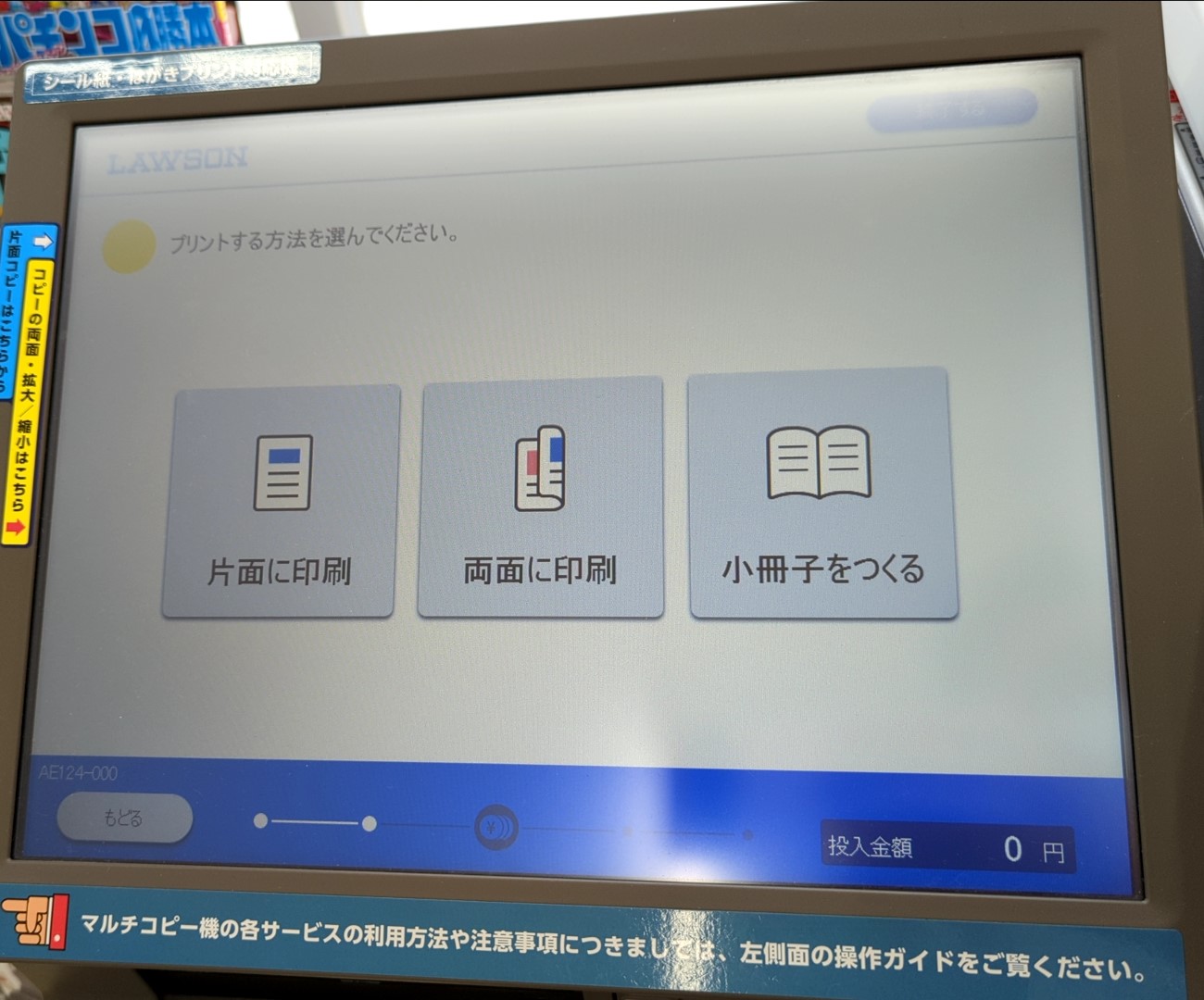

マルチコピー機を操作する

基本的には画面に従って操作していけば良いです。

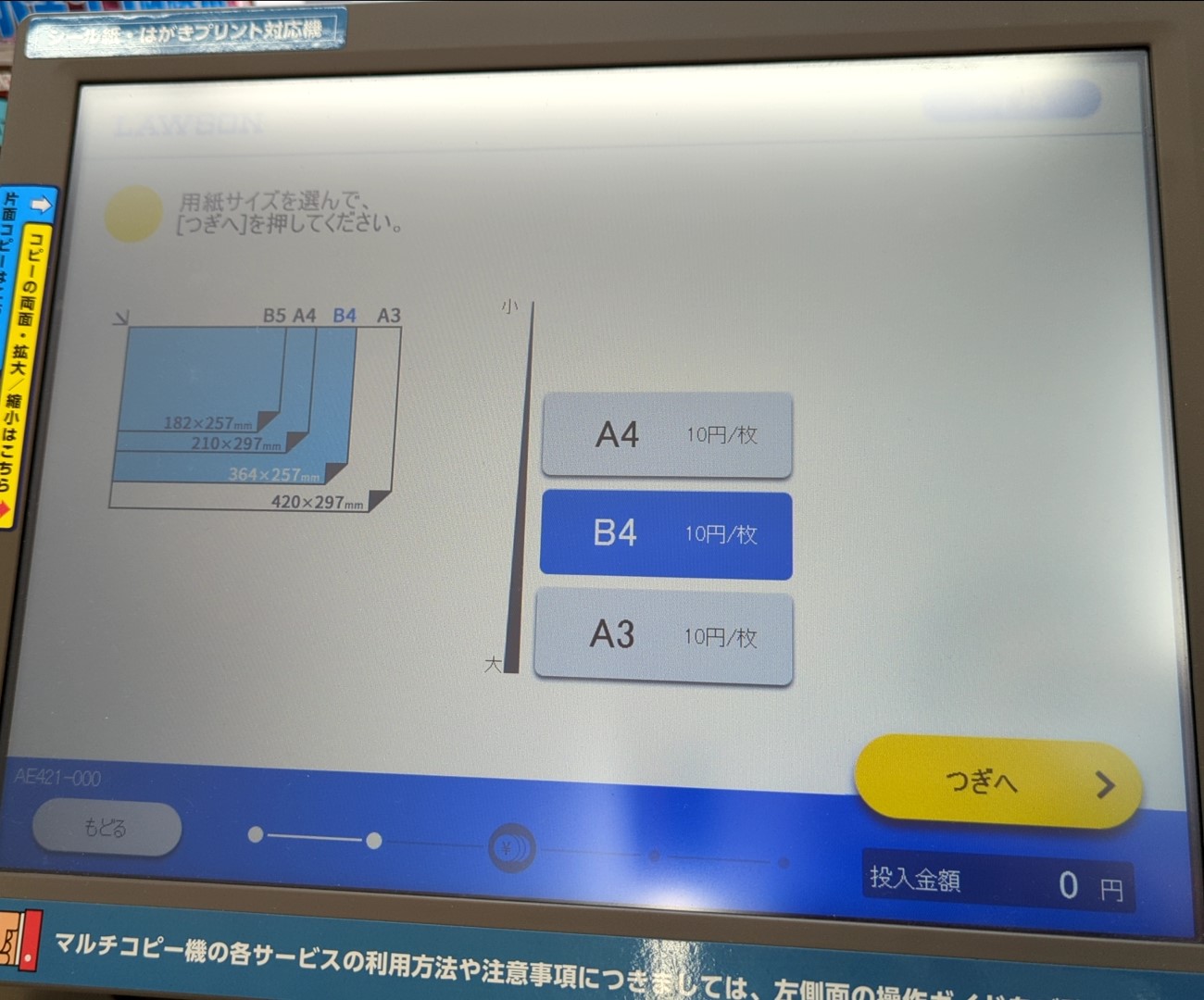

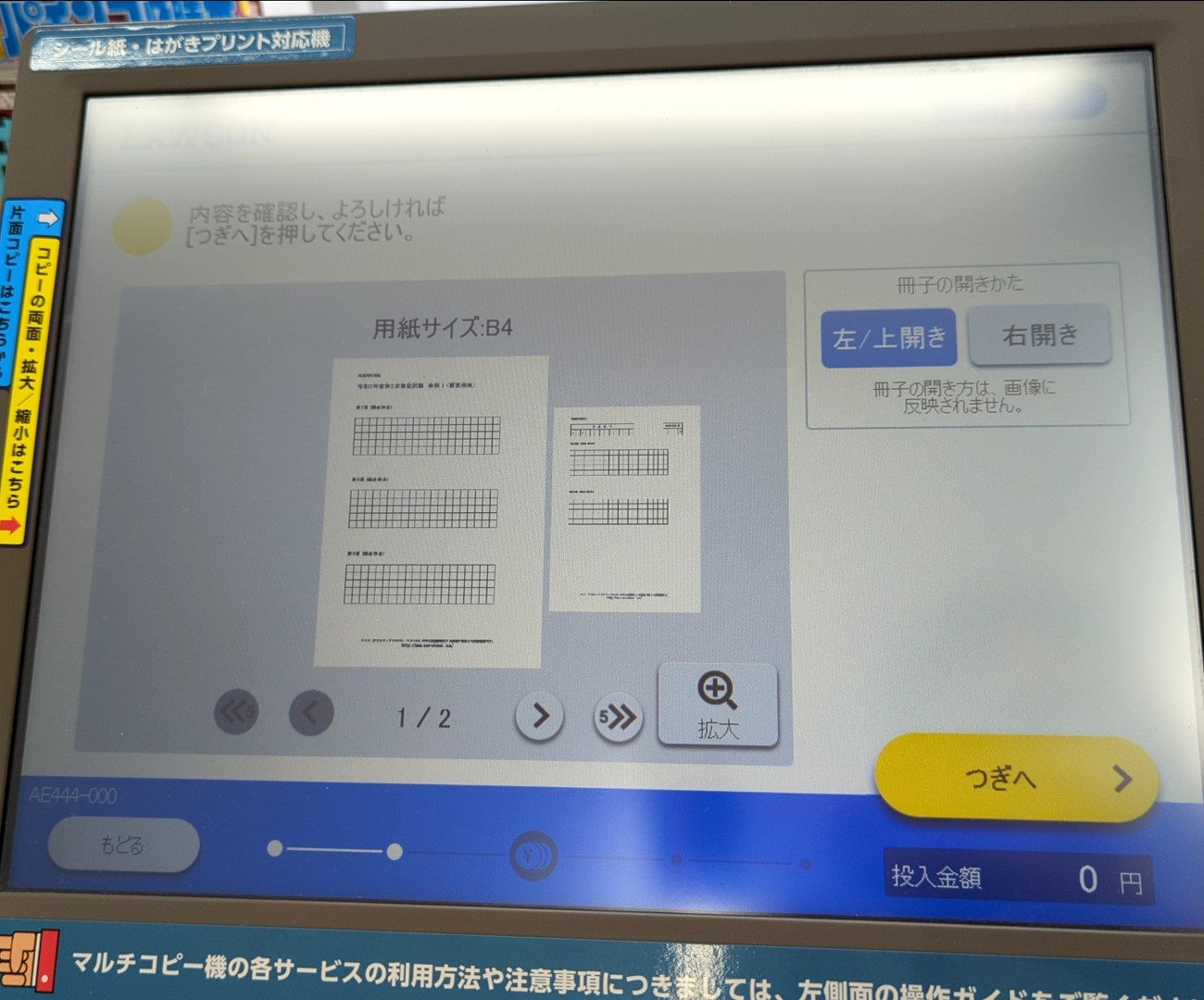

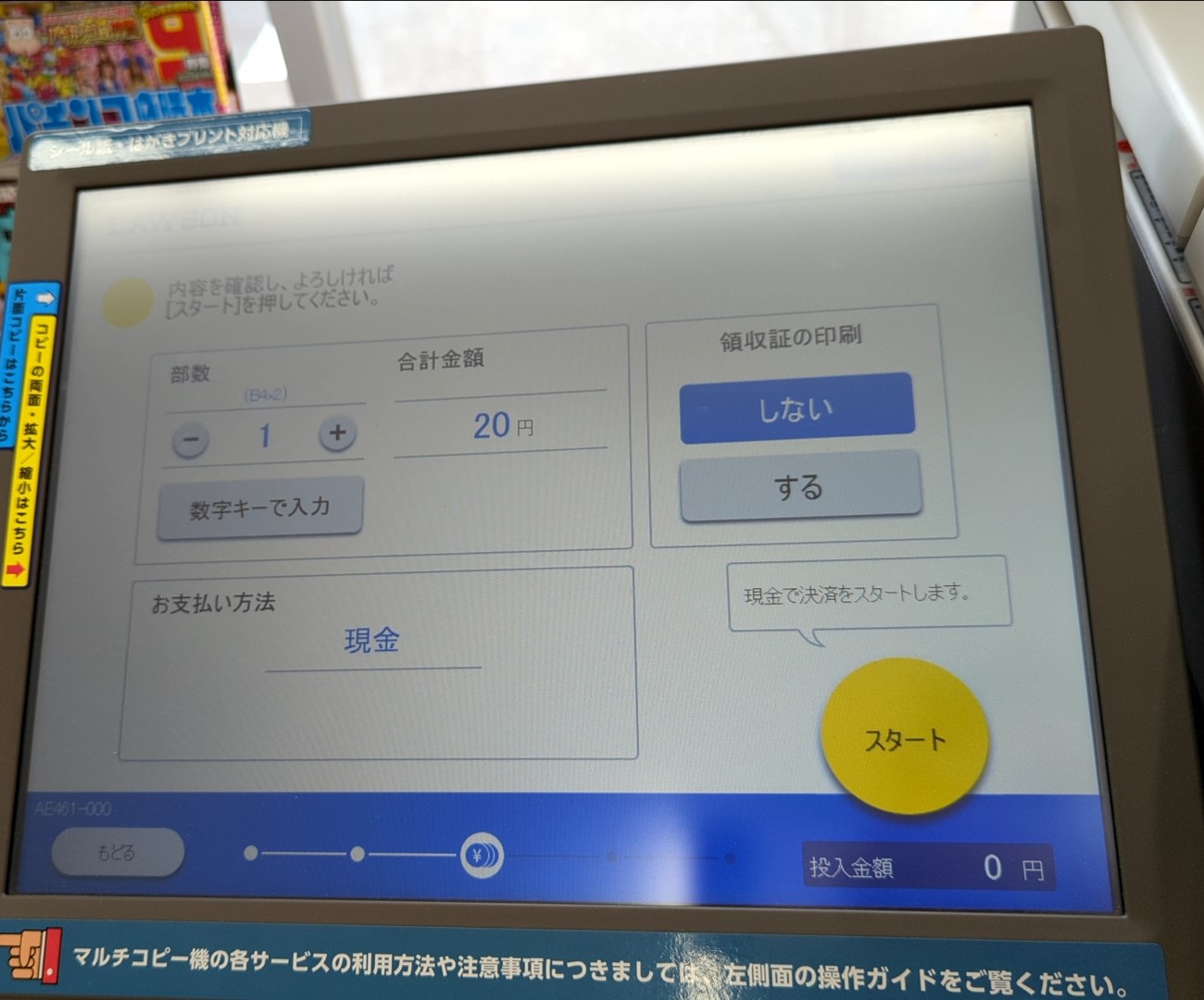

小冊子印刷および見開き印刷の設定のところは、以下のようにしてください。

問題用紙の小冊子印刷

「小冊子をつくる」を選択

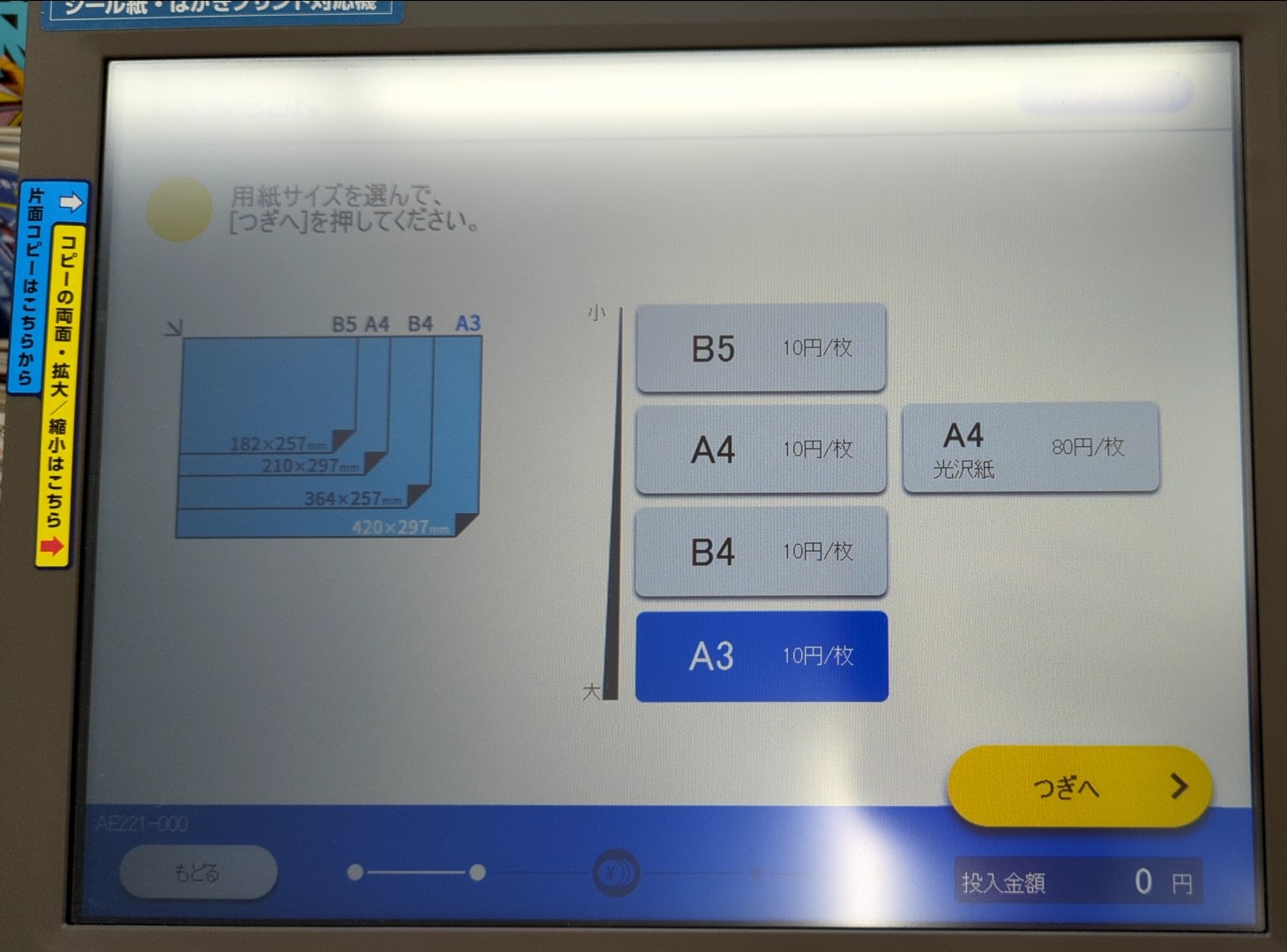

用紙サイズで「B4」を選び、「つぎへ」を押す

「左/上開き」を選び、「つぎへ」を押す

「スタート」を押す

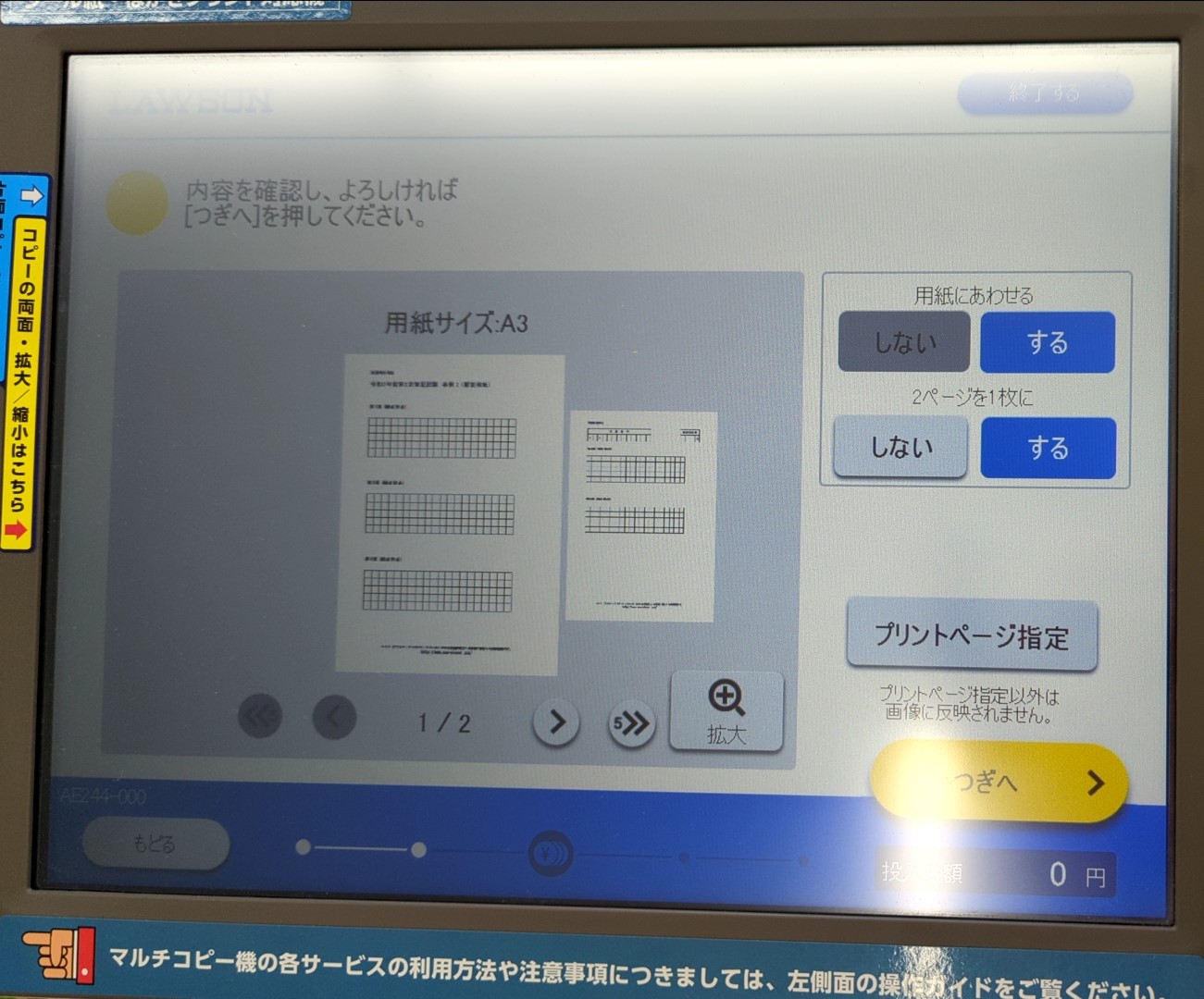

解答用紙の見開き印刷

「片面に印刷」を選択

「A3」を選択

2ページを1枚に「する」を選び、「つぎへ」を押す

「スタート」を押す

セブンイレブン編

セブンイレブンに出かける

マルチコピー機を操作する

基本的には画面に従って操作していけば良いです。

小冊子印刷および見開き印刷の設定のところは、以下のようにしてください。

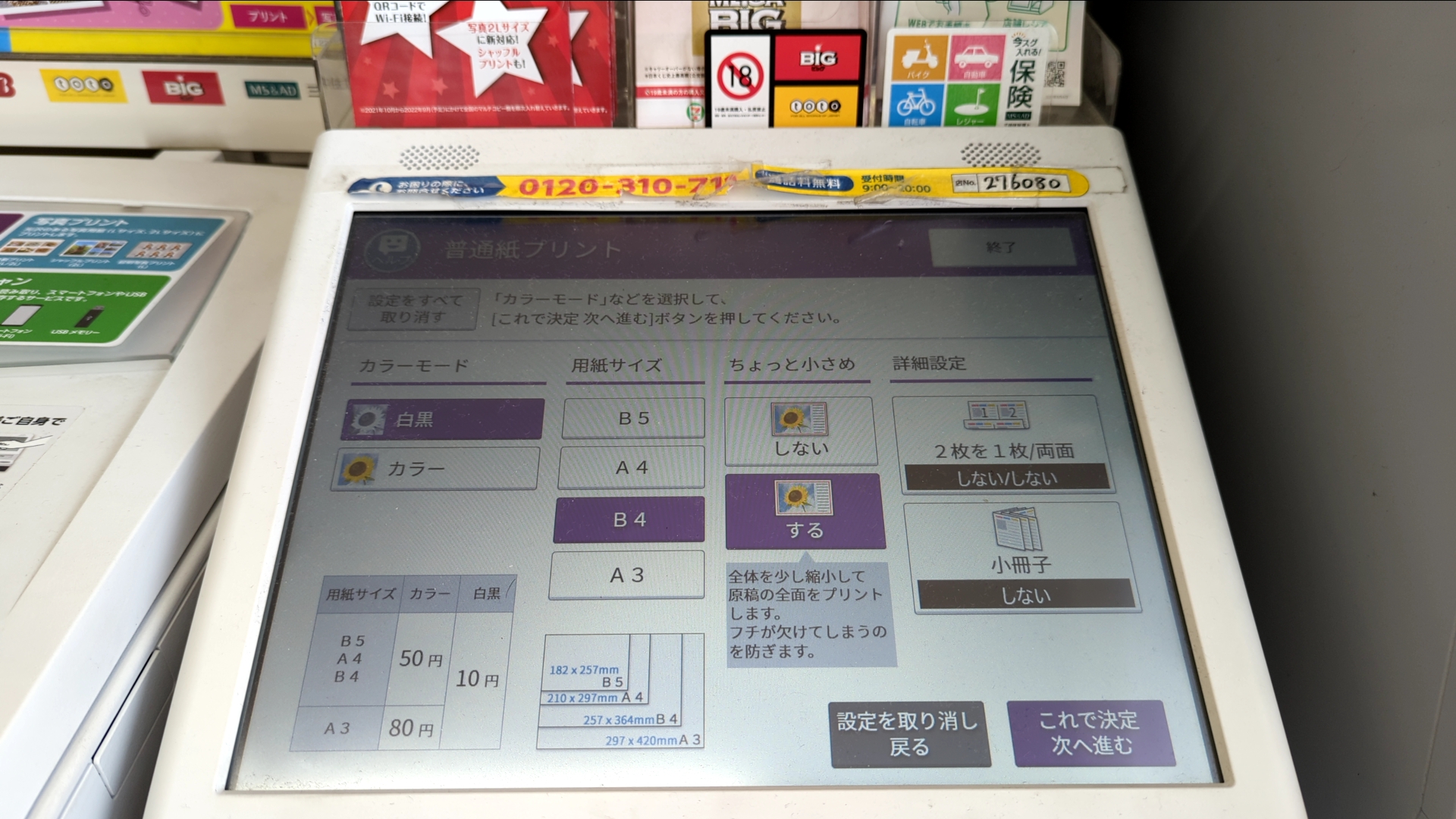

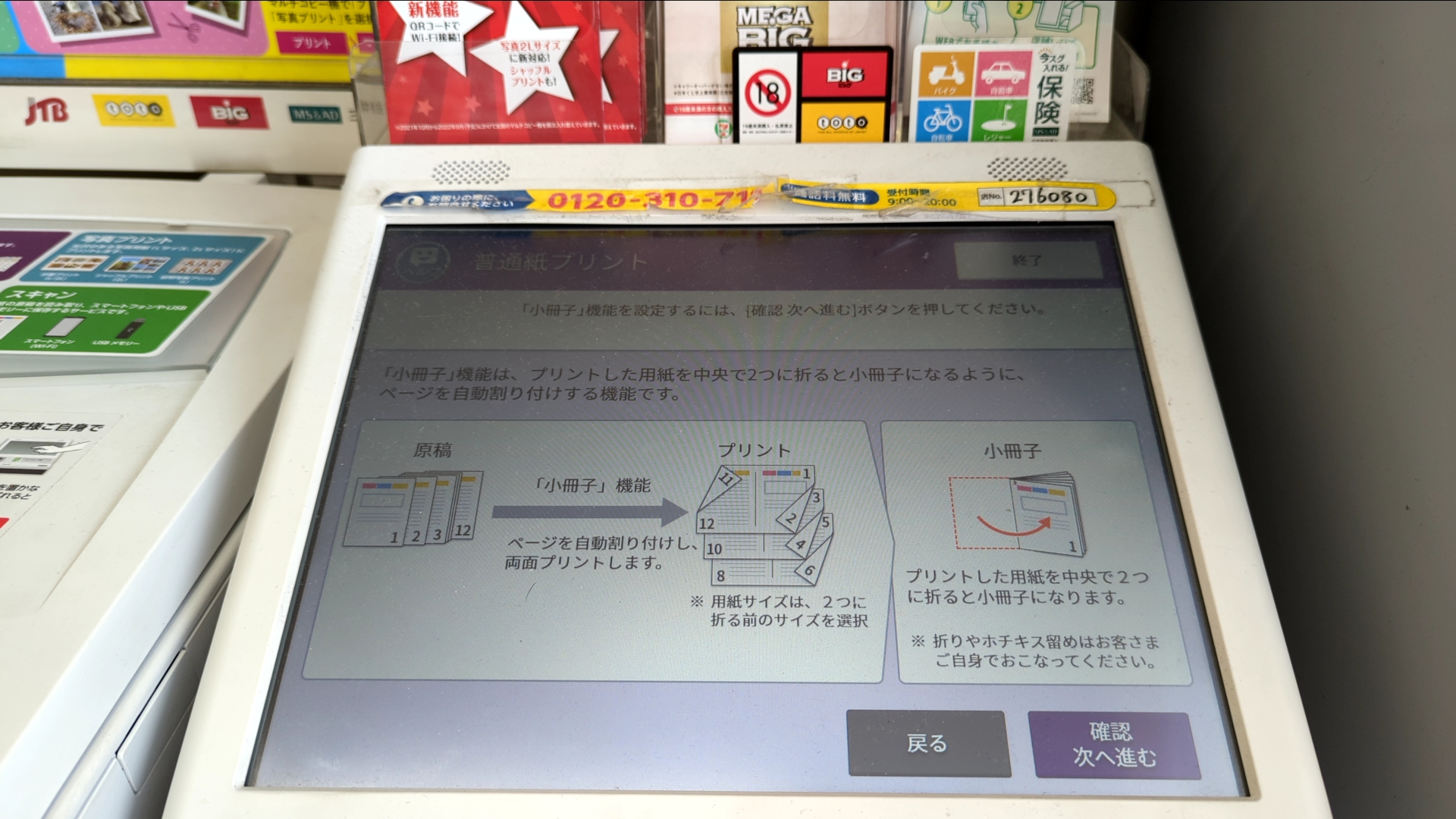

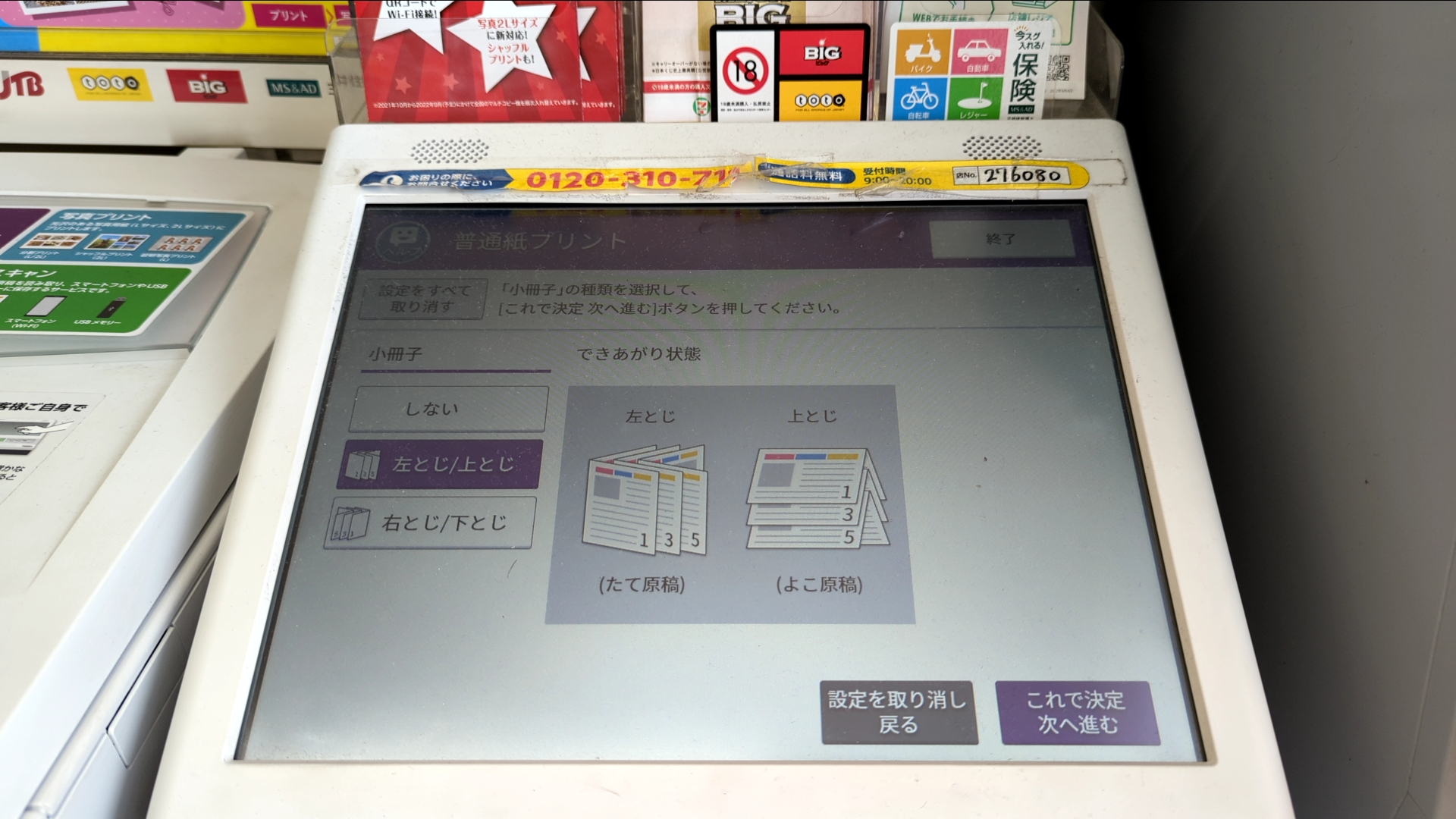

問題用紙の小冊子印刷

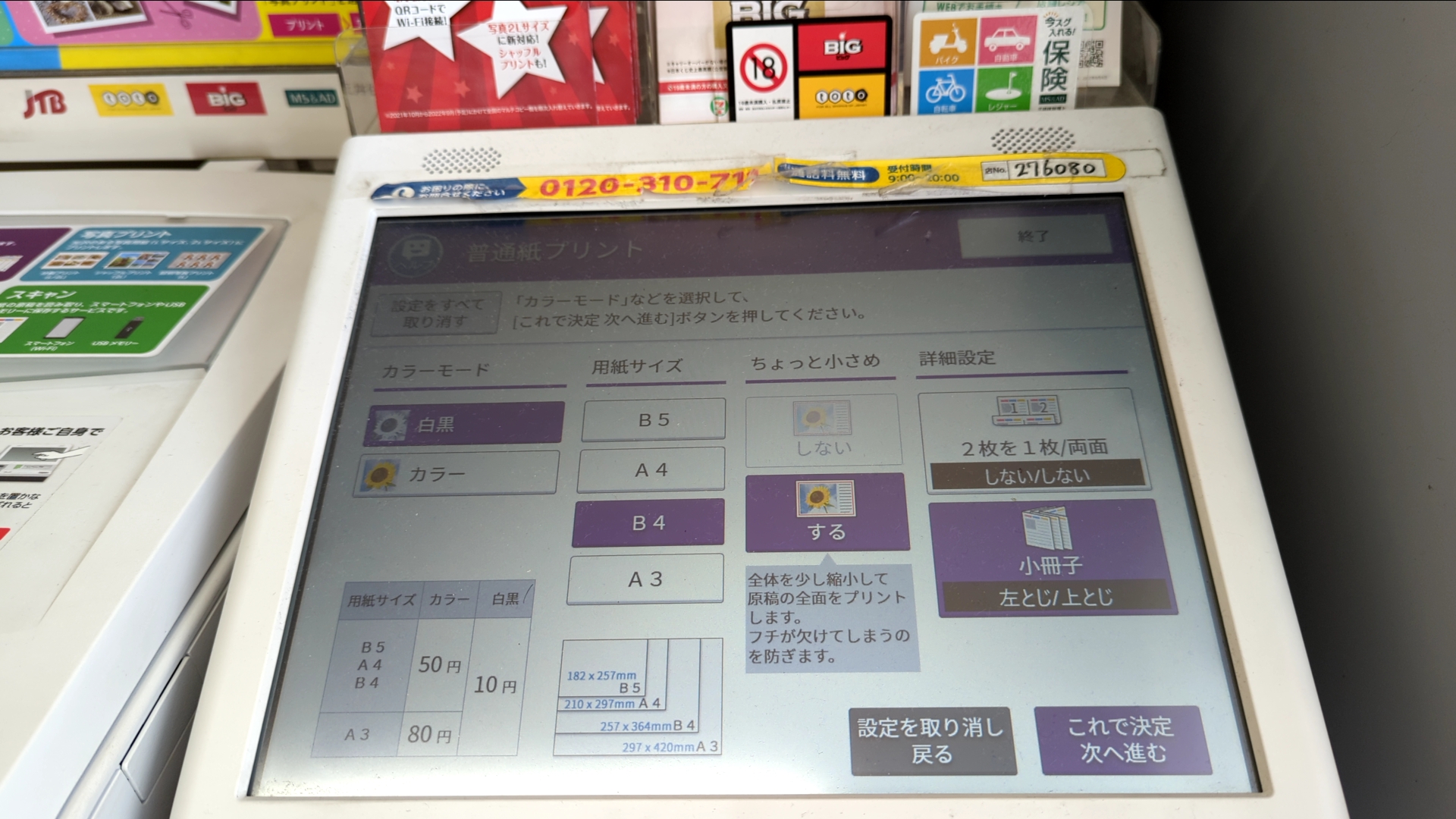

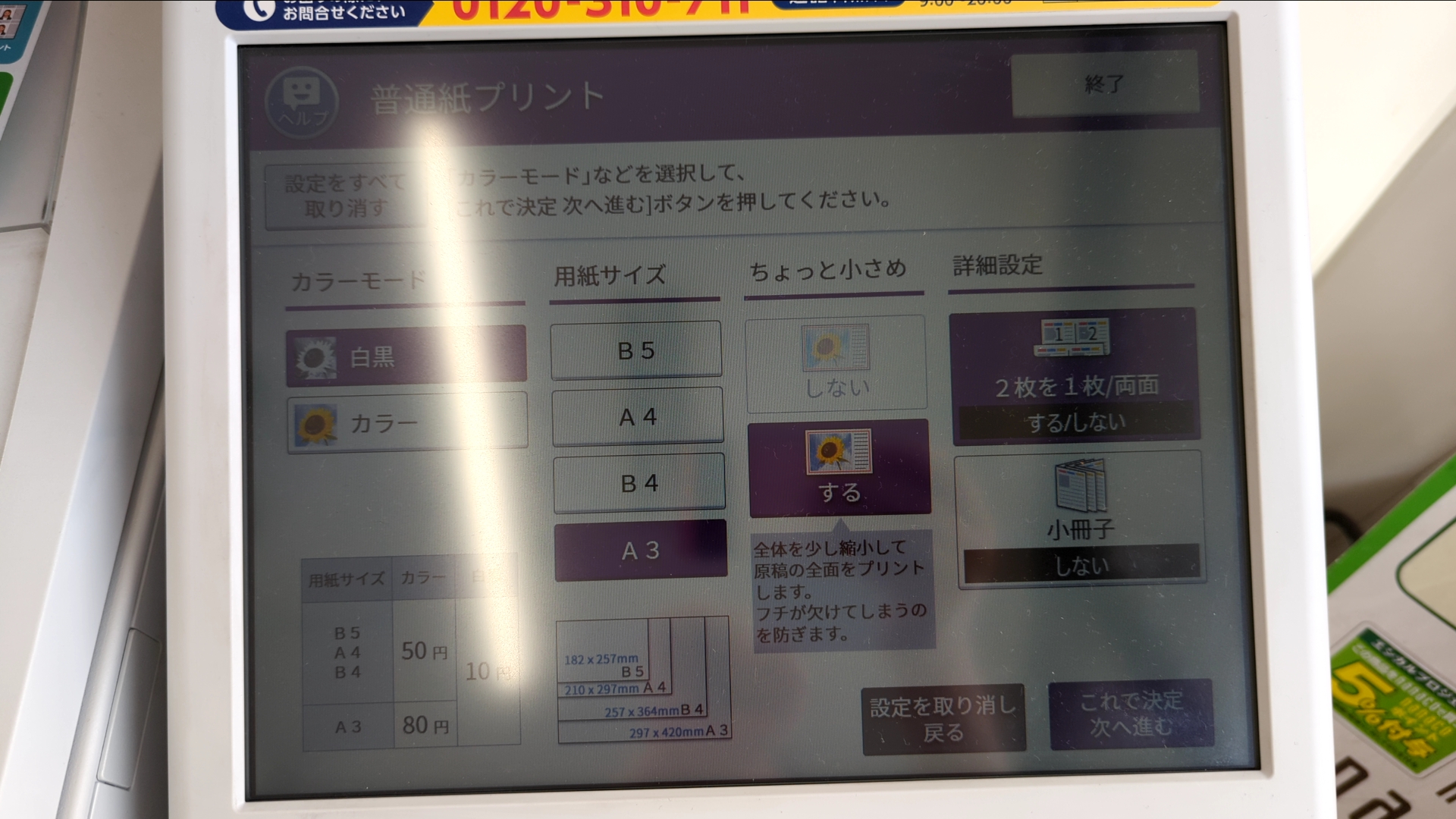

「カラーモード:白黒」、「用紙サイズ:B4」、「ちょっと小さめ:する」を選択し、「小冊子」(「しない」と表示されている)を押す

「確認 次へ進む」を押す

「左とじ/上とじ」を選び、「これで決定 次へ進む」を押す

「小冊子」が「左とじ/上とじ」となっているのを確認し、「これで決定 次へ進む」を押す

解答用紙の見開き印刷

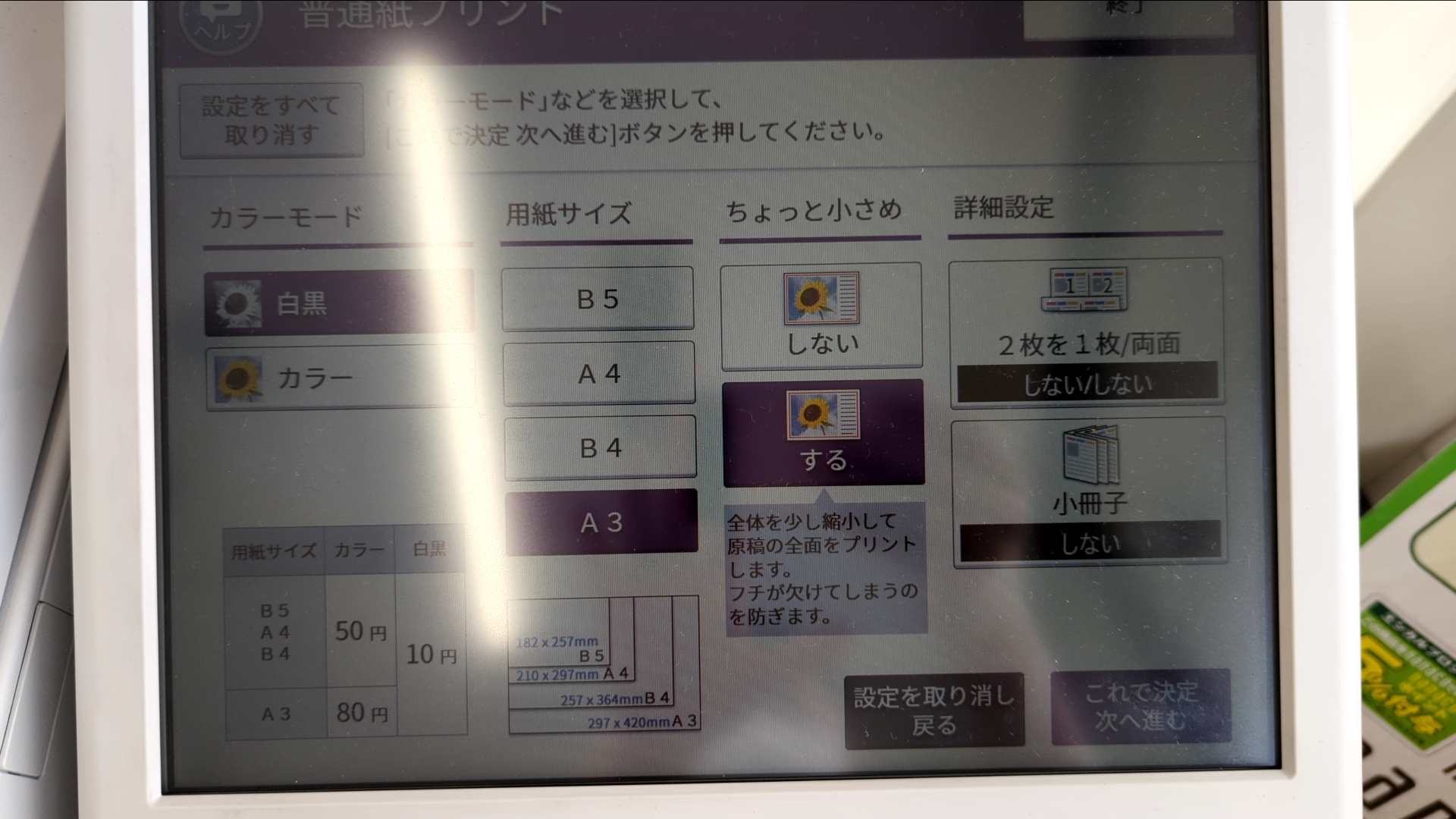

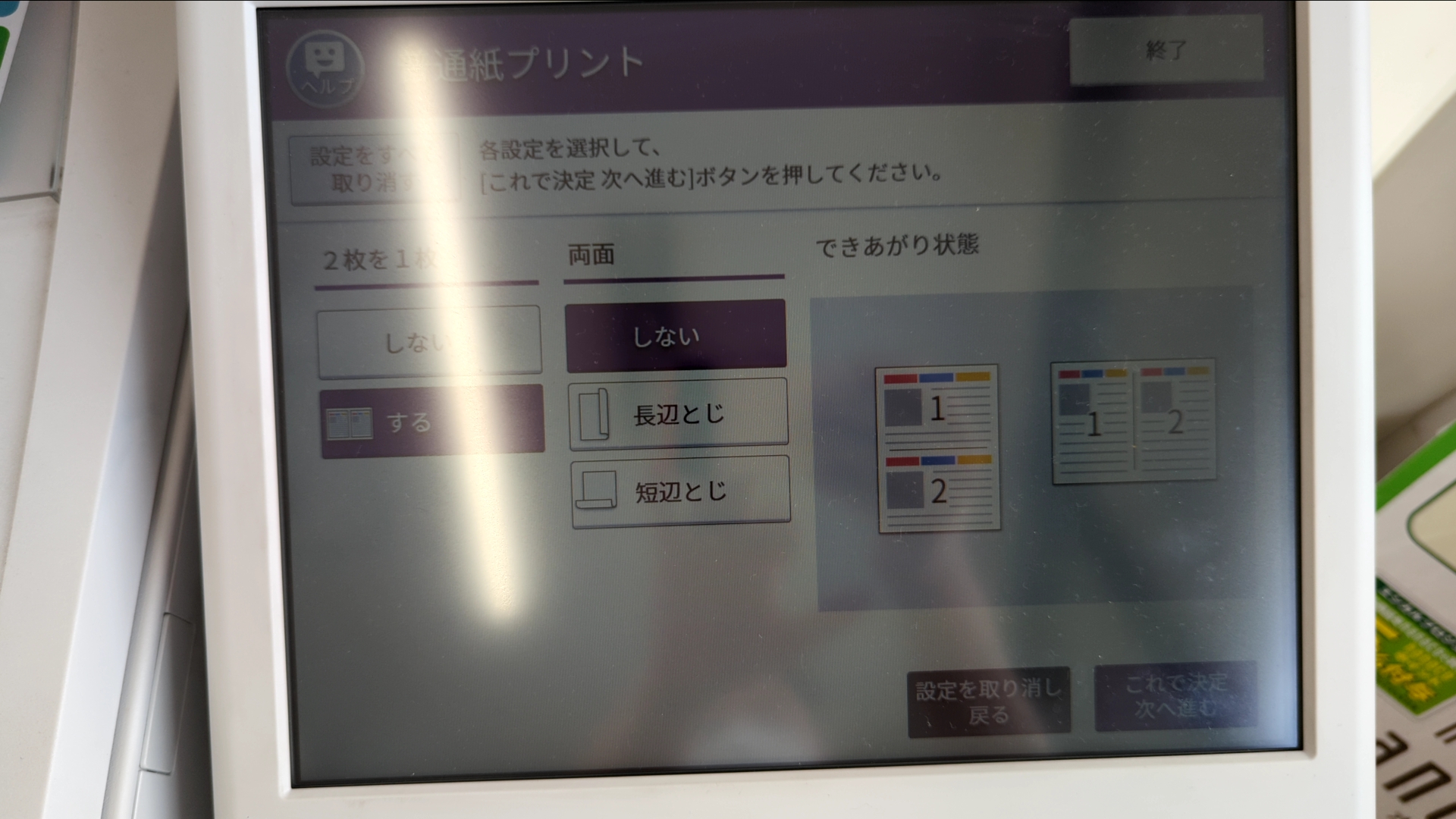

「カラーモード:白黒」、「用紙サイズ:A3」、「ちょっと小さめ:する」を選び、「2枚を1枚/両面」(「しない/しない」と表示されている)を押す

「2枚を1枚:する」、「両面:しない」を選び、「これで決定 次へ進む」を押す

「2枚を1枚/両面」が「する/しない」となっているのを確認し、「これで決定 次へ進む」を押す

おまけ:問題用紙の破り方

問題用紙と解答用紙、実際の形のご紹介と、それに近い形のものの入手方法をお伝えしてきました。

今回の記事を作成するにあたり、実際にPDFデータを作り、ネットプリントして、とやった結果、今私の手元に現物が1部残っています。

さすがにまた解こうとは思わないですが、捨てちゃうのももったいない・・・。ということで、初学者のかたには意外とピンとこない、問題用紙の破り方をご紹介しようと思います。

受験生の多く(ににの体感)は、問題用紙を破っています。その理由は、以下のようなことです。

問題用紙を破る理由

- メモを取ったり骨子を作ったりする、紙上のスペースを確保するため

- 与件文/設問文とメモ用紙を分離して、ページをめくる回数を減らしたり、見比べながら書き込むため

実は先日の夏ロケットスタートセミナーでも、複数のかたから

破るってどういうこと?

とご質問いただきました。やはり現物を見ていないとイメージするのは難しいですよね。

なお、破り方といってもいくつか流派?はありますし、そもそも破らない人もいるとは思います。今回ご紹介するのは、あくまでもにに流の破り方ということでご理解いただければと思います。

それではどうぞ!

ご覧いただいたとおり、私のやり方はホチキスのところで大外の1枚をちぎるというものです。

もう一つの主流の方法、定規を使ってスパッと切る方法と比較しての、このやり方のメリットは以下のとおりです。

にに流のメリット

- 道具(切れ味鋭い定規)が必要ない

- 広い面積(2ページ分)を使える

- 音が比較的静かで周りの迷惑になりにくい

もちろん私が考えるメリットなので、人によっては他の方法が合うこともあると思います。

破り方、あるいは破らずに解くやり方など、実物に近い問題用紙を使って、いろいろ試してみてくださいね。

おわりに

2次試験は、情報戦です。今年はじめて受験されるかたは、実際の試験を経験していないという意味で、少し不利な状況にあります。

この記事で、少しでも実際の試験のイメージをつかんでいただいて、少しでも不安を軽減していただくことができれば幸いです。

明日は まん です。お楽しみに!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

かゆい所に手が届いてますね!

この情報がほしかったんです。

ありがとうございます。

はらっちさん

コメントありがとうございます。

お役に立ててうれしいです。

はらっちさんは2次試験には初めての挑戦でしょうか。

初めてだとわからないことだらけで不安になることも多いと思います。その不安を少しでも解消して試験そのものに集中していただけるよう、これからも受験生目線で情報を発信していきたいと思います。

2か月後、はらっちさんが全力を出し切って良い結果をつかめるよう、全力で応援していきます!

まさにこれが知りたかった!という情報をありがとうございます。本番を想定して

きをみさん

コメントありがとうございます。

私も昨年の初受験のときにいろいろ調べてみたものの、はっきりわからなかった内容なので、同じように困っているかたの助けになればと思って書きました。

お役に立てばうれしいです。

きをみさんが2次試験で良い結果をつかめるよう、これからも道場メンバー一同全力で情報を発信し、応援していきます。

頑張ってください!