直前対策10点上がるリレー 【企業経営理論】確実におさえたい超頻出論点 by まよ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-1024x576.jpg)

夏セミナー(多年度受験生向け2次試験対策セミナー)は大盛況につき、満員御礼となりました。たくさんのご応募ありがとうございました!

皆様とお会いできることを道場13代目一同楽しみにしています!

セミナーではリットが令和3年度2次試験の事例Ⅰを、あらきちが事例Ⅱを徹底解説します!!

参加される方は、予め事例を解いておくことオススメします。

※『セミナーのキャンセル』『申し込み完了メールが届いていない』等のお問い合わせ事項がございましたら、「shindanshi.dojyo13@gmail.com」宛てに電話番号を記載の上ご連絡頂きますようお願いいたします。

8月には初学者向け2次試験対策セミナーを開催します!!一次試験後から申込受付を開始する予定です。

初めて2次試験を受験される方は、是非そちらの初学者向けセミナーにご参加ください!

こんにちは!まよです☆

本日は直前対策10点上がるリレー第5弾!

「企業経営理論の頻出論点」をお届けします!

はじめに

企業経営理論ってこんな科目

企業経営理論は、経営戦略論・組織論・マーケティングの大きく分けて3つの領域からなり、

難易度は易しい順に、経営戦略>>マーケティング>>組織論と言われています。

出題は、90分の試験で約40問です。

他の60分試験科目と比べ問題数が多いため、1問の配点は2~3点と低めです。

ほとんどが文章正誤問題ですが文章が非常に分かりづらく、クセの強い科目とも言えます。

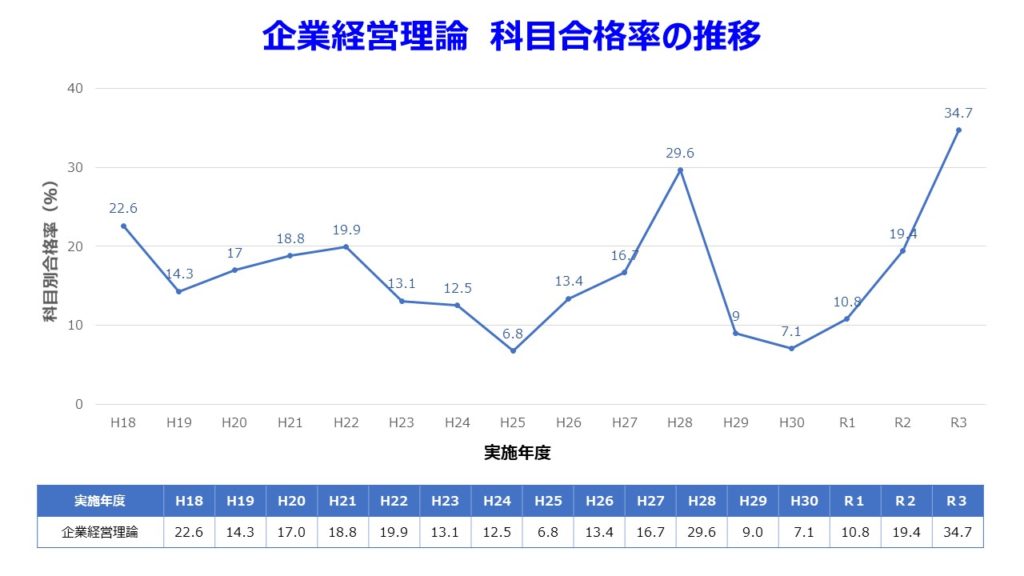

R3年度を除く平均点は毎年50点台。

高得点は狙いづらく、「コスパが悪い科目」なんて言われたりもしています。

私も一番勉強するのが好きな科目であり、苦手な科目でもありました・・・

今年度は難化予想?

勝手ながら以前のブログで、今年の一次試験の難易度予想をさせていただきました。

今年の企業経営理論の難易度はずばり…『難化』予想です!!

例年〝多くの受験生が全くの初見で、全然何言ってるか分からない激ムズ問題〟が一定数出題されます。

激ムズ問題の数によって毎年の試験の難易度が決まってるとも言えますが、これに対しては正直対策のしようがありません。

一方で、〝頻出論点かつ毎年繰り返し同じような問われ方をしている問題〟があり、これは確実に得点する必要があります。

本記事では最も得点しやすいと言われる「経営戦略論」を中心に、その中でも絶対おとしたくない超頻出論点を私の独断と偏見で4つピックアップし、

①知識のおさらい②論点のポイント③出題例(出題パターン)についてまとめました。

是非、直前期の10点アップにお役立てください!

難化は怖いけど…

頻出論点を確実に得点することで、60点越えを目指そう!!

本記事で紹介する4つの『超頻出論点』

<論点①> ドメイン

<論点②> VRIO分析

<論点③> 競争優位の源泉(シナジー・規模の経済など)

<論点④> PPM

それでは早速本題に入ります!

頻出論点まとめ

<論点①> ドメイン

言わずもがなな頻出論点。毎年似たような問われ方をしているので、出題パターンに慣れておきましょう。

★知識のおさらい

ドメインとは事業領域のことを指します。『企業ドメイン』と『事業ドメイン』があります。(企業ドメインの中に事業ドメインがあるイメージです。)

企業ドメイン

- 企業としてのアイデンティティ、事業ポートフォリオ(資源配分・組み合わせ)を定める。(つまり、会社全体のこと)

- 企業ドメインに関連すること(企業全体で考えること)として、「多角化」「シナジー」「範囲の経済」「新規事業」などがある。

- 決定には、組織外部の利害関係者とも合意が必要。

事業ドメイン

- 個別事業の展開領域を定める。(つまり、各事業部のこと)

- 事業ドメイン設定の切り口として『エーベルの3次元の枠組み(どんな顧客に対し・どんな機能を・どのような技術で提供するか)』がある。

- 事業ドメインに関連すること(個別事業で考えること)として、「競争戦略」「差別化」「日常のオペレーション」などがある。

★論点のポイント

ほぼ毎年「企業ドメイン」と「事業ドメイン」の違いについて問われる。この2つの違いを正確に覚えてくおく。

以下のキーワードで覚えてしまいましょう!

企業ドメイン : アイデンティティ・事業ポートフォリオ・多角化・シナジー・範囲の経済・新規事業

事業ドメイン : エーベルの3次元の枠組み(顧客・機能・技術)・競争戦略・差別化・日常のオペレーション

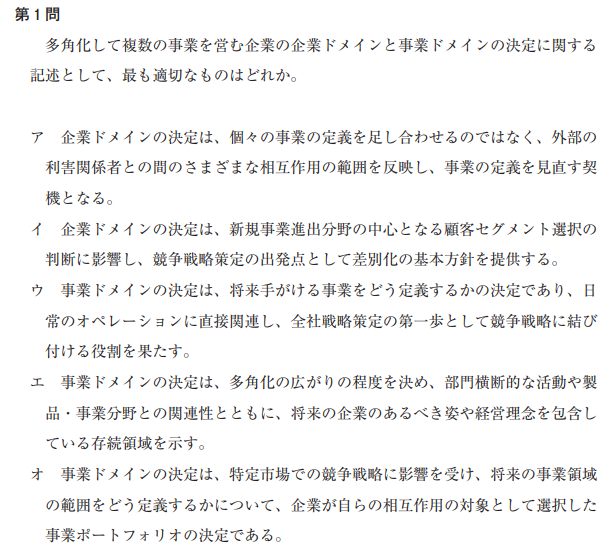

★出題例

それでは実際の過去問を見て見ましょう。

<設問>

令和元年度の第1問です。【配点3点】

<解答>

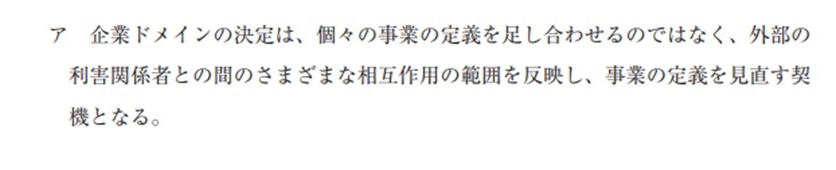

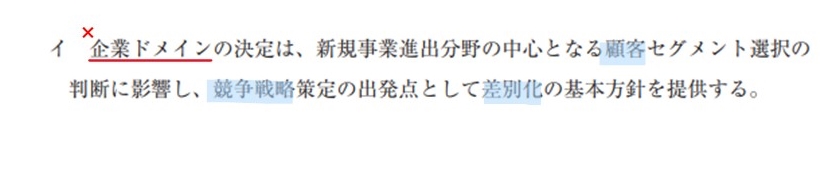

選択肢を1つずつ見ていきます。

ここで言う「事業の定義」とは、事業ドメインのことと考えてよさそうです。

つまり、「企業ドメインの決定は、事業ドメインを見直す契機にもなる」と言っています。

特に問題となる記述は見当たりません。

よってアの選択肢は正しそうです。

「顧客セグメントの選択」は、エーベルの3次元の枠組み(顧客・機能・技術)にある通り、事業ドメインで考えることです。

「競争戦略」や「差別化」も事業ドメインのキーワードです。

したがって、文章全体が「事業ドメイン」のことを指していて、「企業ドメイン」のことではありません。

よってイの選択肢は誤りです。

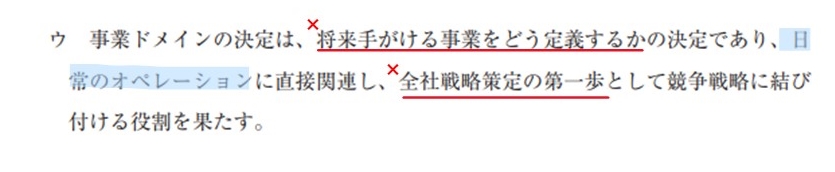

「将来手掛ける事業をどう定義するか」の決定は、事業ドメインではありません。

事業ドメインが「日常のオペレーションに直接関連」することは正しいです。

また、「全社戦略策定の第一歩」となるのも事業ドメインではなく、企業ドメインです。

よってウの選択肢は誤りです。

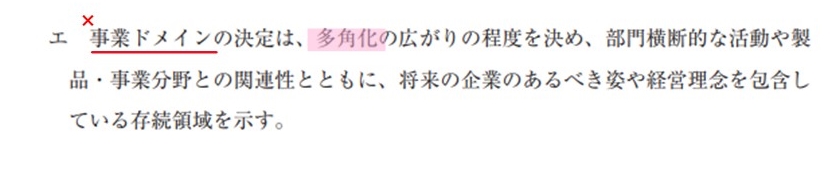

「多角化の広がり程度」を決めるのは、企業ドメインです。

「将来の企業のあるべき姿や経営理念を包含している存続領域を示す」のも企業ドメインです。

したがって、文章全体が「企業ドメイン」のことを指していて、「事業ドメイン」ではありません。

よってエの選択肢は誤りです。

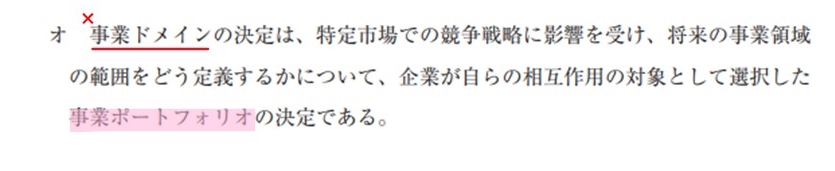

「事業ポートフォリオの決定」は事業ドメインではなく、企業ドメインです。

よってオの選択肢は誤りです。

以上より、正解は『ア』となります。

正答率C(40%以上60%未満)、勝負の分かれ目となる問題です。

これが解ければ3点獲得!

<論点②> VRIO分析

こちらもほぼ毎年出題される頻出論点。毎年似たような問われ方をしているので、出題パターンに慣れておきましょう。

★知識のおさらい

VRIO分析とは、自社の内部資源に基づいて競争優位性を考察するものです。

以下の4つの視点をすべて満たすと、競争優位が築けます。

VRIO分析の4つの視点

- Value:経済価値がある。

- Rarity:希少性が高い。

- Inimitability:模倣困難性が高い。

- Organization:組織が整備されている。

★論点のポイント

VRIO分析においては、この4つの視点の順番を意識。

V(価値) → R(希少性) → I(模倣困難性) → O(組織)

Vだけでは「競争均衡(競争優位性の源泉がない)」、VとRがあれば「一次的な競争優位性の源泉ある」、VとRとIがあれば「持続的な競争優位性の源泉がある」、VRIOの全てが揃えば「競争優位性が築ける」ということになります。

下の表(12代目masumiさん作成)がとっても分かり易いので、こちらで頭を整理してみてください。

★出題例

それでは実際の過去問を見て見ましょう。

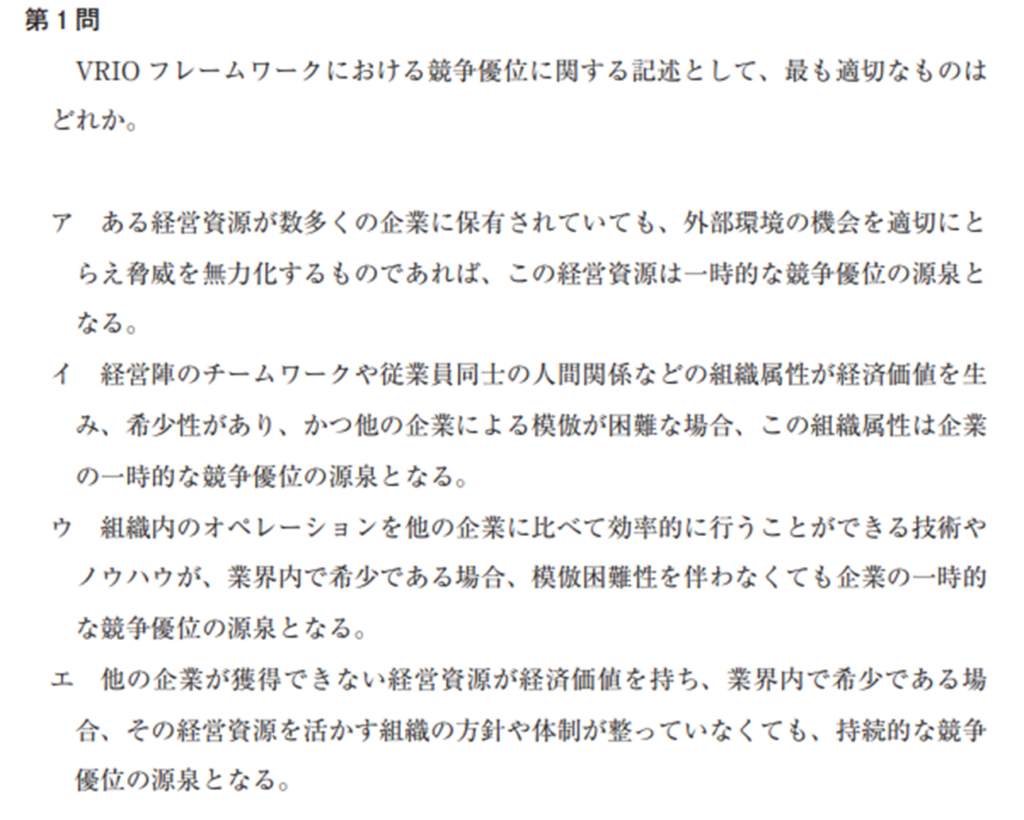

<設問>

令和2年度の第1問です。【配点2点】

<解答>

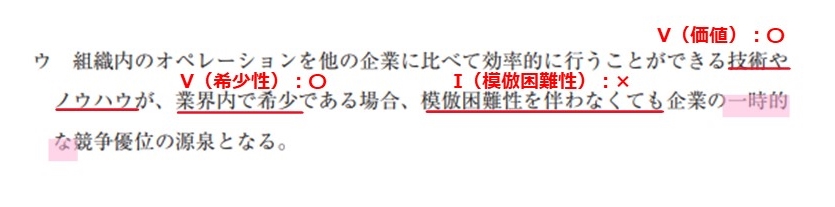

選択肢を1つずつ見ていきます。

「一時的な競争優位の源泉となる」とありますので、VとRを満たすことが必要です。

「ある経営資源が数多く企業に保有されている」時点でR(希少性)がありませんよね。

よってアの選択肢は誤りです。

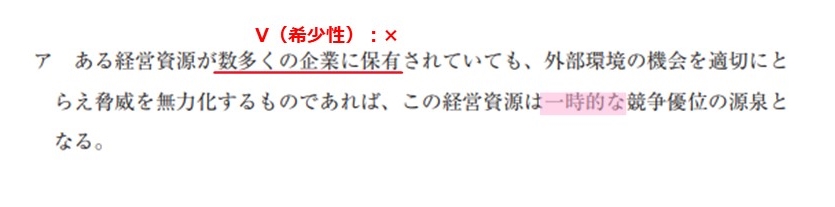

「一時的な競争優位の源泉となる」とありますので、VとRを満たすことが必要です。

「組織属性が経済価値を生み」でV(価値)、「希少性があり」でR(希少性)、「他の企業による模倣が困難」でI(模倣困難性)を、それぞれ満たしています。

したがって、VRIを満たしており「持続的な競争優位の源泉」となります。「一時的」ではありません。

よってイの選択肢は誤りです。

「一時的な競争優位の源泉となる」とありますので、VとRを満たすことが必要です。

「他の企業に比べて効率的に行うことができる技術やノウハウ」でV(価値)、「業界内で希少である」でR(希少性)を満たしています。

VとRを満たしていれば「模倣困難性を伴わなわなくても」、企業の「一時的な競争優位の源泉」となります。

よってウの選択肢は正しそうです。

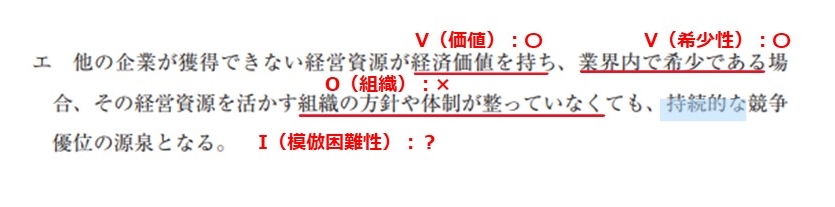

「持続的な競争優位の源泉となる」とありますので、VとRとIを満たすことが必要です。

「経営資源が経済価値を持ち」でV(価値)、「業界内で希少である」でR(希少性)を、それぞれ満たしていますが、I(模倣困難性)について何も触れられていません。

よってエの選択肢は誤りとまでは言い難いですが、正しいとも言い切れません。

以上より、正解は『ウ』となります。

これが解ければ2点獲得!

<論点③> 競争優位の源泉(シナジー・規模の経済など)

こちらもほぼ毎年出題される頻出論点。毎度似たような問われ方をしているので、出題パターンに慣れておきましょう。

★知識のおさらい

多角化戦略の効果として『シナジー』『相補効果』『範囲の経済』、同一事業における競争戦略の効果として『規模の経済』『経験曲線効果』があります。

シナジー(相乗効果)

- 同一企業が複数の事業を行うことにより、相乗効果により個別で事業を行うよりも大きな効果を得ること。

- 事業間に直接な相互作用がある。

- 必ずしも「経済的な効果(コスト低減等)」のことを指すとも限らない。

相補効果

- 複数事業において未利用資源等を有効活用することで互いに不足している点を補い、大きな効果(需要変動への対応等)を得ること。

- 事業間に直接的な相互作用がない。

- 必ずしも「経済的な効果(コスト低減等)」のことを指すとも限らない。

範囲の経済

- 複数事業において経営資源を共通利用することで、トータルのコストが低減されること。

- 複数展開することで得られる。

規模の経済

- 特定のものに特化し、生産規模を拡大することにより、単位当たりのコストが低減されること。(静的)

- 「集中・専門化(特定のものに特化)」「大規模生産」によって得られる。

経験曲線効果

- 累積生産量の増大に伴い、熟練度が上がり、コストが低減していくこと。(動的・連続的)

- 「累積生産量」によって得られるもので、必ずしも大規模生産体制とは限らない。

★論点のポイント

「得られる効果とは何か(コスト?コスト以外の効果?)」「その効果は何によって得られるものか(経営資源の共通利用?大規模生産?累積生産量?)」の切り口から、

『シナジー(相乗効果)』『相補効果』『範囲の経済』『規模の経済』『経験曲線効果』の違いを理解しておく。

★出題例

それでは実際の過去問を見てみましょう。

<設問>

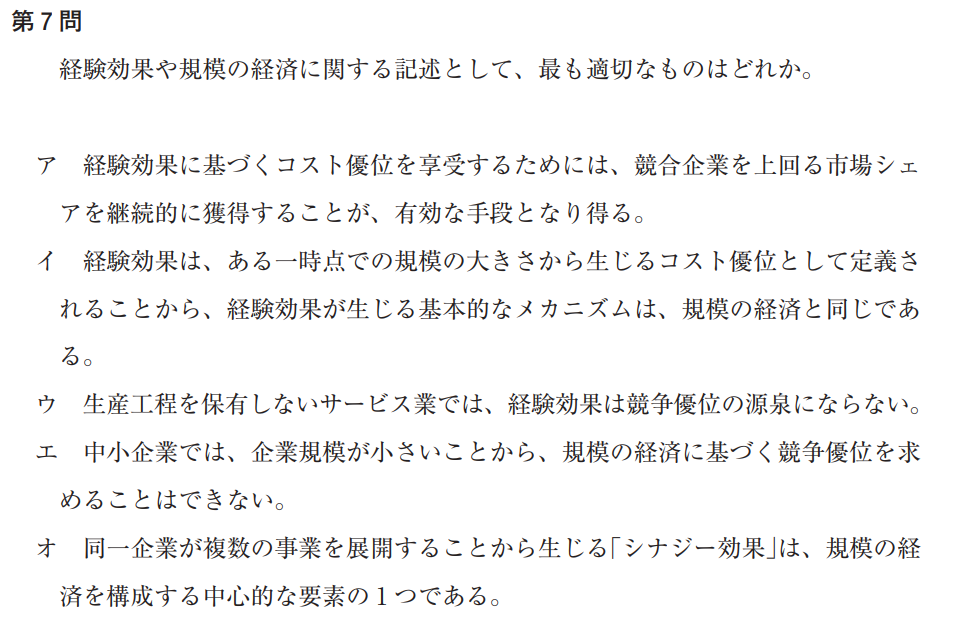

令和元年度の第7問です。【配点3点】

<解答>

選択肢を1つずつ見ていきます。

「経験効果」は累積生産量によって得られるため、「競合企業を上回る市場シェアを継続的に獲得することが、有効な手段」となり得ます。

よってアの選択肢は正しいです。

「経験効果」は累積生産量の増加し熟練度が増すことで単位当たりのコストが低下することです。「ある一時点での規模の大きさから生じるコスト優位」は「経験効果」ではなく「規模の経済」です。

また、「経験効果が生じる基本的なメカニズムは、規模の経済と同じ」ではありません。

よってイの選択肢は誤りです。

「経験効果」はサービス業でも生じ、「競争優位の源泉」になります。

よってウの選択肢は誤りです。

大企業の方が「規模の経済」によるコスト優位を求めやすくはありますが、中小企業でも「規模の経済に基づく競争優位を求めることはできない」とまでは言い切ることができません。

よってエの選択肢は誤りです。

「シナジー効果」は「同一企業が複数事業を展開することから生じる」ものであることは正しいです。

対して「規模の経済」は、特定の事業に特化し生産量を増大させることによりコスト効率を高めることで、「シナジー効果」とは別物です。

よってオの選択肢は誤りです。

以上より、正解は『ア』となります。

正答率B(60%以上80%未満)、多くの受験生が解けていて絶対落とせない問題です。

これが解ければ3点獲得!

<論点④> PPM

ほぼ毎年出題される超頻出論点です。毎度似たような問われ方をしているので、出題パターンに慣れておきましょう。

★知識のおさらい

PPMは経営資源の分配を図るための枠組み。

縦軸が「市場成長率・資金流出」、横軸が「相対的市場占有率・資金流入」。

「金のなる木」で得た資金を「花形」や「問題児」につぎ込み、シェアを維持する。

PPMの望ましい状態

- 事業が「問題児 → 花形 → 金のなる木」の順で移行する。

- 金のなる木・花形・問題児にバランスよく事業が配置している。

PPMの問題点

- 財務の観点しか考えられておらず、「シナジー」や「範囲の経済」といった事業間の関連性が軽視されている。

- 既に行っている事業の分析であり、新規事業分野展開に向けた手がかりにはならない。

- 成熟期にある「金のなる木」に対する投資が行われず、衰退が早まる恐れがある。

★論点のポイント

- 縦軸・横軸がそれぞれ何を指しているのか、正確に覚える。

- 「負け犬」は撤退候補ではあるが、必ずしも撤退すべきとは限らない。(資金流出が少ないため高収益事業だったり、他事業とのシナジーがあったりする)

★出題例

それでは実際の過去問を見てみましょう。

<設問>

平成29年年度の第2問です。【配点3点】

<解答>

選択肢を1つずつ見ていきます。

「金のなる木」は成熟期であり、衰退期ではありません。資金流出が少なく資金流入が多いため資金供給源となり、「可及的速やかに撤退」すべきではありません。

「負け犬」は、資金流入が少ないものの資金流出も少ないため、高収益事業である可能性もあり得ます。必ずしも「可及的速やかに撤退」すべきではありません。

また、「花形」は市場成長率が高い事業で、「成長率が鈍化した業界」ではありません。(シェアを維持するために「多くのキャッシュを投入することが重要」な点は正しいです。)

よってアの選択肢は誤りです。

「問題児」のなかでも「花形→金のなる木」と育つ事業を選択が重要であることは正しいです。

また、「負け犬」の中でも「高収益事業を選別することが重要」であることも正しいです。

よってイの選択肢は正しいです。

「資金流入」は「相対的市場占有率(相対的な市場シェア)」で決まります。「自社事業の成長率と市場の成長率」ではありません。

「資金流出」は「市場成長率」で決まります。「相対的な市場シェア」ではありません。

よってウの選択肢は誤りです。

PPMでは、シナジー等の事業間の関連性は考慮されておりません。

よってエの選択肢は誤りです。

選択肢エで述べた通り、PPMでは事業間の関連性が軽視されており、「範囲の経済を達成して競争優位性を構築する業界に適用」はできません。

よってオの選択肢は誤りです。

以上より、正解は『イ』となります。

正答率B(60%以上80%未満)、多くの受験生が解けていて絶対落とせない問題です。

これが解ければ3点獲得!

お疲れ様でした。4つの頻出論点を終え、無事11点分獲得です!!

最後に

いかがだったでしょうか。

今回は企業経営理論の頻出論点のなかでも、問われ方がパターン化されており、難易度も比較的安定している論点を4つピックアップしました。

この科目、独特の言い回しに慣れるために、兎にも角にも『過去問』をやり込むしかありません!

頻出論点を中心に過去問(特に正答率の高い問題)をひたすら解いて、「独特の言い回し」や「問われ方」に慣れておきましょう!!

(頻出論点については、YOSHIHIKOの記事が参考になります。出題頻度の★が多いところが頻出論点ですよ~!)

本日はここまで!

明日はさろです!

何やら財務会計についての記事のようです~

お楽しみに☆

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

お世話になります。

お伺いですが、ppm(H 29)ですが、解答はイの様にお見受けします。

間違っていたら申し訳ございません。

(コメント消して頂いて大丈夫です。)

ベア様

大変失礼いたしました。

ベア様のおっしゃる通り、正解はイです。

記事修正いたしました。ご指摘ありがとうございます!