【企業経営論】SECIモデルでナレッジマネジメント入門! byリット

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

4月16日開催の春セミナーは満員御礼!ありがとうございました!

17時30分開始予定の懇親会はお席に若干の余裕がありますので、受験に向けて少しでも情報を収集したい方、道場メンバーや同期受験生と交流してモチベーションを高めたい方はぜひご参加ください!

参加ご希望の方はこちらのフォームよりお申し込みお待ちしております!

今回の記事のターゲット & 主な内容

皆さんおはようございます。

早いものでもう4月、何かを始めるにも良い季節ですね!

前回は組織&人事の観点ということで一次&二次のハイブリッドタイプでお届けしました。

※前回記事はこちら → ページへ移動

今回も一次と二次兼用で「企業経営論」の記事ですが、短めで行けたらな~って思います!

あ、フラグ立てた!

②ナレッジマネジメントに興味のある方

③SECIモデルの説明を求められると困る方

というわけで、今回のテーマは『SECIモデル』!

私も受験時に結構理解に苦しんだ…というか得点が安定しなかったヤツです。

SECIモデルって何?

『SECI』って言葉だけだとなんか海外からっぽいんですけど、野中郁次郎さんが提唱したナレッジマネジメントのフレームワークになります。

非正規雇用や転職市場の活性化が進み、企業は人材の流動化を想定せざるを得なくなりました。

ナレッジマネジメントはそうした時代の流れに合わせ、「人に紐づく知識やノウハウをいかにして社内へ共有するか」の実現を目的としています。(ほんとはもうちょっと複雑…今回は診断士試験においての理解、ということでご容赦を!)

今回ご紹介する『SECIモデル』はそうしたナレッジマネジメント手法の一つとなります。

ちなみに診断士試験でも企業経営論の試験範囲にあり、出題実績もありますよ!(H29:一次試験『企業経営論』)

正直、診断士試験を突破するだけならそこまで深入りしなくても解けてしまうのですが、どうせならしっかり覚えて実務にも役立てましょう!…というのが今回の記事のテーマです!

前回の様に長くはならない…はずなので、皆さんしばらくの間、お付き合いくださいね。

まずは辞書的な意味からおさえておきましょう!

後で細かく見ていくので、今は「ふーん」くらいで全然OKです!

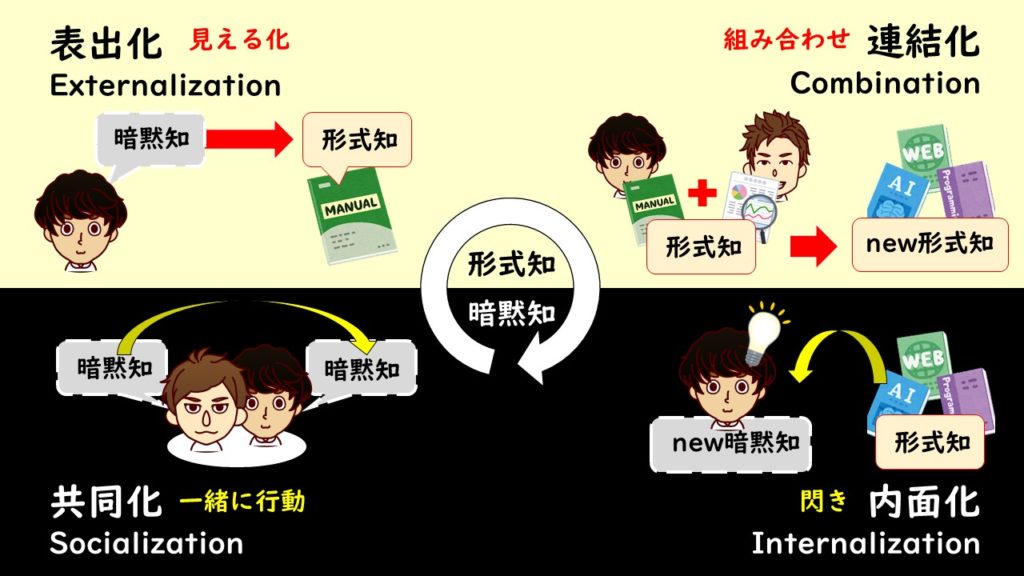

組織における知識の創造過程を4つのプロセスの循環として表したモデル。

※IT用語辞典 e-Wordsより

野中郁次郎氏らが考案したもので、ナレッジマネジメントの基礎となる理論。

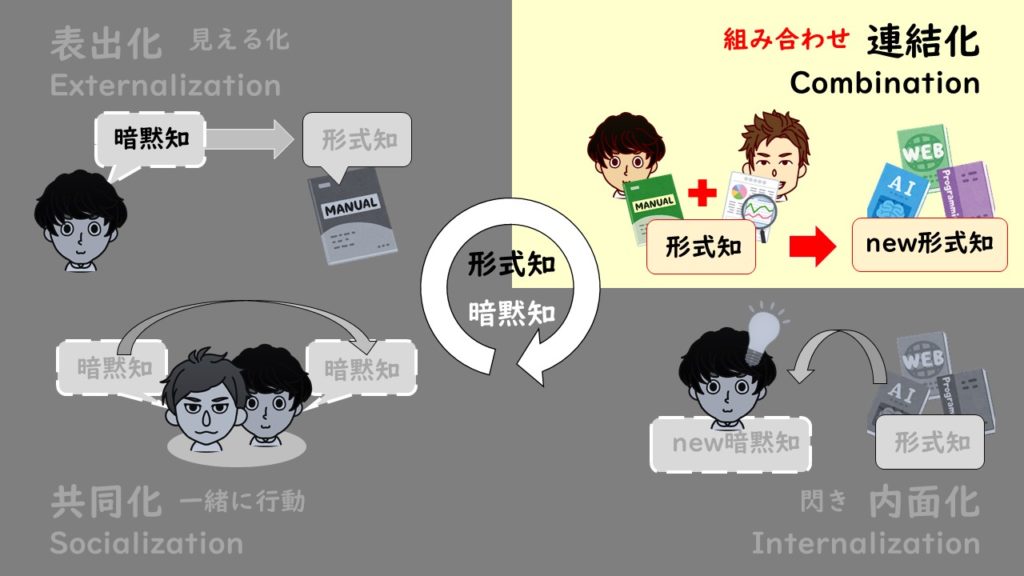

従業員など個人が暗黙的に蓄えている「暗黙知」を出発点として、「共同化」(Socialization)、「表出化」(Externalization)、「連結化」(Combination)、「内面化」(Internalization)の4つの過程を経ることで、知識を形式知化して組織的に蓄積し、他の個人が暗黙知として体得できるようになるとする。

「SECI」は4つのプロセスを表す英単語の頭文字を順に繋げたものである。

要は、知識・ノウハウを社内で共有できる仕組みを理解しておきましょうね、みたいな感じです。

その際に大事になるのが「暗黙知」を「形式知」にするという観点で、この2つの違いを知っておく必要があります。

といっても文字のイメージそのままで、こんなイメージですね。

「暗黙知」=その人に備わっている感覚的な知識・ノウハウ

例:経験に基づくノウハウ、職人の勘

※教える人や相手との相性によって伝わり方が不均一

「形式知」=他者に伝えられる状態になっている知識・ノウハウ

例:マニュアル、資料

※常に一定の効果が期待できる

現時点ではこれだけ押さえておいていただければOK!

それでは、SECIモデルについてもう少し詳しく見ていきましょう。

SECIモデル、4つのフェーズ

SECIモデルを構成する4つのフェーズについて、それぞれ見ていきます。

まずは全体の概要イメージです。循環してる感じですね。

※『くま』と『YOSHIHIKO』は友情出演

基本、こんな感じで共同化(S)→ 表出化(E)→ 連結化(C)→ 内面化(I)の順を辿って、その人だけのものだった暗黙知を皆にも広げていこうね、って感じのモデルなんです。

そしてこのそれぞれの頭文字を繋げて「SECI(セキ)」モデルと呼びます。

上の図でもわかる通り、順番もそのまんま「S→E→C→I」なので英語の方も覚えちゃった方がイメージし易いと思います。

それではここからは4つのフェーズ、一つ一つを見ていきます。

それぞれの違いにも注目してみてくださいね!

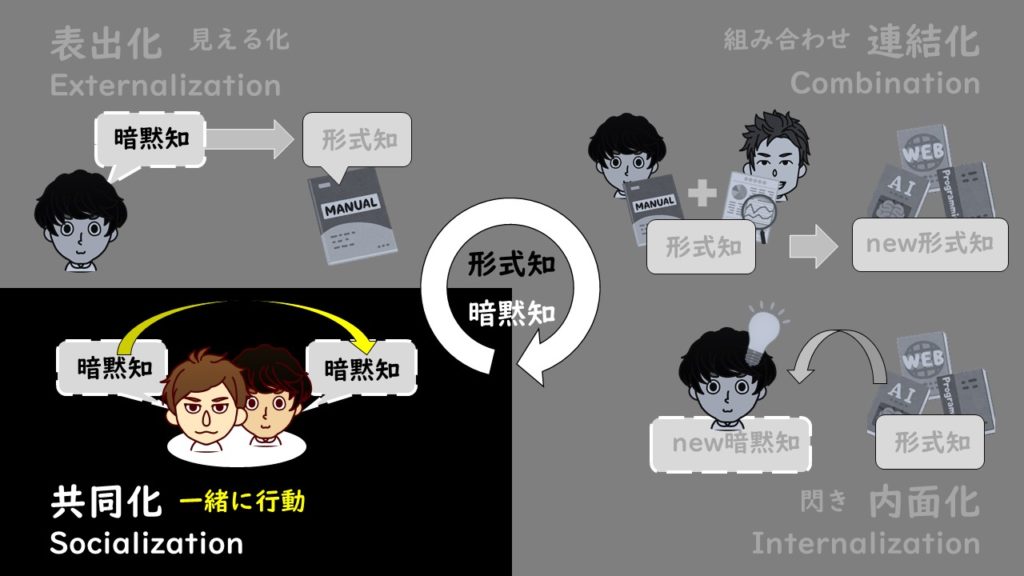

共同化(Socialization)

ここのテーマは「暗黙知(自分)」←→「暗黙知(他者)」です。

共同化の名前の通り、一緒に行動することで知識やノウハウをGETしようぜ!というもの。

OJTで先輩にくっ付いて知識・ノウハウを習得する場合もこれにあたりますが、マニュアルや手順書を使うOJTのイメージよりは、昔堅気の職人さんとか料理人の修行を想像して頂くといいかもしれません。「見て盗む」みたいな感じです。

これは、あくまで共同化が暗黙知同士であり、マニュアルや手順書は既に見える化されて形式知になっているためです。

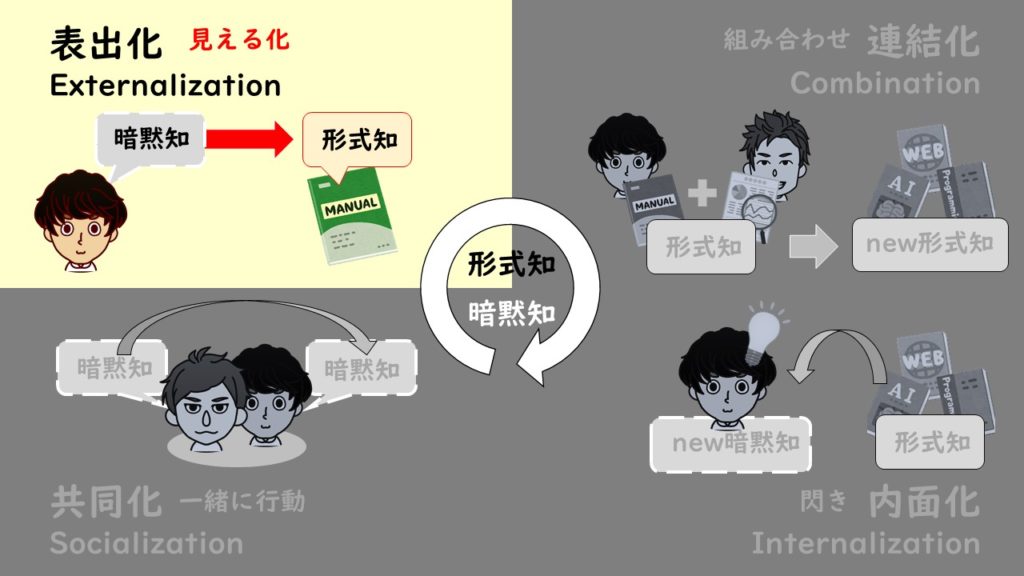

表出化(Externalization)

ここのテーマは「暗黙知」→「形式知」です。

それまで人に見えない形(暗黙知)だったものを、人に伝わる形(形式知)に変えるフェーズになります。

会話や対話を通じ、知識・ノウハウを言語化します。

また、資料化したりマニュアルを整備するなど実体のあるものを作成することも、この表出化に含まれます。

表出化は非常に重要なフェーズで、ここがしっかりしていないと知識やノウハウが正しく他者に伝わりません。最悪、間違った知識やノウハウが延々と引き継がれていくなんてことも…

そのため表出化については論理的な思考力を鍛えたり、帰納法や演繹法、ピラミッド原則(これはもし興味があればバーバラ・ミント著『考える技術・書く技術』で検索してみてくださいね)などある程度の技法を習得しておくと有利です。

連結化(Combination)

ここのテーマは「形式知+形式知 → New形式知」

形式知と形式知を組み合わせることで、新しい形式知を生み出すフェーズです。

典型的な例では、部門ごとに作成していたマニュアルを持ち寄って社内共通のマニュアルを作成することが挙げられます。

また、顧客データや営業からの報告書など、データ化されていたり資料化されているものを組み合わせて分析用の資料を作成するのも「連結化」に当たります。

ポイントとしては、組み合わせられる対象がどちらも「形式知」であること。

つまり、見える化されていることが条件となります。

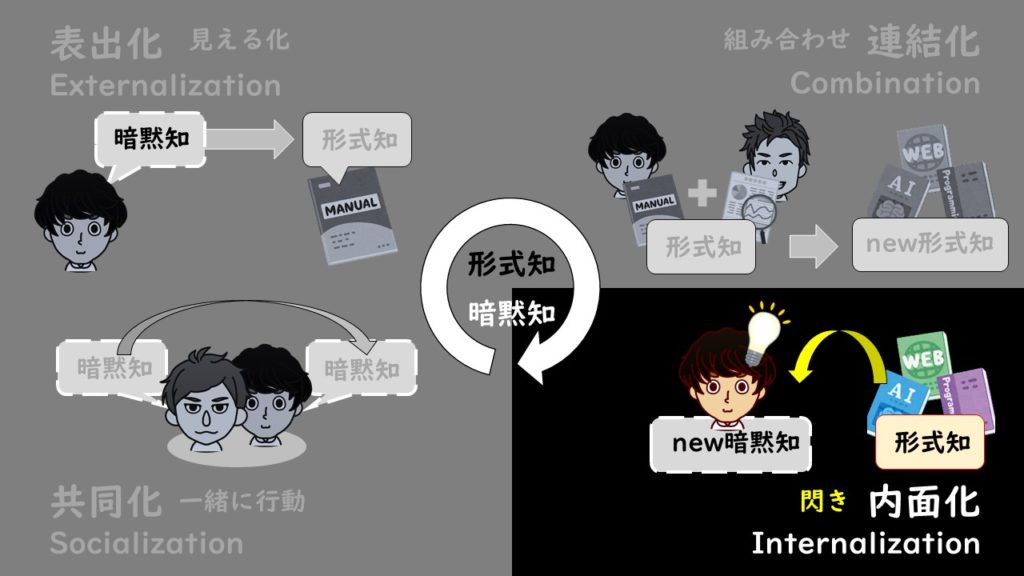

内面化(Internalization)

ここのテーマは「形式知 → New暗黙知」です。

「表出化」が「暗黙知 → 形式知」だったのでちょうど真逆になります。

イメージとしては、マニュアルやデータといった形式知化された知識・ノウハウを使っているうちに「あ、これこんな風に使えないかな?」と閃く感じです。

生み出された知識やノウハウはまだ「暗黙知」です。

これは、思いついたばかりの知識やノウハウはまだ他者に伝えられるほど体系化されておらず、自身の中でしか通じないものだからです。

この暗黙知が「共同化」で社内に定着化し始め、いつか洗練され「表出化」を経て形式知化し、「連結化」によって新しい形式知を生み出していくといった良い連鎖を生み出していくことになります。

この知識・ノウハウの連鎖こそがナレッジマネジメントの目的であり、企業の知的財産を積み上げていくための重要なプロセスになります。

「共同化 → 表出化 → 連結化 → 内面化 → 共同化…」と繋がって連鎖し続けていく、自分の所属する組織もそんな風に出来たらいいなと思います。

過去問を解いてみよう

インプット学習ばかりというのも何なので、過去問を一緒に解いてみましょう!

一次試験で実際に出題された問題になります。

皆さんも是非考えてみてくださいね!

解答と解説は『きなお』の後で!

それでは解答の発表です! 正解はこれ!

それでは間違いの選択肢について、どこが間違っているのかを見ていきましょう。

これは新入社員研修に使える様なノウハウって何?

というのがテーマ。

きなおはどこがおかしいか分かる?

(いい気分で寝てたのに…!)

共同化って暗黙知の共有じゃん?

暗黙知ってまだテキスト化出来ない様な段階だし、そんなんで研修って無理じゃね?

そうそう、共同化は一緒に作業しながら技を盗んでいく様な感じ。

暗黙知の共有ってスタイルだから、この時点では形式知化されず、見える化できてないんよね。

新入社員研修に使う様なのは、『表出化』が終わって形式知化した段階ってことね。

うん、形式知になっていれば誰が講師をしても一定の効果が見込めるからね。

基本的には新入社員研修はマニュアルなんかの形式知を使った教育を想定した方がいいと思う。

それじゃ、次に行ってみよう。

これ、何か正しそうな感じがするけど何が違うの?

「内面化とは実践を繰り返して~」までは合ってるのよ、間違ってるのは「他者にも」ってところ。

内面化は文字通りあくまで内部、つまり自分の中での話になるってこと。

だから「実践を繰り返して自身に新たな暗黙知を生み出す」だったら正解だね。

自分で暗黙知を生み出すのが『内面化』で、その暗黙知を他者に伝えるのが『共同化』ってことか。

じゃ、今度の選択肢はどう?

これ合ってるじゃん?

知識を組み合わせて新しいものを生み出すのがナレッジマネジメントなんでしょ?

その通りなんだけど、組み合わせる対象がポイントでね。

連結化は「形式知」と「形式知」の組み合わせなんだ。

おー… ん?

エの選択肢は「形式知」と「暗黙知」になってるからか…

めっちゃ注意して見てないと間違えそうだね。

試験問題に慣れてきたころに見落としちゃうことも多いよね。

ちなみに、「形式知」の代表格になるのがマニュアルとかの資料系。

形式知と形式知を組み合わせるってことは、例えば他の部門同士でマニュアルを持ち寄って、社内に通じるノウハウ集として再構成する、みたいな感じ。

なるほど。

見えてる状態じゃなきゃ持ち寄って組み合わせられないから、形式知じゃないとダメなんだね。

というわけで、二人で解答をお送りいたしました。

今回はゆっくりしっかり見ていきましたが、一次試験ではこれを数分で解かないといけません。

今後、SECIモデルがそのまんま出ることは無いかもしれません。

でも昨今の非正規活用や人材の流動化を踏まえ、企業がナレッジマネジメントを重視する傾向は強まっています。

形式知と暗黙知、それぞれの特徴について押さえておくと一次試験はもちろん二次試験でも役に立ちますよ!

今回のまとめ

皆さんお疲れさまでした!

最後に、今回の記事のまとめをドン!といきましょう

◆要素は4つ

①共同化(Socialization)

暗黙知(自分)←→暗黙知(他者)

②表出化(Externalization)

暗黙知→形式知

③連結化(Combination)

形式知+形式知→New形式知

④内面化(Internalization)

形式知→New暗黙知

ここまで読んでくれた読者の方へ。

僕から最後にひとつだけ!

今後、今回紹介したSECIモデルに限らず、ナレッジマネジメントの重要性は増していくと予想されるんだ。

理由としては、こんな流れがあるから。

①コロナの影響は大きく各企業で固定費削減の動きが加速

②各企業で非正規の活用が進み正社員少なめ+非正規多めで運用する方針が増える

③人材の流動化により社内にノウハウを蓄積する方法(ナレッジマネジメント)が重要視される

上の①~③については程度の差こそあれ、各企業も既に動きを見せている。

中小企業診断士の試験は時流に乗った問題を出すことでも有名で、その時のトレンドを押さえておくことは大きな武器になるんだ。

ナレッジマネジメントについては実際、既に一次試験の企業経営論でもSECIモデルが出題されているし、二次試験でも非正規活用への留意点などで既に問題に絡んでいる。

なので、皆もナレッジマネジメントについては書籍やネットの記事にも目を通しておいてもらえたならって思ってる。

試験範囲が多くて大変だけど、新人教育とか実務にも意外と役に立つんだよ!

・・・ということで。

言いたいことを全部言われてしまったので、今回の記事はここまでにしておきたいと思います!

あれ?そういえば今回の記事は短めとか言ってなかったっけ?

めっちゃ長くなってない?

ついつい書き出すと…ね?

ほら、今日はエイプリルフールだし、最初のフリがフェイクだったってことで!

ふーん…(冷たい目)

読者の皆さん、長い記事をここまで読んで頂きありがとうございます。

悪気はないはずなので、今回だけは大目に見てやってくださいね!

それではまた次回の記事でお会いしましょう!

明日は熱い講義でおなじみHotmanです!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)