診断士試験と欲求と私(モチベーション理論考①)

🌸🌸🌸🌸一発合格道場!オンライン春セミナー2021のご案内🌸🌸🌸🌸

4月10日(土) 午後(時間調整中)

・第1部 <1次試験対策+相談会>

・第2部 <2次試験対策+相談会>

・第3部 <懇親会>

Web会議アプリ「zoom」を活用したオンライン開催!

3月15日(月) 12時より「こくちーず(告知’s)」で募集開始予定

一次試験・二次試験の学習ノウハウやzoomのブレイクアウトルームを活用した小グループ単位でのディスカッションで相互交流を図るセミナーです!

また、第3部ではオンライン懇親会を開催します。ご希望の方はご参加ください。

道場メンバーや受験生同士で交流を深めて頂き、合格に向けモチベーションを高めて頂きたいです。

ご検討ください!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

どうも、のきです。(過去記事はこちら)

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

最近暖かくなってきたため、花粉が心配な季節になってきましたね。

私は在宅勤務が中心であるからか、まだそれほど花粉の影響はキツくないな〜と感じています。花粉症患者の読者の皆様一緒に花粉症に向き合っていきましょう!笑

さて、花粉症の話はさておき、3月に入ったということで、これから診断士試験の勉強を始められる方もいらっしゃると思います。

3月から一発合格道場のブログを読み始めた方、ようこそいらっしゃいませ! 以後ご贔屓に〜。

道場12代目メンバーでもmasumi、アヤカ、と〜しが3月から勉強を開始しています。

2021年合格、まだまだ目指せますよ!

さてさて、本日の本題に入っていきましょ〜

本日のメニューはこちらです。

contents

はじめに

先日、一発合格道場のアカウントに質問箱を設けたところ、早速質問がありました。

学生で診断士の勉強をされているという、志が高い方からのコメントだったのですが、最近モチベーションが上がっていないので、モチベーションを上げるために学生時代に取得するメリットや合格後の楽しいことを教えて欲しいというご要望でした。(道場12代目としてはこちらで回答していますので、学生の方で気になる方はどうぞ!)

大学受験の勉強しかり、難関国家試験の勉強しかり、ある程度の勉強時間の確保が必要となる試験に立ち向かうにあたって、間違いなくモチベーションの維持は悩みの種の一つになると思います。

私は、道場メンバーで回答を考えている時に、

と思うとともに、

と考えていました。

というのも、「モチベーションが上がる話」は「志した理由」や「勉強する理由」によって変わると思うからです。

例えば、中小企業診断士になったあと、プロコンとして独立しようとしている人に、企業内診断士の魅力について語ったところであまり響かないでしょう。逆に、企業内でのキャリアアップのために診断士を受験している人に、独立コンサルタントの魅力を滔々と語っても響かないと思います。

道場12代目の12人も、私のような会社員に加え、弁護士のTAKUROや医師のMa.satoを筆頭に、属性やこれまで歩んできたキャリアも様々で個性的なメンバーが揃っています。

そのため、私が診断士を勉強した理由と、TAKUROやMa.satoが診断士を勉強した理由は全く同じでないですし、勉強に対するモチベーションももちろん違うでしょう。

さらには、道場メンバーと同じように、今、当ブログを読んでいただいている皆様も勉強するにあたって様々な理由があるものと思います。

- 診断士として独立して日本の中小企業を支援し、成長させたいから

- 副業をして、自身の収入をUPさせたいから

- 会社で昇進するのに有利になるから

- なんとなく、国家資格というものが欲しいから

などなど、診断士の勉強をする理由はその人によって様々だと思います。

そしてその理由の数だけ、勉強を続けるモチベーションが存在します。

おや、他の人を引き合いに出した話ばかりしていると、

という天の声が聞こえてきましたので、昨年、私が勉強を続けていた理由を改めて振り返りました。

1次試験勉強中

・経営に関する知識がどんどん頭に入ってくる! 楽しい!

・得た知識を使って世の中を見ると、見え方が変わってくる! 楽しい!

・試験勉強を通じて得た知識を活用して、会社で能力を認められたい!

2次試験勉強中

・道場や勉強会で出会った合格者たちと同じ舞台に早く立ちたい!

・勉強会を一緒にしている人たちに負けたくない!

・一緒に勉強会へ参加している人たちと同じタイミングで診断士に合格したい!

お恥ずかしながら「中小企業診断士になって〜〜をする!」といった強い思いがあったわけではありません。

単純に「自分自身の知識レベル向上」や「診断士の世界に飛び込みたい」と自己本位的なものです。

また、「1次試験を勉強している時」と「2次試験を勉強している時」で理由が変わりました。

1次試験勉強中は通信教材を使用して1人で勉強していたこともあって、単純に試験勉強を通じて自分の知識欲が満たされて、視点が広がっていくことが純粋に楽しかったです。

一方で、2次試験勉強中はタキプロやココスタといった受験生支援団体が主催する勉強会に参加していたので、1人で勉強していた1次試験とは異なり、他の受験生や合格者と交流する機会がありました。そのため、色々な人たちに刺激を受け、他者との比較が学習継続の理由になっていました。

自己本位的なものでも、社会貢献等が目的でも、その目的に貴賎はありません。そして、自分の目標を実現したい理由が「モチベーションのもと」になると考えます。なりたい自分があるから頑張れるということです。

少し言い換えると、「自分の欲求」=「モチベーションの源泉」ということです。

まとめると、診断士試験の勉強のモチベーション維持には、

どんな欲求を満たすために、今勉強をしているか?

を改めて考え、試験勉強の先にあるビジョンを明確にすることが肝要だと考えます。(ちょっと2次試験っぽく書いてみました)

そんなわけで、今回は「自分のどんな欲求を満たすため」ということを理解しやすくするために、企業経営理論のモチベーション理論のなかで、人間の欲求について定義しているマズローの欲求段階説とアルダファーのERG理論について説明させていただき、ご自身のモチベーションマネージメントに活用できるようになればと思います。

また、それぞれの理論のささやかでくだらない私なりの覚え方をご紹介したいと思います。

「欲求」に係る理論と覚え方のポイント

マズローの欲求段階説やアルダファーのERG理論といったモチベーション理論は1次試験で頻出の論点で、絶対に押さえておきたい論点の一つになります。

論点を押さえるにあたっては、提唱した学者の名前と理論の内容をセットで覚える必要があります。

それらを覚えるときに私は、理論の内容は自分の状況に置き換えて理解し、人の名前は名前の響きのイメージで記憶していました。

自分の状況に置き換える思考をすることでその理論を当事者として意識し、想起されしやすくし、思考を行いながら画像を見て、思考する場面をイメージとして刷り込むことが、理論の暗記において非常に有効でした。(masumiの紹介したイメージ記憶というやつですね)

以下では各理論の説明をしつつ、私が診断士の勉強をしていた時の状況への置き換えと人の名前の響きのイメージを書いていきます。

モチベーション理論は完ペキ! という人は読む必要はないかもしれませんが、知識の確認がてら読んでいただけると嬉しいです。

ではいきますよ〜。

マズローの欲求段階説

理論の説明

アメリカの心理学者であるアブラハム・ハロルド・マズローが提唱した理論です。マズローは人間性心理学の生みの親と言われており、かつては心理学の主流だった精神分析学の人間の病的で異常な側面を研究する性質や行動主義心理学の行動のみで分析を行い人間と他の動物とを区別しない性質への反論として、主体性や創造性、自己実現といった人間の肯定的な側面を強調しています。

その中で

と仮定し、

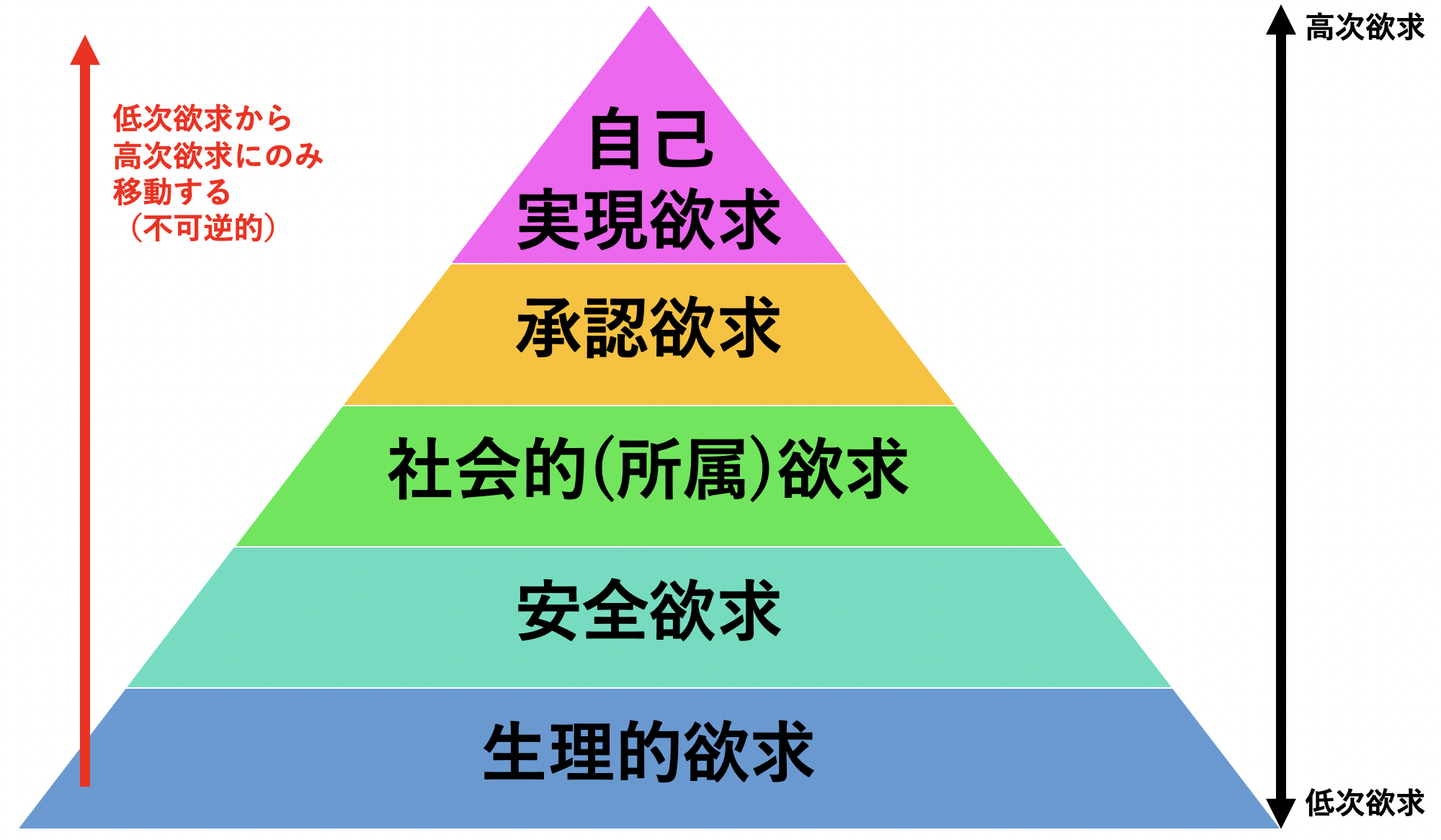

人間の欲求は以下のような5段階に分類されるという理論を提唱しました。

各欲求段階を低次のものから順に説明すると、

生理的欲求:食欲や睡眠欲といった、生きていくために必要な欲求

安全欲求:安心・安全な暮らしへの欲求

社会的欲求:友人や家庭・会社から受け入れられたい欲求

承認欲求:他者から尊敬されたい、認められたい欲求

自己実現欲求:「あるべき自分」になりたいという欲求

という5段階に分かれています。

各階層の欲求は低次の欲求が満たされて初めて一つ上の次元の欲求を満たそうとする、そして一度低次の欲求が満たされれば戻ることはない、という理論です。

現代の日本であれば、生理的欲求と安全欲求が満たされていない人は多くはないと思います。

そのため、多くの人は社会的欲求以上の承認欲求や自己実現欲求を追求します。診断士試験を受けるというのはまさに、この上位の欲求を満たすためのアクションだと言えると思います。

提唱者の覚え方

名前がマズローなので、私は「まずいストローの5欲求」と覚えていました。(くだらなくて、すみません)

|

|

自分の状況への置き換え

私が試験勉強を続けていた理由は、1次試験では「自分自身の知識レベル向上」、2次試験では「診断士の世界に飛び込みたい」でした。

それをマズローの欲求段階説の各欲求に当てはめると、

2次試験:診断士の世界に飛び込みたい → 社会的欲求

となります。

「自分の能力を高めたい」という目標は、自己実現欲求に結び付けやすいと思います。

「診断士の世界に入りたい」という目標は、診断士の世界に入ってその中の一員になりたいという意味合いであれば社会的欲求と捉える事ができるでしょう。

さて、ここで「あれ?」と思ったあなた、マズローの理論をばっちり理解できています。

そうですね、自己実現欲求を求めた後に、社会的欲求を求めていますね。

マズローの理論では低次の欲求が満たされて初めて高次の欲求を満たそうとするとしています。

ですが、1次試験の後にくる2次試験において自己実現欲求から社会的欲求へ低次の欲求に戻ってしまっています。

そんな状況も説明できるようにしたのが、次に説明するアルダファーのERG理論です。

アルダファーのERG理論

理論の説明

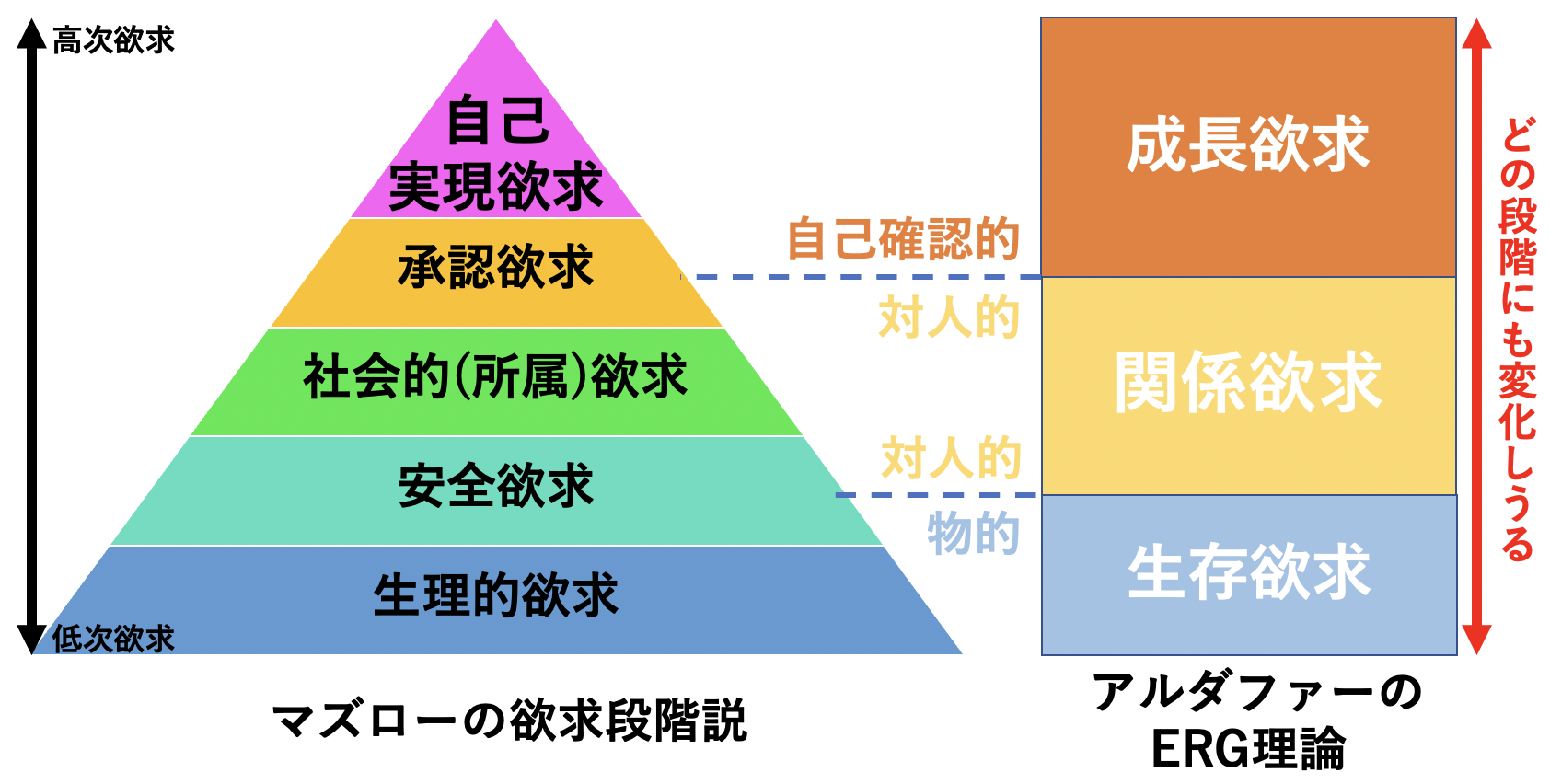

アメリカの心理学者、クレイトン・アルダファーがマズローの欲求段階説を修正・発展させた理論です。

人間のモチベーションの源である欲求の階層をマズローのような5階層ではなく、

存在欲求 (Existence):生理的・安全性への欲求

関係欲求 (Relatedness):対人関係への欲求

成長理論 (Growth):「個人的な」成長への欲求

という3階層にわけ、これらの英語の頭文字をとってERG理論と呼びます。

マズローの欲求段階説との比較は下図のようになります。

欲求段階説では欲求の高次化は不可逆的に進むので、高次欲求から低次欲求に戻らないとしていましたが、ERG理論では、

基本的にはマズローの理論と同じく下位の欲求から順番に満たそうとするものの、人によって関係欲求の方が成長欲求よりも上位にくることがあったり、同程度の重要度であるということがありうるとしました。

また、

「上位の欲求が満たされない時、下位の欲求が高まる」と主張しています。例えば、定型業務のみの職場へ配属になった人は成長意欲が満たされにくくなります。その場合は、周囲の人から仕事ができると認められたいという気持ちが高くなり、成長欲求の不足を関係欲求の高まりで補完しようとする傾向があります。ただし、下位の欲求に止まり続けるため、モチベーションそのものは低下する傾向があります。

提唱者の覚え方

大人の事情により画像が載せられないのですが、私はスタジオジブリの「ハウルの動く城」に登場する火の悪魔「カルシファー」を頭に浮かべていました。「火の悪魔の成長・関係・生存」です。(画像はこちら。可愛いので是非見てください。「ハウル〜、火が消えちゃうよ〜」)

自分の状況への置き換え

私が勉強していた理由をERG理論に当てはめて考えると、

2次試験:診断士の世界に飛び込みたい → 関係欲求 または成長欲求

ERG理論にもとづけば、成長欲求と関係欲求を同時に求めたり、時期によって求める欲求が変異するというのは起こりえます。

なので、私の場合であれば1次試験の時は成長欲求がより上位の欲求でしたが、2次試験の勉強中では関係欲求が優位になり、成長欲求よりも上位になったということで説明がつきます。

最後に

さて、いかがだったでしょうか?

欲求段階説とERG理論2つ理論の理解を確認しつつ、現在ご自身が勉強されている理由、つまりその欲求はどの階層に属するものか振り返ることができましたでしょうか?

どちらの理論においても自己の成長に係る欲求が、原則、最も高次の欲求であると定義しています。

そして、診断士試験を受ける多くの人は、自己実現欲求・成長欲求を満たすために勉強をされていると思います。

そのため、次回はモチベーションを維持・向上する方法を解明するため、モチベーション理論の中でも「何に」動機付けられるかに着目した内容理論(Content Theory)について触れていきます。

そして、内容理論から4つの理論(アージリスの成熟・未成熟理論、マグレガーのX理論・Y理論、ハーズバーグの二要因理論、マクレランドの欲求理論)を紹介しながら、モチベーションの上げ方をわたしなりに紐解いていきたいと思います。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。次回またお会いしましょう!

明日は、私と同じく物量で攻略派、にのみです!

☆☆☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたら

![]()

にほんブログ村

↑ぜひ、クリック(投票)お願いします!↑