【あと1論点!】財務会計 CAPM & みんなのマークシート対策 by Maki

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは、Makiです。

みなさん、こんにちは。

7月になり、いよいよ1次試験が近づいてきました。

今日は、前半、新NISAで話題になった証券系のテーマをご説明したあと、

後半、私や道場メンバーが行った、マークシートの解答やケアレスミス対策の工夫をご紹介します。

CAPMとは

CAPM(資本資産価格モデル)、capital asset pricing model (キャピタルアセットプライシングモデル)は、

一般に「キャップエム」と呼ばれます。

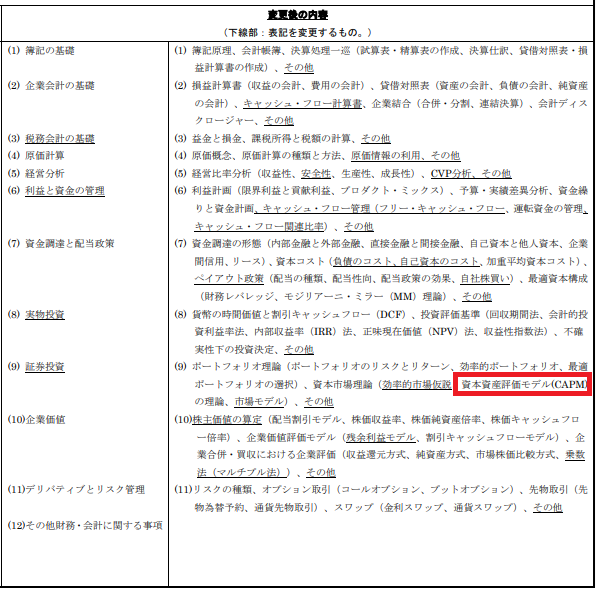

診断士試験では最近少し重要性が低くなってきている印象もありますが、

「中小企業診断士第1次試験における出題内容の表記の変更について」にもしっかり残っている論点です。

今年、特に新NISAが話題になったため、

山を張ってみました。

抑えるべき論点

抑えるべき論点は以下の2つです。

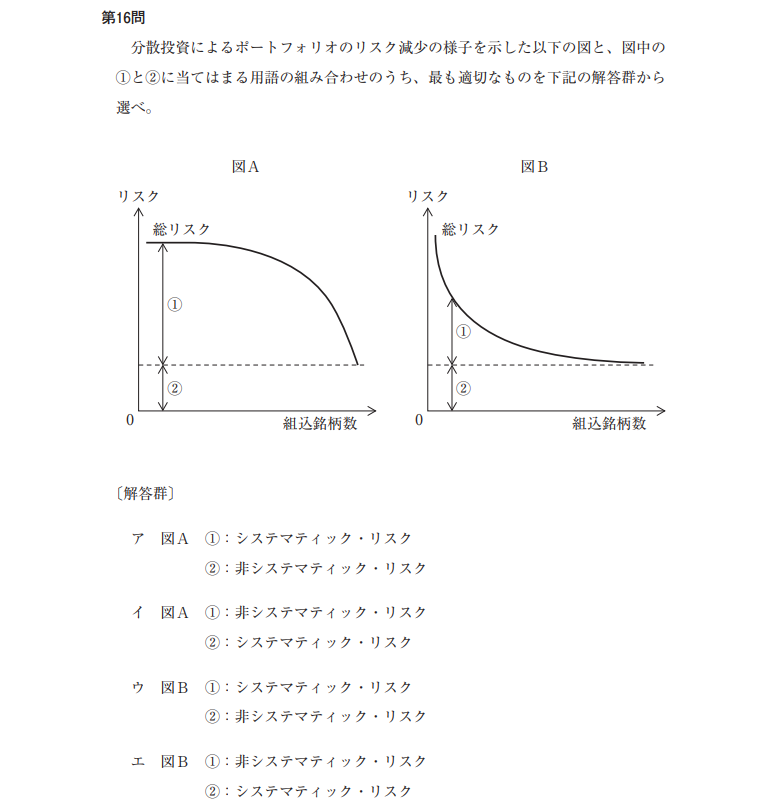

証券リスクの種類とグラフ

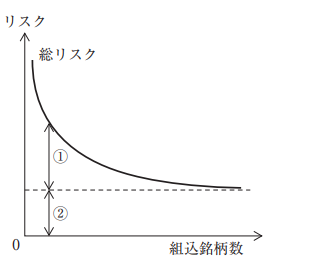

先に証券リスクの種類とグラフは、以下のとおりです。

つまり、証券の総リスク=①のリスク+➁のリスクということになります。

実は、このグラフそのものが、平成30年第16問で出題されています。

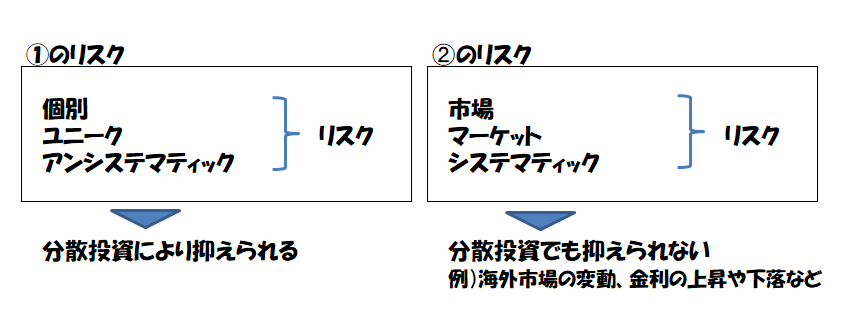

上記のグラフの①および➁は、それぞれ以下のリスクになります。

例によって複数の呼び方がありますが、惑わされないようにご注意ください。

では、いきなりですが、平成30年の第16問を確認してみましょう!

問題

(平成30年 第16問)

答えは↓

正解:エ

解説:

まず、Aのグラフは全く違いますので、アとイは除外します。

残りの選択肢ウかエですが、システマティックリスクとアンシステマティックを覚えていれば即答できますね。

ちなみに、”アン”でも”非”でも、システマチックでもシステマティックでも、中点「・」があってもなくても、

惑わされないようにしましょう!

基本事項を覚えておけば解答可能です。

ちなみに、システマティックリスクの例については、覚えておかれるとよいと思います。

また、システマティックリスクが存在するため、証券を無数に組み込んでも、証券リスクはゼロにはなりません。

CAPMの計算式

さて次に、CAPMの計算式、今回は、中小企業診断士1次試験対策として、できるだけ覚えやすくご説明しますね。

個別株式の期待収益率は、まず文章で説明すると、「リスクがない資産の収益率(=リスクフリーレート)に、

一般的な株式投資としての期待収益率の上乗せ分(=マーケットリスクプレミアム)を足すんだけど

とはいっても個別株式ごとに市場変動への連動割合は違う分(=β:ベータ)をかけて、調整したものを加える」

ということになります。

これを式で表現すると、以下になります。

期待収益率 = ①リスクフリーレート + ➁マーケットリスクプレミアム × ③β

試験対策上覚えておくことは以下の3つです。

①リスクフリーレート:リスクが無視できるほど小さい無リスク資産(例:国債)に投資すれば得られるリターン

➁マーケットリスクプレミアム:リスクが高い分、高い見返りも欲しいよね、というリターンの上乗せ分。

③β:株式市場が1%変化したときに、任意の株式のリターンが何%変化するかを表す係数。

ベータについては、以下を抑えておくとよいと思います。

★株式市場全体のリターンが10%上昇した際に、個別銘柄のリターンが5%しか上昇しなかった場合、その銘柄のβは0.5になる。

★マーケット・ポートフォリオ全体のβは1(基準だから)、国債のβは0(マーケットと全く関係ないから)

★βが1を超える株式は市場全体の動きよりも大きい(感応度が高い)

留意点は以下の2つです。

◎相関係数は-1<X<1ですが、βは市場全体のリターンとの関係なので、-1以下や1以上にもなる

◎マーケット・ポートフォリオのマーケット・リスクプレミアムとして計算しない!←以下の実際の問題でも注意です!

さて、実際の問題です

(平成20年 第20問)

答えは↓

正解:イ

解説:CAPM=①リスクフリーレート+➁マーケットリスクプレミアム×③β の 公式を書きましょう。

書くのが長かったら、Risk Free Rate や Market Risk Premium を短くして、

①RFR +➁MRP × ③β でOKです!

アルファベット3文字は

覚えにくいよ

(さとし、ごめんね!)

もとの単語がわかれば、

覚えやすいよ!

(ありがとう、しん!)

設問値を式に当てはめると、

①1%+➁(6%-1%)×③β=10%

5β=9 なので、β=1.8 になります。

➁のMRPを6%としないように、必要なのはプレミアムだけなので、期待収益率6%-RFR1%=5%と求めてくださいね。

解答とは関係ないですが、この証券は、マーケット全体の株価が1上昇する際に1.8上昇するということになるため、

マーケットより値動きが大きい、ということになります。

お疲れさまでした!如何でしたでしょうか?

CAPMは、M&Aで企業価値を計算する際、インカムアプローチの代表的な手法であるDCF法で割引率を求めたり、

収益還元法で還元率を求める際に使用します。

合格後の実務でも、お客様の相談に乗る際に、きっと役に立ちますよ!

おまけ? マークシート解答の工夫

後半は、私や道場メンバーが行った、マークシートの解答、見直し、ケアレスミス対策の工夫をご紹介します!

その① ケアレスミスの防止策

私は、解答時に、適切でないものを選ぶ際にも適切なものを選ぶミスをすることがありました。

1点でも惜しい試験、ケアレスミスを防ぎたい!と思って、私が行っていたミス防止策をご紹介します。

試験までに、ぜひ、ご自身のケアレスミス防止方法を確立してくださいね!

その➁ 塗りつぶしのタイミング

マークシートを解く度に塗りつぶすか、後でまとめて塗りつぶすかについて、悩んでいらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。

私は、流れに乗るために最初何問か解いて解答に詰まった時、

あるいは少し気分転換したいと感じたタイミングでマークシートの塗りつぶしを行い、

「ここまでは解答できた」と気分を落ち着かせて、改めて次の問題に取り組みました。

1問1問塗りつぶして流れを止めたくもなく、

かといって最後まで塗りつぶさずに、万一時間が足りなくなって全て塗りつぶせなかったり、

塗りつぶしの見直しができなくなるリスクを抑えられるかな、と思います。

14代目のみっきーさんが、当日の工夫についてまとめてくださっていますので、

こちらの記事も是非参考にしてください!

参考に、15代目のメンバーの工夫もご紹介します!

おーちゃん

●シャーペンは筆圧が強くても折れないものに。(○○ソーで売っていた”オレーヌシリーズ”)

●ズレ防止のために、わからない問題も、必ずどれかにマークしてから飛ばした。

たいしん🏇

●わからない問題もとりあえずマーク

└迷ったときは、大体最初に「これ」と思ったやつが合ってる気がする。

●同じ解答番号が続いても気にしない(5連続とかもたまにある)

かます

●1が正解という確信があるなら2以降の選択肢は読まない(時間稼ぎ)

●解答しながらマークシートとズレがないか番号を適宜確認

●見直しは最後5分前までには時間を取ってマークミスが無いかのチェック

ばん

●マークシート方式対策

・最初に受験番号の入力漏れが無いかチェック

・5問~10問ごとにズレていないかチェック

・最後にマークのズレが無いかチェック

●択一方式対策

・間違えているものを選べ ←大きくグリグリして意識

・選択肢の横に〇△×で、選択肢を削っていく

・答えに自信がある問題は、正解が分かった時点で次にいく

(定量派代表)

ちなみに、道場メンバーアンケート結果によれば、シャーペン派もいれば鉛筆派もいて、

マークシートの塗りつぶしも途中でやる派もいれば、最後にまとめて派もいました。

その他、選択肢ごとに正誤の度合いを5段階評価する(絶対×は1、絶対○は5)メンバーも・・・

皆さんも、自分独自の効率的な解答、見直し、ケアレスミス対策を工夫してくださいね。

「見」と書く!

明日はなんと、しんとサトシのコラボ企画!

2人のマークシート対策も気になる~

マークシート専用鉛筆は、

削った後少し潰してマークしやすくするといいよ!

マークシートへの記入は、全部解いてから一気にやったよ

・その際には設問番号、問題用事に書いた正解の選択肢、

マークした選択肢を指差し確認を忘れずにやってたよ。

明日のブログもお楽しみに!

.jpg)

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)