中小企業診断士がAIに負けない理由 by みっきー

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一発合格道場ブログを

あなたのPC・スマホの

「お気に入り」「ブックマーク」に

ご登録ください!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

記事を開いて下さり、ありがとうございます!

執筆者のみっきーです。

本業はメーカーでクレーム対応の仕事をしています。

先日ついに、中小企業診断士の登録証とバッチを手に入れることができました!

試験まではもちろん、実務補習や実習などの登録ポイント獲得までの道のりを思い出し、しみじみしました…。

色んな方のお世話になって登録までたどり着きました。

ここから活動の幅を広げていけるよう頑張ります!

さて、今回のブログテーマです。

2022年末、Chat GPTが公開されて以降、AIは一般人にとってもより身近なものとなりました。

また、AIは司法試験や医師国家試験を合格できるレベルにあるということも話題になりました。

中小企業診断士は、士業の中ではAIに代替される可能性が低い資格だと言われています。

2017年の日経新聞では、中小企業診断士のAIによる代替可能性は0.2%だと報道されました。

報道時点よりAIの能力も向上し、0.2%よりは可能性が上がっているかもしれません。

しかしながら、私も個人的には、中小企業診断士はまだまだAIに負けないニーズがある職業だと思っています。

今回はチャットボットやChat GPTなどの人工知能生成AI※を脅威と考えた時に、

(※文章や画像、プログラム等のさまざまなコンテンツを生成することのできるAI)

診断士がそれに負けないと考える理由について書かせていただきます。

目次を開いて、興味があるところだけでも読んでいただければ幸いです。

なお、今回は告知の最後に道場活動へ興味がある方へのメッセージも記載させてもらっています。

経営の現場とAI

経営の現場にもAIは少しずつ入ってきています。

例えば、中小機構による経営相談チャットサービス「E-SODAN」にはAIによる経営相談コーナーが用意されています。

チャットボットで会話を選択していくと、知りたい経営情報にたどりつくことができるようになっています。

最新情報を確認するという部分では、人間よりも正確な情報を提供してくれる可能性があります。

また、ネット上では「Chat GPTで書く補助金申請」というコンテンツが複数紹介されています。

Chat GPTに適切な命令ができれば、

補助金申請書に記載できるようなプロっぽい文章を書いてもらうことができます。

また、HPを読み込んで、決められた文字数での企業概要を書いてもらうことなども可能です。

診断士の「書く」の分野への1つの脅威になっていると思います。

また、経営課題について「これを解決する施策を考えて」とChat GPTに聞くといくつも提案をあげてくれます。

もちろんそのままコピペできるレベルにはありませんが、アイデアを出すきっかけにはなります。

実務実習の時には、考えをまとめる手伝いをChat GPTにもしてもらいました。

chat GPTで、診断士試験を解くこともできるかも?

これについては、まとめシートの野網さんが動画で検証をしてくれています。

詳細はぜひ動画をみて欲しいのですが、

私が初めて2次試験を解いた時より良いレベルまでいっているかもしれません。

まだまだ、例えばChat GPTは自信満々に間違った情報をかえしてくることもあり、

全面的に頼れるツールとまではいきません。

ただ、身近なAIに経営相談をしたり財務諸表を見せたら、有用なアドバイスが返ってくる時代は遠くないようにも感じます。

診断士がAIに負けない理由

一言でまとめると、診断士の企業支援で必要とされていること、AIの活躍できるフィールドが、現状では異なるためだと考えています。

突然ですが、「経営コンサルタント」にはどのようなスキルを求められていると思いますか?

診断士活動を行う前の私は、漠然と下記のようなイメージがありました。

支援先が保有していないような知見を提供して、

課題の解決策を提案していくスキルが必要なのでは?

まさに、AIが発展すると脅威になりそうな部分です。

しかし資格取得後、私がイメージしていたコンサルタントは大企業向けのものであるという話を聞きました。

中小企業支援において必要なのは、社長の頭の中にあるものや企業の状況を引き出し整理することです。

そして、解決策を立案するより、社長へ課題は何であるかを認識してもらうことの方が大切だと私は教わりました。

社長に寄り添い、解決策の実行まで支援していくというという「伴走型支援」が、

近年の中小企業診断士に求められている在り方となります。

「伴走型支援」や上記の求められているスキルについては、

中小企業庁も下記の通り方針を出しています。

伴走支援について

日常業務で多忙を極める経営者は、

自社内で潜在的に発生している問題や成長に向けた事業活動のボトルネックになっている要因に気づいていなかったり、気づいていても 手を付けられていないことが少なくありません。

経営者が単独で自己変革力の向上に取り組むことは容易ではないのです。

そこで信頼できる第三者による伴走支援が必要となります。

(引用:中小企業庁「経営力再構築 伴走支援 ガイドライン」より)

まず、2次試験の与件文となるような情報を社長からインタビューして引き出していくことが重要になります。

生成系AIは与件文を読んで解決策を提案することはできるかもしれませんが、

ゼロから社長の話を聞いて適切な情報を引き出していくということはまだまだ難しいと思います。

特に、中小企業の強みとなるような無形資産の判断をしていくことはハードルが高いはずです。

また、自社の課題が分かっていれば、AIに解決策の提案を頼むことができるかもしれません。

しかし、社長自身が「自社の窮境要因・課題はこれである」と適切に認識できているケースはまだまだ少ないのではないかと考えています。

(※窮境(きゅうきょう):苦しい境遇や立場。私は診断士になって初めて認識した単語です。使ってみました。)

それが認識できていれば、そもそもそんな状態に陥らずにすむはずです。

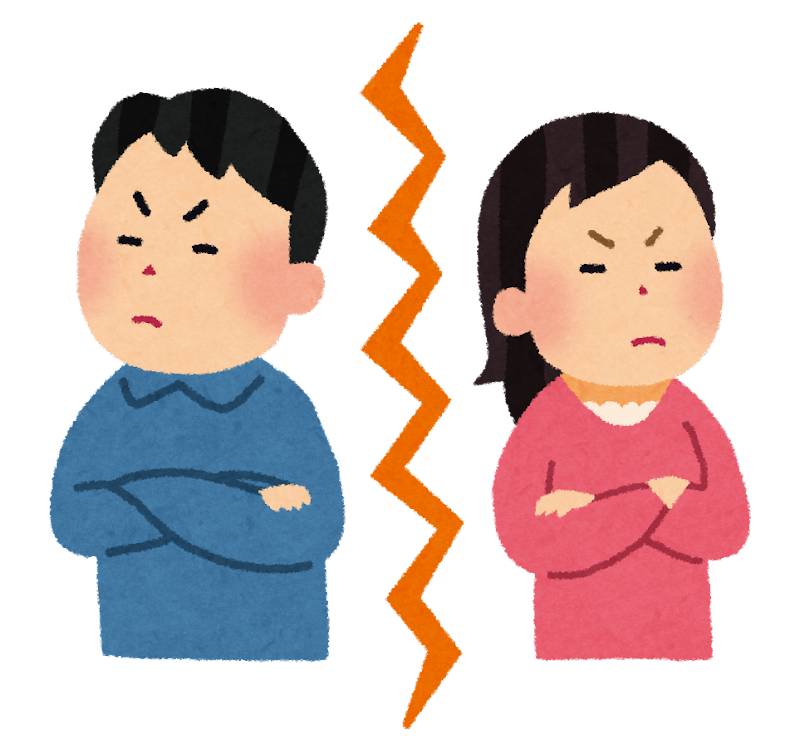

先日、活躍されている診断士の先生からこんな話を聞きました。

ある業績がふるわない会社では、

経営が上手くいかない1番の原因は、

社長と経理をやっている奥様の夫婦仲が悪化していたことだったそうです。

社長にそのことを伝え、夫婦のコミュニケーションを増やしてもらってから、

経営の現場が少しずつ改善していったそうです。

夫婦仲が業績悪化の本当の問題だとAIが判断できる時代は、

これもまだ遠いように感じます。

課題を発見した後に重要になってくる伴走での解決策の実行支援も、

もちろん人間の方が活躍できるフィールドだと思います。

結論、「診断士の企業支援で必要とされていること、AIの活躍できるフィールドが、現状では異なるため、診断士はAIには簡単に負けないだろう」というのが、2024年時点での私の考えとなります。

急にAIの技術が発展していって、

今はできないことができるようになる可能性もあるかもしれないけどね。

それでも診断士の仕事は完全になくならないはずだけど、

競争はどんどん激しくなるはず。

AIに負けない診断士になれるように頑張ります。

おまけ:クレーム対応から考える人間の性質

さて、これまた突然、話題を変えます。

上記で「経営者は自社の課題に気づけていない場合が多い」という話を紹介しました。

本当かな、と思った方はいませんか?

この話を聞いた時に私が思い出したのは、本業であるメーカーでのクレーム対応の仕事のことでした。

「人って、意外と自分のことを分かっていないものだな」と感じる場面が多々あるのです。

完全に余談になりますが、お時間がある方は良かったらお付き合いください。

経営の話とは直接関係ないので、飛ばされる方は こちら をクリックお願いします。

クレーム対応と聞いて「嫌だ」と感じるのは、どんなお客様が相手の時でしょうか?

「不良品だったので交換してください」「はい、こちらです」だけでやり取りが終わるなら、

あまり苦ではないですよね。

怒鳴られる、嫌味を言われるなど、

怒っているお客様が相手であるときに辛いのがクレーム対応ではないでしょうか。私はそうです。

では、人はなぜ怒るのでしょうか?

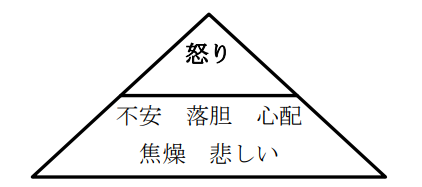

実は、怒りは2次的な感情だと言われています。

クレームの原因となることに起因しての不安や失望など、ネガティブな1次的な感情が別にあると言われています。

怒りの真因はこのネガティブな感情です。

この1次感情にアプローチできるような言葉をかけられると、お客様の怒りが不思議とおさまっていきます。

例えば、お子さまの誕生日プレゼントに買った商品に不良があったというお客様から連絡があったとします。

なぜ、こんな不良が発生するんですか?

そちらの会社の品質管理はどうなっているんですか?

子どもの誕生日に商品を使えなかったのに、どう対応してくれるんですか?

こういったご質問があったとして、聞かれるままに不良の発生原因や品質管理体制を話しても、解決する可能性は低いです。

どんなに仕方がない理由があったとしても、日頃はしっかり品質管理を行っていても、迷惑をかけた状況が変わるわけではないからです。

また「どう対応してくれるんですか?」は商品の交換という提案になるはずですが、

初期段階で淡々と決まった対応をしても「台無しになった誕生日は戻ってこないのに、交換で終わりなのか!」という話になってしまう場合もあります。

私がこのお客様に対応するのであれば、まずは誕生日プレゼントが壊れていた時のお子さまの様子を聞き、

直接話せなくてもお子さま宛に謝罪を行います。

恐らく、お客様の中にはお子様への心配があるはずだからです。

また、お客様自身の「商品を渡して子どもに喜んで欲しかった」という期待が満たせなかった失望に寄り添うよう努めます。

そういった1次感情へのアプローチをすることで、怒りをといてもらえることが多いです。

そこから、原因の調査や報告、商品交換等と提案を行っていくと対応がスムーズになります。

クレーム対応をしていると、この怒りの原因となる1次感情にお客様自身が気づいていないケースが非常に多いです。

(私自身も、怒っている時にそこまで自分を見つめられません。)

お客様自身も気づいていない1次感情を話を聞きながら探りそこに寄り添うことで、

お客様の気持ちが落ち着いていく瞬間が私は好きです。

そしてそういった対応ができると、

クレームがきっかけの連絡なのに対応者の私に御礼をいただける場合が多いです。

人は、意外と自分自身のことを分かっていないという話からの派生でした。

クレーム対応は、人と人の気持ちがぶつかりあう場面も多く、

これもまだまだ完全にAIにかわられる分野ではないと考えています。

(何を言われても優しい言葉をかけられるAIの方が、実はクレーム対応に向いているかもしれないのですが…。)

上記のクレーム対応策は独学でのノウハウなので、

これが一般的なクレーム対応の全てというわけではないです。

ですが、「怒っている人の1次感情に寄り添う」というのはかなり有効なので、

お客様対応の機会がある方はぜひ試してみていただければと思います!

最後に

以上、AIと診断士についての記事と、おまけでクレーム対応についてのことを書かせていただきました。

今回ブログ内で紹介した まとめシートの野網さんの動画 で印象的なお話がありました。

「情報が多く真偽の判断が難しくなるこれからの時代には、

コンテンツそのものより誰が言ったのかということが大切になるのではないか」

ということです。

このお話を聞いた時に、私はふと自分の育児中の体験を思い出しました。

育児情報というのは世の中にあふれており、玉石混合です。

悪意なく最新ではない育児が推奨されている場合もあれば、

必要以上に親の恐怖をあおる情報を出して巧妙な販促がされるケースもあります。

だんだんその状況に慣れてきた私は、

育児情報についてはできるだけ発信者の肩書きをみて、

専門家である医師が発信した情報などを優先して参考にするようにしていました。

中小企業診断士は、国に認められた経営の専門家です。

私も「あの人が言うのだから間違えない」と思ってもらえる専門家になれるよう努めていきたいと感じました。

いつも以上に話がとびとびのブログになりましたが、もし面白いと感じてもらえる部分があれば幸いです。

今回もお付き合いくださった方、ありがとうございました!

告知

お知らせ2

合格・未合格体験記募集のお知らせ

2次試験に合格された方、残念ながら合格に届かなかった方の受験体験記を大募集します!

頂いた体験記は2月以降、順次ブログにて公開させて頂きます。

あなただけのドラマ、あなただけの苦労、あなただけの受験のコツなど、記念すべき受験体験をお聞かせ下さい!

また道場15代目を担ってくれるメンバーも合わせて募集します!

道場の大ファンの方、たまに読んでいただけの方、全く読んだことがない方、どなたでも大歓迎です!

15代目就任を希望される方は1/28(日) 23:59までのご提出をお願いします。

(合格体験記・未合格体験記のみのご提出は2/4(日)まで受け付けております。)

提出手順

①下記リンクより、wordのフォーマットをダウンロード(文書量は全体で5ページ以内でお願いします。)

②下記のグーグルフォームより、wordの提出をお願いします。(アンケートの下部にて、道場15代目就任へのご意思を回答頂きます。)

https://forms.gle/Mi8PtdvBVuGdyxnf9

合格体験記の提出、及び道場活動に関するご質問がありましたら、コメント欄よりご質問下さい。(サイトへ即時反映はされません。道場メンバーで確認後、サイト上で公開、もしくはメールアドレスへ返信させて頂きます。)

道場活動に興味があるけど、家庭との両立に自信がない方へ

昨年、私は道場へ合格体験記を送るギリギリまで悩みに悩んでいました。

一発合格道場のメンバーに立候補するかどうか決めかねていたためです。

受験生時代、ブログを愛読しており、道場メンバーは憧れでした。

その一方で、当時1歳になったばかりの息子の育児に追われ復職も控えており、

本当に自分に道場活動ができるのか心配でした。

背中を押して下さったのは、2人のお子さんを育てながら道場活動をされていた13代目まよさんでした。

(まよさんは、道場任期中にご出産をされています。ブログも完全保存版が多く、本当に尊敬してます。)

最初から自分は他の人と同じように仕事ができないと諦めてしまうのはダメだけど、

頑張ってもどうしてもできない部分があったら、

道場メンバーなら絶対に手を貸してくれるはずだよ。

診断士が12人集まるんだから大丈夫!

家庭が忙しい中で勉強をしてきた経験やこれからの発信が、

同じような状況にある読者の人の参考になるんじゃないかな。

最初から諦めないよう頑張っていた矜持はありますが、

正直、活動の中で家庭の事情を相談させてもらう場面もありました。

そういった事情も理解をして、必要があればフォローもくれながら、

14代目メンバーは一緒に活動をしてくれました。

もちろん、家庭に限らず、個々に事情が生じることはあります。

誰1人、誰かに無理を要求することなく、14代目は活動してきました。

個人的には、イベントに参加できない時など「私って道場で存在感があるかな?役に立ててるかな?」と心配になる時もありました。

でも、ブログで「参考になった」とコメントを頂けた時、本当に嬉しかったです。

14代目に参加できて幸いでした。

14代目の活動の中では、診断士が複数集まり団結して活動することの強さを感じました。

15代目がどのように活動していくかは先代関係なく、15代目同士で決めていくことになります。

ただし、まだ見ぬ15代目も最強集団になることは間違えなく、

家庭に限らず「最初から諦めず頑張っても、どうしてもできない部分」をサポートしあえると信じています。

(※本当にまよさんのお言葉が絶妙だなと思うのですが「最初から諦めず」だけは重要です!)

活動についての心配があれば、14代目にご相談いただくことも可能です。

道場活動に興味があるという方は、ぜひ立候補検討してみてください!

明日は、『s.t.o』です!

楽しみにお待ちください。

本日も読んでいただきありがとうございました!

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)