【企業経営理論】両利きの経営を解説!byさたっち

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

全速前進ヨーソロー!さたっちです。

皆さんは「両利きの経営」はご存じでしょうか?

近年注目されている経営理論で、1次試験では令和3年度の企業経営理論の第22問で出題された他、令和3年度と令和4年度の事例Ⅰでは両利きの経営を使って答えるべき問題が出題されたと言われています。

本日はその「両利きの経営」について、書籍を読んだ私が「過去問に根拠付きで解答できるレベル」を目標に解説致します!

過去の出題実績

まずは1次試験!

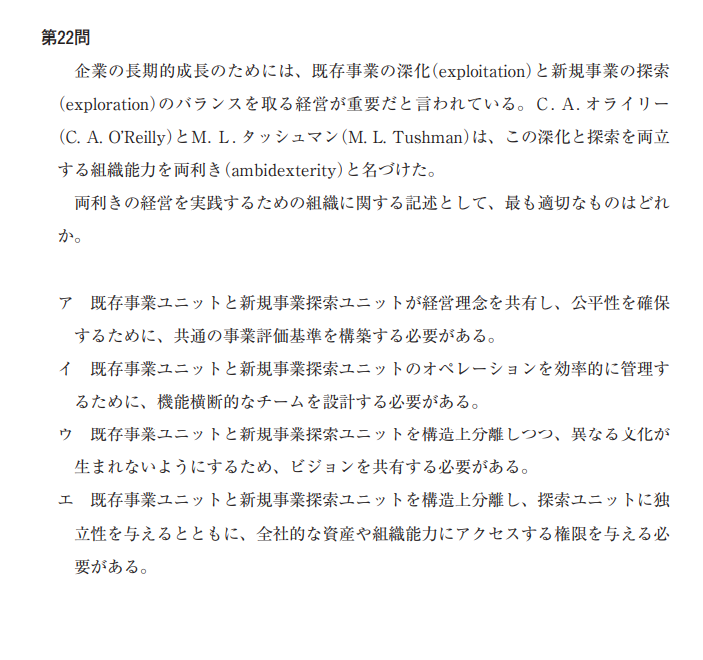

- 令和3年度 1次試験 企業経営理論 第22問

解説は記事の最後で行います!

続いて2次試験!

- 令和3年度 2次試験 事例Ⅰ 第5問

- 令和4年度 2次試験 事例Ⅰ 第4問

令和3年度と4年度の事例Ⅰの最終問題は「両利きの経営」のフレームで解答を書くことが求められていたと言われています。

(以下のYoutube動画を参考にしています。2次試験は模範解答は公開されないため、最終判断は読者にお任せします。)

早稲田出版チャンネル 009_事例Ⅰ 2021(R03)_速修2次過去問Ⅶ

早稲田出版チャンネル p005-016 第1章第2節_2‐1_2‐4 2次試験の出題傾向

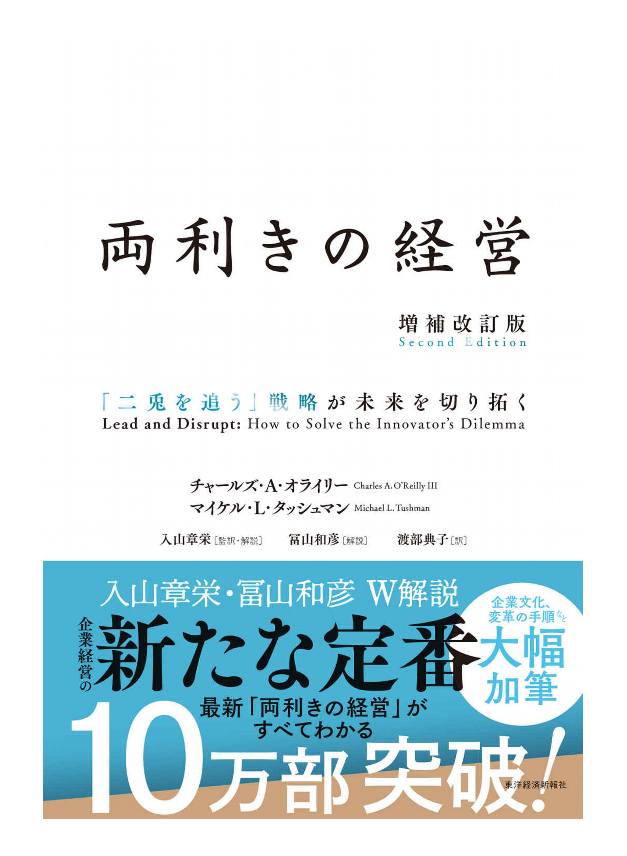

書籍の概要

まずは書籍の情報から!(フォーマットはベスト![]() の記事からパクってカスタマイズしました。)

の記事からパクってカスタマイズしました。)

2022年7月7日 電子版発行

(初版は2019年2月15日)

著者:チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン

監訳・解説:入山 章栄

解説:冨山 和彦

訳者:渡部典子

発行所:東洋経済新報社

【書籍紹介】

1991年に発表された論文「”Exploration and Exploitation in Organizational Learning”(組織学習における探索と探査)」を実務の世界に適用した著者2名(チャールズ・オライリーとマイケル・L・タッシュマン)による書籍。学術的だけでなく、実際のコンサルタントで企業内部に入り込み、生きた情報に基づいた事例分析が特徴。著者2名はこの経営をambidexterityと名付け、企業が長期的に成功するためのイノベーション理論として提唱。

2012年に初めて論文が日本語訳をされ、「両利きの経営」と訳された。2016年に著者の20年の研究をまとめた英語版の原著が発表され、2019年に日本語訳をされ発売。その後、コロナ禍による環境変化等を受け、改めて両利きの経営の重要性を伝えるために増補改訂が行われ、2021年に原語版、2022年に日本語版が発行された。

試験に必要そうな部分の要約

本書は545ページもあります!

本の中では多くの企業の実例が収録されており、富士フィルムやAGCといった日本の企業も登場します。企業経営理論で知識として学んだ用語もたくさん出てきて、非常に面白いのですが、試験合格のために1から全部読むのは、正直非効率的かと思われます。

そこで、本日はまず試験に出そうなポイントを要約します。

両利きの経営とはずばり「探索」と「深化」の2つの企業活動がバランスよくできていることを指します。

「探索」とは、新規事業のことです。スピードと柔軟性が重要です。これまではスタートアップが得意としてきた領域です。

「深化」とは、既存事業のことです。標準化、プロセス管理を行い、売上向上・コストダウンを行います。大企業が得意とする領域です。

本書の中では、不確実性の高い「探索」を実行しながら、「深化」によって収益を確保しつつ、二兎を追いながら両者を高いレベルで行える企業ほど、パフォーマンスが高くなることを実証研究を元に主張されています。この両者は文化が大きく異なるため、リーダー(経営者)は機能ごとに組織を分けて、異なるビジネスモデル、プロセス、インセンティブを設計する必要があります。

※注 機能別組織を推奨しているというわけではないです。

“両利きの経営(増補改訂版)” (チャールズ・オライリー、マイケル・L・タッシュマン著, 入山章栄監訳, 東洋経済新報社)

試験に出るかもしれない用語

本書が今後の試験にも出るとしたら、このような用語が問われるのではないか?と独断で判断した用語をピックアップします。

1次試験の正誤判断に出題されるかも?

両利きになるための最大の課題は?

「リーダーシップ」にある。企業の持続的な発展には、営業力でも商品力でもマーケティング力でも人材の優秀さでもなく、リーダー(=経営者)がどのように振る舞うかにかかっている。

両利きの経営を進める上での3つの規則は?

「アイディエーション」「インキュベーション」「スケーリング」の3つ。

それぞれ、「アイデア出し」「育成」「拡大」を指します。

0→1、1→10、10→100とも言われます。

「サクセストラップ」とは?

成功しているときほど、「深化」に偏ってイノベーションを起こせなくなること。

「ダイナミック・ケイパビリティ」とは?

環境変化が激しい中でも、企業が恒常的に変化して、対応し続ける能力のこと。

リソース・ベースド・ビューと組み合わせて、環境変化にどうリソースを再構築していくかを指す。

「VSRプロセス」とは?

多様化(Variation)→選択(Selection)→維持(Retention)の頭文字をとったプロセス。

進化生物学を応用して、経営にあてはめたプロセスである。企業活動において様々な特徴を持つ生物が誕生(多様化)し、環境に合った特性を持つ生物のみが生き残り(選択)、そして維持されていくことを指す。この考えをアイデアの選定にも適用する。

両利きの経営を理解するための小話

さて、要約と単語をお届けしましたが、それだけでは味気ないので、架空の企業(株)一発合格道場を舞台に、両利きの経営小話をやります。

※書籍の内容に、私さたっちの独自の解釈も含まれていることを承知の上、お読み下さい。

※ここから長いです。時間がある時に読むのをオススメします。

~はじまりはじまり~

序章

(株)一発合格道場の社員であるアッパーなゾウさんとゲンさんは、今後の会社のあるべき姿について話しています。

受験生にもっと情報を届けるために、ブログだけでなく、Youtubeやポッドキャスト、書籍出版にイベント開催など、いろいろ試したいゾウ!

ブログのクオリティアップ、短納期化に集中すべし。

遊んでいては会社が潰れる。

自由に創ゾウすべき!

動かざること山の如し!

なんだと!!!

なにおう!!!

ドン!!!

喧嘩はやめな!!

(株)一発合格道場の経営理念は「診断士試験合格を目指すすべての受験生を応援します!」だ!

新しい領域に手を出す「探索」とブログのクオリティアップの「深化」はどちらも必要!

というわけで、組織を分けるぜ!

解説

自由にいろいろと試したいゾウさんと、実直で真面目なゲンさん。2人は(株)一発合格道場のあり方をめぐって喧嘩してしまいました。ゲンさんは「深化」が得意であり、ゾウさんは「探索」が得意です。そして、この2人は、特に介入がなければ相容れることはなく、「探索」側は潰されてしまうことがほとんどです。それは、短期的な視点で見た時には「深化」の方が利益が上がるためです。企業は「深化」によって売上を上げ、コストを下げて、利益を稼いでいます。新規事業は不確実であるため、売上が上がるかわかりませんし、売上が上がらなければそこにかける人材と費用は全てコストです。

しかし、ドン社長はその「深化」ばかりでは、環境変化が起きた時に対応ができないことを知っています。ポラロイドカメラのコダック社のように、デジタルカメラの台頭に見向きもせずに、ポラロイドカメラの性能向上にこだわった結果、経営破綻した事例等を「両利きの経営」の書籍で学習済みです。(これをサクセストラップ「成功の罠」と呼びます。)そこで、(株)一発合格道場の長期的な存続のため、「深化」と「探索」の両立に向け動き出します。

まとめ

- 両利きの経営では、リーダーシップ(=経営者の振る舞い)が何より重要。

- 「深化」と「探索」は必ず対立が起こるので、組織自体を分ける。

- 成功している企業ほど、サクセストラップに陥りやすい。それは「深化」に偏りすぎる結果発生する。

第2章

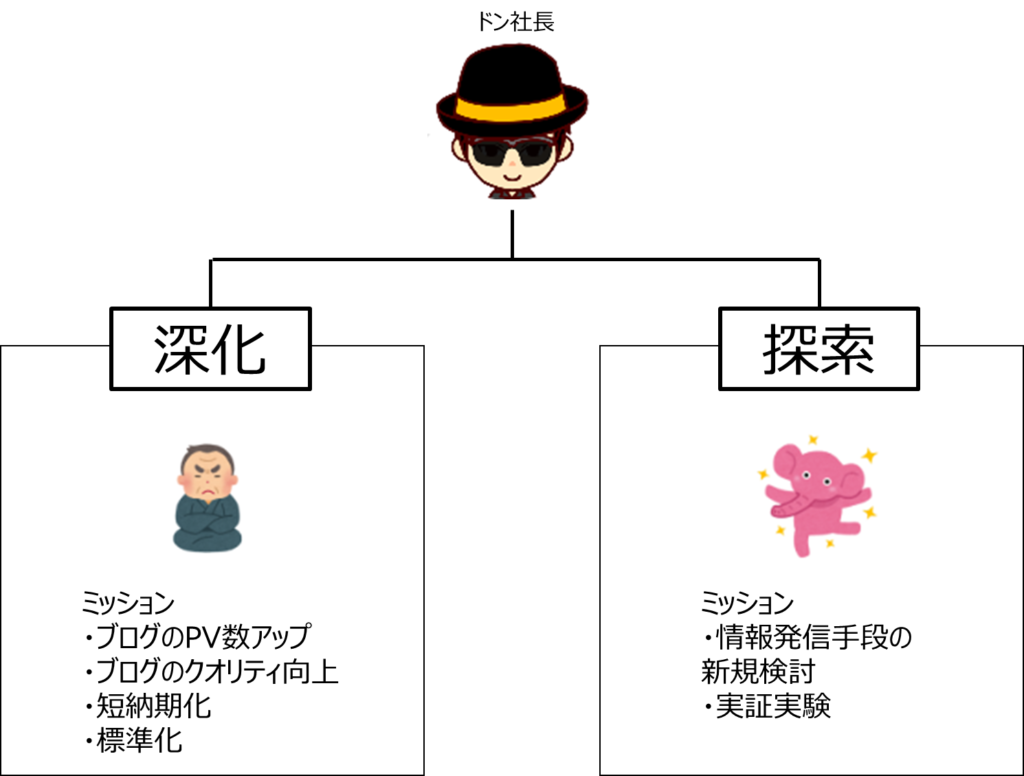

ドン社長は組織文化の異なる「深化」と「探索」を両立するために、組織を分けることにしました。

部署を分けるだけでなく、評価制度も変えるぜ!

「深化」の部署での目標管理は、ブログのPV数※で行う。

※実際の企業では売上と考えて下さい。

「探索」の部署での目標管理は、新規の実験数だ。

おまかせだゾウ!

しかし、PV数をあげなければ会社がダメになってしまうのでは、、、

ゲンさんの言うことも勿論だ。

しかし、将来ブログという情報発信媒体がなくなるリスクもある。

そうなってしまってからでは、本当に会社がダメになっちまうぜ。

ゾウさんがたくさん実験するためにも、「深化」の部署の売上は必須だ。

よろしく頼むぜ!

解説

ドン社長は「深化」と「探索」の2部署に組織改編しました。

「探索」の部署ではVSRプロセスに従い、多様な(Variation)方法を試すことをゾウさんに託します。また、「深化」の部署では企業が存続のために必要な売上を確保するようにゲンさんに説明します。

また、「深化」の部署の評価基準は「売上」です。「探索」の部署では、短期の売上目標では「深化」の部署より劣るため、「探索」の部署のメンバーはモチベーションが下がってしまいます。そこで、「探索」のモチベーションを向上させるような評価基準を設定します。(※小話中の新規実験数という評価基準はあくまで一例です。)

まとめ

- 「探索」の部署では、VSRプロセスの多様化(Variation)に従い、多様なアイデアを出す。

- 「深化」の部署では、企業を存続させるために引き続き売上向上に取り組む。

- 「探索」と「深化」では評価基準を別にする。

第3章

半年後、

Youtubeやポッドキャスト、書籍出版、イベント開催、いろいろ実験してみて、とっても楽しいゾウ!

全部、事業として成長させたいゾウ!

ちょっと待ちな、ゾウさん。

全部に投資していたら、資源が足りないぜ。

受験生に評判が最も良いものに絞って投資させてくれ。

うーむ、わかったゾウ、、

ポッドキャストの配信が

「人の声の温かみがよい」って

受験生に評判だゾウ!

よし、それで行こう!

コンテンツを拡充させてくれ!

解説

「探索」の初期段階では、さまざまなアイデアを試します。まずアイデアを出す段階は「アイディエーション」と呼びます。「こういったことをやってみたい」というアイデアを0→1で考えます。これは前述のVSRプロセスの多様化(Variation)に該当します。しかしながら、自由に何でもやり続けるのが「探索」ではありません。生き残る可能性がありそうなものを選択していく必要があります。これがVSRプロセスの選択(Selection)に該当します。そして、選択したものは「インキュベーション」していきます。インキュベーションは、育成や培養と訳される単語です。ここでは可能性がありそうな事業を1→10に拡大していくことを指します。(そのために予算を投入していきます。)

まとめ

- 多様なアイデアを実験し、良さそうなものを選択(Selection)する。(VSRプロセスのS)

- 「アイディエーション」→「インキュベーション」と事業を選択して、成長させる。

- リーダーは必要に応じて、予算を確保する。

第4章

そうして1年後、

ポッドキャストのPV数が向上してきたゾウ!

最初に聞いてくれた受験生がオススメコンテンツとして口コミしてくれているみたいだゾウ!

ナイスだ!ゾウさん。

これを(株)一発合格道場のコア事業に追加していこう。

そのために、ポッドキャスト配信はゲンさんの部署に移管だ!

えぇ!いや、私はこれまでブログしかやってこなかったので、ポッドキャスト配信のノウハウはありません。

ゾウさんに引き続き、やって貰えばいいのでは?

今はゾウさんの勘と経験でポッドキャストを配信している状況だ。

ゲンさんには「深化」で培った目標管理、標準化、コストダウンの手腕がある。

今こそ、その手腕を使って品質が安定したポッドキャストを配信できるメンバーを増やしてくれないか?

もちろん、最初の内はゾウさんにもOJT教育して貰ってな。

・・・わかりました。職務拡大ですな。

私もブログだけでなく、他の情報発信も身につけねばなりませんな。

解説

せっかく育てた事業も、大きくしないと旨味がないです。この事業を大きくする段階がスケーリング(拡大)です。「探索」で見つけた事業を今度は「深化」していくということです。「深化」のプロセスでは、・売上アップ、・コストダウン、・顧客満足度向上、など、成功している企業ならではのノウハウが蓄積されています。両利きの経営においては、「深化」と「探索」を別部署におきますが、「探索」で見つけた事業を「深化」の部署で育てるべきと主張されています。この「探索」が「深化」になり、長期的に発展していくことがVSRプロセスの維持(Retention)となります。

そして、企業経営理論に「リソース・ベースド・ビュー」という言葉がありますが、両利きの経営においてはこのリソースも環境変化に応じて、再構築が必要であることが主張されています。(既存のリソースに注目するのみでは、「深化」に偏ることになります。)これをダイナミック・ケイパビリティと呼びます。ダイナミックとは動的を意味する単語で、環境変化に対応することを指します。

まとめ

- 「探索」である程度の事業が育ったら、「深化」の部署に移管する。(VSRプロセスのR)

- 「インキュベーション」で育てた事業を「スケーリング(拡大)」する。

- この「探索」と「深化」を繰り返し実行できる企業が長期的に発展できる!

~小話 終了~

いや~、つまらん小話やったな。

うるせー!悪かったな!

※原著の「両利きの経営」は面白いので、ご安心を!

二次試験が終わった後や、二次専念者で勉強にダレてきてしまった人には読むことをオススメします!

過去問解説

本日冒頭に示した過去問の解説を行います。

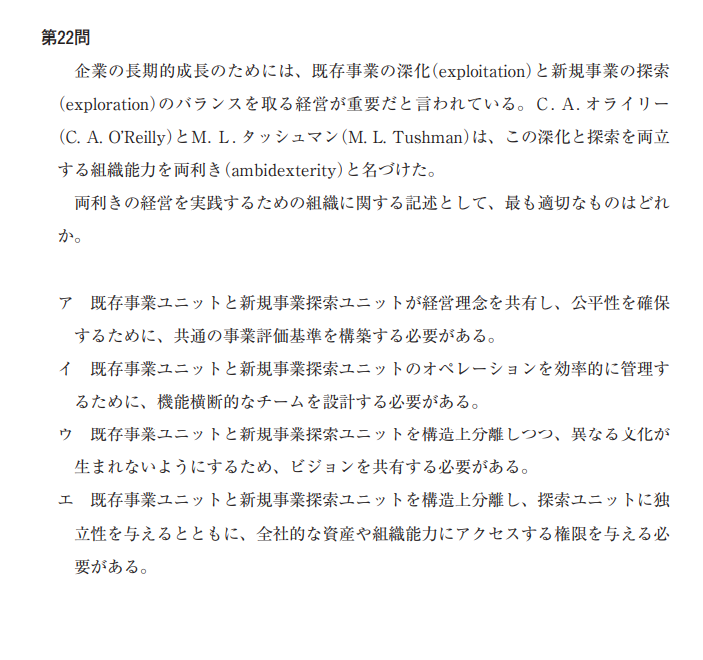

- 令和3年度 1次試験 企業経営理論 第22問

ア:×「公平性を確保するために、共通の事業評価基準を構築する必要がある。」

→「売上」を基準にした場合、探索の部署のモチベーション低下につながるため×です。

イ:×「機能横断的なチームを設計する」

→機能横断にしてしまうと、組織文化が異なるため失敗します。

ウ:×「異なる文化が生まれないようにするため」

→「探索」と「深化」は異なる文化になります。

エ:〇 正しい

→「探索」部署は、会社の持つ資産や組織能力にアクセスしながらやるべきです。そうできるようにリーダー(経営者)は制度・文化を整えます。

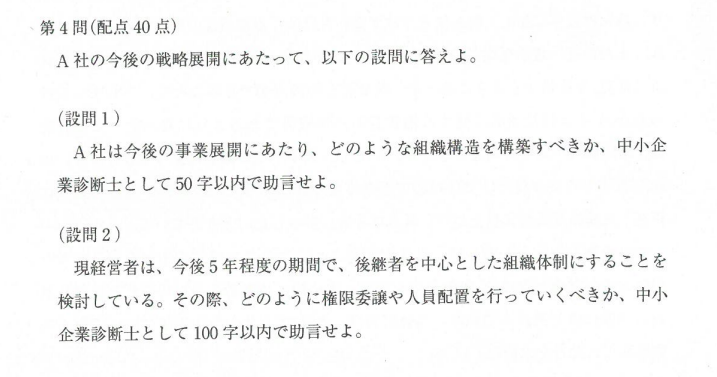

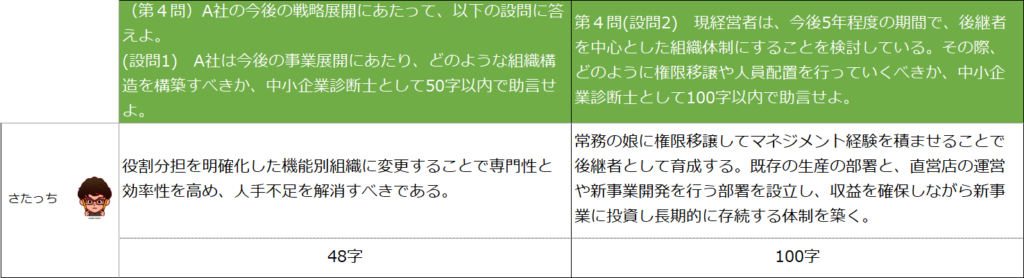

- 令和4年度 2次試験 事例Ⅰ 第4問

厳密には解説ではないですが、私さたっちの再現答案を紹介します。

特に設問2において、「既存の生産の部署」と「新事業開発を行う部署」に分けて、「収益を確保しながら新事業に投資」をして、「長期的に存続する体制を築く」としたところが、両利きの経営を意識して書いたポイントです。

「機能を分ける」という意識があったため、設問1では「機能別組織」を選択しました。これは与件文に「役割が定まっていない」「非効率的」といった要素が散見されたため、2次試験では忌み嫌われている機能別組織をあえて選択しました。

ただ、14代目の解答を見ると、機能別組織:自分![]() とアストロ

とアストロ![]() 、事業部制組織:8名、マトリクス組織:はっしー

、事業部制組織:8名、マトリクス組織:はっしー![]() のみ、特に明示していない:Takeshi

のみ、特に明示していない:Takeshi![]() という状況です。合格者の中でも意見が分かれており、私の事例Ⅰの点数は63点なので、特別高い訳でもありません。(追記:アストロは両利きの経営を知らなかったので、両利きを理解かつ機能別組織は私だけでした。)

という状況です。合格者の中でも意見が分かれており、私の事例Ⅰの点数は63点なので、特別高い訳でもありません。(追記:アストロは両利きの経営を知らなかったので、両利きを理解かつ機能別組織は私だけでした。)

14代目の再現答案を読んだ上での私の解釈は、「確かに探索と深化で部署を分けるけれども、深化の部署で事業部制組織を取るパターンがある。」と考えております。いずれにせよ、得点のポイントは設問1と設問2の論理的な接続が正しいかどうかになるかと思われます。

14代目の再現答案が気になった方はぜひトロオドン の記事からダウンロードして確認してみて下さい↓

の記事からダウンロードして確認してみて下さい↓

最後に

明日はビジュアルのプロ:はっしーによる運営管理の公式解説です!

お楽しみに~

☆☆☆☆☆

いいね!と思っていただけたらぜひ投票(クリック)をお願いします!

ブログを読んでいるみなさんが合格しますように。

にほんブログ村

にほんブログ村のランキングに参加しています。

(クリックしても個人が特定されることはありません)

今更のコメントで失礼しますが、このブログ大変勉強になりました。これまで診断士対策でよく出てくる機能別、事業部制の議論に終始しつつ、「与件に本当にマッチしてるのかな?」としっくり来なかったのですが、この記事のおかげでとても腹落ちしましたし、事例Iのモチベーション維持に繋がりました。ありがとうございました!(まだ受かってないですが

ちょめ様

コメント頂きありがとうございます。

私の解説で「両利きの経営」が少しでも伝わったのであれば幸いです!